Антиген поджелудочной железы это

Раковый антиген СА19-9 является первым маркером из класса антигенов, которые ассоциированы с мембранами опухолевых клеток (СА125, СА15-3, МСА, ПСА), полученным и охарактеризованным в результате использования гибридной технологии.

СА19-9 представляет собой муцин-сиало-гликолипид с молекулярной массой около 1 000 кДа.

Референсное значение концентрации маркера в сыворотке крови взрослого, здорового человека

Следует помнить, что антигенную детерминанту СА-19 и антигена группы крови Льюис [Le(a-b-)], кодирует один ген. Последний, как установлено, у 7-10% представителей популяции может отсутствовать.

Соответственно, в эквивалентном количестве случаев биосинтез данного антигена оказывается полностью блокированным. Данное обстоятельство требуется неизменно учитывать для правильной интерпретации результатов количественного определения СА19-9.

СА19-9 синтезируют клетки эпителия, а как один из представителей группы онкофетальных маркеров, может быть внутриутробно обнаружен в его продуцентах, которые локализованы в печени, поджелудочной железе и желудочно-кишечном тракте.

В постнатальном онтогенезе, на фоне подобной органоспецифич-ности антигена, его начинает также вырабатывать эпителий бронхов. Минимальные количества СА19-9 присутствуют в сыворотке крови, плевральной и спинномозговой жидкости. Экскретируется из организма с желчью.

Накопленный опыт дифференциально-диагностического применения СА19-9 в условиях наиболее распространенной патологии желудочно-кишечного тракта, позволяет рассматривать его как основной — высокоспецифичный (94%) и высокочувствительный (87%) маркер рака поджелудочной железы.

У 100% больных с распространенным раком головки поджелудочной железы, уровень СА19-9 в сыворотке крови > 40 Ед/мл. На 15-й день послеоперационного периода, снижение концентрации маркера регистрируется в 50% случаев. Для 100% пациентов с исходно не сверхвысокими (64-690 Ед/мл) концентрациями СА19-9, летальный исход регистрировался позднее 17-ти месяцев, вместо 4-х — на фоне показателей (75-24 000 Ед/мл), явным образом превосходящих указанные значения.

Отсутствие абсолютной специфичности теста СА19-9 обусловлено наличием достаточно широкого круга заболеваний и патологических состояний, которые сопровождаются увеличением концентрации данного антигена:

• злокачественные опухоли непанкреатической локализации — гепато- и холангиогенная карцинома, рак внепеченочных желчных путей, желудка, легких, матки, молочной железы, толстого кишечника, яичников (особенно, рак муцинозного типа);

• заболевания печени и желчевыводящих путей;

• панкреатит (острый и хронический);

• воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Показания к исследованию уровня СА19-9 прежде всего возникают при злокачественных опухолях следующих локализаций:

• желудок;

• легкие;

• печень;

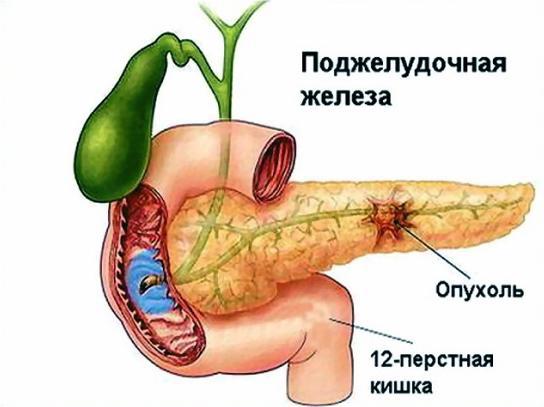

• поджелудочная железа;

• толстый кишечник;

• эндометрий;

• яичники (особенно, рак муцинозного типа).

Повышение уровня СА19-9, в сравнении с референсным, становится реальным при раке поджелудочной железы в момент достижения опухолью диаметра > 3 см. Поэтому данный тест не удовлетворяет требованиям, которые предъявляют к методикам, имеющим благоприятные перспективы для использования в качестве скрининговых.

Концентрация антигена > 1 000 Ед/мл, как правило, свидетельствует о дальнейшей прогрессии неоплазмы — до размера > 5 см. Клинические наблюдения показывают: только 5% соответствующих пациентов остаются операбельными.

Уровень СА-19 демонстрирует четкую корреляцию с характером клинического течения заболевания, поэтому соответствующий тест исследуют, как правило, в процессе динамического наблюдения за пациентом.

Развитие биохимического рецидива заболевания и/или наличие метастазов первичной опухоли, практически стабильно сопровождаются подъемом уровня рассматриваемого антигена.

В малигнизированной ткани поджелудочной железы удалось идентифицировать ряд других антигенов: СА50, СА242, СА494, DU-PAN-2, SPAN-1.

При этом специфичность последних превосходит, а показатель чувствительности уступает, свойственным для СА19-9. У 50% больных может оказаться положительным и тест на СА-125, в принципе более специфичный для рака яичников.

К сожалению, повышение уровня названных маркеров регистрируется лишь в инкурабельной стадии заболевания.

Накапливаются данные в пользу диагностической значимости вычисления при раке поджелудочной железы соотношения концентраций сывороточного тестостерона и дегидротестостерона.

Величины подобного коэффициента Молекулярно-генетическая диагностика рака поджелудочной железы

Исследования последнего времени обеспечили существенный прогресс в понимании механизма развития аденокарциномы поджелудочной железы. Сейчас ее можно рассматривать как одну из наиболее изученных с молекулярно-генетических позиций опухоль.

Известны, по крайней мере, 4 гена мутации, которых в той или иной степени причастны к данной проблеме (Табл. 21).

Таблица 21. Частота мутаций генов при раке поджелудочной железы.

Среди представителей классических генов-супрессоров, при раке данной локализации, наиболее активно вовлеченным в патогенез заболевания оказываются: р16, р53 и DPC4.

Трансформация нормальной клетки в опухолевую и механизм, запускающий программу злокачественной прогрессии, детерминированы при раке поджелудочной железы, как минимум, двумя из наиболее принципиальных изменений в структурных компонентах генома.

С одной стороны, развивается неспособность ряда антионкогенов (р16, р53 и DPC4), явиться посредниками опухоле-супрессивного эффекта. С другой стороны, постоянно сказывается онкогенетическое значение K-ras.

Совокупное влияние указанных факторов приводит к дисрегуляции клеточного цикла, непосредственным результатом чего является малигнизация эпителиальных клеток протоков поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы, как и в случае практически любой локализации опухоли, может быть спорадическим и наследственным. Наследственная форма заболевания включает несколько синдромов (Табл. 22).

Таблица 22. Риск развития рака поджелудочной железы при различных наследственных синдромах.

Синдром Пейтца-Егерса наследуется по аутосомно-доминантному типу с высокой пенетрантностью. Основанием для постановки диагноза является обусловленное носительством мутаций в гене STR11/LKB11 наличие полипов, представляющих собой истинные гамартромы (возможны аденомы), которые поражают все отделы желудочно-кишечного тракта, сочетаясь с характерной внекишечной симптоматикой (пигментация — слизистой оболочки губ, ротовой полости, а также кожи ладоней, подошв, перианальной области, влагалища). Наличие синдрома Пейтца-Егерса сопряжено с резким повышением риска рака поджелудочной железы. Согласно некоторым оценкам подобное увеличение может составить 132(!) раза.

Синдром FAMM (семейная атипичная множественная меланома). Основанием для постановки диагноза является наличие обусловленного мутацией гена р16 (картирован в районе 9р), множества пигментных невусов, в том числе и атипичных. Обнаружение синдрома FAMM повышает риск рака поджелудочной железы в 20-34 раза.

Результаты изучения возможности наследования мутаций в гене р16, показали, что наследственные формы рака поджелудочной железы, сочетающиеся с носительством указанных мутаций, регистрируются в 5% случаев соответствующих аденокарцином. При этом для пациентов сохраняется высокий риск меланомы.

Наследственный панкреатит, который вызывают мутации в гене катионического трипсиногена (аутосомно-доминантный тип передачи), ввиду длительности его клинического течения, характеризует 50-80-ти кратное увеличение риска рака поджелудочной железы.

Е.О. Комлева

Источник

Анализы при панкреатите необходимы, для того чтобы установить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. Воспалительный процесс, ведущий к дегенеративным изменениям тканей поджелудочной железы и влияющйй на ее функцию, называется панкреатитом. Особенности строения и функций железы таковы, что даже при устранении первичных симптомов заболевания изменения, произошедшие в тканях железы, не исчезают, а продолжают прогрессировать.

Начальная стадия заболевания хронического панкреатита может протекать длительный период почти бессимптомно, проявляясь только при усилении патологических факторов влияния. При прогрессировании изменений симптомы беспокоят больного постоянно, изменяясь только по силе проявления.

Диагностика

Если присутствует хотя бы один из симптомов, то можно предположить наличие изменений в железе и пройти комплексную диагностику. Диагностические мероприятия включают:

- общий и биохимический анализы крови;

- анализ мочи;

- анализ кала;

- анализ слюны.

Перечисленные исследования относятся к обязательным. В некоторых случаях для уточнения диагноза врач может назначить дополнительные анализы:

- исследование сока поджелудочной железы;

- пробу Ласуса;

- гликоамизаземическую пробу;

- прозериновый тест;

- эластазный тест.

Данные анализов

Клинический анализ крови при панкреатите включает такие данные:

| Объект исследования | Показатель нормы | Объективный показатель |

| 1 | 2 | 3 |

| Лейкоциты | 4-9,0×10 9/л | превышают во много раз |

| СОЭ | 2-15 мм/ч | значительно дольше |

| Антиген поджелудочной железы | – | острый панкреатит – есть хронический -нет |

Биохимический анализ крови содержит следующие показатели:

| 1 | 2 | 3 |

| Сахар крови | 3,5-5,9 ммоль/л | повышен |

| Холестерин | 3,0-5,9 ммоль/л | понижен |

| α 2- глобулины | 7-13% | снижены |

| Амилаза | 28-100 ед/л | ед/л |

| Липаза | 22-193 Ед/л | повышен |

| Трипсин | 10-60 мкг/л | повышен |

| С – реактивные белки | 150 мг/л | повышен |

| Билирубин конъюгированный | – | повышен |

Анализ мочи:

| 1 | 2 | 3 |

| Амилаза мочи | 0,48 – 0,72 | есть |

В анализе кала у больных панкреатитом обнаруживаются непереваренные кусочки пищи, цвет каловых масс – серый, с блестящей жирной поверхностью.

В слюне исследуется амилаза. При остром панкреатите содержание амилазы увеличивается, при хроническом уменьшается.

Проток железы открывается в двенадцатиперстную кишку. Из нее с помощью зонда отбирается секрет поджелудочной железы, состав и количество ферментов в которой свидетельствуют о патологии. При оценке результатов анализов нужно обратить внимание на уровень амилазы и липазы. Также о патологии говорит повышенный уровень бикарбонатов и ферментов.

Расшифровка результатов

Оценивая результаты анализа крови, следует обратить внимание на следующее:

- Повышение уровня ферментов, связанных с функцией печени, и билирубина подтверждает наличие панкреатита и конкрементов в желчном пузыре.

- Повышенный уровень сахара свидетельствует об изменении структуры поджелудочной железы.

- Изменение уровня α-амилазы в крови после нагрузки железы глюкозой (глюкоамилаземическая проба) показывает, насколько изменились функции железы. При повышении активности амилазы в 4-5 раз можно утверждать о наличии панкреатита.

- Прозериновый тест показывает степень структурного поражения поджелудочной железы. После введения ингибитора холинэстеразы прозерина осуществляется мониторинг уровня α-амилазы. При превышении нормы в 2-3 раза и отсутствии тенденции к снижению можно утверждать об изменении тканей железы. При склерозе тканей уровень α-амилазы не изменяется после введения ингибитора.

- Анализ крови выявляет повышение уровня лейкоцитов, СОЭ и С-реактивного белка, что указывает на наличие воспалительного процесса. Реже наблюдается снижение количества эозинофилов.

- Снижение активности α-амилазы ниже нормы свидетельствует о полном распаде (некрозе) железы.

- При обострении процесса в сыворотке крови отмечается снижение уровня кальция ниже 2 мМ/л, уровня магния и хлоридов.

- Повышение уровня эластазы-1 в крови свидетельствует об остром течении заболевания, наличии очагов некроза. Наиболее показателен уровень эластазы нейтрофилов, но в настоящее время такой анализ проводят только передовые лаборатории.

- Соотношение форменных элементов крови и ее жидкой части (гематокрит) позволяет судить о водно-электролитном дисбалансе.

- При снижении уровня гемоглобина и эритроцитов можно заподозрить геморрагическое осложнение заболевания.

Показатели клинического анализа подтверждают или опровергают наличие воспаления тканей. Наиболее важен и информативен результат биохимического исследования крови – он показывает функциональные нарушения органа.

С помощью иммуноферментного метода в каловых массах обнаруживают фермент железы эластазу. Ее наличие подтверждает диагноз. Исследование изменения уровня ферментов железы в различных средах позволяет судить об интенсивности воспалительного процесса и деградации тканей. Исследование консистенции и цвета кала свидетельствует о недостатке количества ферментов, выделяемых железой. В результате этого процесс переваривания пищи ухудшается, в каловых массах даже невооруженным глазом видны непереваренные частицы пищи, жиры. Неприятный, резкий запах свидетельствует о гниении белков в кишечнике.

Исследование пробы Ласуса показывает нарушение функции всасывания аминокислот при панкреатите. С этой целью измеряют уровень аминокислот в моче. При панкреатите он повышен.

Однако, даже имея представление о норме, при расшифровке анализа не стоит делать самостоятельные выводы о наличии или отсутствии заболевания.

Для подтверждения диагноза врач должен назначить и аппаратную диагностику состояния поджелудочной железы. Только оценка результатов в комплексе даст возможность сделать адекватное заключение.

Источник

Начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия стали назначать и научились определять онкомаркер CA 19-9. Специалисты считают, что это главное вещество злокачественного новообразования поджелудочной железы. Впервые оно было обнаружен у больных с новообразованием в этом органе, а также в печени, желудке и кишечнике.

Антиген СА 19-9

Опухолевые вещества – это белковые соединения, которые считаются макромолекулярными гликопротеидами. Онкомаркер CA 19-9 – это двухкомпонентный белок, вырабатываемый клетками, пораженными патологией. При проведении исследований его выявляют в урине и в крови. Неопасное, т. е. в пределах допустимой нормы, количество этого белка присутствует в организме любого практически здорового индивида. Некоторые национальности составляют исключение. У них этот вид белка не вырабатывается и по результатам анализов его можно обнаружить в очень запущенных случаях онкопатологии. Производством сложного белка занимаются следующие органы:

- печень;

- железа поджелудочная;

- кишечник;

- желудок.

Анализ на антиген раковый СА 19-9 назначают для диагностирования патологических состояний вышеперечисленных органов. Выявляют: злокачественные и доброкачественные новообразования, воспалительные процессы, последствия лекарственной терапии. Таким образом, нельзя диагностировать рак только на основании повышения уровня этого показателя сверх нормы. При помощи анализа на данный тест выявляется наличие патологии, а далее доктор назначает необходимые дополнительные обследования для постановки и верификации диагноза.

В каких случаях назначают тест

Что означает анализ крови на СА 19-9? Этот вид лабораторного исследования назначается медицинскими работниками с целью исключения онкологии при следующих патологических состояниях:

- хронические воспалительные процессы в пищеварительном тракте;

- камни в желчных протоках;

- болезни печени в острой и хронической стадии;

- подозрение на злокачественные новообразования в органах пищеварительной системы;

- после оперативных вмешательств по поводу удаления опухолей;

- муковисцидоз;

- РЭА отрицательной опухоли толстого кишечника.

Основное условие к назначению теста – это предположение о патологии поджелудочной железы, а точнее, рака. А кроме того, СА 19-9 обязательно назначают больным, которым удалили опухоль в поджелудочной железе. Один раз в три месяца анализ на этот вид показателя сдают пациенты, которые проходят лучевую или химиотерапию. По результатам определяют эффективность лечения. При необходимости доктор назначает дополнительные виды обследований. Важно помнить, что раннее выявление и диагностирование рака спасает жизнь больного.

Особенности теста СА 19-9

Маркер считается информативным при определенных видах новообразований, но встречаются индивиды, у которых невозможно выявить этот антиген даже в запущенных случаях. Причина кроется в следующем. СА 19-9 взаимодействует с белком Льюиса, который встречается не у всех людей (он полностью отсутствует у индивидов кавказкой национальности), поэтому и выявить его не представляется возможным даже при запущенной стадии онкопатологии.

Подготовка к исследованию

Доктор назначил исследование крови на СА 19-9. Как сдавать? Для получения максимально достоверного и точного результата анализа к сдаче биологического материала следует подготовиться:

- за семь дней до забора биоматериала исключить прием спиртосодержащих напитков;

- за четверо суток – снизить физическую активность, не употреблять соленую, острую, жирную продукцию; в этот период ввести в рацион каши и есть больше овощей, фруктов;

- за двенадцать часов – исключить пищу, в том числе газированные, чайные, кофейные напитки;

- за сутки – прекратить прием любых лекарственных средств по согласованию с лечащим доктором; снизить любые виды нагрузок;

- минимум за тридцать минут до проведения манипуляции не курить.

Тест на онкомаркер сдают натощак. Граждане, относящиеся к группе представителей национальностей Кавказа, должны поставить в известность об этом врача, ввиду особенностей теста СА 19-9. Биоматериал необходимо направить в лабораторию медицинского учреждения в ближайшее время, не позднее полутора часов после забора. Доставляют кровь в оборудованном ящике, который способен поддерживать температуру не выше 8 градусов. Анализ выполняется от одного до трех дней в зависимости от загруженности лаборатории.

Расшифровка

Показатель СА 19-9 в норме входит в состав клеточной ткани следующих органов:

- печени;

- легких;

- железы поджелудочной;

- пузыря желчного;

- желудка.

При уровне белкового соединения выше допустимых значений подозревают злокачественную опухоль, которая развилась из эпителиальных клеток поджелудочной железы. Количественный показатель гликопротеина увеличивается при онкопатологии пищеварительной системы организма человека. Уровень СА 19-9 изменяется в зависимости от стадии болезни. В случае, когда после проведенной операции на поджелудочной железе или другом органе ЖКТ белок продолжает расти, можно заподозрить распространение метастаз или рецидива заболевания. При диагностировании новообразований желудка, кроме анализа на количество СА 19-9, выявляют и концентрацию РЭА. При одновременном росте этих показателей прогноз неблагоприятный.

Нормальные показатели СА 19-9

Этот вид сложного белка, единица измерения которого Ед/мл, содержится в клеточных тканях органов системы пищеварения. Количество нормы СА 19-9 у женщин и мужчин колеблется в пределах 10–37. Однако возможны и ложные результаты, так как специфичность исследования составляет 73–100%. В таких случаях доктор назначает дополнительные виды обследования.

У маленького процента граждан не представляется возможным установить причину повышенного показателя, несмотря на проведение дополнительных видов инструментального обследования. Биохимия крови и лабораторное исследование на щелочную фосфатазу назначаются для уточнения полученных итогов анализа на тест СА 19-9. Что означает анализ крови на этот вид белка? Это второй по важности онкомаркер после раково-эмбрионального антигена, сокращенное название РЭА. Исследования на вышеперечисленные показатели помогают доктору выставить диагноз: опухоль желчного пузыря, печени и желчевыводящих путей.

Повышенный уровень СА 19-9

Существенное увеличение концентрации этого показателя констатирует наличие следующих патологических состояний – рак:

- матки;

- железы поджелудочной;

- груди;

- желудка;

- яичников;

- печени;

- желчного пузыря.

Выявлен незначительный подъем концентрации белка по итогам анализа крови на СА 19-9? Что означает такое повышение? Такое явление наблюдается при:

- камнях в желчных протоках и пузыре;

- гепатите;

- муковисцидозе;

- циррозе печени;

- воспалительных процессах в кишечнике;

- заболеваниях щитовидной железы;

- панкреатите в острой или хронической стадии.

Анализ на СА 19-9 показывает, что увеличение концентрации белка до 100 Ед/мл возможно при наличии воспаления в печени, связанного с нарушением оттока желчи.

СА 19-9 при раке поджелудочной железы

К сожалению, на момент диагностирования этого заболевания у 80% больных уже имеются метастазы. Смертность от раковой опухоли железы поджелудочной высокая. Одна из основных причин – это бессимптомное течение или признаки болезни не отличаются от других распространенных патологических состояний пищеварительного тракта организма. Чувствительность анализа на этот тест — от 68 до 93%. Кроме того, итог бывает ложноположительным. Что означает анализ крови на СА 19-9? При показателях белка (единица измерения Ед/мл):

- До 45. Причиной может быть доброкачественное новообразование поджелудочной железы.

- Выше 1000. Это значит, что патология распространилась и на лимфатические узлы.

- Ниже 1000. У 50% пациентов с таким наличием СА 19-9 возможно удаление опухоли путем проведения оперативного вмешательства, после которого необходим регулярный контроль и повторное проведение анализа, так как в течение полугода возможен рецидив заболевания.

Онкомаркеры для женщин

Для этой категории населения существуют особые тесты. Химиотерапевты и онкологи выделяют несколько функций, которые выполняют онкомаркеры. Результаты анализа помогают медицинским работникам:

- провести раннюю диагностику онкологических болезней;

- мониторировать состояние пациента при уже имеющемся заболевании;

- осуществлять контроль за лечением;

- инициировать мероприятия, направленные на предупреждение рецидивов.

Диспансеризация – это отличный повод пройти необходимые виды обследования, в том числе и на наличие раковых опухолей:

- яичников;

- толстого кишечника;

- желудка;

- молочной железы;

- матки и шейки матки;

- поджелудочной железы.

А также медицинские работники могут рекомендовать сдать кровь и на некоторые другие онкомаркеры для женщин, например НЕ 4 или SCCA.

Важно помнить, что достоверная расшифровка и интерпретация итогов исследований – это прерогатива доктора. Количество онкомаркера СА 19-9 существенно увеличивается (превосходит норму более чем в сто раз) у больных со злокачественными новообразованиями поджелудочной железы, а также раком яичника и органов, входящих в систему пищеварительного тракта. Самостоятельная трактовка и постановка диагноза, основанная только на полученных лабораторных данных, опасна и может привести к серьезным последствиям.

Источник