Баирова г а хирургия поджелудочной железы

Г. А. Баиров

Хирургические заболевания поджелудочной железы наблюдаются у детей в различные возрастные периоды. У новорожденных относительно часто встречаются пороки развития pancreas, вызывающие нарушения проходимости двенадцатиперстной кишки из-за ее сдавления или ведущие к серьезным общим изменениям функции пищеварительного тракта в связи с кистофиброзным перерождением железы. У более старших детей сравнительно нередко возникают острые панкреатиты, обусловленные различными причинами. Диагностика их сложна и мало известна практическим врачам—педиатрам, что часто приводит к позднему распознаванию заболевания и направлению ребенка в хирургический стационар уже при наличии серьезных осложнений. Не меньший удельный вес в проблеме хирургических заболеваний поджелудочной железы имеет травма этого органа и ее последствия. Доброкачественные и злокачественные опухоли pancreas встречаются чаще, чем диагностируются в связи с малой изученностью этого раздела детской онкологии.

В последние годы в литературе стали появляться отдельные сообщения о врожденных и приобретенных хирургических заболеваниях поджелудочной железы у детей, однако публикуемые в периодической печати работы обычно основаны на единичных наблюдениях и не содержат обобщающих рекомендаций.

В основных руководствах по детской хирургии патологии pancreas также уделяется недостаточно внимания (С. Д. Терновский, 1959; С. Я- Долецкий, Ю. Ф. Исаков, 1970; Г.. А. Баиров, 1973; Gross, 1953; Grob, 1957; Benson, 1962, и др.). В то же время заболевания поджелудочной железы являются тяжелыми и часто трудно поддающимися лечению. Их разнообразие и особенности клинических проявлений у детей в различных возрастных группах дают повод к многочисленным диагностическим и тактическим ошибкам. Все это обусловливает значительный интерес широкого круга врачей к патологии pancreas.

Изучение этой сложной проблемы может осуществляться лишь при четком взаимодействии хирургов, педиатров, рентгенологов, биохимиков, анестезиологов и других специалистов.

Нами сделана попытка создания монографического пособия по диагностике и лечению хирургических заболеваний поджелудочной железы у детей. В книге отражен опыт кафедры детской хирургии Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени педиатрического медицинского института, где за последние 20 лет оперировано более 250 детей с различными заболеваниями и пороками развития pancreas. Большинство больных неоднократно обследовано в различные сроки после хирургического лечения.

На основании анализа литературы и собственных данных в первых двух главах монографии представлены основные сведения об анатомо-физиологических особенностях поджелудочной железы в возрастном аспекте. Разобраны основные способы лабораторной диагностики нарушений функции pancreas применительно к разбираемым заболеваниям.

В специальных главах подробно изложены клиническая картина, методы рентгенологического обследования и дифференциальная диагностика. В удобной для читателя последовательности в каждой главе представлены показания к проведению консервативных мероприятий, характер необходимой предоперационной подготовки, детали техники хирургического вмешательства и последующего ведения больного. Отдельно разбираются возможные осложнения, методы профилактики и лечения.

Работая над монографией, авторы прежде всего ставили перед собой задачу практической помощи врачу в разрешении сложных проблем диагностики, хирургической тактики и методов лечения детей различных возрастных групп с хирургическими врожденными и приобретенными заболеваниями поджелудочной железы. Мы с благодарностью примем все замечания и пожелания читателей по вопросам, затронутым в книге.

Источник

Баиров Г. А., Дорошевский Ю. Л., Немилова Т. К. Атлас операций у новорожденных. — Л: Медицина, 1984. — 256 с., ил.

Атлас является фундаментальным иллюстрированным пособием, посвященным технике хирургических вмешательств исключительно у новорожденных. В атласе отражен опыт самого крупного в Советском Союзе Центра хирургической неонатологии в Ленинграде, где с 1955 г. произведено более 3300 операций у детей первого месяца жизни. При описании операций излагаются данные клинической тератологии периода новорожденности, а также материалы собственных оригинальных исследований авторов по хирургической анатомии новорожденных в норме и патологии. Основное содержание атласа составляют главы, освещающие наиболее часто применяемые ургентные операции у новорожденных при поражении всех органов и систем. В данное пособие не вошли лишь такие специальные разделы, как кардиохирургия и нейрохирургия новорожденных.

Атлас предназначен для детских хирургов, педиатров, неонатологов.

Баиров Г. А., Дорошевский Ю. Л., Немилова Т. К. Атлас операции у новорожденных. — Л: Медицина, 1984. — 250 с., ил.

Авторы: Г. А. Баиров — член-корр. АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР, зав. кафедрой детской хирургии с ортопедией и анестезиологией Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени педиатрического медицинского института, профессор; Ю. Л. Дорошевский — научный сотрудник академической группы проф. Г. А. Баирова, канд, мед. паук; Т. К. Немилова — ассистент кафедры детской хирургии Ленинградского педиатрического медицинского института, канд. мед. наук.

Атлас является фундаментальным иллюстрированным пособием, посвященным технике хирургических вмешательств исключительно у новорожденных. В атласе отражен опыт самого крупного в Советском Союзе Центра хирургической неонатологии в Ленинграде, где с 1955 г. произведено более 3300 операции у детей первого месяца жизни. При описании операций излагаются данные клинической тератологии периода новорожденности, а также материалы собственных оригинальных исследований авторов по хирургической анатомии новорожденных в норме и патологии. Основное содержание атласа составляют главы, освещающие наиболее часто применяемые ургентные операции у новорожденных при поражении всех органов и систем. В данное пособие не вошли лишь такие специальные разделы, как кардиохирургия и нейрохирургия новорожденных.

Атлас предназначен для детских хирургов, педиатров, неонатологов.

Хирургия пороков развития у детей. Г. А Б аиров, 1968 – 687 стр.

Издание рассчитано на общих и детских хирургов, педиатров отделений новорожденных, родильных домов, больниц, поликлиник, рентгенологов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей.

В книге освещаются краткие данные о причинах развития аномалий и пороков у детей. Приведены общие сведения об особенностях обследования детей, предоперационной подготовки, обезболивания, техники оперативного вмешательства и ведение послеоперационного периода.

В специальной части подробно изложены клиника, дифференциальная диагностика и методы лечения (как оперативные, так и консервативные) встречающихся аномалий развития (кроме врожденных пороков сердца), требующих коррекции Особое внимание уделено ранней диагностике пороков у новорожденных, хирургической тактике и сроков лечения детей различных возрастов и деталям послеоперационного лечения

Отдельные главы посвящены разбору врожденных пороков головы, шеи, органов груди, живота, мочеполовой системы, конечностей, доброкачественным опухолям и др. Коллектив авторов делится своим многолетним опытом и приводит ряд новых методик обследования и хирургических способов лечения, направленных на своевременную диагностику и наиболее радикальное исправление пороков развития у детей.

Баиров Г.А. Неотложная хирургия детей. Л: «Медицина» 1973– 472 с.

Монография обобщает многолетний опыт автора и руководимого им коллектива.

В общей части подробно отражены особенности обследования, предоперационной подготовки и послеоперационного лечения детей различных возрастных групп. Разобрано комплексное лечение наиболее часто встречающихся осложнений после оперативных вмешательств. В специальной части книги последовательно изложены клинические, рентгенологические, лабораторные методы диагностики и способы лечения наиболее часто встречающихся острых хирургических заболеваний у детей. Каждая глава содержит сведения об особенностях предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных. Большое внимание уделено технике хирургических вмешательств. Приведены новые, разработанные автором способы лечения. Книга богато иллюстрирована копиями типичных рентгенограмм, рисунками этапов техники операции. Приведены поучительные клинические примеры. Монография рассчитана на широкий круг практических врачей — педиатров, общих и детских хирургов, рентгенологов и травматологов.

Баиров Г. А., Кущ Н. Л. Повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей. Киев 1975 – 144 с.

В книге дана общая характеристика повреждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Изложена клиника, диагностика и лечение ушибов передней брюшной стенки, повреждений селезенки, печени, поджелудочной железы, полых органов, почек, мочевого пузыря и уретры. Освещены особенности открытых повреждений органов брюшной полости, родовой травмы новорожденных. Представлены сведения об инородных телах желудочно-кишечного тракта. Разработана тактика и объем оперативных вмешательств. Приведены показания и противопоказания к операциям.

Книга рассчитана на хирургов, прежде всего детских, урологов и педиатров.

Баиров Г. А. Хирургия поджелудочной железы у детей. «Медицина», 1978, 168 с.

Хирургические заболевания поджелудочной железы у детей — наименее изученный раздел детской хирургии. В отечественной и зарубежной литературе нет обобщающих работ по этому вопросу. Это приводит к множеству ошибок в диагностике и лечебной тактике. По нозологической характеристике и клиническому течению болезни поджелудочной железы у детей резко отличаются от таковых у взрослых; в связи с этим возникла необходимость обобщить большой опыт авторов в хирургическом лечении болезней поджелудочной железы у детей за более чем 20 лет работы в стационарах Ленинграда. Книга состоит из 7 глав. Каждая глава включает в себя подробный разбор клинической картины заболевания, методы диагностики и лечебные мероприятия (предоперационная подготовка, хирургическое лечение и послеоперационное ведение). Указывается на возможность различных осложнений и борьбу с ними. Специальные главы посвящены анатомо-физиологическим особенностям поджелудочной железы у детей и методам лабораторной диагностики.

Издание предназначено для детских хирургов, педиатров и врачей других специальностей.

Баиров Г.А. Срочная хирургия детей. ISBN: 978-5-88782-122-1 Питер 1997 – 462

В предлагаемом издании обобщен многолетний клинический опыт автора. Под рубрикой «срочная хирургия» объединены наиболее часто встречающиеся острые врожденные и приобретенные хирургические заболевания детей, требующие экстренной хирургической помощи. В руководстве подробно описана клиническая картина заболеваний, методы диагностики, пред- и послеоперационное лечение, а также техника оперативных вмешательств.

Для хирургов, урологов, педиатров, и студентов медицинских вузов.

Баирв Г. А., Пугачев А. Г., IIIапкина А. П. Хирургия печени и желчных протоков у детей.1970 г. 287 стр.

Монография посвящена одному из наиболее сложных разделов детской хирургии — лечению заболеваний печени и желчных протоков. Работа основана на обобщении многолетнего личного опыта авторов.

В общей части приведены подробные сведения о возрастной анатомии печени и желчных протоков. Разбираются особенности применяемых у детей методов обследования, общие принципы обезболивания при диагностических исследованиях и оперативных вмешательствах.

В специальной части книги последовательно изложены клинические, рентгенологические и лабораторные методы диагностики пороков развития желчных протоков, желчного пузыря, опухолей и кист печени, цирроза, воспалительных заболеваний желчных путей и травмы печени. Каждый раздел содержит подробные сведения о предоперационной подготовке, медикаментозной терапии и оперативном лечении. Особое внимание уделено технике хирургических вмешательств, послеоперационному ведению детей различных возрастных групп. Приведены новые, разработанные авторами, способы операций.

Книга богато иллюстрирована копиями типичных рентгенограмм, рисунками этапов техники операций. Приведены в каждом разделе интересные и поучительные клинические примеры. Каждая глава снабжена довольно подробной библиографией.

Монография рассчитана на широкий круг практических врачей— педиатров, общих и детских хирургов, травматологов и рентгенологов.

Скачать подборку

Источник

Г. А. Баиров

Хирургические заболевания поджелудочной железы наблюдаются у детей в различные возрастные периоды. У новорожденных относительно часто встречаются пороки развития pancreas, вызывающие нарушения проходимости двенадцатиперстной кишки из-за ее сдавления или ведущие к серьезным общим изменениям функции пищеварительного тракта в связи с кистофиброзным перерождением железы. У более старших детей сравнительно нередко возникают острые панкреатиты, обусловленные различными причинами. Диагностика их сложна и мало известна практическим врачам—педиатрам, что часто приводит к позднему распознаванию заболевания и направлению ребенка в хирургический стационар уже при наличии серьезных осложнений. Не меньший удельный вес в проблеме хирургических заболеваний поджелудочной железы имеет травма этого органа и ее последствия. Доброкачественные и злокачественные опухоли pancreas встречаются чаще, чем диагностируются в связи с малой изученностью этого раздела детской онкологии.

В последние годы в литературе стали появляться отдельные сообщения о врожденных и приобретенных хирургических заболеваниях поджелудочной железы у детей, однако публикуемые в периодической печати работы обычно основаны на единичных наблюдениях и не содержат обобщающих рекомендаций.

В основных руководствах по детской хирургии патологии pancreas также уделяется недостаточно внимания (С. Д. Терновский, 1959; С. Я- Долецкий, Ю. Ф. Исаков, 1970; Г.. А. Баиров, 1973; Gross, 1953; Grob, 1957; Benson, 1962, и др.). В то же время заболевания поджелудочной железы являются тяжелыми и часто трудно поддающимися лечению. Их разнообразие и особенности клинических проявлений у детей в различных возрастных группах дают повод к многочисленным диагностическим и тактическим ошибкам. Все это обусловливает значительный интерес широкого круга врачей к патологии pancreas.

Изучение этой сложной проблемы может осуществляться лишь при четком взаимодействии хирургов, педиатров, рентгенологов, биохимиков, анестезиологов и других специалистов.

Нами сделана попытка создания монографического пособия по диагностике и лечению хирургических заболеваний поджелудочной железы у детей. В книге отражен опыт кафедры детской хирургии Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени педиатрического медицинского института, где за последние 20 лет оперировано более 250 детей с различными заболеваниями и пороками развития pancreas. Большинство больных неоднократно обследовано в различные сроки после хирургического лечения.

На основании анализа литературы и собственных данных в первых двух главах монографии представлены основные сведения об анатомо-физиологических особенностях поджелудочной железы в возрастном аспекте. Разобраны основные способы лабораторной диагностики нарушений функции pancreas применительно к разбираемым заболеваниям.

В специальных главах подробно изложены клиническая картина, методы рентгенологического обследования и дифференциальная диагностика. В удобной для читателя последовательности в каждой главе представлены показания к проведению консервативных мероприятий, характер необходимой предоперационной подготовки, детали техники хирургического вмешательства и последующего ведения больного. Отдельно разбираются возможные осложнения, методы профилактики и лечения.

Работая над монографией, авторы прежде всего ставили перед собой задачу практической помощи врачу в разрешении сложных проблем диагностики, хирургической тактики и методов лечения детей различных возрастных групп с хирургическими врожденными и приобретенными заболеваниями поджелудочной железы. Мы с благодарностью примем все замечания и пожелания читателей по вопросам, затронутым в книге.

Источник

Повреждения

поджелудочной железы у детей встречаются

относительно редко. Мы наблюдали в

основном детей с закрытым повреждением

и лишь 2 детей — с ранением поджелудочной

железы. У половины оперированных

пострадавших была сочетанная травма

органов брюшной полости и забрюшинного

пространства.

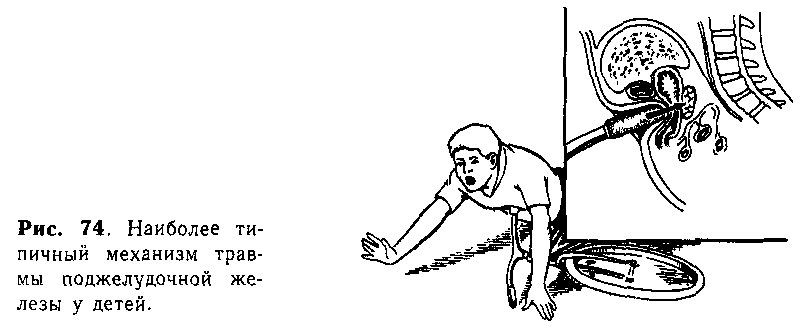

Закрытые

повреждения поджелудочной железы могут

быть результатом прямого воздействия

значительной силы на живот (падение;с

высоты, «транспортная» травма). Однако

для детей характерен ушиб при падении

с велосипеда, так как положение

поджелудочной железы на проекции

позвоночника способствует ее сдавлению

между травмирующим предметом {рукоятка

руля) и телами позвонков (рис. 74).

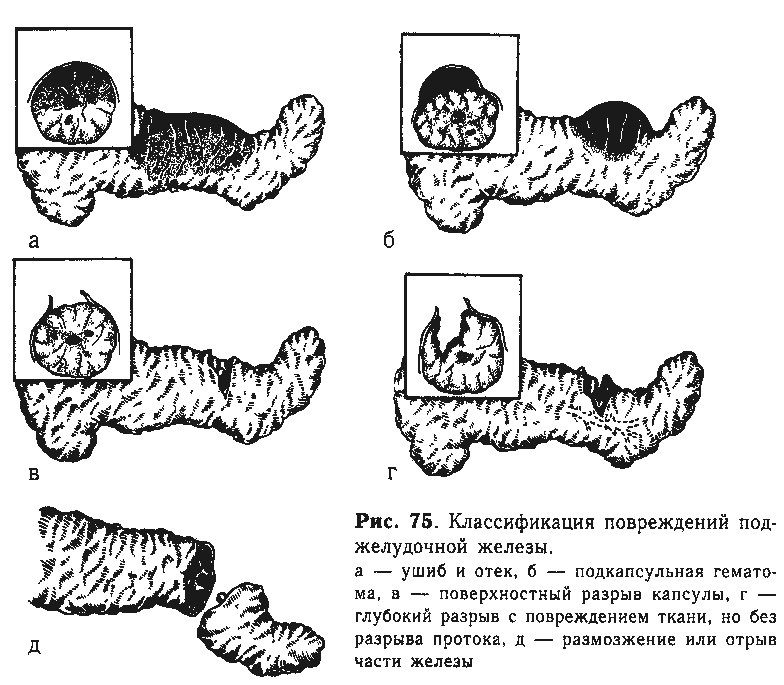

Повреждения

поджелудочной железы мы подразделяем

на ушиб, под-кэпсульную гематому, разрыв

без травм главного протока, повреждение

главного протока и размозжение или

отрыв участка железы (рис. 75), По локализации

принято различать повреждения в области

хвоста железы, тела и головки.

Клиническая

картина изолированного

повреждения поджелудочной железы у

детей имеет относительно мало характерных

симптомов [Баиров Г. А., 1976; Баиров Г. А.,

1978, и др.], однако внимательная оценка

анамнестических данных (обстоятельства

травмы, первые проявления) и подробное

обследование ребенка позволяют поставить

правильный диагноз.

Важная

роль в диагностике должна отводиться

подробно собранному анамнезу. Механизм

травмы — удар о руль велосипеда —

предполагает возможность повреждения

поджелудочной железы. Сразу после травмы

у большинства детей возникают сильнейшие

боли в надчревной области, возможна

иррадиация в левую поясничную область.

Обращают на себя внимание выраженная

бледность больного, часто двигательное

беспокойство, тяжелое общее состояние

(шок I—II

стадии). Рвота неоднократная, может быть

типа «кофейной гущи» (при сочетанием

повреждении слизистой оболочки желудка).

Пульс частый, слабого наполнения.

Артериальное давление остается в

пределах возрастной нормы. Живот

несколько вздут в надчревной области,

здесь же иногда можно заметить

кровоизлияние на коже в виде «монетообразного

пятна» Пальпация болезненна над пупком

и слева, слева же выявляется положительный

симптом поколачи-вания. Напряжение мышц

передней брюшной стенки определяется

спустя не менее 4—6 ч после травмы. Тогда

же можно обнаружить перкуторную

болезненность в надчревной области и

слабоположительный симптом

Щеткина—Блюмберга. Симптом исчезновения

пульсации брюшной аорты над пупком, по

нашим наблюдениям, отмечается редко.

Свободная жидкость в отлогих местах

живота не определяется. Довольно часто

наблюдается «двухмоментное» течение.

В первые часы ребенок жалуется на

умеренные болевые ощущения в надчревной

области, иногда рвоту Затем в течение

нескольких часов жалоб нет, поведение

не отличается от обычного, о травме

может быть забыто. Однако внезапно

наступает резкое ухудшение общего

состояния, появляются сильнейшие боли

в животе, «неукротимая» рвота. Развиваются

клиническая картина шока или отчетливые

симптомы внутрибрюшного кровотечения

[Баиров Г. А., 1978].

Лабораторные

данные. При

изолированной травме поджелудочной

железы анализы необходимо неоднократно

повторять с интервалом в 4—6 ч. В некоторых

случаях повышение активности амилазы

в моче наступает через 24—72 ч, и в течение

этого времени проводят исследование

ферментов крови и мочи для исключения

травмы поджелудочной железы. Активность

липазы в крови повышается на 2—3-и сутки

с момента травмы и держится на высоких

величинах в течение длительного времени,

поэтому для неотложной диагностики

травмы поджелудочной железы определение

этого фермента непригодно. Исследование

активности трипсина и ингибитора

трипсина не применяется.

При

рентгенологическом

обследовании брюшной

полости каких-либо характерных для

повреждения поджелудочной железы

симптомов обычно не выявляется. Если

возможно исследование ребенка в

вертикальном положении, то на обзорной

рентгенограмме можно обнаружить

скопление газа в желудке, толстой и

тонкой кишке соответственно левому

верхнему отделу живота.

Сложные методы

обследования — панкреатография,

сцинтиграфия и целиакография — у детей

не применяются.

Клиническая картина

сочетанной травмы поджелудочной железы

и других органов брюшной полости

(забрюшинного пространства) определяется

чаще всего более яркими симптомами

повреждения печени, селезенки, кишечника

или почек. Только повышение активности

амилазы в крови и моче помогает заподозрить

травму поджелудочной железы. В связи с

этим мы рекомендуем проведение этого

исследования у детей во всех случаях

тяжелой травмы органов брюшной полости.

Дифференциальная

диагностика. Имеющаяся

клиническая картина позволяет заподозрить

повреждение полого органа, левой почки,

селезенки или печени.

Рентгенограмма в

латеропозиции или при вертикальном

положении ребенка позволяет с большой

убедительностью отвергнуть разрыв

желудка и кишки по отсутствию свободного

газа в брюшной полости. При подозрении

на поражение почки необходимо в срочном

порядке провести внутривенную урографию.

Всем больным, поступающим с травмой

верхних отделов живота, проверяется

активность амилазы в моче в динамике,

увеличение которой достоверно указывает

на повреждение поджелудочной железы.

Нельзя забывать

о возможном сочетании подкожного разрыва

двенадцатиперстной кишки и повреждения

поджелудочной железы. При подозрении

на разрыв кишки обязательно проведение

диагностических мероприятий, включающих

в себя контроль за активностью ферментов

в сыворотке крови и в моче.

Особое отношение

выработалось у нас к применению для

дифференциальной диагностики методики

«шарящего катетера», показаниями к

которой мы считаем:

1) Малый возраст

ребенка (до 3 лет) при необъяснимо тяжелом

состоянии его после травмы;

2) бессознательное

состояние больного с множественными

повреждениями при отсутствии адекватной

реакции на правильно проводимую

инфузионную терапию (следить за почасовым

диурезом!);

3) наличие

микросимптоматикн со стороны живота

при нарастании на фоне проводимого

лечения общих симптомов шока (анемизация,

частый пульс, нарастание лейкоцитоза,

снижение почасового диуреза и т.д.).

У больных с

комбинированной травмой органов брюшной

полости диагностику облегчает применение

методики «шарящего катетера», однако

при изолированном повреждении

поджелудочной железы и при закрытом

повреждении двенадцатиперстной кишки

микролапаротомия («шарящий катетер»)

не дает никаких сведений в ранние сроки

после травмы. Через 1—2 сут после травмы

можно иногда отметить наличие

геморрагической жидкости в брюшной

полости из-за развития травматического

панкреатита. Анализ полученной жидкости

может показать повышенную активность

амилазы. Можно применить упрощенный

способ определения повышенной активности

ферментов в содержимом брюшной полости,

применяя пробу на «просветление»

рентгеновской пленки, отмечаемое через

5—10 мин после нанесения нескольких

капель содержимого на слой желатина.

Таким образом,

диагностика закрытых повреждений

поджелудочной железы в настоящее время

возможна до операции. Предположение о

повреждений поджелудочной железы

требует динамического контроля за

активностью панкреатических ферментов

в крови и моче. Стойкое повышение

активности амилазы в сыворотке крови

и моче помогает с полной достоверностью

поставить диагноз: «повреждение

поджелудочной железы» У детей с ранением

поджелудочной железы дифференциальная

диагностика проводится уже во время

лапаротомии, так как проникающее ранение

брюшной полости является показанием к

ее ревизии

Лечение.

При

подозрении на ушиб поджелудочной железы

необходимо перевести ребенка на

парентеральное питание, начать курс

антиферментной терапии и проводить

контроль за динамикой активности амилазы

в крови и моче (наиболее простой в

определении фермент поджелудочной

железы). Исчезновение симптоматики со

стороны живота и снижение активности

амилазы в сыворотке крови до нормы

позволяет провести полный курс

консервативной терапии, направленной

на предупреждение панкреатита, с

постепенным расширением диеты с 5—6-го

дня (после нормализации активности

амилазы) с ограничением углеводов.

При отсутствии

эффекта от консервативной терапии в

течение суток показана срочная

диагностическая лапаротомия (срединная)

под эндо-трахеальным наркозом с

управляемым дыханием.

Характерным

признаком повреждения поджелудочной

железы являются так называемые стеариновые

пятна (бляшки жирового некроза), которые

отчетливо определяются на большом

сальнике и у корня брыжейки тонкой

кишки. Косвенными признаками, заставляющими

заподо-

зрить травму

поджелудочной железы, являются забрюшинная

гематома, кровоизлияние в области

желудочно-ободочной связки, стекловидный

отек брыжейки толстой и тонкой кишки,

которые могут быть изолированными или

сопровождать травму других органов

брюшной полости (особенно селезенки).

В таких случаях ревизия поджелудочной

железы является обязательной. Отказ от

этого правила приводит к тяжелым

последствиям.

Для осмотра

поджелудочной железы разделяют тупым

путем желу-дочно-ободочную связку,

освобождают малый сальник от сгустков

крови. Дальнейшая тактика хирурга

зависит от степени найденных повреждений.

Ушиб железы

сопровождается кровоизлиянием и отеком.

Если имеющаяся гематома связана с

повреждением окружающих железу тканей,

то достаточно бывает ввести 0,25% раствор

новокаина с антибиотиками (15—25 мл) в

брыжейку поперечной кишки.

Надрывы капсулы

поджелудочной железы подлежат зашиванию

отдельными узловыми швами тонкими

капроновыми нитями с дополнительной

перитонизацией сальником. Производят

блокаду окружающих тканей 0,25% раствором

новокаина с антибиотиками через брыжейку

поперечной ободочной кишки.

Тактика при глубоких

разрывах железы зависит от локализации

и глубины повреждения.

Если

имеется разрыв тела или размозжение

хвостовой части, то наиболее рациональным

вмешательством будет удаление

периферической части. Во время резекции

следует изолированно перевязать

панкреатический проток, затем тщательно

ушить культю П-образными швами (2—3 шва)

и перитонизировать сальником. В этих

случаях возможно повреждение сосудов

селезенки, что ведет к необходимости

одновременной спленэктомии. Удаление

до 2/3

поджелудочной железы не вызывает

гормональной и ферментативной

недостаточности в отдаленные сроки.

При отсутствии достаточной технической

подготовки или тяжелом состоянии

больного возможна широкая тампонада

области повреждения, однако при этом

послеоперационное течение осложняется.

Надрыв

головки поджелудочной железы нуждается

в тщательной тампонаде области повреждения

и подведении тонкого (0,3 см) дренажа.

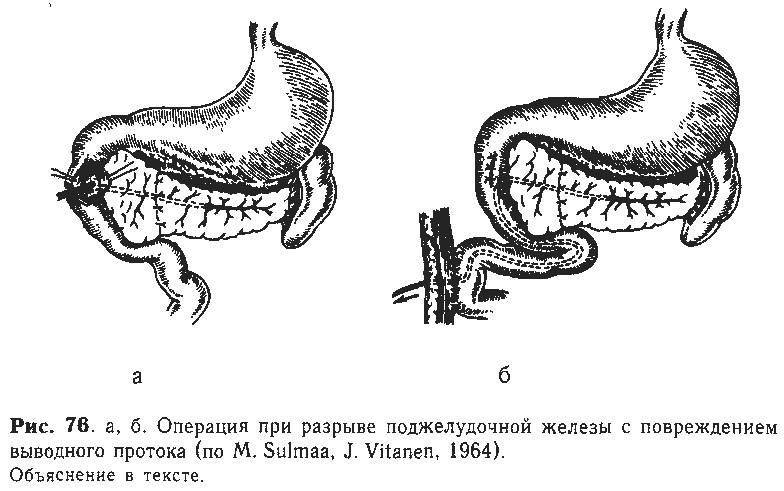

Разрыв проксимального отдела железы с

повреждением выводного протока

встречается крайне редко и наиболее

сложен для лечения. У детей одномоментное

сшивание травмированного протока

практически невозможно. В таких случаях

рекомендуют вскрыть двенадцатиперстную

кишку, расширить сфинктер Одди,

интубировать панкреатический проток

через проксимальный отдел по направлению

к хвостовой части и над дренажем сшить

железу (рис. 76, а). Другой конец полиэтиленовой

трубки выводят наружу через начальный

отдел тощей кишки. Для этого ее вскрывают

между «держалками» (0,5см), подтягивают

в образованное отверстие дренаж, фиксируя

его предварительно наложенным кисетным

швом (рис. 76, б). Переднюю брюшную стенку

прокалывают скальпелем и выводят из

нее трубку, вокруг которой кишку изнутри

подшивают к брюшине 3—4 швами.

Двенадцатиперстную кишку ушивают в

косопоперечном направлении. Дренаж

извлекают через 2 нед.

Следует помнить

о том, что травма поджелудочной железы

часто бывает комбинированной, с разрывами

других органов брюшной полости и

за-брюшинного пространства. У таких

больных объем вмешательства и очередность

манипуляций решаются индивидуально в

зависимости от тяжести повреждений,

непосредственно угрожающих жизни

ребенка.

Операции при травме

поджелудочной железы всегда заканчивают

подведением к месту травмы через

отдельный разрез сигарного и ниппельного

дренажа. Рану зашивают наглухо.

Послеоперационное

лечение должно

быть комплексным. Обязательно проводят

перидуральную блокаду (5—6 дней), которая,

кроме обезболивающего эффекта, улучшает

кровообращение в поджелудочной железе,

предупреждает парез кишечника. В течение

первых 3—4 дней назначают парентеральное

питание и детоксикационную терапию

(см. гл.1). Антибиотики широкого спектр-а

действия вводят в брюшную полость через

оставленный ниппельный дренаж (3—4 дня)

и внутривенно в обычных дозах. Необходимо

проводить антиферментную терапию в

течение 8—10 дней (трасилол, контрикэл

в обычных возрастных дозах). При этом

нужно тщательно следить за гомеостазом

и вовремя корригировать развивающиеся

патологические изменения.

Общее состояние

в первые дни после операции обычно

тяжелое. Объективными критериями

правильности проводимой терапии служат,

как правило, отсутствие болей и

нормализация активности амилазы в крови

и моче. Если нет эффекта, то следует

увеличить количество ингибиторов,

вводимых внутривенно, произвести

коррекцию жидкостной терапии Швы

снимают на 10-е сутки. Тампоны подтягивают

на 6-е сутки, удаляют — на 8—9-е.

С 4—5-го дня начинают

кормление через рот и назначают щелочное

питье. Постепенно расширяют диету

преимущественно за счет жиров и

легкоусвояемых белков при исключении

углеводов

Осложнения

послеоперационного периода встречаются

относительно часто. Тяжесть их проявлений

может не соответствовать найденным

«минимальным» изменениям в поджелудочной

железе, привести к необходимости

повторных операций и даже повлечь за

собой смерть ребенка По срокам

возникновения после операции мы выявляем

ранние осложнения, ранние отсроченные

и поздние. К ранним относится развивающийся

на 1—3-й сутки лосле операции травматический

панкреатит К ранним отсроченным —

специфические осложнения, возникающие

после кратковременного нормального

течения заболевания, в сроки от 7 до 20

сут (свищ поджелудочной железы, панкреатит,

«ложная» киста)

После

удаления тампонов, как правило, имеется

отделяемое, которое исчезает через

несколько дней. Если жидкость поступает

в значительном и увеличивающемся

количестве, то можно говорить о

возникновении свища и следует провести

повторный курс специфического лечения,

ограничить прием жидкости, назначить

диету типа Вольгемута (с увеличенным

содержанием жира). При проведении

настойчивой и рациональной терапии

панкреатический свищ всегда закрывается.

Максимальный срок лечения, по опубликованным

и нашим данным,— до 2’/2—

3 мес.

На 7—10-й день после

операции в связи с ошибочной хирургической

тактикой или ранним удалением тампонов

и недостаточно активной консервативной

терапией возможно возникновение

симптомов панкреатита Вновь ухудшается

общее состояние ребенка, появляется

рвота, повышается температура тела.

Нарастает лейкоцитоз, увеличивается

активность амилазы в крови и моче. При

этом у части больных панкреатит

сопровождается формированием «ложной»

кисты поджелудочной железы. Несмотря

на боли и напряжение мышц передней

брюшной стенки в верхних отделах живота,

здесь удается пропальпировать инфильтрат

с неотчетливыми границами (обследование

лучше проводить под кратковременным

наркозом) Диагностике этого осложнения

помогает рентгенологическое обследование.

На обзорной рентгенограмме можно

отметить наличие нескольких горизонтальных

уровней. При исследовании с контрастированием

видно смещение желудка кверху и кпереди,

развертывание «подковы» двенадцатиперстной

кишки. Изменения хорошо контролируются

УЗИ.

Лечебные мероприятия

заключаются в повторном назначении

антибиотиков, максимальных доз

ингибиторов, парентерального питания

(2— 3 дня) и физиотерапии. Рациональность

проводимого лечения контролируют на

основании уменьшения и исчезновения

болей, прекращения рвоты, отхождения

газов и кала. Температура тела снижается,

общее состояние улучшается. Активность

амилазы в крови и моче нормализуется.

Инфильтрат постепенно уменьшается и

обычно исчезает через

5—7 дней. Если

инфильтрат увеличивается, появляются

и нарастают явления непроходимости

кишечника, то показана релапаротомия.

Однако необходимо учитывать, что

повторное хирургическое вмешательство

при этом осложнении ухудшает течение

заболевания и может быть осуществлено

только при неэффективности консервативных

мероприятий, настойчиво проводимых не

менее 24 ч.

Все дети, перенесшие

травму поджелудочной железы, подлежат

диспансерному наблюдению не менее 3

лет. При обследовании этих больных

необходимо помнить о возможности

возникновения поздних осложнений

(хронический калькулезный панкреатит,

диабет). Для этого ежегодно в амбулаторных

условиях обследуют ребенка, выясняют

его жалобы, тщательно обследуют на

УЗ-алпарате, производят обзорную

рентгенограмму брюшной полости, изучают

функцию поджелудочной железы

При малейшем

подозрении на имеющиеся осложнения

ребенка госпитализируют для углубленного

обследования.

Источник