Ферментом сока поджелудочной железы является

Протеолитические:

Трипсин(оген)ы

I,

II,

III

Химотрипсин(оген)

А, В, С

(Про)карбоксипептидаза

А1, А2

(Про)карбоксипептидаза

Вь

В2

(Про)эластаза

1, 2

Амилолитические:

а-Амилаза

Липолитические:

Липаза

(Про)фосфолипаза

А,, А2

Неспецифическая

эстераза

Нуклеазы:

Рибонуклеаза

Дезоксирибонуклеаза

Другие

ферменты:

Колипаза

1,2

Ингибитор

трипсина

Щелочная

фосфатаза

Амилаза,

липаза, колипаза, щелочная фосфатаза,

ингибитор трипсина и нуклеазы

секретируются поджелудочной железой

в активном состоянии, а протеазы

и фосфолипазы — в виде зимогенов.

Секреция электролитов поджелудочной железой человека Состав сока поджелудочной железы как функция скорости его течения после стимуляции секретином

Секретинвызывает в клеткахпротоковсекрецию богатогоНСОз—секрета, смешивающегося с богатым Сl-

секретом ацинарных клеток.

Чем

больше доля секрета клеток протока, тем

меньше концентрация Сl—и тем больше концентрацияНСОз—

Холецистокинин

вызывает продукцию богатого СГ сока,

который похож на сок нестимулированной

железы

Состав

окончательного сока не изменяется по

сравнению с секретом ацинарных клеток

и соответственно плазмы крови

53.Роль

печени в пищеварении. Жёлчеобразование

и жёлчевыведение. Регуляция образования

желчи и ее выделения в двенадцатиперстную

кишку.

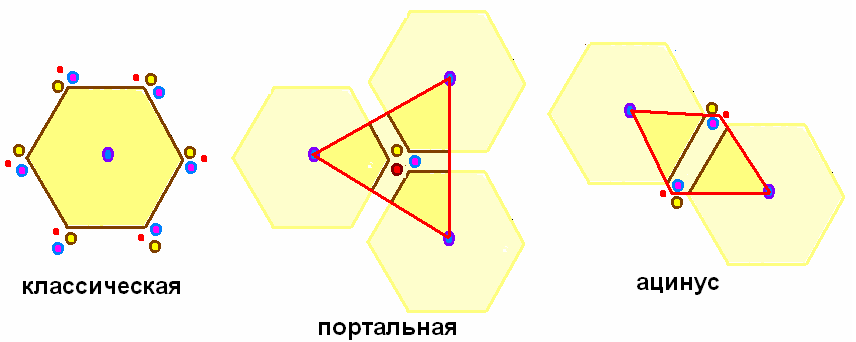

Пищеварительная функция печени. Функциональные единицы печени.

Классическая

долька

Портальная

долька

Ацинус

Основные функции печени

Основные

функции печени определяются функциями

её клеток и секрета (жёлчи).

Клеточный состав печени (основные клеточные типы)

Гепатоциты

(паренхиматозные клетки печени) — 60 %Непаренхиматозные

клетки печениКупффера

— 25 %Эндотелиальные

клетки — 15 %Клетки

Ито (синонимы: липоциты, жиронакапливающие

клетки, депонирующие жир клетки) — 3 %Pit-клетки

???Холангиоциты

Функции гепатоцитов

Пищеварительная

функция (синтез жёлчных кислот)Выделительная

(экскреторная) функцияОбезвреживающая

функция (детоксикация)Метаболическая

(обмен веществ)Белковый

(синтез большинства плазменных белков)Жировой

Углеводный

Минеральный

Пигментный

Кроветворная

Участие

в эмбриональном гемопоэзеСинтез

тромбопоэтина

Барьерная

и защитная (иммунитет)Фагоцитоз

Секреция

с жёлчью IgA

Гомеостатическая

Депонирующая

Регуляторная

10. Жёлчеотделение и жёлчевыделение

У

человека за сутки образуется от 0,5

до 1,8 л жёлчи (15 мл · кг-1)

Образование

жёлчи — холерез,

Выделение

— холекинез.

Отсюда

следует различать:

Холеретики

и холекинетики.

Происходят

Холерез

непрерывно

Холекинез

периодически

11. Жёлчь:

состав и основные функции

Состав жёлчи

Жёлчь

= секреты + экскреты

Секреты

Жёлчные

кислоты

Электролиты

(Na+,K+,Cl-,HCO3-)

Фосфатидилхолин

???

Экскреты

Жёлчные

пигменты (билирубин)

Холестерин

(да и производные — Жёлчные кислоты)ь

Фосфатидилхолин

Основные функции жёлчи

Нейтрализация

кислой среды и инактивация пепсинаЭмульгирование

жираРастворение

продуктов гидролиза жираАктивация

панкреатических и кишечных ферментовРегуляция

секреции поджелудочной железыРегуляция

жёлчеобразованияРегуляция

моторики и секреции тонкого кишечникаОбеспечение

иммунитета в кишечнике (секреция

иммуноглобулина А)

Пищеварительная

функция жёлчи

Эмульгирование

жираРастворение

продуктов гидролиза жираНейтрализация

кислой реакции химуса желудкаИнактивация

пепсинаАктивация

ферментов (панкреатических, кишечных)Регуляция

секреции тонкого кишечники и

поджелудочной железыРегуляция

моторики тонкого кишечникаРегуляция

жёлчеобразования

Выделительная (экскреторная) функция

Экскреция

эндобиотиковбилирубина

холестерина

стареющих

белковпорфиринов

Экскреция

ксенобиотиковлекарств

токсинов

тяжёлых

металлов

12. Жёлчные

кислоты

Первичные и

вторичные желчные кислоты

В

печени человека синтезируются две

основные желчные кислоты — холиевая

ихенодезоксихолиевая кислоты.

Эти кислоты являютсяпервичными.Когда

первичные желчные кислоты поступают

в кишечник, они могут кишечной микрофлорой

превращаются либо в дезоксихолиевую,

либо влитохолиевую кислоту. Эти

молекулы, являющиесявторичными

желчными кислотами.

Образование

желчных кислот из холестерина в печени

Лимитирующий

этап — 7а-гидроксилирование — ингибируется

желчными кислотами, которые захватываются

гепатоцитами из портальной крови

Каким

образом повышается растворимость ЖКи предотвращается их преципитация в

желчных путях?

Гепатоциты

конъюгируют первичные и вторичные

желчные кислоты с глицином или тауриномЭтот

процесс обеспечивает ионизированное

состояние молекул при всех значениях

рН в желчных путях и в просвете кишечника.Так

как эти молекулы имеют отрицательный

заряд и связаны с катионами, в основном

с Na+, точнее будет называть

их желчными солями.

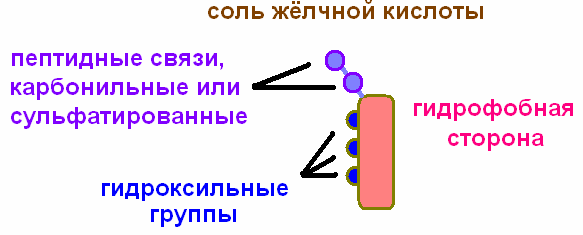

В

чем разница между желчными солями и

желчными кислотами?

Желчная

кислота — недиссоциированная молекулу,

плохо растворимая в воде.Конъюгация

с глицином или таурином переводит

молекулу в ионизированное водорастворимое

состояние. Ионизированная молекула

соединяется

электростатическими

связями, в основном с Na+,

и таким образом становитсясолью

желчной кислоты.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Пищеварительный процесс и усваивание питательных веществ из еды происходит благодаря продуцируемому поджелудочной железой панкреатическому соку, поступающему в кишечник. В панкреатическом секрете содержатся ферменты, которым принадлежит ведущая роль в переваривании пищи.

Механизм выработки, виды и функции

Поджелудочная железа является органом смешанной секреции, поскольку вырабатывает не только пищеварительные ферменты, но и гормоны – инсулин, глюкагон и липокаин. Инсулин и глюкагон регулируют углеводный обмен, а гормоноподобное вещество липокаин отвечает за биохимические процессы в печени. Гормоны также присутствуют в панкреатическом соке и поддерживают нормальное пищеварение в тонком кишечнике.

При поступлении пищевого кома в 12-перстную кишку поджелудочной железе передается импульс, на который она отвечает выбросом необходимого объема панкреатического секрета. В нем содержатся ферменты поджелудочной железы в неактивной форме – проферменты.

Проток, по которому панкреатический сок продвигается в 12-перстную кишку, носит название Вирсунгиева протока и располагается по всей длине железы. Он заканчивается в задней части ПЖ сфинктером Одди. У большинства людей Вирсунгиев проток соединяется с холедохом, общим желчным протоком, и выходит в 12-перстную кишку.

Желчный пузырь реагирует на поступившую пищу выбросом желчи, которая смешивается в общем протоке с поджелудочным соком. После этого начинается активация ферментов для переработки жиров, белков и углеводов. Под воздействием ферментативных веществ сложные углеводы расщепляются до глюкозы, белки – до аминокислот, жиры – до жирных кислот и глицерина.

Ферменты поджелудочной железы выполняют наибольший объем работ по перевариванию пищи. Обработанная ферментами пища поступает в тонкий кишечник, где происходит всасывание питательных веществ через кишечные стенки в кровь, доставляющую их к органам и тканям организма.

Поскольку вырабатываемые поджелудочной железой ферменты работают там, где пищеварительный процесс наиболее интенсивен, любые нарушения в органе сказываются на самочувствии человека. Возникают проблемы с кишечником (расстройство стула), наблюдаются диспептические проявления – метеоризм, вздутие живота и тошнота. Вследствие нехватки панкреатических ферментов ряд продуктов не усваивается, и развивается панкреатит.

Протеаза

Существует 3 основных вида ферментов – амилаза, липаза и протеаза. Амилазы расщепляют крахмал и углеводы, задачей липазы является гидролиз жиров, а протеаза отвечает за расщепление белка.

В группу протеаз входят экзопептидазы, расщепляющие в белках и пептидах внешние пептидные связи, и эндопептидазы, отвечающие за гидролиз внутренних белково-пептидных связей. К экзопептидазам относится карбоксипептидаза А и В – протеолитические ферменты, разрывающие пептидные связи и входящие в состав панкреатического секрета.

Эндопептидазы – это пепсин, гастриксин и химозин, которые выделяет слизистая желудка, и проферменты ПЖ трипсин, химотрипсин и эластаза. Желудочные ферменты активно расщепляют молекулы белков, катализируя соляную кислоту до 95%.

Далее в работу включаются поджелудочные ферменты, дорасщепляя белки в кишечнике. Сначала трипсин, химотрипсин и эластаза расщепляют крупные белковые молекулы до более мелких – пептидов. Затем под действием карбоксипептидазы происходит гидролиз пептидов до аминокислот, которые всасываются кишечной стенкой.

Панкреатический сок содержит 6 типов протеаз, которые отличаются строением активного центра:

- сериновый;

- треониновый;

- цистеиновый;

- аспартильный;

- металлопротеазный;

- глютаминовый.

Нужно отметить, что протеазы входят в состав большинства препаратов с ферментами, применяемыми для восстановления функции поджелудочной железы и устранения негативных симптомов.

Амилаза

Амилолитические ферменты ПЖ расщепляют крахмалсодержащие продукты до простых сахаров, называемых олигосахаридами. Именно благодаря амилазе появляется характерное сладковатое послевкусие после употребления крахмалистых продуктов – например, риса или картошки. Данный фермент присутствует и в слюне, под действием которой стартует пищеварительный процесс.

В ротовой полости крахмал расщепляется до декстрина, в результате обработки полисахаридов желудочным соком образуется декстрин и мальтоза. Завершающим этапом является расщепление углеводов в 12-перстной кишке на глюкозу и фруктозу под действием Y-амилазы.

К амилолитическим ферментам относится и лактаза, расщепляющая лактозу (молочный сахар), содержащийся в молочных продуктах.

Ферментная недостаточность амилазы может свидетельствовать о развитии ряда патологий: панкреатита, эпидемического паротита (свинки), сахарного диабета и опухолей поджелудочной железы.

Липаза

Липолитические ферменты выполняют функцию катализатора гидролиза липидов и расщепляют поступивший в организм жир. Липаза активизируется в кишечнике и разлагает жирные продукты на глицерин и высшие жирные кислоты. Данный фермент подразделяется на гидрофильную и гидрофобную части, работающие исключительно на водно-жировой поверхности. Поэтому обязательным условием для переваривания жиров является их раздробление на мелкие фрагменты желчью – таким образом площадь соприкосновения с липазой увеличивается.

Повышенный уровень липазы в анализе крови наблюдается при различных патологиях ЖКТ и почек, болезнях обмена веществ (сахарный диабет, подагра, ожирение), перитоните, свинке. В ряде случаев показатель липазы повышается в результате длительного лечения барбитуратами, наркотическими анальгетиками, Гепарином и Индометацином.

Если липазы в организме не хватает, то причиной может быть снижение функции поджелудочной железы, кистозный фиброз (муковисцидоз), развитие злокачественного новообразования в любом органе, кроме ПЖ. Иногда низкий уровень липазы обусловлен несбалансированным питанием с преобладанием жирных продуктов.

Диагностика и симптомы снижения экзокринной функции

Чтобы определить, какие ферменты не вырабатывает поджелудочная железа в достаточном объеме, проводятся лабораторные тесты. По результатам анализов крови, мочи и кала, инструментальных исследований, а также с учетом имеющихся симптомов могут назначаться ферментные препараты.

Нормы содержания ферментов таковы:

- кровь: амилаза – 29-99, липаза – 22-66, трипсин – 19.7 – 30.3 мг/л;

- сыворотка крови: эластаза – 01 – 4 нг/мл;

- моча: амилаза (диастаза) – max 100 ед/л;

- копрограмма: эластаза – от 200 мкг/г.

Панкреатические ферменты вырабатываются в ацинарных клетках поджелудочной железы, затем через мельчайшие канальца они попадают в более крупные протоки, образующие основной проток – Вирсунгов

Дефицит ферментов ПЖ приводит к серьезным нарушениям пищеварительной функции и работы организма в целом. В случае избыточной выработки энзимов диагностируется острое воспаление поджелудочной железы – панкреатит. Снижение синтеза ферментов означает переход заболевания в хроническую форму.

загрузка…

К воспалительно-деструктивным изменениям в ПЖ и замещению железистой ткани фиброзной могут приводить следующие причины:

- переедание и злоупотребление жирной едой, алкогольными напитками;

- наличие новообразований – кист, опухолей (как доброкачественных, так и злокачественных), фиброза;

- патологии двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей;

- хирургические операции на поджелудочной железе.

При дефиците ферментов возникает ряд характерных признаков:

- полифекалия (большие объемы выделяемого кала);

- кашеобразный, жидкий стул сероватого цвета с блестящей, маслянистой поверхностью и неприятным запахом;

- наличие в кале непереваренных фрагментов пищи;

- ощущение переполненности желудка и тошноты, изжога;

- неприятный привкус во рту;

- снижение аппетита;

- метеоризм, бурление в животе;

- похудение, анемия, слабость, бессонница и головная боль;

- боль в животе после еды;

- непереносимость жирных и острых продуктов.

Поскольку в первую очередь снижается синтез липазы, одним из первых появляется расстройство стула – он становится вязким или полужидким. Стоит отметить, что симптомы практически одинаковы как при избытке ферментов, так и при недостатке. Однако в случае чрезмерной выработки энзимов может повышаться температура тела, а болевой синдром приобретает резкий, выраженный характер.

Нарушение внешнесекреторной функции ПЖ требует обязательного лечения, поскольку может приводить к развитию таких грозных заболеваний, как панкреонекроз, язва желудка, гепатит и цирроз

Ферментсодержащие лекарства

Ферменты для поджелудочной железы назначаются по результатам обследования и на основании имеющихся симптомов. Схема приема и дозировки зависят от возраста и веса больного, а также от формы заболевания. В заместительной ферментной терапии используются препараты, в состав которых входят липаза, амилаза и трипсин. Это, в первую очередь, Панкреатин и его производные – Креон, Мезим Форте, Пангрол, Панцитрат и пр.

Наиболее часто врачи рекомендуют принимать Креон, поскольку он лучше усваивается и имеет значительные преимущества. Креон выпускается не в таблетках, а в капсулах с двойной защитой. Каждая капсула содержит множество мини-микросфер, которые не разрушаются под агрессивным воздействием соляной кислоты желудка и доходят к месту назначения – в кишечник. Кроме этого, в состав Креона входит диметикон, уменьшающий газообразование.

Ряд препаратов имеет комбинированный состав, дополненный компонентами желчи. Их назначают при сопутствующих нарушениях работы печени и желчного пузыря. К комбинированным лекарствам относится Фестал, Дигестал, Котазим Форте, Энзистал.

Юниэнзим на основе растительного фермента папаина способствует полноценному перевариванию белков, жиров и углеводов, обладает адсорбирующим, послабляющим и подавляющим газообразование действием

При остром панкреатите сначала применяются ингибиторы ферментов, подавляющие активность поджелудочной железы – Соматостатин, Контрикал, Ингитрил, Глюкагон, Гордокс и др. После купирования острых симптомов переходят на прием ферментсодержащих лекарств.

В случае погрешностей в питании или при слабовыраженных симптомах панкреатита могут использоваться растительные ферменты – например, Ораза, Пепфиз, Юниэнзим, Вобэнзим, Солизим, Абомин.

При лактазной недостаточности назначаются препараты, которые расщепляют лактозу до простых сахаров, – Лактаза, Тилактаза, Лактраза.

Польза диеты

Чтобы получить максимальный эффект от лечения ферментными средствами, необходим правильный режим питания. В его основе лежат принципы диеты №5, значительно ускоряющие выздоровление:

- дробность – количество приемов пищи в день не менее 5-ти;

- вес одной порции не должен превышать 200 гр.;

- все блюда готовятся на пару, в духовке или варятся;

- температура еды – примерно 35-40°;

- жирное, жареное, алкоголь – под запретом.

Рекомендованы к употреблению паровые мясо и рыба нежирных сортов, куриные яйца, гречка, овсянка, яблоки, бананы и творог.

Для восстановления функции поджелудочной железы посредством ферментных препаратов необходимо пройти обследование. На основании результатов для каждого пациента подбирается индивидуальная лечебная схема и дозировка лекарств.

Источник

Сок поджелудочной железы называется не поджелудочным, но панкреатическим соком (pancreas — название железы по-латыни). Что представляет собой панкреатический сок? Переваривание пищи и ее усвоение организмом невозможно без участия поджелудочной железы, которая выделяет сок, содержащий все ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов. Каким образом они попадают к поступающей в желудочно-кишечный тракт пище?

Пройдя первичную обработку в желудке, пищевая масса попадает в 12-перстную кишку. В ее просвет и открывается панкреатический проток, по нему поступает сок поджелудочной железы со всеми необходимыми для пищеварения компонентами. Туда же открывается общий желчный проток, через который поступает желчь. Она является «помощницей» железы: активирует некоторые ферменты ее сока и эмульгирует (дробит) жиры, облегчая их расщепление.

Важно! В состав сока поджелудочной железы не входит вырабатываемый ею инсулин. Это — гормон, поступающий из продуцирующих инсулин бета-клеток непосредственно в кровь.

Сок поджелудочной железы поступает в просвет 12-перстной кишки через панкреатический проток

Каковы механизмы образования сока?

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительный сок только в ответ на поступление пищи. Об этом ей «сообщает» сложная система нейрогуморальной регуляции. На слизистой оболочке полости рта, желудка и 12-перстной кишки расположены чувствительные нервные клетки-рецепторы, которые воспринимают пищу как раздражитель. Возникший импульс они передают по блуждающему нерву в основание мозга (продолговатый мозг), где находится центр пищеварения.

Мозг анализирует сигнал и отдает «распоряжение» на переваривание пищи. Он посылает импульсы 12-перстной кишке, а именно ее клеткам, выделяющим гормон секретин, а также желудку, выделяющему гормон гастрин. Поступая с кровью в поджелудочную железу, они и запускают процесс выработки ее клетками пищеварительного сока.

Так происходит «запуск» выработки поджелудочного сока

Где образуется панкреатический сок и как поступает в кишечник?

После получения нейрогуморального сигнала происходит активация клеток поджелудочной железы — панкреатоцитов, они и являются «фабрикой», где вырабатывается поджелудочный сок. Он выходит за пределы клеток, собирается в маленькие полости — ацинусы, которые состоят из 8-12 плотно прилегающих друг к другу гепатоцитов. Группа ацинусов образует дольки железы, разъединенные соединительнотканными перегородками.

Ацинус и является структурно-функциональной единицей паренхимы железы. Он не замкнут, а имеет свой проток, который соединяется с протоками других ацинусов. Объединяясь, ацинарные протоки сливаются в дольковые, затем в междольковые, и, постепенно укрупняясь, в итоге образуют общий панкреатический проток.

Долька поджелудочной железы состоит из ацинусов, вырабатывающих панкреатический сок

Количество и состав поджелудочного сока

Сок поджелудочной железы выделяется в количестве, прямо пропорциональном количеству поступающей в пищеварительный тракт пищи, а также имеет значение ее состав и количество выпиваемой за сутки жидкости. В среднем в сутки при обычном режиме питания и питья вырабатывается 1,5-2 л панкреатического сока. Скорость его образования довольно низкая — всего 4,5 мл в 1 минуту.

Важно! Для хорошего пищеварения нельзя принимать пищу быстро, наспех, с учетом медленного выделения сока железы.

Реакция сока поджелудочной железы щелочная — рН=7,5-8,5. Она необходима для нейтрализации кислого содержимого, поступающего из желудка, чтобы соляная кислота не блокировала активность ферментов. Поэтому и реакция содержимого 12-перстной кишки слабощелочная.

Сок поджелудочной железы содержит 90% воды, 10% белковых соединений (ферментов), а также бикарбонаты, создающие щелочную среду, и соли калия, натрия, хлора, кальция, магния.

Важно! Для выработки достаточного количества поджелудочного сока необходимо употреблять не менее 1,5 л жидкости в сутки.

Перечень компонентов сока поджелудочной железы

Какие ферменты входят в состав панкреатического сока?

В состав сока поджелудочной железы входят 3 группы пищеварительных ферментов:

- Амилолитические, которые участвуют в переваривании углеводов.

- Протеолитические, участвующие в переваривании белков.

- Липолитические, способствующие расщеплению и усвоению жиров.

Что значит участие ферментов железы в пищеварении? Дело в том, что крупномолекулярные соединения белков, жиров и углеводов не способны проникать через кишечный эпителий и всасываться в кровь. Пищеварительные ферменты панкреатического сока разрыхляют, расщепляют эти молекулы на более мелкие, превращая сложные вещества в более простые, способные всасываться из кишечного тракта в кровь.

Амилолитические ферменты

Основной объем потребляемых нами углеводов представлен крахмалом (каши, картофель, хлеб и другие мучные изделия), а также молочным сахаром (лактозой), содержащимся в молочных продуктах. С ними «работают» 2 фермента: альфа-амилаза, расщепляющая крахмал, и мальтаза, расщепляющая мальтозу; конечными продуктами являются глюкоза, фруктоза и галактоза.

Схема процесса расщепления углеводов

Протеолитические ферменты

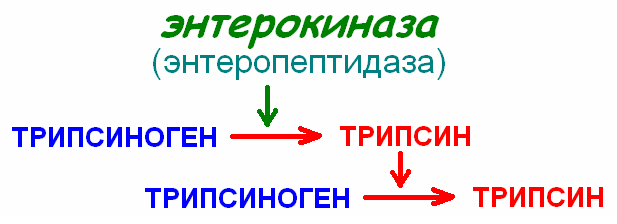

Сложные и крупные белковые молекулы, поступающие с пищей, не могут всасываться из кишечника, они также нуждаются в расщеплении. Эту функцию выполняют ферменты трипсин, химотрипсин и нуклеазы. Они поступают с соком в неактивном состоянии и в 12-перстной кишке активируются ее ферментом энтерокиназой, которую вырабатывает эпителий слизистой оболочки. Молекулы белка дробятся до пептидов, далее до аминокислот, нуклеиновых кислот, они легко проникают через стенку тонкой кишки в кровеносное русло.

Так происходит процесс активации ферментов, расщепляющих белки

Липолитические ферменты

Чтобы сок поджелудочной железы смог расщепить молекулы жира, необходима желчь. Она выполняет роль химического эмульгатора, разбивая жир на мельчайшие частички, создавая тем самым гораздо большую площадь их соприкосновения с поджелудочным соком. Роль расщепления выполняет фермент липаза, а конечным продуктом — жирные кислоты и глицерин.

Жиры расщепляются под воздействием желчи и фермента липазы поджелудочной железы

Поджелудочная железа продуцирует биологическую жидкость — сок, без которого невозможно полноценное пищеварение и обеспечение организма питательными веществами. При заболевании поджелудочной железы и недостаточной выработке сока эти процессы нарушаются.

Источник