Гистологические формы рака поджелудочной железы

Классификация рака поджелудочной железы имеет непосредственную связь с его локализацией, гистологическим строением, степенью поражения органа, стадией заболевания. Эти критерии дают специалисту возможность воссоздать полную картину болезни. От точности классификации патологических факторов зависит выбор правильной тактики лечения панкреатической онкоопухоли.

Клинико-анатомическая классификация TNM

Данная разновидность систематизирования злокачественных новообразований в мировой онкологической практике считается самой информативной и удобной, так как позволяет составить картину болезни исходя из трёх факторов: размеров материнской онкоопухоли, её распространения на регионарные лимфоузлы и наличия процесса метастазирования. Полученная картина даёт специалистам возможность спланировать хирургическое вмешательство и с наибольшей точностью определить его объём.

При определении характера болезни специалисты используют следующие критерии:

- Tis (in situ или рак на месте). Самая начальная стадия онкологического процесса, характеризующаяся скоплением мутировавших, но пока не способных инвазировать в окружающие ткани клеток, из которых через некоторое время образуется злокачественный очаг, склонный к повышенной агрессии.

- T с индексами 1-4. Данное обозначение применяется для характеристики размеров материнского аномального очага. Чем больше числовой индекс, тем крупнее карцинома поджелудочной железы и меньше шансов на возможность её хирургического удаления.

- N (0-3). Отсутствие или наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах. Операбельным рак поджелудочной железы считается только в том случае, когда в результатах диагностики, вписываемых в историю болезни, латинская буква N сопровождается цифрой 0.

- M 0-1. Обозначение отдалённого метастазирования. О возможности применения хирургического лечения также будет свидетельствовать цифровой индекс 0.

Исходя из этих критериев трактовка заболевания может быт следующей: T2 N1 M0 – первичная опухоль средних размеров (больше 2 см, аномальными клетками поражён регионарный лимфоузел, метастазы во внутренних органах отсутствуют). Но, к сожалению, данный вид систематики применяется очень редко. Связано это со скрытным течением заболевания и поздним его выявлением, что делает недопустимым хирургическое вмешательство.

Классификация по месту локализации опухоли

В зависимости от того, в каком месте пищеварительного органа произошло зарождение онкологического процесса, выделяют:

- Рак головки поджелудочной железы (периампулярная опухоль). Злокачественные новообразования в этой части органа развиваются чаще всего. Этот вид онкологического процесса самый опасный, так как практически всегда является неоперабельным (хирургическое вмешательство возможно в исключительно редких клинических случаях). Развитие опухоли характеризуется появлением боли в правом подреберье и механической желтухой. Жизненные прогнозы крайне неблагоприятные – мало кто из больных живёт дольше полугода с момента диагностирования заболевания.

- Рак хвоста и тела поджелудочной железы. Поражение этих частей железы возникает значительно реже, всего в 9% случаев и имеет неблагоприятный жизненный прогноз, так как до финального этапа развития не сопровождаются какой-либо симптоматикой. Характерным признаком рака поджелудочной железы такой локализации являются боли в брюшной полости, ощущающиеся слева.

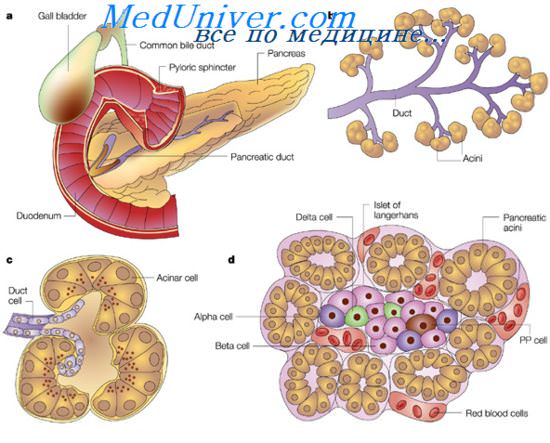

- Опухоли островков. Новообразование развивается из эндофитных клеток островков Лангерганса), отвечающих за выработку гормонов, и носит в медицинской терминологии общее название – инсулома. Для этой разновидности онкологии характерно снижение или чрезмерное повышение гормональной активности, что оказывает непосредственное влияние на преобладающую симптоматику.

- Неуточнённый рак поджелудочной железы. Патологический процесс развивается одновременно в нескольких частях железы или поражает весь орган.

Морфолого-гистологическая классификация ВОЗ

Основная систематизация онкоопухолей поджелудочной железы имеет непосредственную связь с её клеточным строением. Гистологически выделяют экзокринные (составляют 97% от массы органа) и эндокринные виды рака поджелудочной железы. Первый, считающийся основным, развивается в клеточных структурах, продуцирующих пищеварительные ферменты, являющиеся компонентами панкреатического сока, а вторые поражают клетки, отвечающие за выработку гормонов.

Классификация доброкачественных и злокачественных опухолей поджелудочной железы

Экзокринная классификация рака поджелудочной железы включает в себя следующие разновидности опухолевых структур:

- Аденокарцинома поджелудочной железы или рак протоков. Самая частая разновидность новообразования, которую может иметь поджелудочная железа. Она составляет приблизительно 80% злокачественных процессов, протекающих в эпителии этого пищеварительного органа. Поражает в основном мужчин среднего возраста. Локализуется новообразование в изгибе главного панкреатического протока, находящегося в головке железы.

- Плоскоклеточный рак поджелудочной железы. Согласно статистическим данным встречается не чаще, чем в 3% клинических случаев. Опухолевая структура имеет множественные очаги и характеризуется скоротечностью, агрессивностью и высокой летальностью – сроки жизни пациентов с этой формой онкологии обычно не превышают 7 месяцев, до года доживают только 5% онкобольных. Для плоскоклеточном раке поджелудочной железы характерно начало раннего метастазирования лимфогенным и гематогенным путями.

- Анапластический рак поджелудочной железы. Редкая, имеющая очень агрессивное течение, недифференцированная патология. Опухолевая структура представлена скоплением гигантских остеокластоподобных клеток. Для этой разновидности характерны быстрый рост в различных направлениях (без какой-либо закономерности) и очень низкая выживаемость.

- Цистаденокарцинома поджелудочной железы. Этот тип редчайшей (1% на все клинические случаи) и развивается чаще у женщин. Местом локализации является преимущественно тело железы. Только в половине случаев новообразование бывает операбельным, но, несмотря на это, имеет достаточно благоприятное течение – пациенты обычно доживают до пятилетнего рубежа.

- Ацинарноклеточный рак. Недифференцированная опухолевая структура, способная достигать гигантских размеров и в короткие сроки поражать весь пищеварительный орган. Чаще всего носит смешанный характер, то есть её развитие может происходить как в экзокринных, так и эндокринных клетках, в связи с чем патологическое состояние на заключительных этапах характеризуется большим разнообразием клинических признаков.

Помимо этого перечня онкоопухолей, развивающихся исключительно в эпителиальных тканях пищеварительного органа, морфологически различают и не эпителиальный тип рака поджелудочной железы. Достаточно редко в клинической практике встречаются лимфома (поражение лимфоидной ткани) и липома (замещение функционирующих клеточных структур жировыми).

Кроме раковых опухолей диагностируется и саркома поджелудочной железы, злокачественная структура, развивающаяся из соединительнотканного элемента пищеварительного органа. Она встречается крайне редко – за всю историю медицины описано не более 500 клинических случаев. Этот вид онкологии характеризуются ранним началом гематогенного метастазирования и самой высокой степенью летальности.

Как систематизируют нейроэндокринные панкреатические опухоли?

Помимо экзокринных, чаще всего развивающихся в поджелудочной железе новообразований, в клинической практике встречаются и эндокринные опухоли. Они поражают клетки, продуцирующие в кровь гормоны, чем провоцируют развитие определённых функциональных нарушений. Характерной особенностью этих разновидностей опухолевых структур является их смазанное, латентное течение, продолжающееся довольно длительное время, в течение которого пациенты лечатся у врачей любых квалификаций, кардиолога, уролога, невролога, терапевта, даже не подозревая, что им необходим онколог.

Чтобы не терять драгоценного времени, необходимого для экстренного выявления и начала лечения опасной скоротечной патологии, специалисты рекомендуют изучить функциональную систематизацию рака поджелудочной железы, которая поможет понять, какими проявлениями может сопровождаться та или иная гормоносекретирующая опухоль пищеварительного органа:

- Инсулинома — злокачественная структура, образующаяся в клетках, продуцирующих инсулин. Данные новообразования имеют неагрессивный характер и редко прорастают в другие органы. Очень часто такая форма рака поджелудочной железы развивается в сопровождении гипогликемии (понижения в крови уровня глюкозы).

- Гастринома — раковое новообразование, поражающее клетки, вырабатывающие гастрин (гормон, способствующий образованию желудочного сока), из-за чего происходит повышение секреции соляной кислоты, и, как следствие, одновременно с онкологическим процессом развивается язва 12-перстной кишки.

- Глюкагонома – опухоль клеток, отвечающих за выработку глюкагона, помогающего поддерживать в крови постоянный уровень глюкозы. Заболеванием, которым всегда сопровождается эта онкология, является сахарный диабет.

Очень редко встречаются випома, развивающаяся из клеток, вырабатывающих вазоактивный кишечный пептид, повышение уровня которого провоцирует развитие гипогликемии и панкреатической диарреи, и соматостатинома, образующаяся в клеточных структурах, отвечающих за продуцирование гормона роста. Эндофитные типы онкоопухолей собраны в одну категорию, так как они по большинству критериев рассматриваются одинаково и предполагают применение сходных протоколов лечения.

Стоит знать! Развитие этих опухолей может происходить, как с понижением продуцирования гормонов (гипофункциональность), так и с повышением (гиперфункционалность). Опытный специалист уже при первичном осмотре способен по присутствующим клиническим признакам определить характер эндофитной онкоопухоли.

Классификация рака поджелудочной железы по стадиям

Ступенчатое стадирование при этой патологии применяется чаще всего. Оно основано на показателях системы TNM, то есть для уточнения стадии рака поджелудочной железы применяют такие критерии, как размеры первичного злокачественного очага, прорастание аномальных клеток в лимфоузлы и наличие метастаз в близлежащих или отдаленных органах.

Классификация рака поджелудочной железы по этой системе выделяет 5 стадий:

- 0 – опухолевая структура располагается исключительно в верхнем эпителиальном слое органа и не способна прорастать в глубже расположенные ткани, а также распространяться за пределы органа.

- I имеет 2 подстадии: A – размеры новообразования достигают 2 см, но оно находится только в паренхиме пищеварительного органа и не метастазирует, B – диаметр превышает 2 см, метастазы отсутствуют.

- II также состоит из двух подстадий: A — онкоопухоль проросла за пределы поджелудочной железы, но крупные кровеносные сосуды не задеты и метастатический процесс отсутствует, B – появляются поражения находящихся в непосредственной близости органов и регионарных лимфоузлов.

- III – достаточно крупная опухолевая структура проникает за пределы пищеварительного органа, поражает лимфатические узлы, кровеносные сосуды и нервные окончания. Процесс отдалённого метастазирования отсутствует.

- IV – опухоль приобретает вид единого гигантского конгломерата, в отдалённых внутренних органах и костных структурах появляются метастазы. Чаще всего рак поджелудочной железы систематизируют в клинической практике по системе стадирования. Именно она позволяет подобрать наиболее адекватный протокол лечения, увеличивающий шансы пациента на продление жизни.

Классификация CIS

Такая систематизация при опухолях, развивающихся в поджелудочной железе, применяется сравнительно редко и показывает, по какому принципу произошло развитие рака поджелудочной железы:

- Первичный рак. Опухолевая структура зародилась непосредственно в клетках пищеварительного органа, без участия имеющихся в ней злокачественных новообразований.

- Вторичный рак. Является следствием прорастания аномальных структур из других внутренних органов, чаще всего печени или желудка. Метастатический рак поджелудочной железы диагностируется в несколько раз чаще первичного.

Когда специалисты выявляют опухоль поджелудочной железы, они стараются использовать все возможные при этом заболевании виды систематизаций, что позволяет подобрать наиболее адекватный протокол лечения благодаря точному определению характера развивающегося в поджелудочной железе новообразования.

Информативное видео

Будьте здоровы!

Источник

Рак поджелудочной железы. Аденокарцинома поджелудочной железы.Аденомы (простая и панилярная цистаденомы). Кистозная опухоль чаще многокамерная, с кистами от 0,5 до 5—6 см в диаметре. Содержимое кист прозрачное желеобразное, а в случаях нагноения гноевидное. Локализуется чаще в хвосте поджелудочной железы в виде четко отграниченного, инкапсулированного опухолевою узла до 15 см в диаметре. Цистаденому следует отличать от врожденного поликистоза железы, для которого характерно наличие кистозпых образований но всем длиннику органа с резкой атрофией других отделов паренхимы. Кисты выстланы цилиндрическим или уплощенным эпителием, расположенным в один ряд. В редких случаях отмечается пролиферация клеток эпителия и образование папиллярных разрастаний. Строма фиброзная. В капсуле можно обнаружить отдельные группы ацинусов и островки Лангерганса. Возможна малигнизация. Рак поджелудочной железы в 90% обнаруживается у лиц старше 40 лет, в 1,5 раза чаще у мужчин. Головка поджелудочной железы поражается в 63,8%, тело в 23,1%, хвост в 7,2%. Остальные 5,9% приходятся на сочетанные поражения тех или иных отделов органа. При этом чаще речь идет о поражении тела и хвоста железы. Макроскопически опухоль имеет вид плотного узла неправильной формы, без четких границ, чаще волокнистого вида, белесовато-серого цвета. Размеры опухоли могут достигать 10 см в диаметре. Нередко в центре опухоли можно обнаружить очаги распада с формированием полостей неправильной формы. Подразделение опухолей на узловую форму, которая чаще наблюдается в головке, и диффузно-инфильтративную, чаще описываемую в теле и хвосте органа, является условным, так как при изучении гастотопограмм в обоих случаях отмечается выраженный инфильтративный рост опухоли.

Поджелудочную железу желательно изучать на гистотопографических срезах, что позволяет более точно установить топографию опухоли, степень инвазии опухолевыми клетками соседних органов, а также детальнее оценить ее гистологическое строение. В поджелудочной железе, как ни в каком другом органе, выражено несоответствие между структурной и клеточной дифференцировкой раковой опухоли, т. е. способностью к формированию железистых сгруктур и степенью дифференцировки выстилающих их клеток. Это обстоятельство усложняет выделение гистологических типов рака. Основной гистологической формой рака поджелудочной железы является светлоклеточная аденокарцинома с разной степенью тканевой и клеточной дифференцировки, выраженности и развития cтромы. Ниже приводятся наиболее часго встречающиеся формы аденокарциномы. Плоскоклеточный рак в чистом виде встречается в 3,1%. Чаще он является компонентом злокачественных низкодифференцированных форм инкреторных гранулоцитом. Современное развитие методов морфологического исследования с применением электронной микроскопии, цитохимии и иммуноморфологии позволило расширить предсгавления о строении эндокринного аппарата поджелудочной железы. Оказалось, что только часть эндокринных клеток органа сконцентрирована в специализированные структуры панкреатические островки или островки Лангерганса. Часть же клеток входит в состав эпителия протоков. Их содержание в поджелудочной железе человека незначительно, и представлены они, как правило, аргирофильными клетками. Feyerter приписывает «протоковому органу» паракринную функцию Особое место отводится также ацино-островковым клеткам, которые сочетают структурные и функциональные черты как эндокринных, так и экзокринных клеток. Клеточный состав панкреатических островков представлен 3 основными типами клеток. — альфа-клетки—расположены по периферии островка, выделяют гормон глюкагон. под действием которого из гликогена образуются простые сахара, вследствие чего в периферической крови возрастает содержание глюкозы. — бета-клетки—располагаются в центре островка, выделяют гормон инсулин, который превращает глюкозу, поступающую в печень и мышечную ткань, в гликоген. — дельта-клетки—немногочисленны, расположены по периферии островка, вырабатывают соматостатин. Он обладает ингибирующим действием на процессы выделения глюкагона и инсулина альфа- и бета-клетками, а также тормозит синтез ферментов ацинозными клетками поджелудочной железы. Помимо этого, в островках описаны Д 1 клетки, продуцирующие гормональный полипептидный фактор, известный под названием вазоактивный интестинальный полипептид (ВИГТ), Д 2 клетки, вырабатывающие панкреатический полипептидный гормон (ПП) Часть авторов выделяет в составе островков недифференцированные клетки (С-клетки). Альфа- и бета-клетки иногда свободно лежат вблизи мелких выводных протоков, а также между клетками ацинусов. Функциональное значение расположенных таким образом клеток неясно Наряду с описанными в эпителии протоков поджелудочной железы обнаружены клетки, вырабатывающие полипептидные гормоны, а также биогенные амины. К ним относятся Ес-клетки, вырабатывающие серотонин и мелатонин. Последний обладает широким спектром метаболических и гомеостатических свойств. Наиболее важными физиологическими действиями мелатонина являются: усиление обменных процессов, влияние на пигментный обмен, регуляция суточных и сезонных биологических ритмов, антигонадотролные эффекты, седативное и галлюциногенное действие на ЦНС, ингибирующее действие на процессы пролиферации и деления клеток Среди клеток эпителия протоков выявлены также клетки, продуцирующие гастрин (G-клетки). — Также рекомендуем «Островки поджелудочной железы. Эндокринный аппарат поджелудочной железы.» Оглавление темы «Опухоли поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря.»: |

Источник