Хвостатая доля поджелудочной железы

Поджелудочная железа(pancreas) — вторая по величине железа пищеварительной системы. Ее масса составляет 60-100 г, длина 15- 22 см. Железа имеет серовато-красный цвет, дольчатое строение, расположена забрюшинно, простирается в поперечном направлении от двенадцатиперстной кишки до селезенки. Широкая головка поджелудочной железы (caput pancreatis) располагается внутри подковы, образованной двенадцатиперстной кишкой, и переходит в тело, пересекающее поперек I поясничный позвонок и заканчивающееся суженным хвостом у ворот селезенки. Железа покрыта тонкой соединительнотканной капсулой Поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка, вид сзади. Часть стенки двенадцатиперстной кишки и конечная часть общего желчного протока вскрыты: 1 — тело поджелудочной железы; 2 — селезеночная вена; 3 — воротная вена; 4 — общий печеночный проток; 5 — пузырный проток; 6 — шейка желчного пузыря; 7 — общий желчный проток; 8 — тело желчного пузыря; 9 — дно желчного пузыря; 10 — двенадцатиперстная кишка; 11 — сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы (сфинктер ампулы, сфиктер Одди); 12 — брюшина; 13 — проток поджелудочной железы и его сфинктер; 14 — сфиктер общего желчного протока; 15 — головка поджелудочной железы; 16 — верхняя брыжеечная артерия; 17 — верхняя брыжеечная вена; 18 — хвост поджелудочной железы

Поджелудочная железа состоит по существу из двух желез: экзокринной и эндокринной. Экзокринная часть железы вырабатывает в течение суток 500-700 мл панкреатического сока. Панкреатический сок содержит протеолитические ферменты трипсин и химотрипсин и амилоли- тические ферменты: амилазу, гликозидазу, галактозидазу, липолитическую субстанцию — липазу и др., участвующие в переваривании белков, жиров и углеводов. Эндокринная часть поджелудочной железы продуцирует гормоны, регулирующие углеводный и жировой обмен (инсулин, глюкагон, соматостатин и др.). Экзокринная часть поджелудочной железыпредставляет собой сложную альвеолярно-трубчатую железу, разделенную на дольки очень тонкими соединительнотканными междольковыми перегородками, отходящими от капсулы. Дольки состоят из плотно прилегающих друг к другу ацинусов размерами 100-150 мкм, образованных одним слоем крупных клеток — ациноцитов пирамидальной формы числом 10-12. Эти клетки тесно соприкасаются друг с другом и лежат на базальной мембране. Круглое ядро, содержащее крупное ядрышко, залегает в базальной части клетки. В центре ацинуса виден узкий просвет. Цитоплазма вокруг ядра базофильна. В апикальной части клетки находится большое количество гранул зимогена, каждая имеет размеры до 80 нм. Клетки содержат элементы зернистой эндоплазматической сети с высоким содержанием рибосомной РНК и свободные рибосомы. Хорошо развитый комплекс Гольджи расположен над ядром. В клетках много митохондрий. Межклеточные контакты сходны с контактами эпителиоцитов кишечных ворсинок.

Строение ацинуса поджелудочной железы: 1 — вставочный отдел; 2 — центроацинозные клетки вставочных отделов; 3 — секреторные грану- лы в апикальной части клетки; 4 — ацинозные клетки; 5 — гемокапилляр; 6 — просвет ацинуса; 7 — нервное волокно; 8 — вставочный проток Ацинус вместе со вставочным протоком является структурно-функциональной единицей экзокринной части поджелудочной железы. Секрет поступает в просвет ацинуса через апикальную поверхность клетки (мерокриновая секреция). В центре ацинуса располагаются типичные для поджелудочной железы центроацинозные эпителиоциты, которые образуют стенку выводящего секрет вставочного протока. Уплощенные центроацинозные клетки имеют неправильную форму, овальное ядро и небольшое количество органелл. Ацинусы густо оплетены кровеносными капиллярами и безмиелиновыми нервными волокнами. Клетки вставочных отделов выводных протоков секретируют ионы бикарбоната, которые примешиваются к секрету ацинуса. Эти же клетки пропускают в просвет воду. Кроме того, в выстилке вставочных протоков находятся камбиальные элементы, способные дифференцироваться в клетки ацинуса.

Из вставочных протоков секрет поступает во внутридольковые протоки, образованные однослойным кубическим эпителием, лежащим на базальной мембране. Окруженные рыхлой соединительной тканью внутридольковые протоки впадают в междольковые, которые проходят в соединительнотканных перегородках. Междольковые протоки впадают вглавный (вирсунгов) проток поджелудочной железы (ductus pancredticus). Этот проток начинается в области хвоста поджелудочной железы, проходит через тело и головку слева направо и, соединившись с общим желчным протоком, впадает в просвет нисходящей части двенадцатиперстной кишки на вершине ее большого сосочка. В конечном отделе протока имеется сфинктер протока поджелудочной железы (m. sphincter ductus pancreaticae). В головке железы формируется добавочный проток поджелудочной железы (ductus pancreaticus accessorius),открывающийся в просвет двенадцатиперстной кишки на ее малом сосочке. Иногда оба протока анастомозируют между собой. Стенки протоков выстланы цилиндрическим эпителием, в эпителии главного протока имеются также бокаловидные гландулоциты. Секреция ациноцитов находится под контролем блуждающих нервов и стимулируется гормоном холецистокинином. Секретин влияет на центроацинозные клетки и эпителиоциты, выстилающие стенки внутридольковых протоков, тем самым стимулирует секрецию большого количества жидкого панкреатического сока с малым количеством ферментов и большим — бикарбонатов. Однако влияние холецистокинина наиболее эффективно при одновременном действии секретина и нормальном функционировании блуждающих нервов. Эндокринная часть поджелудочной железыобразована группами клеток — панкреатическими островками (Лангерганса) (insulae pancredticae), которые в виде округлых, неправильной формы образований диаметром 0,1-0,3 мм располагаются в толще железистых долек. Число панкреатических островков у взрослого человека колеблется от 200 000 до 1 800 000. Кровоснабжение поджелудочной железы. Поджелудочная железа кровоснабжается передней и задней верхними поджелудочно-двенадцатиперстными артериями (из желудочно-двенадцатиперстной артерии), нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерией (из верхней брыжеечной артерии) и поджелудочными ветвями (из селезеночной артерии). Ветви этих артерий анастомозируют между собой в ткани поджелудочной железы и разветвляются в междольковой и внутридольковой соединительной ткани вплоть до капилляров, густо оплетающих ацинусы и клетки панкреатических островков. Капилляры собираются в венулы, которые вливаются в вены, прилежащие к артериям. Поджелудочные вены впадают в селезеночную вену, которая прилежит к верхнему краю задней поверхности поджелудочной железы, в верхнюю брыжеечную вену и в другие притоки воротной вены (нижнюю брыжеечную, левую желудочную). Лимфатические капиллярывливаются в лимфатические сосуды, которые впадают в поджелудочные, поджелудочно-двенадцатиперстные, привратниковые и поясничные лимфатические узлы. Поджелудочная железа иннервируетсяветвями блуждающих нервов (в основном правого) и симпатическими нервами из чревного сплетения. Симпатические нервные волокна (сосудодвигательные) следуют по ходу сосудов. В интрамуральных ганглиях залегают холинергические и пектодергические нейроны, аксоны которых иннервируют ацинозные и островковые клетки. Возрастные особенности поджелудочной железы. Поджелудочная железа новорожденного очень мала, имеет массу около 2-3 г. К 3-4 мес жизни масса железы увеличивается вдвое, к 3 годам она достигает 20 г, а в 10-12 лет равна 30 г. Поджелудочная железа новорожденного относительно подвижна. К 5-6 годам железа принимает вид, характерный для железы взрослого человека. У новорожденных и детей раннего воз- раста железа отличается очень обильным кровоснабжением, а также большим абсолютным и относительным количеством панкреатических островков. Так, в 6 мес их около 120 000, а у взрослого около 800 000 при массе железы, равной 70-100 г.

Брюшина Брюшина(peritoneum) является серозной оболочкой, выстилающей брюшную полость и покрывающую внутренние органы, расположенные в этой полости . Брюшина, которая выстилает стенки брюшной полости, получила название париетальной брюшины (peritoneum parietale). Брюшина, которая покрывает органы, называется висцеральной брюшиной (peritoneum viscerale). Общая поверхность всей брюшины у взрослого человека занимает площадь, в среднем, 1,75 м2. Ограничивая замкнутую брюшинную полость (cavitas peritonealis), брюшина представляет собой непрерывный листок, переходящий со стенок брюшной полости на органы и с органов на ее стенки. У женщин брюшинная полость сообщается с внешней средой через брюшные отверстия маточных труб, полость матки и влагалище. Отношение брюшины к внутренним органам не одинаково. Одни органы покрыты брюшиной только с одной стороны (поджелудочная железа, большая часть двенадцатиперстной кишки, почки, надпочечники), эти органы лежат вне брюшины, забрюшинно (ретроили экстраперитонеально). Другие органы покрыты брюшиной только с трех сторон и расположены мезоперитонеально (восходящая и нисходящая ободочная кишки). Некоторые органы покрыты брюшиной со всех сторон и занимают внутрибрюшинное (интраперитонеальное) положение (желудок, тонкая кишка, поперечная ободочная и сигмовидная ободочная кишки, селезенка, печень). При переходе на некоторые внутрибрюшинно лежащие органы брюшина образует связки и удвоения (дупликатуры) брюшины — брыжейки

Брюшная полость и органы, расположенные в брюшной полости. Горизонтальный (поперечный) распил толовища между телами II и III поясничных позвонков: 1 — забрюшинное пространство; 2 — почка; 3 — нисходящая ободочная кишка; 4 — брюшинная полость; 5 — париетальная брюшина; 6 — прямая мышца живота; 7 — брыжейка тонкой кишки; 8 — тонкая кишка; 9 — висцеральная брюшина; 10 — аорта; 11 — нижняя полая вена; 12 — двенадцатиперстная кишка; 13 — поясничная мышца

На задней стенке брюшной полости брюшина покрывает органы, лежащие забрюшинно, а также переходит на органы, расположенные мезоперитонеально и интраперитонеально. На границе верхнего и нижнего отделов брюшной полости в поперечном направлении располагается брыжейка поперечной ободочной кишки (mesocolon transversum), образованная двумя листками брюшины, идущими от задней стенки брюшной полости к поперечной ободочной кишке. Ниже брыжейки поперечной ободочной кишки от задней брюшной стенки отходит брыжейка тонкой кишки (mesenterium). Корень брыжейки тонкой кишки (radix mesenterii) расположен косо, сверху вниз и слева направо, от тела II поясничного позвонка до уровня правого крестцово- подвздошного сустава. Противоположный корню край брыжейки подходит к тонкой кишке и окутывает ее со всех сторон (интраперитонеальное положение кишки). Между двумя листками этой брыжейки проходят направляющиеся к тонкой кишке верхняя брыжеечная артерия с ее ветвями и нервы, а также выходящие из стенок кишки вены и лимфатические сосуды. Там же располагаются верхние брыжеечные лимфатические узлы.

В верхнем этаже брюшинной полости, выше поперечной ободочной кишки и ее брыжейки, брюшина переходит от нижней поверхности диафрагмы на диафрагмальную поверхность печени, образуя связки печени: серповидную, венечную, правую и левую треугольные связки. Обогнув острый край печени спереди и заднюю часть печени, брюшина от ворот печени двумя листками направляется к малой кривизне желудка и верхней части двенадцатиперстной кишки. Таким образом, между воротами печени вверху и малой кривизной желудка и верхней частью двенадцатиперстной кишки внизу образуется дупликатура брюшины, получившая название малого сальника (omentum minus). Левая часть малого сальникапредставляет печеночно-желудочную связку (lig. hepatogastricum), а правая — печеночно-двенадцатиперстную связку (lig. hepatoduodenale).

Подойдя к малой кривизне желудка, два листка брюшины печеночно-желудочной связки расходятся и покрывают заднюю и переднюю поверхности желудка. У большой кривизны желудка эти два листка брюшины сходятся и идут вниз впереди поперечной ободочной кишки и тонкой кишки, затем круто изгибаются кзади и поднимаются кверху. Выше брыжейки поперечной ободочной кишки эти листки переходят в париетальную брюшину, покрывающую заднюю брюшную стенку. Длинная складка брюшины, свисающая в виде фартука впереди поперечной ободочной кишки и петель тонкой кишки и образованная четырьмя листками брюшины, получила название большого сальника (omentum majus).

Ход брюшины у мужчин. Разрез туловища в срединно-сагиттальной плоскости. Схема. 1 — диафрагма, 2 — венечная связка, 3 — печень, 4 — печеночно-желудочная связка, 5 — зонд введен в сальниковое отверстие, 6 — поджелудочная железа, 7 — забрюшинное пространство, 8 — двенадцатиперстная кишка, 9 — корень брыжейки тонкой кишки, 10 — тощая кишка, 11 — мыс, 12 — прямая кишка, 13 — прямокишечно-мочепузырное углубление, 14 — задний проход, 15 — яичко, 16 — серозная оболочка яичка, 17 — мочеиспускательный канал, 18 — простата, 19 — лобковый симфиз, 20 — мочевой пузырь, 21 — позадилобковое пространство, 22 — подвздошная кишка, 23 — большой сальник, 24 — поперечная ободочная кишка, 25 — брыжейка поперечной ободочной кишки, 26 — брюшинная полость, 27 — сальниковая сумка, 28 — желудок, 29 плевральная полость, 30 — легкое.

Ход брюшины у женщин. Разрез туловища в срединно-сагиттальной плоскости. Схема. 1 — диафрагма, 2 — венечная связка, 3 — венечно-желудочная связка, 4 — зонд введен в сальниковое отверстие, 5 — поджелудочная железа, 6 — забрюшинное пространство, 7 — двенадцатиперстная кишка, 8 — корень брыжейки тонкой кишки, 9 — тощая кишка, 10 — мыс, 11 — тело матки, 12 — полость матки, 13 — шейка матки, 14 — прямокишечно-маточное углубление, 15 — прямая кишка, 16 — задний проход, 17 — влагалище, 18 — отверстие влагалища, 19 — большая половая губа, 20 — женская уретра, 21 — лобковый симфиз, 22 — мочевой пузырь, 23 — позадилобковое пространство, 24 — мочепузырноматочное углубление, 25 — подвздошная кишка, 26 — париетальная брюшина, 27 — большой сальник, 28 — брюшинная полость, 29 — поперечная ободочная кишка, 30 — брыжейка поперечной ободочной кишки, 31 — сальниковая сумка, 32 — желудок, 33 — печень, 34 — плевральная полость, 35 — легкое.

Часть большого сальник (передняя пластинка), натянутая между большой кривизной желудка и поперечной ободочной кишкой, получила название желудочно-ободочной связки (lig. gastrocolicum). Два листка брюшины, идущие от большой кривизны желудка влево к воротам селезенки, образуют желудочно-селезеночную связку [lig. gastrosplenicum (gastrolienale)]. Листки брюшины, идущие от кардиальной части желудка к диафрагме, образуют желудочно-диафрагмальную связку (lig. gastrophrenicum).

Выше брыжейки поперечной ободочной кишки различают три отграниченные друг от друга сумки: печеночную, преджелудочную и сальниковую. Печеночная сумка находится в правом подреберье, вправо от серповидной связки печени. В этой сумке расположена правая доля печени. Преджелудочная сумка располагается во фронтальной плоскости, влево от серповидной связки печени и кпереди от желудка. В преджелудочной сумке находятся левая доля печени и селезенка. Сальниковая сумка (bursa omentalis) расположена во фронтальной плоскости позади желудка и малого сальника. Эта сумка ограничена вверху хвостатой долей печени, внизу — задней пластинкой большого сальника, сросшейся с брыжейкой поперечной ободочной кишки, спереди — задней поверхностью желудка, малого сальника и желудочно-ободочной связкой, а сзади — листком брюшины, покрывающим на задней стенке брюшной полости аорту, нижнюю полую вену, верхний полюс левой почки, левый надпочечник и поджелудочную железу. Сальниковая сумка посредством сальникового отверстия сообщается с печеночной сумкой.

Ниже поперечной ободочной кишки и ее брыжейки между правой латеральной стенкой брюшной полости с латеральной стороны, слепой и восходящей ободочной кишкой — с медиальной находится узкая щель, получившая название правой околоободочной борозды (sulcus paracolicus dexter), которую также называют правым боковым каналом. Левая околоободочная борозда (sulcus paracolicus sinister), или левый боковой канал, находится между левой стенкой брюшной полости слева, нисходящей ободочной и сигмовидной ободочной кишкой справа.

Средняя часть брюшинной полости, ограниченная справа, сверху и слева ободочной кишкой, делится брыжейкой тонкой кишки на две обширные ямки — правый и левый брыжеечные синусы.

В полости малого таза брюшина покрывает верхний и (частично) средний отделы прямой кишки и органы мочеполового аппарата. У мужчин брюшина с передней поверхности прямой кишки переходит на мочевой пузырь, затем продолжается в париетальную брюшину передней брюшной стенки. Между мочевым пузырем и прямой кишкой образуется прямокишечно-пузырное углубление (excavatio rectovesicalis). У женщин брюшина с передней поверхности прямой кишки переходит на заднюю стенку верхней части влагалища, на матку и на мочевой пузырь. Между маткой и прямой кишкой у женщин образуется прямокишечно-маточное углубление (excavatiorectouterina). Между маткой и мочевым пузырем образуетсяпузырно-маточное углубление (excavatio vesicouterina).

Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 3415; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9378 — | 7426 — или читать все…

Читайте также:

Источник

Поджелудочная железа, как важный орган нашего организма, должна быть известна читателям хотя бы тем, что она родительница инсулина. Такой термин знаком почти каждому человеку. Второй ее незаменимой функцией является панкреатический сок, участвующий в пищеварении.

Каждый орган имеет свое строение и части. Хвост поджелудочной железы ее часть строения. Он плавно переходит в тело и завершается головкой. Когда поджелудочная железа выходит со строя, то организм начинает лихорадить. Нужна диагностика и срочное ее лечение. Недуг поражает любую часть и имеет разные виды этих поражений.

Место локализации поджелудочной железы

Поджелудочная железа располагается в брюшине, рядом с другими органами пищеварения. Непосредственно она занимает место под желудком. У взрослого человека длина органа 20–22 см, а ширина варьирует 2–4 см. Хвост органа самый узкий, имеет ширину от 2 до 3 см. В его очаге начинается проток длиной 15 см, для вывода выработанных ферментов, переходящий в тело и охватывая головку.

Индивидуальность строения тела конкретного человека создает отличия в расположении железы у гиперстеников, нормостеников, астеников. Располагаясь практически горизонтально, поджелудочная железа хвостом упирается в левое подреберье, а головкой в правое. Тело органа находится выше пупка живота.

Патологии частей органа различаются, поэтому важно их диагностировать. Поскольку он прикрыт другими органами ЖКТ, то изменение его структуры, т. е. увеличение, невозможно пальпацией.

Самая простая и дающая основную информацию о патологии это диагностика УЗИ, и более расширенная аналитика у МРТ. Это дает возможность определить размеры органа, неровности краев, присутствие образований, воспалительных очагов, которые располагаются в любой части, влекущее увеличение хвоста, патологию головок и тела.

Проявление недуга железы

Причины, создающие благоприятные условия для развития недуга, имеют субъективный и объективный вид. Причины объективного характера выражается в генной наследственности, аномалии органа от рождения, сопутствующих патологиях органов ЖКТ. Субъективный характер в нашем образе жизни:

- обильная жирная пища, сопровождающаяся переедание;

- неконтролируемый прием спиртного и курение;

- вечерняя трамбовка желудка, и дневные перекусы, несбалансированное питание;

- таблетки, принимаемые без особой надобности и назначенные себе самим, т. е. беспорядочное их употребление;

- стрессы, бессонницы, малоподвижный образ жизни.

Причина омоложения заболевания в качестве пищи, насыщенной вредоносными добавками: красителями, стабилизаторами и прочим, но так любимой молодежью:

- газировка;

- чипсы;

- сухарики;

- пиво.

В этих случаях самые реальные причины заболевания в развитии панкреатита.

Опасность недуга

Полученные снимки диагностики укажут на патологии частей железы. Для жизни больного человека опасно местное увеличение ее частей. Диагностируя патологию, врач должен фиксировать малейшие диффузии. Увеличение железы может являться подтверждением панкреатита, но нельзя исключать и формирование онкологии. Если увеличен хвост поджелудочной железы, то это часто сопутствует формированием раковых патологий. Панкреатит же имеет характерные признаки увеличения всего органа, а также повреждение его целостности и контура.

Симптоматика болезней

Индивидуальная переносимость, порог боли, у конкретных людей разная. Поэтому течение болезни тоже различное, зависящее от тяжести, осложнений, и места локализации.

Симптомы и лечение, по их определению невозможно, так как они похожи на другие симптомы патологий ЖКТ:

- Болевые ощущения, возникшие в левой части тела ,свидетельствуют о воспалении хвоста поджелудочной железы. Но еще болит под лопаткой, отдает в область сердца. Сильная боль может вызвать болевой шок и привести к летальному исходу.

- Все признаки типичного отравления организма, выражающиеся в тошноте, рвоте, расстройстве деятельности кишечник, могут быть свидетельством воспаления железы.

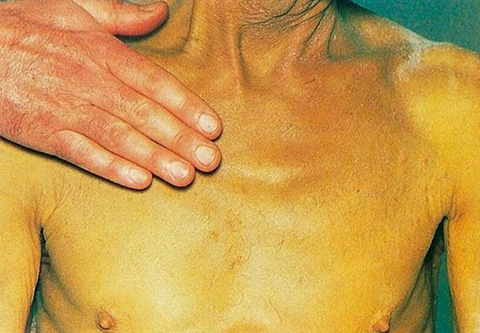

- Температура, посинение конечностей, желтушность кожного покрова.

В тяжелой ситуации пациент не дойдет в поликлинику, поэтому можно вызвать участкового врача на дом. Он все равно выпишет направление в стационар. Или можно, не теряя времени вызвать перевозку и отвезти больного в больницу.

Излечение недуга поджелудочной железы

Лечение может быть традиционным медицинским, но не исключает народные средства и домашнее лечение. Последние способы могут использоваться пациентами, давно имеющими заболевания поджелудочной железы. У них уже было предписание доктора. Часто сами знают, что они сделали в жизни не так, чем вызвали обострение болезни. В таких случаях:

- небольшое голодание;

- строга диета стола №5П;

- травяная терапия, направленная на снятие боли, тошноты, купирования приступа обострения.

Если человек по поводу болезни железы ни разу к доктору не обращался, то сидеть на домашней терапии чревато потерей жизни.

Первый раз недуг стартует острой формой и его можно навсегда излечить, если своевременно диагностировать и начать комплексное лечение:

- антибиотики;

- ферментные препараты;

- спазмолитики;

- анельгетики;

- антациды.

Все медикаментозные средства направлены на купирование приступа, сохранив ткани железы и восстановив поврежденные. Вероятность успешного завершения болезни в таком случае высокая. Но причина для беспокойства остается. Потому что, сорвав еще раз функционирование поджелудочной железы, процесс может принять хронический характер. Он тихо идет, разрушая орган, проявляясь только в острых приступах обострений.

Зная о хроническом заболевании, меняется тактика жизни. 2 раза в год надо проходить УЗИ и показывать результаты врачу. Доктор сможет контролировать динамику развития болезни, рекомендовать в случае необходимости дополнительные исследования. Это бывает в тех случаях, когда диффузные изменения впечатляют своими размерами. К примеру, воспаление головки поджелудочной, повлекшее ее увеличение, как собственно и хвоста, должно тут же обследоваться на предмет онкологии, это частый ее признак.

Вся онкология требует специального лечения. Кроме онкологии могут образовываться и другие патологии: кисты ложные и истинные, камни.В таких случаях применяется лечение хирургическим путем. Если хотите быть здоровыми, то всячески исключите их своего образа жизни разрушительные воздействия на важный орган.

Источник