К пищеварительным железам относятся поджелудочная

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçì ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè. Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà – ýòî òî, áåç ÷åãî íåâîçìîæåí îáìåí âåùåñòâ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà, à çíà÷èò, è ñàìà æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ îðãàíîâ:

— ðîòîâàÿ ïîëîñòü;

— ïèùåâîä;

— æåëóäîê;

— êèøå÷íèê;

— ïèùåâàðèòåëüíûå æåëåçû.

Ðîòîâàÿ ïîëîñòü – ýòî ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïèùè: ïèùà èçìåëü÷àåòñÿ ïóòåì ïåðåæåâûâàíèÿ, îáèëüíî ñìà÷èâàåòñÿ ñëþíîé è ïîäâåðãàåòñÿ ïåðâè÷íîìó ïåðåâàðèâàíèþ – ôåðìåíòû, ñîäåðæàùèåñÿ â ñëþíå, ðàñùåïëÿþò óãëåâîäû. Ïîñëå ýòîãî ïèùà ïðîãëàòûâàåòñÿ è ïðîõîäèò ÷åðåç ãëîòêó è ïèùåâîä â æåëóäîê.

Æåëóäîê – ýòî ìûøå÷íûé ìåøîê ñ îòíîñèòåëüíî òîëñòûìè ñòåíêàìè, óñòëàííûìè æåëåçèñòîé òêàíüþ. Æåëåçû æåëóäêà âûäåëÿþò æåëóäî÷íûé ñîê, êîòîðûé ñîäåðæèò ñðåäè ïðî÷åãî è ñîëÿíóþ êèñëîòó, ðàñùåïëÿþùóþ áåëêè. Ïîñëå æåëóäêà ïèùà ïðîõîäèò â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó, ãäå ïðîäîëæàþò ðàñùåïëÿòüñÿ áåëêè è óãëåâîäû, à òàêæå ïîä âîçäåéñòâèåì æåë÷è, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ÷åðåç ïðîòîêè èç æåë÷íîãî ïóçûðÿ, ðàñùåïëÿþòñÿ æèðû.

òîíêîì êèøå÷íèêå ïèùà çàêàí÷èâàåò ïåðåâàðèâàòüñÿ è íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ âñàñûâàíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â êðîâü. Äàëåå îñòàòêè ïåðåâàðåííîé ïèùè ïðîõîäÿò â òîëñòûé êèøå÷íèê, ãäå ñêàïëèâàåòñÿ äî äàëüíåéøåãî âûâîäà èç îðãàíèçìà ÷åðåç ïðÿìóþ êèøêó è àíàëüíîå îòâåðñòèå.

Ïèùåâàðèòåëüíûå æåëåçû – ýòî æåëåçû, êîòîðûå âûðàáàòûâàþò ïèùåâàðèòåëüíûå ôåðìåíòû äëÿ ïåðåâàðèâàíèÿ ïèøè. Ê ïèùåâàðèòåëüíûì æåëåçàì îòíîñÿòñÿ:

- Ñëþííûå æåëåçû

- Æåëåçû ñëèçèñòîé æåëóäêà è êèøå÷íèêà

- Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

- Ïå÷åíü.

Âûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà ñîñòîèò íå òîëüêî èç ïî÷åê, êîòîðûå îòôèëüòðîâûâàþò è âûâîäÿò âðåäíûå âåùåñòâà è èçëèøêè âîäû èç îðãàíèçìà.  ýòîì ïðîöåññå òàêæå ó÷àñòâóþò ëåãêèå, êîòîðûå âûâîäÿò óãëåêèñëûé ãàç èç êðîâè íàðóæó, à òàêæå ïîòîâûå æåëåçû, êîòîðûå âìåñòå ñ ïîòîì âûâîäÿò øëàêè è ñîëè.

Èç ïî÷åê ìî÷à ñòåêàåò ïî ìî÷åòî÷íèêàì â ìî÷åâîé ïóçûðü, êîòîðûé ïðè íàïîëíåíèè îïîðîæíÿåòñÿ ÷åðåç ìî÷åâîé êàíàë (óðåòðó).

Ñèñòåìû æèâûõ îðãàíèçìîâ | |

| Íåðâíàÿ, ìî÷åïîëîâàÿ, äûõàòåëüíàÿ, îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ, äûõàòåëüíàÿ, êðîâåíîñíàÿ, çóáíàÿ, ïèùåâàðèòåëüíàÿ, âûäåëèòåëüíàÿ, ïîëîâàÿ ñèñòåìû ìëåêîïèòàþùèõ, ðûá, ÷åëîâåêà, ïòèö, çåìíîâîäíûõ | |

| Ñèñòåìû æèâûõ îðãàíèçìîâ | |

Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Ñòðîåíèå è ðàáîòà âñåõ ôóíêöèé æèâûõ îðãàíèçìîâ, ðàñòåíèé, ãðèáîâ, ìèêðîîðãàíèçìîâ — âñÿ áèîëîãèÿ | |

| Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà çåìíîâîäíûõ. | |

| Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ó çåìíîâîäíûõ îñòàëàñü ïðèáëèçèòåëüíî íà òîì æå óðîâíå ðàçâèòèÿ, êàê è ó ïðåäêîâ àìôèáèé | |

| Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà çåìíîâîäíûõ. | |

Источник

К пищеварительным железам относятся слюнные, железы желудка, печень и поджелудочная железа, железы кишечника.

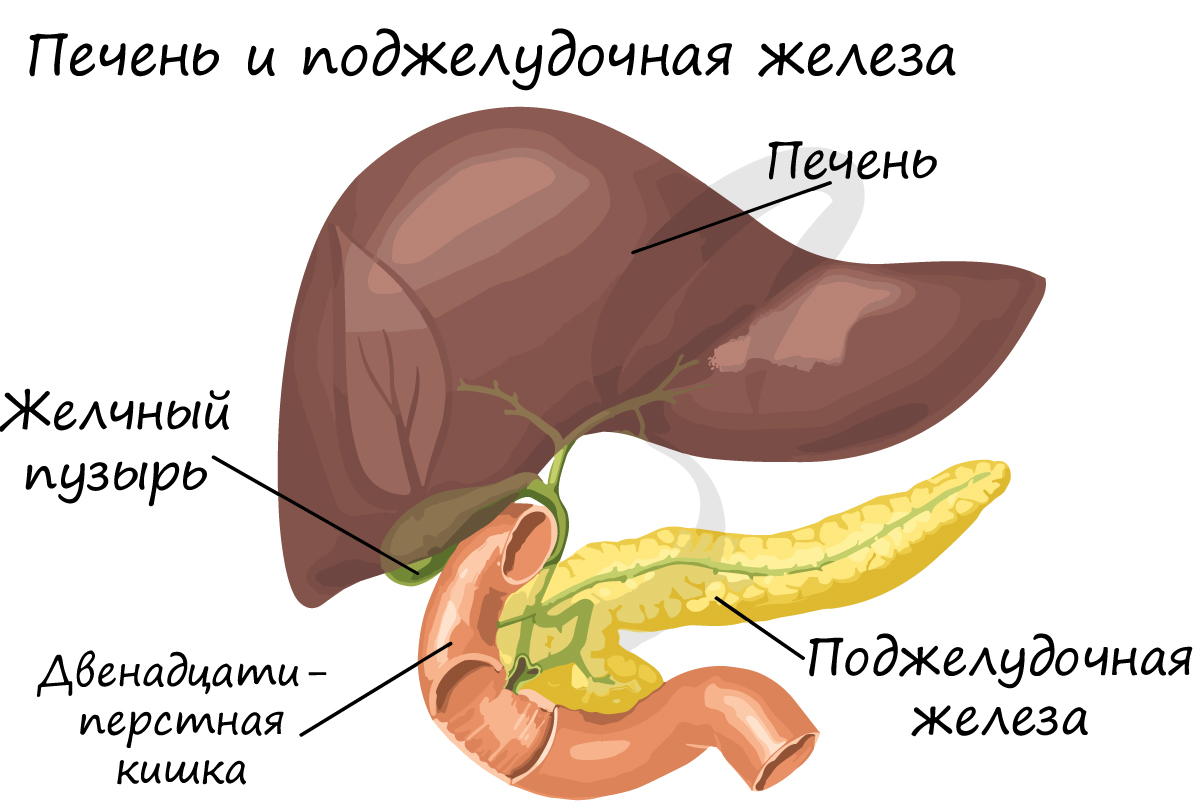

В этой статье мы изучим печень и поджелудочную железу, протоки которых открываются в двенадцатиперстную кишку

(начальный отдел тонкого кишечника).

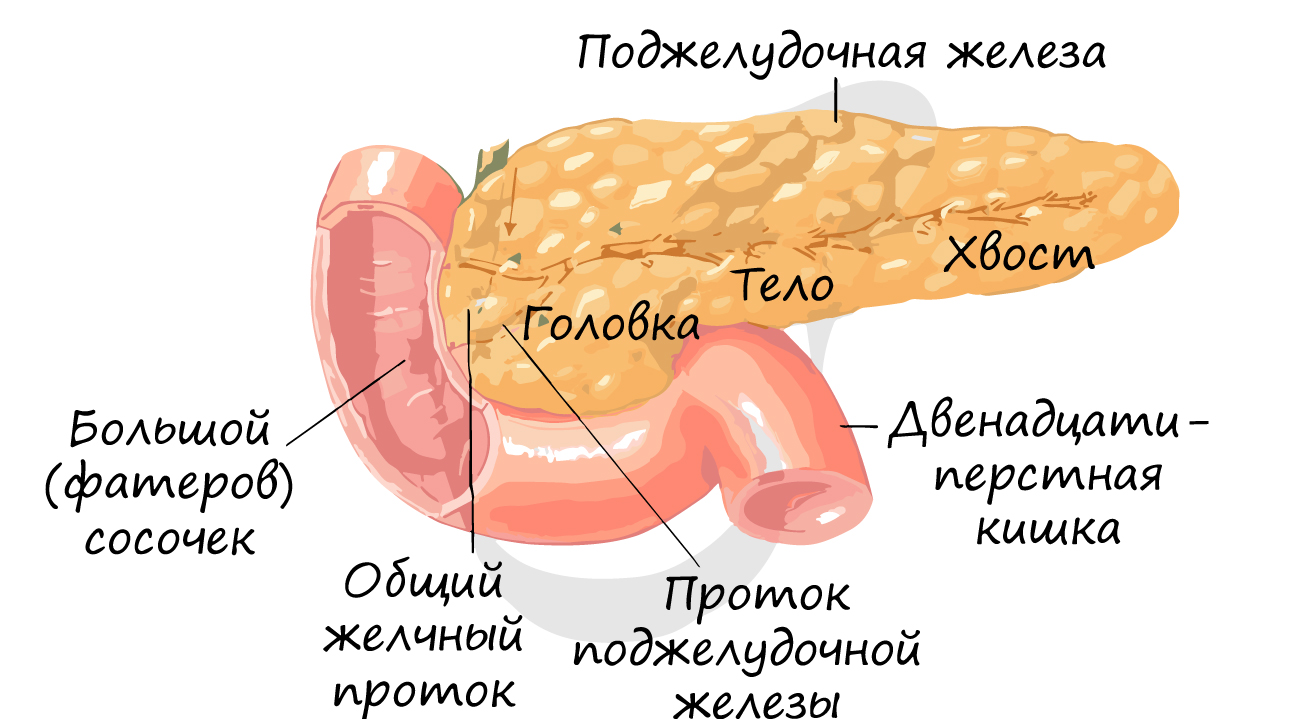

Поджелудочная железа

Это железа смешанной секреции, часть ее клеток выделяет гормоны инсулин и глюкагон в кровь. Об эндокринной части мы

поговорим в соответствующем разделе, а сейчас займемся изучением экзокринной части поджелудочной железы, которая

секретирует пищеварительный сок, имеющий слабощелочную среду (pH = 9).

Анатомически в поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост. Название «поджелудочная» обусловлена тем, что данная

железа лежит позади желудка. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчным протоком, идущим от печени и желчного

пузыря, и открывается в двенадцатиперстную кишку большим сосочком (фатеровым).

Сок поджелудочный железы, или панкреатический сок (от лат. pancreas — поджелудочная железа) содержит пищеварительные ферменты на

все виды пищевых веществ: белки, жиры и углеводы. Ферменты поджелудочной железы:

- На углеводы — мальтаза, сахараза, лактаза

- На белки — трипсин, химотрипсин

- На жиры — липаза

- На нуклеиновые кислоты — нуклеаза

Расщепление углеводов идет до мономера глюкозы, который всасывается в кровь.

Расщепление белков идет до аминокислот, которые всасываются в кровь.

Липаза расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты, которые всасываются в лимфу.

Нуклеаза расщепляют нуклеиновые кислоты.

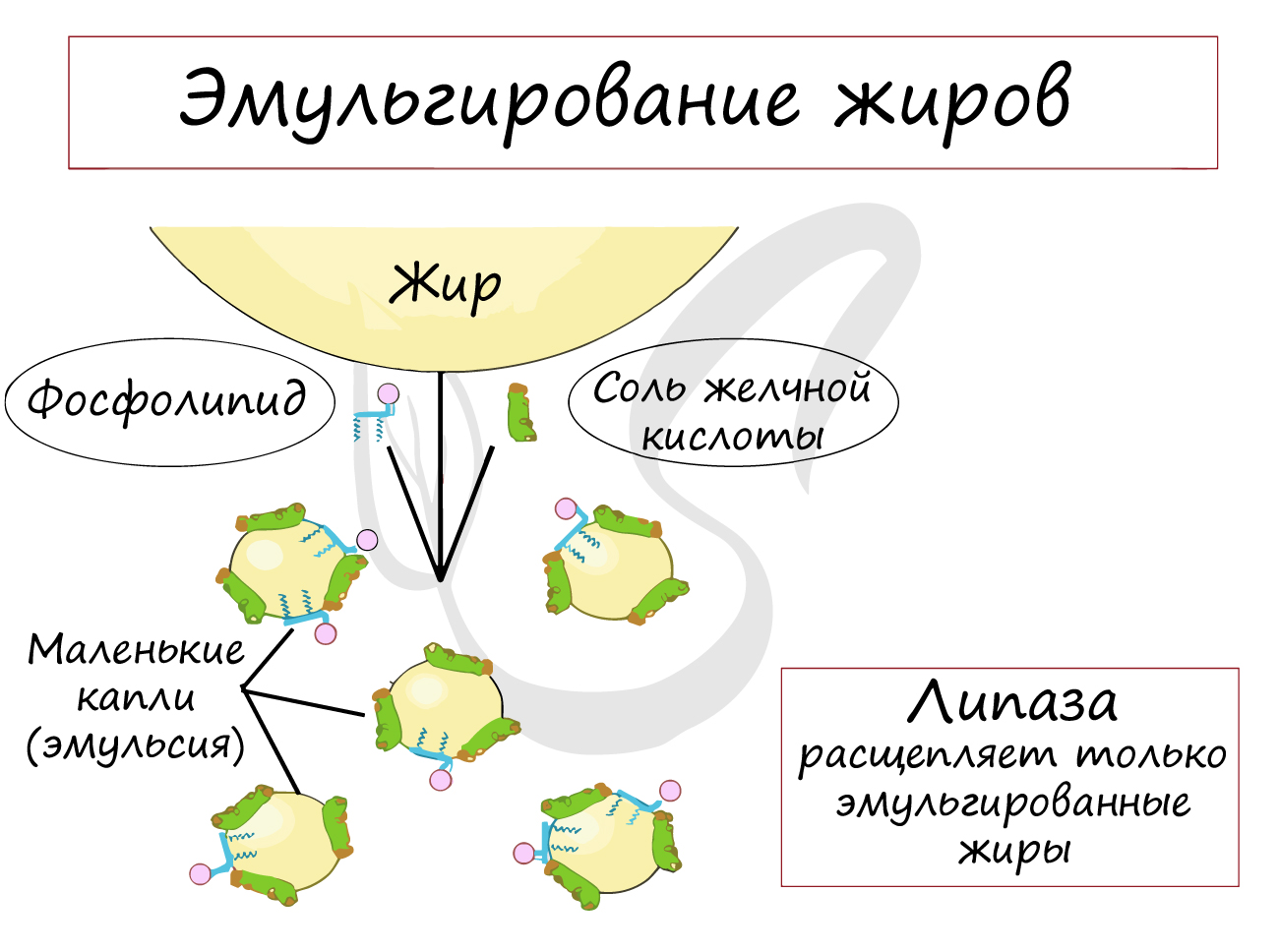

Важно отметить, что воздействие липазы на жиры возможно только после их предварительного эмульгирования желчью

печени. Таким образом, ферменты поджелудочной железы и печень работают в тесной взаимосвязи.

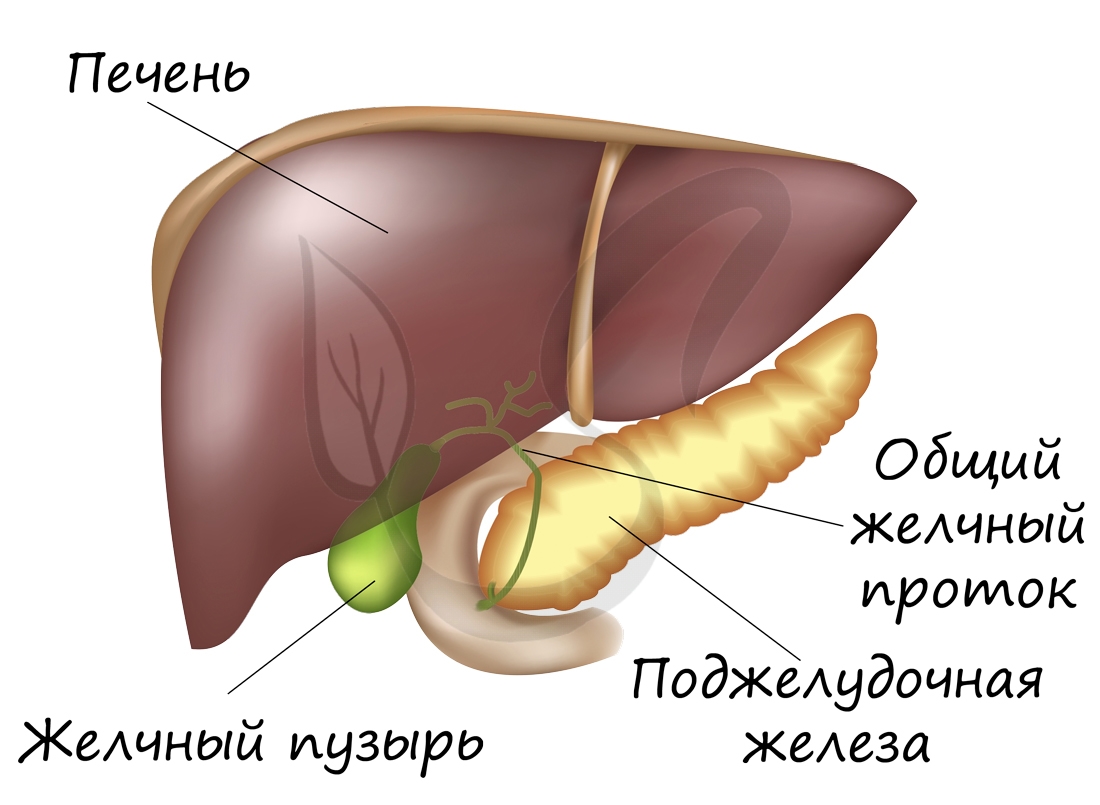

Печень

Является самой крупной железой человека, расположена под диафрагмой, в правом подреберье. Желчный пузырь прилежит к печени и служит

для накопления секрета печени — желчи. Обращаю ваше особое внимание: желчь вырабатывается только печенью, в желчном пузыре происходит

лишь ее накопление.

Если химус отсутствует в кишке, то желчь направляется в желчный пузырь и депонируется там. В случае если

химус находится в кишке, то желчь по протокам поступает в просвет кишки и эмульгирует жиры.

Что же это за загадочный процесс — эмульгирование? Жиры, поступившие в кишечник, напоминают гигантские жировые шары (как

капли растительного масла), к которым не могут подобраться ферменты. Желчь, синтезируемая в печени, разбивает эти гигантские капли на

маленькие, после чего липаза (фермент поджелудочной железы) может легко расщеплять жиры до глицерина и жирных кислот.

Желчь придает каловым массам характерный цвет из-за желчного пигмента — билирубина, образующегося при разрушении

эритроцитов (красные кровяные тельца). Функции печени не ограничиваются только лишь участием в процессе пищеварения, давайте

сведем воедино основные функции печени:

- Пищеварительная железа

- Участвует в обмене белков, жиров и углеводов

- Кроветворная — в эмбриональном периоде в печени появляются эритроциты

- Депо крови

- Барьерная

Печень секретирует желчь, которая эмульгирует жиры

В печени накапливается гликоген — запасное питательное вещество животных, образуется мочевина — конечный продукт белкового обмена (в дальнейшем выводится почками), происходит синтез холестерина (жировой обмен)

В состоянии покоя у человека циркулирует не вся кровь, часть ее находится в печени (депо крови), и эта часть оказывается изолированной от общего кровотока. При повышении потребности в кислороде кровь из депо устремляется в кровеносную систему

Венозная кровь с поступившими в кишечник веществами, в их числе и образовавшиеся в результате гниения белков токсичные вещества, поступает в печень, где очищается от ядовитых компонентов и лекарств. Кроме того, печень — барьер, через который не проходят микроорганизмы — инфекционные агенты

Заболевания

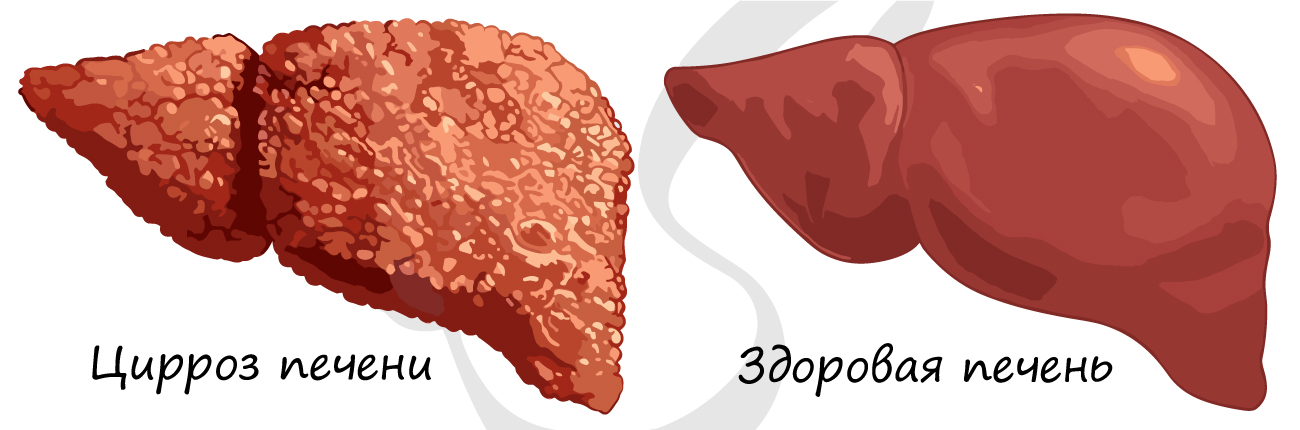

В результате злоупотребления алкоголем, дистрофических процессов нормальная ткань печени замещается соединительной. Такой процесс называется цирроз. Цирроз — хроническое необратимое заболевание печени. Протекает с сильными болями и мучениями, приводит к смерти в среднем через 2-4 года. Единственный способ вылечить пациента — трансплантация печени.

©Беллевич Юрий Сергеевич

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

▪Пищеварительные железы – это железы, которые вырабатывают пищеварительные ферменты для переваривания пиши.

—————————————

▪Пищеварительные железы (слюнные, железы желудка и кишечника, секреторные клетки печени и поджелудочной железы) выделяют пищеварительные соки, содержащие различные ферменты, которые поступают в полость рта, в желудок, тонкую и толстую кишки. Соки пищеварительных желез представляют собой жидкую смесь веществ, состоящую из воды, ферментов и слизи. Особенно большое значение имеют содержащиеся в пищеварительном соке ферменты. Все пищеварительные ферменты — биологические катализаторы. Они ускоряют расщепление белков до аминокислот, углеводов — до моносахаридов, жиров — до глицерина и жирных кислот. Ферменты обладают большой специфичностью. Каждый из них ускоряет расщепление только одного вещества и вырабатывается соответствующими клетками. Для их действия необходима определенная температура и среда. В слюне, образующейся в ротовой полости, содержатся ферменты амилаза и мальтаза. Под воздействием амилазы (в щелочной среде) начинается расщепление крахмала до дисахаридов. Желудочный сок имеет кислую реакцию, он содержит ферменты пепсин, хемозин, гастриксин (расщепляющие белки), липазу (расщепляющую эмульгированные жиры, например, жиры молока). В двенадцатиперстной кишке в процессе пищеварения участвуют ферменты, содержащиеся в соке поджелудочной железы (трипсин, хемотрипсин, липаза, амилаза и мальтаза). Сок поджелудочной железы имеет слабощелочную реакцию. Также ферменты содержатся в соке выделяемом железами двенадцатиперстной кишки. Среди этих ферментов — энтерокиназа, которая превращает неактивный фермент трип- синоген в трипсин. Кишечный сок, выделяемый в других отделах тонкого кишечника, содержит 22 фермента, в том числе пептидазу, энтерокиназу, нуклеазу (расщепляет нуклеиновые кислоты), липазу, амилазу, мальтазу и др.

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/96720614_e3599cdd56a11292e9325ae1a839d445_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/96720614_e3599cdd56a11292e9325ae1a839d445_120x120.jpg» data-big=»1″>

поджелудочная железа, печень и желчный пузырь

К пищеварительным железам относятся слюнные железы (выделяют слюну) , железы желудка (выделяют желудочный сок) , железы тонкой кишки (выделяют кишечный сок) , поджелудочная железа (выделяет поджелудочный сок) и печень (выделяет желчь).

К пищеварительным железам относятся слюнные железы (выделяют слюну) , железы желудка (выделяют желудочный сок) , железы тонкой кишки (выделяют кишечный сок) , поджелудочная железа (выделяет поджелудочный сок) и печень (выделяет желчь).

На уроке писали:

Слюные

Желудочная

Кишечные

Печень

Поджелудочная железа

Источник

Слюнные железы. В слизистой ротовой полости располагаются многочисленные мелкие слюнные железы: щечные, небные, язычные. В полость рта открываются выводные протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной, находящихся за пределами ротовой полости. Слюнные железы вырабатывают секрет – слюну. Выводной проток околоушной железы открывается возле второго большого коренного зуба верхней челюсти. Выводные протоки двух других желез открываются в диафрагме рта под кончиком языка.

Количество и состав слюны сильно зависит от свойств пищи: ее состава, консистенции, температуры и т.д.

Слюна обладает выраженными бактерицидными свойствами и ферментативной активностью.

Образование слюны осуществляется рефлекторно.

Поджелудочная железа – это крупная железа, обладающая внешней и внутренней секрецией. Она лежит за брюшиной, позади желудка. Длина поджелудочной железы 12-15 см, масса 60-100 г. У поджелудочной железы выделяют головку, тело и хвост. Железа имеет дольчатое строение.

Функции поджелудочной железы:

— внешняя секреция проявляется в выработке поджелудочного (панкреатического) сока, который через проток поджелудочной железыпоступает в просвет двенадцатиперстной кишки. Ферменты поджелудочного сока (протеазы, амилазы, липазы, нуклеазы) участвуют в переваривании пищи в тонком кишечнике.

— внутренняя секреция поджелудочной железы обусловлена выделением особыми железистыми клетками, носящих название островков Лангерганса, гормонов инсулина и глюкагона, которые регулируют углеводный обмен.

Печень – это самая крупная железа в организме человека, вес ее около 1,5кг. Печень расположена под диафрагмой в правом подреберье.

Верхняя поверхность печени выпуклая, нижняя имеет ряд вдавлений от брюшных органов. Печень имеет две доли: большую правую и меньшую левую. На нижней поверхности печени располагаются ворота печени. Это место вхождения в печень печеночной артерии, воротной вены печени, нервов и выхода печеночной вены, лимфатических сосудов, нервов, правого и левого печеночных протоков, сливающихся в общий печеночный проток, выносящий из печени желчь. Печеночные клетки – гепатоциты – секретируют желчь.

Функции печени:

— вырабатывает желчь,

— барьерная функция проявляется в обезвреживании ядовитых веществ,

— является депо запасных питательных веществ (в клетках печени синтезируется гликоген),

— участвует в обмене веществ,

— является местом разрушения эритроцитов, а во внутриутробном периоде является кроветворным органом,

— гормональная,

— выработка тепла для поддержания температуры тела.

К нижней поверхности печениприлегает желчный пузырь, который имеет грушевидную форму. Желчный пузырь является резервуаром желчи, емкость его достигает около 40-70 см3.

Проток желчного пузыря соединяется с общим печеночным протоком и образует общий желчный проток длиной около 7 см. В желчном пузыре накапливается желчь и по общему желчному протоку поступает в двенадцатиперстную кишку по мере надобности.

Дата публикования: 2014-12-30; Прочитано: 3883 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2019 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования

(0.001 с)…![]()

Источник

Пищеварительная система человека (лат. systema digestorium) осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Строение[править | править код]

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.)[1]. Условно выделяют три отдела пищеварительной системы. Передний отдел включает органы ротовой полости, глотку и пищевод. Здесь осуществляется,в основном, механическая переработка пищи. Средний отдел состоит из желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы, в этом отделе осуществляется преимущественно химическая обработка пищи, всасывание нутриентов и формирование каловых масс. Задний отдел представлен каудальной частью прямой кишки и обеспечивает выведение кала из организма.

Перемещение пищевой массы обеспечивают особые продвигающие движения пищеварительной трубки, которые называются перистальтикой (рис. 2.)

Желудочно-кишечный тракт[править | править код]

В среднем длина пищеварительного канала взрослого человека составляет 9—10 метров; в нём выделяются следующие отделы:

- Рот, или ротовая полость с зубами, языком и слюнными железами.

- Глотка.

- Пищевод.

- Желудок.

- Тонкая кишка.

- Толстая кишка.

Ротовая полость — телесное отверстие у животных и человека, через которое принимается пища и осуществляется дыхание. В ротовой полости расположены зубы и язык. Внешне рот может иметь различную форму. У человека он обрамлён губами. В ротовой полости происходит механическое измельчение и обработка пищи ферментами слюнных желез. Слюнные железы расщепляют белки находящиеся в пище, после чего еда попадает в желудок, где ферменты слюны теряют свои свойства, так как ферменты слюны могут действовать только в щелочной среде, а в желудке кислая среда.

Глотка — часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью — с другой. Представляет собой воронкообразный канал длиной 11—12 см, обращённый кверху широким концом и сплющенный в переднезаднем направлении. В глотке перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути. Во время глотания вход в гортань закрывает надгортанник, поэтому пища попадает не в дыхательные пути, а в пищевод.

Пищевод — часть пищеварительного тракта. Представляет собой сплющенную в переднезаднем направлении полую мышечную трубку, по которой пища из глотки поступает в желудок. Моторная функция пищевода обеспечивает быстрое продвижение проглоченного пищевого комка в желудок без перемешивания и толчков. Пищевод взрослого человека имеет длину 25—30 см. Координируются функции пищевода произвольными и непроизвольными механизмами.

Желудок — полый мышечный орган, расположенный в левом подреберье и эпигастрии. Желудок является резервуаром для проглоченной пищи, а также осуществляет химическое переваривание этой пищи. Объём пустого желудка составляет около 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх. Кроме того, осуществляет секрецию биологически активных веществ и выполняет функцию всасывания.

Тонкая кишка — отдел пищеварительного тракта человека, расположенный между желудком и толстой кишкой. В тонкой кишке в основном и происходит процесс пищеварения: в тонкой кишке вырабатываются ферменты, которые совместно с ферментами, вырабатываемыми поджелудочной железой и желчным пузырем, способствуют расщеплению пищи на отдельные компоненты. Тонкая кишка является самым длинным отделом пищеварительного тракта; её брыжеечный отдел занимает почти весь нижний этаж брюшной полости и частично полость малого таза. Диаметр тонкой кишки неравномерен: в проксимальном её отделе он равен 4—6 см, в дистальном — 2,5—3 см.

Толстая кишка — нижняя, конечная часть пищеварительного тракта, а именно нижняя часть кишечника, в которой происходит в основном всасывание воды и формирование из пищевой кашицы (химуса) оформленного кала. Толстая кишка располагается в брюшной полости и в полости малого таза, её длина колеблется от 1,5 до 2 метров. Внутренность толстой кишки выстлана слизистой оболочкой, облегчающей продвижение кала и предохраняющей стенки кишки от вредного воздействия пищеварительных ферментов и механических повреждений. Мышцы толстой кишки работают независимо от воли человека.

Вспомогательные органы[править | править код]

Переваривание пищи происходит под действием ряда веществ — ферментов, содержащихся в отделяемом в пищеварительный канал соке нескольких крупных желёз. В ротовую полость открываются протоки слюнных желёз, выделяемая ими слюна смачивает ротовую полость и пищу, способствует её перемешиванию и формированию пищевого комка. Также при участии ферментов слюны амилазы и мальтазы в ротовой полости начинается переваривание углеводов. В тонкий кишечник, а именно в двенадцатиперстную кишку, выделяются сок поджелудочной железы и печени — жёлчь. Сок поджелудочной железы содержит бикарбонаты и ряд ферментов, например, трипсин, химотрипсин, липазу, панкреатическую амилазу, а также нуклеазы. Желчь, прежде чем попасть в кишечник, накапливается в желчном пузыре. Ферменты желчи разделяют жиры на мелкие капли, что ускоряет расщепление их липазой.

Слюнные железы[править | править код]

Слю́нные же́лезы (лат. gladulae salivales) — железы в ротовой полости, выделяющие слюну. Различают:

- Малые слюнные железы (альвеолярно-трубчатые, слизисто-белковые, мерокриновые). Малые слюнные железы расположены в толще слизистой оболочки полости рта или в её подслизистой основе и классифицируются по их местоположению (губные, щёчные, молярные, язычные и нёбные) или по характеру выделяемого секрета (серозные, слизистые и смешанные). Размеры малых желез разнообразны, их диаметр составляет от 1 до 5 мм. Наиболее многочисленны среди малых слюнных желёз губные и нёбные.

- Большие слюнные железы (3 пары): околоушные, подчелюстные, подъязычные.

Печень[править | править код]

Пе́чень (лат. hepar, греч. jecor) — жизненно важный непарный внутренний орган, расположенный в брюшной полости под правым куполом диафрагмы (в большинстве случаев) и выполняющий множество различных физиологических функций. Клетки печени образуют так называемые печёночные балки, которые получают кровоснабжение из двух систем: артериальной (как все органы и системы организма), так и воротной вены (по которой оттекает кровь от желудка, кишечника и больших пищеварительных желез, приносящая необходимое сырьё для работы печени). Кровь из печёночных балок оттекает в систему нижней полой вены. Там же начинаются желчевыводящие пути, отводящие желчь из печёночных балок в желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. Желчь совместно с панкреатическими ферментами участвует в пищеварении.

Поджелудочная железа[править | править код]

Поджелу́дочная железа́ челове́ка (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы; крупная железа, обладающая функциями внешней и внутренней секреции. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и бикарбонат-анионы, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку. Островковый аппарат поджелудочной железы является эндокринным органом, производя гормоны инсулин и глюкагон, участвующие в регуляции углеводного обмена, а также соматостатин, угнетающий секрецию многих желез, панкреатический полипептид, который подавляет секрецию поджелудочной железы и стимулирует секрецию желудочного сока и грелин, известный как «гормон голода» (возбуждает аппетит).

Желчный пузырь[править | править код]

- Желчный пузырь представляет собой мешкообразный резервуар для вырабатываемой в печени жёлчи; он имеет удлинённую форму с одним широким, другим узким концом, причем ширина пузыря от дна к шейке уменьшается постепенно. Длина жёлчного пузыря колеблется от 8 до 14 см, ширина — от 3 до 5 см, ёмкость его достигает 40—70 см³. Он имеет тёмно-зелёную окраску и относительно тонкую стенку. У человека находится в правой продольной борозде, на нижней поверхности печени. Пузырный жёлчный проток в воротах печени соединяется с печёночным протоком. Через слияние этих двух протоков образуется общий жёлчный проток, объединяющийся затем с главным протоком поджелудочной железы и, через сфинктер Одди, открывающийся в двенадцатиперстную кишку в фатеровом сосочке. Желчный пузырь (ЖП) играет роль своеобразного хранилища желчи, вырабатываемой печенью для обеспечения процессов пищеварения. Желчь скапливается в желчном органе, становится более концентрированной и выбрасывается в 12-перстную кишку в случае поступления частично переваренной пищи в кишечник, где продолжается переработка и расщепление еды на полезные микроэлементы, витамины и жиры, попадающие в кровь для дальнейшей подпитки организма человека.

Функции[править | править код]

- Моторно-механическая (измельчение, передвижение, выделение пищи)

- Секреторная (выработка ферментов, пищеварительных соков, слюны и жёлчи)

- Всасывающая (всасывание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды)

- Выделительная (выведение непереваренных остатков пищи, избытка некоторых ионов, солей тяжёлых металлов)

Пищеварение[править | править код]

В ротовой полости при помощи зубов, языка и секрета слюнных желёз в процессе жевания происходит предварительная обработка пищи, заключающаяся в её измельчении, перемешивании и смачивании слюной.

После этого пища в процессе глотания в виде комка поступает по пищеводу в желудок, где продолжается дальнейшая её химическая и механическая обработка. В желудке пища накапливается, перемешивается с желудочным соком, содержащим кислоту, ферменты и расщепляющими белками.

Далее пища (уже в виде химуса) мелкими порциями поступает в тонкую кишку, где продолжается дальнейшая химическая обработка желчью, секретами поджелудочной и кишечных желёз. Здесь же происходит и основное всасывание в кровоток питательных веществ.

Невсосавшиеся пищевые частицы продвигаются дальше в толстый кишечник, где подвергаются дальнейшему расщеплению под действием бактерий. В толстой кишке происходит всасывание воды и формирование каловых масс из непереваренных и невсосавшихся пищевых остатков, которые удаляются из организма в процессе дефекации.

Развитие органов пищеварения[править | править код]

Закладка пищеварительной системы осуществляется на ранних стадиях эмбриогенеза. На 7—8 сутки в процессе развития оплодотворённой яйцеклетки из энтодермы в виде трубки начинает формироваться первичная кишка, которая на 12-й день дифференциируется на две части: внутризародышевую (будущий пищеварительный тракт) и внезародышевую — желточный мешок. На ранних стадиях формирования первичная кишка изолирована ротоглоточной и клоакальной мембранами, однако уже на 3-й неделе внутриутробного развития происходит расплавление ротоглоточной, а на 3-м месяце — клоакальной мембраны. Нарушение процесса расплавления мембран приводит к аномалиям развития. С 4-й недели эмбрионального развития формируются отделы пищеварительного тракта[2]:

- производные передней кишки — глотка, пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки с закладкой поджелудочной железы и печени;

- производные средней кишки — дистальная часть (расположена дальше от ротовой мембраны) двенадцатиперстной кишки, тощая кишка и подвздошная кишка;

- производные задней кишки — все отделы толстой кишки.

Поджелудочная железа закладывается из выростов передней кишки. Кроме железистой паренхимы, из эпителиальных тяжей формируются панкреатические островки. На 8-й неделе эмбрионального развития в альфа-клетках иммунохимически определяется глюкагон, а к 12-й неделе в бета-клетках — инсулин. Активность обеих видов клеток островков поджелудочной железы возрастает между 18-й и 20-й неделями гестации[2].

После рождения ребёнка продолжается рост и развитие желудочно-кишечного тракта. У детей до 4 лет восходящая ободочная кишка длиннее нисходящей[2].

Исторические изменения[править | править код]

Пищеварительная система современного человека сформировалась под влиянием приготовления пищи на огне, в результате чего пища стала намного более удобоваримой. Данные палеоантропологии свидетельствуют об уменьшении кишечника по изменениям в тазе и более низком расположении грудной клетки[3].

Методы исследования[править | править код]

- Зондирование

- Рентгенография

- Эндоскопия

- Ультразвуковая локация

- Сканирующая томография

- Радиоэлектронные методы

Заболевания пищеварительной системы[править | править код]

- Глистные (аскаридоз и др.)

- Инфекционные (дизентерия и др.)

- Пищевые отравления (ботулизм)

- Нарушение обмена веществ (истощение и др.)

Хронический холецистит[править | править код]

Хрони́ческий холецисти́т (от греч. χολή — жёлчь и κύστις — пузырь) — хроническое воспалительное заболевание желчного пузыря, которое проявляется тошнотой, тупой болью в правом подреберье и другими неприятными ощущениями, возникающими после еды. Хронический холецистит может быть бескаменным и калькулёзным, от латинского слова «calculus», что значит «камень». Калькулёзный холецистит является одним из результатов желчно-каменной болезни. Наиболее грозным осложнением калькулезного холецистита является печёночная ко́лика.

Дискинезия желчевыводящих путей[править | править код]

Дискинези́я желчевыводя́щих (в некоторых словарях: жёлчевыводя́щих[4]) путе́й (ДЖВП) — это нарушение их привычной моторики. Они могут быть функциональными или связанными с органическими причинами:

- вегетативная дисфункция (наиболее частая причина функциональных холепатий);

- патология жёлчного пузыря (дискинезия на фоне органических нарушений);

- патология других органов пищеварения (в связи с нарушениями нервной и/или гуморальной регуляции).

Проявляется дискинезия желчевыводящих путей болями в животе: в области правого подреберья и в эпигастральной области, тупые-острые, после еды-после нагрузки, типичная иррадиация — вверх, в правое плечо. Кроме того, возможны тошнота, рвота, горечь во рту, признаки холестаза, увеличение печени, болезненность при пальпации, пузырные симптомы, часто наблюдается неприятный запах из рта. При объективном обследовании часто наблюдается болезненность при пальпации в эпигастральной области и в зоне Шоффара-Риве (холедохопанкреатический треугольник, холедохопанкреатическая зона) — зона между серединной линией и правой верхней биссектрисой несколько выше пупка.

Хронический панкреатит[править | править код]

Хрони́ческий панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — поджелудочная железа + -itis — воспаление) — воспалительно-дистрофическое заболевание железистой ткани поджелудочной железы с нарушением проходимости её протоков, финальной стадией которого является склероз паренхимы органа с утратой его экзокринной функции. Наиболее частыми причинами панкреатита являются желчекаменная болезнь и употребление алкоголя в сочетании с обильным приёмом пищи. Кроме того, причинами панкреатита могут быть отравления, травмы, вирусные заболевания, операции и эндоскопические манипуляции. Также очень частой причиной панкреатита являются различные психогенные воздействия: стрессы, различные психотравмы, нервное перенапряжение, которые вызывают спастическое состояние сосудов, а также мышц на выходе желчных и панкреатических протоков.

На сегодняшний день одним из наиболее важным фактором развития хронического панкреатита является курение. Установлено, что степень риска повышается на 75 % по сравнению с некурящими[5].

Жёлчнокаменная болезнь[править | править код]

Образование камней (конкрементов) в жёлчном пузыре, жёлчных протоках. Камни в жёлчном пузыре приводят к развитию холецистита. При неосложнённом течении заболевания применяются консервативные методы терапии. Если при помощи РХПГ с ЭПСТ не получается извлечь конкремент из жёлчного протока (холедоха), то показано оперативное лечение. Различают холестериновые, пигментные, известковые и смешанные камни. Конкременты, состоящие из одного компонента, относительно редки. Подавляющее число камней имеют смешанный состав с преобладанием холестерина. Жёлчные камни формируются из основных элементов жёлчи.

Чаще встречается у лиц пикнического телосложения, склонных к полноте. Избыточная масса тела наблюдается приблизительно у 2/3 больных. Способствуют развитию ЖКБ некоторые врождённые аномалии, затрудняющие отток жёлчи, например, стенозы и кисты гепатикохоледоха, парапапиллярные дивертикулы двенадцатиперстной кишки, а из приобретённых заболеваний — хронические гепатиты с исходом в цирроз печени. Определённое значение в формировании главным образом пигментных камней имеют заболевания, характеризующиеся повышенным распадом эритроцитов, например, гемолитическая анемия, хотя образующиеся у большинства больных мелкие пигментные камни, как правило, не сопровождаются типичными для холелитиаза клиническими проявлениями.

См. также[править | править код]

- Желудочно-кишечный тракт человека

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека: учебник в 3 т. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — Т.2. — 496 с. ISBN 978-5-9704-0602-1 (т. 2)

- Гистология: Учебник/Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2002. — 744 с.: ил. ISBN 5-225-04523-5

- Пищеварительные органы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.