Какой билирубин при раке поджелудочной железы

Желтуха является вторым по значимости признаком рака поджелудочной железы (после боли). В ряде случаев она сочетается с болевым синдромом, но может выступать и как самостоятельный первый и единственный признак заболевания.

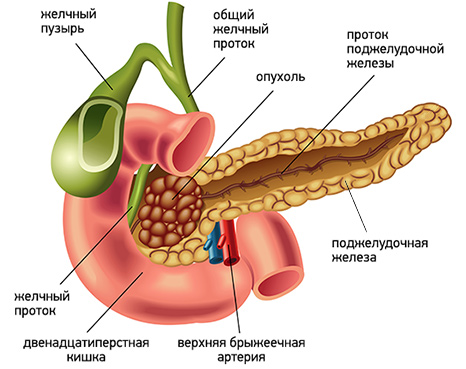

Чаще всего развитие желтухи наблюдается при локализации опухоли в головке поджелудочной железы. Это связано с тем, что опухоль прорастает или сдавливает желчный проток, приводя к застою желчи, со всеми вытекающими последствиями.

Несколько реже желтуха возникает при опухолевом поражении тела и хвоста поджелудочной железы. В этом случае наиболее частой причиной ее развития является сдавление желчного протока лимфатическими узлами, пораженными метастазами.

В целом возникновение желтухи наблюдается у 70-80% больных раком поджелудочной железы. Это грозное состояние, которое влияет на работу всего организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, нервной системы и др. Возможность компенсации данного осложнения влияет на общую продолжительность жизни таких больных.

Многие клиницисты считают, что развитие желтухи при раке поджелудочной железы является признаком неоперабельности опухоли. Однако на практике встречаются случаи, когда нарушение оттока желчи возникает при небольшой опухоли, расположенной около желчного протока. У таких пациентов удается своевременно обнаружить рак и провести радикальное лечение. Таким образом, желтуха для них оказывается своего рода спасительным симптомом.

Причины и механизм развития желтухи при раке ПЖ

Причины развития желтухи при раке поджелудочной железы следующие:

- Прорастание опухоли в желчный проток и обтурация (закупорка) его просвета.

- Сдавление желчных протоков пораженными лимфатическими узлами.

- Нарушение моторики желчных протоков из-за опухолевого поражения их стенки. В этом случае формально желчные протоки остаются проходимыми, но дренаж желчи осуществляется не в полной мере.

- Метастатическое поражение печени с обтурацией внутрипеченочных протоков.

Желтуха при раке поджелудочной железы носит механический характер и обусловлена застоем желчи в желчных протоках. Это, в свою очередь, приводит к нарастанию давления в них, расширению и даже разрыву желчных капилляров и обратному всасыванию желчи в кровоток. Из-за этого в крови повышается уровень прямого билирубина, который попадает в ткани организма, пропитывает их и приводит к образованию желтушного цвета кожи, слизистых и склер.

Запись

на консультацию

круглосуточно

Желчные кислоты, при поступлении в кровь, оказывают системное токсическое действие, что сопровождается нарушением сердечно-сосудистой деятельности (возникает брадикардия, снижение артериального давления) и деятельности нервной системы. Больные становятся вялыми, сонливыми, у них меняется характер, могут появляться признаки депрессии и повышенной раздражительности. При тяжелой желтухе возникает токсическое действие на головной мозг, что сопровождается развитием энцефалопатии, сопора и даже комы.

Определенные патологические эффекты оказывает и прекращение поступления желчи в кишечник:

- В первую очередь, страдает пищеварение — нарушается всасывание жиров, и они выводятся вместе с калом (стеаторея). Также нарушается всасывание белков.

- Нарушается метаболизм жирорастворимых и кишечно синтезируемых витаминов. Одним из них является витамин К, который необходим для нормальной работы кровесвертывающей системы. При его дефиците развиваются кровотечения.

- В норме желчь обладает бактерицидным действием и оказывает влияние на микробный пейзаж кишечника. При ее отсутствии начинают активно развиваться анаэробы, которые приводят к усилению процессов гниения и брожения в кишечнике.

- При недостатке желчных пигментов, кал становится «бесцветным» — ахоличный кал.

- Застой желчи вызывает изменение ее физико-химических свойств, что приводит к образованию желчных камней. Это еще больше усугубляет ситуацию механической желтухи, усложняя возможность ее устранения.

Симптомы желтухи

Желтушность покровных тканей

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Основным симптомом механической желтухи является пожелтение кожи, слизистых оболочек и белков глаз. В начале заболевания кожа приобретает желтый или желто-коричневый цвет. Но по мере нарастания уровня билирубина и его окисления, цвет меняется на лимонно-желтый или зеленоватый. Также желтый цвет приобретают все биологические жидкости организма за исключением слез и слюны. Моча приобретает темно-коричневый цвет, а кал, наоборот, обесцвечивается.

Кожный зуд

Причины возникновения кожного зуда при желтухе до конца не ясны. Считается, что он возникает из-за раздражения рецепторов кожи желчными кислотами. У больных раком поджелудочной железы зуд может возникать по мере нарастания желтухи, или до ее начала, усиливаясь по мере нарастания гипербилирубинемии. Он серьезно ухудшает качество жизни больных, может носить нестерпимый характер, мешать нормальному сну, вызывать раздражительность. У многих пациентов на коже образуются расчесы, которые со временем могут инфицироваться.

Осложнения желтухи

Механическая желтуха является очень грозным состоянием. При отсутствии лечения приводит к гибели больного.

По мере развития процесса неизбежно возникает поражение гепатоцитов, нарушаются детоксикационные функции печени и в организме образуется большое количество токсических веществ, которые поражают все органы и системы. Развивается синдром эндотоксемии.

Параллельно с этим происходит нарушение функции почек из-за развития микрососудистых тромбозов и спазма кровеносных сосудов. Нарушается функция нефронов, нарастает почечная недостаточность, в крови повышается уровень мочевины и креатинина. Развивается печеночно-почечный синдром, на фоне которого развивается множество тяжелых патологических реакций:

- Токсические вещества проникают через гемато-энцефалический барьер, приводя к развитию энцефалопатии, которая сопровождается спутанностью сознания, сопором и, в конце концов, приводит к коме и гибели больного. Действие токсических веществ на нервные волокна приводит к нарушению работы сердца, что сопровождается снижением частоты сердечных сокращений (брадикардией).

- Нарушается синтез факторов свертывания крови, что приводит к развитию ДВС-синдрома — жизнеугрожающего состояния, при котором сначала возникает множество внутрисосудистых тромбов, а потом, при истощении кровесвертывающих факторов на этом фоне развивается кровотечение, которое очень сложно остановить.

- Под воздействием желчных кислот происходит разрушение сурфактанта — основного вещества легочной ткани, который обеспечивает обогащение крови кислородом. Из-за этого нарастает гипоксия, и развивается острая дыхательная недостаточность.

Диагностика желтухи

Диагностические мероприятия при желтухе носят комплексный характер и направлены на определение степени тяжести самой патологии, а также причин, вызвавших ее. Применяются следующие методы исследования:

Лабораторные исследования. Главным лабораторным маркером желтухи является увеличение билирубина. В крови он существует в виде двух фракций — свободной и связанной. При механической желтухе на начальном этапе происходит увеличение именно связанного, прямого билирубина, затем нарастает количество и непрямого. Также определяются показатели, которые изменяются при развитии холестаза — холестерин, липиды, щелочная фосфатаза, ГГТП и др.

Ультразвуковое исследование брюшной полости, печени, желчных протоков и забрюшинного пространства. При механической желтухе будут обнаруживаться расширенные желчные протоки, гиперплазия их стенки. В ряде случаев удается визуализировать наличие опухоли поджелудочной железы и определить ее прорастание в желчный проток, или его сдавление опухолевыми массами.

Более информативным методом визуализации опухоли поджелудочной железы является КТ и/или МРТ с контрастированием. Данные методы позволяют более детально визуализировать опухоль и ее взаимоотношение с окружающими тканями, обнаружить метастазы, в том числе в регионарных лимфоузлах или печени.

Исследование проходимости желчных протоков. Позволяет визуализировать просвет протоков и обнаружить места их сужения или обструкции. С этой целью проводят ретроградную холангиопанкреатографию — с помощью эндоскопической техники в просвет большого дуоденалного сосочка (место, которым открываются желчный и панкреатический протоки в просвет 12-перстной кишки) вводят рентгеноконтрастное вещество и делают снимки, на которых визуализируется протоковая система. Эндоскоп вводится через рот. Перед началом процедуры пациент получает легкую седацию, а для ослабления рвотного рефлекса глотку орошают раствором анестетика.

Еще одним методом визуализации протоковой системы является чрескожная чреспеченочная холангиография. В этом случае контраст вводится посредством пункции печеночных протоков через переднюю брюшную стенку. Чтобы правильно попасть в необходимую область, используют ультразвуковой контроль. После того, как контраст заполнит протоки, делают рентгеновские снимки, на которых хорошо видны печеночные протоки и места их обструкции.

Запись

на консультацию

круглосуточно

Лечение желтухи при раке поджелудочной железы

Радикальное лечение рака поджелудочной железы возможно только с помощью хирургических операций, остальные методы — химио- и радиотерапия являются вспомогательными и применяются либо как дополнительные методы, которые позволяют стабилизировать процесс, либо как паллиативное лечение для облегчения симптомов заболевания.

Однако в условиях наличия механической желтухи проводить специфическое противоопухолевое лечение (в том числе радикальные хирургические операции) очень рискованно, поскольку состояние пациента является декомпенсированным и высоки риски летальности. По данным некоторых клиник, она достигала 10-34%. Поэтому на первый план выходит купирование желтухи, снижение интоксикации, снижение уровня билирубина с помощью декомпрессии желчных протоков малоинвазивными хирургическими методиками.

Основными методами декомпрессии и восстановления пассажа желчи является стентирование, которое может выполняться либо во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРПХ), либо во время чрескожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ).

Чрескожное чреспеченочное холангиодренирование и стентирование желчных протоков (ЧЧХДС)

Необходимым условием проведения данной операции является расширение желчных протоков. При механической желтухе это не представляет проблемы, но бывают случаи, когда обтурация неполная, и для расширения протоков нужно немного больше времени.

- ЧЧХД проводится в условиях рентгеноперационной под местной анестезией. Место пункции стенки живота определяется для каждого пациента индивидуально с учетом места локализации обструкции.

- Кожа обрабатывается антисептиком и надсекается скальпелем для облегчения прохождения пункционной иглы. После этого игла под контролем УЗИ вводится на глубину 5-10 см, пока не попадет в расширенный желчный проток (диаметр иглы около 1 мм). После этого через иглу в проток вводят несколько миллилитров контрастирующего вещества для контроля попадания именно в желчный проток, а не в сосуды печени. Если все в порядке, через иглу в просвет протока вводят мягкий проводник, диаметром 0,3 мм, после чего иглу удаляют. С помощью проводника устанавливают гибкий катетер диаметром около 2 мм, через который вводят контрастирующий препарат и проводят серию снимков для обнаружения места обструкции, ее протяженность и степень блокирования пассажа желчи. После этого определяют тактику дальнейших действий:

- По возможности, через место сужения в просвет тонкой кишки проводят проводник, через который устанавливается дренаж — пластиковая трубка с множеством отверстий. Его ставят так, чтобы часть отверстий находилась выше места опухоли, а часть ниже ее. Таким образом, желчь будет попадать в дренаж до места обструкции и выходить после него. Наружный конец дренажа выводят на поверхность кожи и присоединяют к нему резервуар, куда будет оттекать избыток желчи.

- Если обтурация непроходима, дренирование желчи будет отводиться только наружно, чтобы снизить токсический эффект гипербилирубинемии. Для компенсации дефицита желчи в желудочно-кишечном тракте, ее придется принимать перорально, запивая водой или соком. Когда воспалительный процесс утихнет, и состояние пациента компенсируется, проводят повторную попытку реканализации или проведения радикальной операции по удалению опухоли поджелудочной железы.

Следует учитывать, что дренирование — это временная мера, направленная на разрешение экстренной ситуации, которая на фоне механической желтухи очень быстро усугубляется. После стабилизации состояния пациента, решается вопрос о возможности проведения радикального удаления опухоли поджелудочной железы. Если это невозможно, проводят стентирование желчных протоков — в месте обтурации устанавливается специальный каркас (стент), который более прочно фиксируется к стенкам протока и поддерживает их в расправленном состоянии.

Установка стента проводится следующим образом:

- Через имеющийся дренаж, к месту стентирования подводят тонкий проводник, а сам дренаж удаляют.

- Если имеется выраженный стеноз, который мешает установке стента, проводят баллонную дилятацию — по проводнику к месту стеноза подводят баллон и расправляют его на несколько минут (в раскрытом состоянии его диаметр около 6-8 мм). Это приводит к временному расширению просвета протока. После этого баллон сдувают и удаляют.

- Через тот же проводник в место стеноза подводится стент в сложенном состоянии. Его диаметр определяют заранее во время проведения холангиографии. После контроля правильности установки стента, его расправляют и извлекают проводящую систему. После этого пациента наблюдают в течение нескольких дней, и если все хорошо, выписывают из стационара.

Эндоскопическое стентирование

Эндоскопическое стентирование проводится во время процедуры эндоскопической ретроградной холангиографии. После того как будет проведено исследование протоковой системы, в место стеноза через фатеров сосочек, находящийся 12-перстной кишке вводят проводник и по нему аналогичным образом устанавливают стент. После контроля правильности его расположения, стент раздувают и удаляют вспомогательное оборудование.

При невозможности выполнения стентирования проводят открытые операции по наложению обходных анастомозов между желчными протоками и кишечником в обход опухоли.

Операции на опухоли

Операции при раке поджелудочной железы являются одними из самых сложных в современной хирургии, поскольку требуют удаления большого объема тканей. Удаляется не только сама железа, пораженная опухолью, но и рядом расположенные органы: часть тонкой кишки, часть желудка, желчный проток, регионарные лимфатические узлы, висцеральная жировая клетчатка. Разумеется, после такого объема вмешательства требуется серьезная реконструкция и восстановление проходимости желудочно-кишечного тракта и желчных протоков.

Однако оперативное лечение возможно далеко не у всех пациентов, поскольку в подавляющем большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируется, когда опухоль имеет нерезектабельное состояние. В этом случае назначаются другие методы противоопухолевого лечения для перевода новообразования в резектабельное состояние, после чего делают попытку радикальной операции.

Химио- и радиотерапия

Химиотерапия (ХТ) при раке поджелудочной железы может назначаться в предоперационном и послеоперационном периоде. В первом случае, ее целью будет уменьшение опухолевой массы и достижение резектабельности. В послеоперационном периоде ХТ назначается для поддержания результата лечения и предотвращения прогрессирования и метастазирования рака.

Основным препаратом, используемым при адъювантной ХТ рака поджелудочной железы, является гемцитабин. Его могут применять как в монорежиме, так и в комплексных схемах совместно с капецитабином или фторурацилом. При лечении метастатического рака или при прогрессировании, после адъювантной ХТ применяются более агрессивные 4-х компонентные схемы.

Радиотерапия в основном применяется в качестве паллиативной терапии для облегчения болевого синдрома. Но есть данные о ее эффективности в рамках проведения химиолучевой терапии на этапе подготовки к радикальному хирургическому вмешательству.

Запись

на консультацию

круглосуточно

Источник

При появлении злокачественного новообразования в поджелудочной железе больные долгое время не предъявляют никаких жалоб. К врачу они обращаются обычно на поздних стадиях рака, когда лечение уже практически неэффективно, а прогноз для жизни крайне неблагоприятный. Для ранней диагностики онкопатологии необходимо внимательно следить за своим состоянием, особенно при наличии факторов риска развития рака ПЖ, вовремя проходить профилактические медосмотры, при появлении любых жалоб консультироваться со специалистом. Лабораторные анализы при раке поджелудочной железы дают неспецифическую информацию, но позволяют оценить функциональное состояние практически всех органов и систем организма человека.

Основная симптоматика рака поджелудочной железы

Первая, а иногда и вторая стадия рака поджелудочной железы обычно никак клинически не проявляется. Если же больного что-то беспокоит, он обычно связывает это с расстройством пищеварения, обострением панкреатита, холецистита или гастрита, так как симптоматика при этих заболеваниях схожа.

Причинами появления симптоматики при прогрессировании рака ПЖ являются нарушения выработки ею панкреатических ферментов, сдавление или разрушение опухолью рядом расположенных анатомических структур, раковая интоксикация.

Основными симптомами рака ПЖ являются:

- Абдоминальная боль. Ее появление связано с попаданием панкреатического сока, его агрессивных, все переваривающих ферментов внутрь брюшной полости при повреждении тканей ПЖ и ее протоков. Кроме того, причинами болей становится сдавление растущей опухолью нервов, желчевыводящих протоков или других органов пищеварительного тракта. В зависимости от локализации новообразования, пациент ощущает боли в разных отделах живота. При поражении опухолью головки ПЖ болевые ощущения проявляются в области эпигастрия (под мечевидным отростком грудины), справа в подреберье. Если опухоль развивается в области тела или хвоста железы, то боль обычно носит опоясывающий характер с иррадиацией в грудную клетку, спину. Выраженность болевого синдрома зависит от локализации новообразования, стадии ракового процесса.

- Признаки диспепсического синдрома. Они связаны с нарушением выработки и эвакуации панкреатических ферментов из железы, являются неспецифическими, встречаются при многих других заболеваниях пищеварительной системы. Основные симптомы диспепсии: тошнота, рвота, метеоризм, нарушение стула. Обычно больной отмечает появление у него жидкого или блестящего кашицеобразного (из-за непереваренного жира) стула, который плохо смывается.

- Снижение массы тела. Этот симптом развивается из-за нарушения переваривания пищи и всасывания основных нутриентов (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы) вследствие ферментной недостаточности. Похудеть пациент может также вследствие отказа от пищи из-за боязни появления после еды болей, поноса или рвоты. Еще одной причиной похудения, вплоть до кахексии (истощения), является хроническая панкреатогенная диарея, частая рвота. Из-за этих симптомов большинство веществ, необходимых организму для нормальной жизнедеятельности, не усваиваются организмом, а выводятся наружу.

- Желтуха – изменение окраски кожи и склер глаз. Это происходит по причине сдавления опухолью желчевыводящих протоков, из-за чего билирубин попадает в кровь, разносится по всему организму. Это вещество и дает желтую окраску кожным покровам и видимым слизистым оболочкам. Помимо изменения цвета кожи, из-за влияния желчных кислот, попавших в общий кровоток, развивается кожный зуд. При нарушении эвакуации желчи в кишечник и нарушения обмена билирубина происходит обесцвечивание кала (из-за отсутствия там пигмента стеркобилина, производного билирубина), а также отмечается потемнение мочи – все это проявления механической желтухи.

- Симптомы общей интоксикации развиваются вследствие отравления организма продуктами распада опухоли. Основными признаками раковой интоксикации являются общая слабость, выраженная утомляемость, нарушение сна, аппетита, настроения. Нередко на фоне интоксикации, а также из-за влияния билирубина на нервную систему развивается головная боль, головокружение и даже нарушение сознания, вплоть до комы при тяжелых запущенных случаях.

- Симптоматика сахарного диабета: повышенная жажда, учащенное мочеиспускание.

При появлении метастазов рака в других органах развивается дополнительная разнообразная симптоматика.

Диагностика онкопатологии

Для установления диагноза «рак поджелудочной железы» пациент должен пройти комплекс обследований, позволяющих определить локализацию, размеры опухоли, найти (если есть) метастазы в лимфоузлах и внутренних органах. Эти исследования помогут врачу точно определить стадию онкозаболевания, определить, какие методики лечения подойдут конкретному пациенту, предположить прогноз для жизни больного.

Лабораторная диагностика – это способы обследования, назначаемые любым врачом сразу же на первичном приеме всем пациентам, обратившимся с какими-либо жалобами. При подозрении на онкологическое заболевание ПЖ врач дает направления на анализы крови, мочи, а по показаниям – и на другие лабораторные исследования.

Анализы крови

Самыми первыми методами исследования любого пациента являются анализы крови. Выполняются они в любом государственном медицинском учреждении или платной клинике. Анализы сдаются натощак для получения более достоверной информации. Направления выписывает лечащий врач (терапевт, гастроэнтеролог, хирург или онколог).

Общий анализ крови

ОАК – самый рутинный анализ, позволяющий предположить какие-либо проблемы со здоровьем, выявить воспаление без дифференцировки локализации и характера патологического процесса.

При развитии злокачественных новообразований ОАК выявляет:

- резкое повышение СОЭ;

- увеличение количества лейкоцитов со сдвигом лейкоформулы влево;

- повышение уровня тромбоцитов.

Если рак поджелудочной железы вызывает повреждение стенок сосудов в кишечнике или других органах, и развивается внутреннее кровотечение, то в ОАК обнаруживаются признаки анемии: снижение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина. Причиной снижения гемоглобина на поздних стадиях рака может стать и анемия вследствие нарушения гемопоэза в костном мозге из-за разрушения костной ткани метастазами злокачественной опухоли.

Биохимические показатели

Биохимический анализ крови является более специфическим, по сравнению с общим клиническим, так как он помогает хотя бы предположить локализацию патологического процесса и уровень нарушения функций органов пищеварения.

При раке ПЖ биохимическое исследование крови выявляет повышение нескольких его показателей:

- прямого билирубина (повышение билирубина при раке ПЖ развивается чаще при опухоли головки);

- ферментов (трипсина, амилазы, липазы, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы и других);

- АЛТ, АСТ (как правило, повышаются незначительно);

- глюкозы (при развитии сахарного диабета из-за поражения опухолью эндогенного аппарата ПЖ, продуцирующего инсулин);

- общего холестерина и других показателей липидного спектра (ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, ТГ), но при нарушении всасывания веществ в кишечнике уровень холестерина в крови снижается;

- мочевины;

- магния;

- хлоридов;

- показателей коагулограммы (изменение уровня ПТИ, МНО, АЧТВ и других), что свидетельствует о повышении склонности к тромбообразованию;

- снижается уровень альбумина, общего белка в крови из-за синдрома мальабсорбции и мальдигестии.

При обнаружении изменений показателей биохимии крови врач предполагает нарушение функций поджелудочной железы, печени, желчного пузыря и его протоков, почек и т.д. В рамках дальнейшего диагностического поиска специалист назначает пациенту обследование, включающее информативные специфические инструментальные методы (УЗИ, КТ, биопсию или другие по показаниям).

Анализ мочи

ОАМ не несет специфической информации при раке ПЖ. Может обнаружиться амилаза в моче. При распространении метастазов на мочевыводящую систему и поражении почек или мочевого пузыря в ОАМ появляются эритроциты в большом количестве, белок, цилиндры, изменяются и другие показатели. При развитии сахарного диабета выявляется глюкозурия (появление глюкозы в моче).

Другие анализы

Важным методом диагностики при подозрении на рак поджелудочной железы является анализ на онкомаркеры.

Основным онкомаркером в этом случае считается соединение под названием карбогидратный антиген или СА19-9. При его обнаружении в крови врач может заподозрить рак ПЖ, желудка или печени. Кроме того, данное вещество определяется и при других заболеваниях, не имеющих отношения к онкологии (панкреатит, желчнокаменная болезнь, холецистит). Поэтому диагноз по одному анализу не ставится: всегда требуется дообследование с выполнением биопсии.

Анализ на онкомаркеры бывает полезным после проведенной операции по поводу рака ПЖ для контроля рецидива болезни. Если он показывает повышение уровня СА19-9 через несколько месяцев, то это свидетельствует о рецидиве рака.

Пациенты с однократным повышением СА19-9, находящиеся в группе риска по онкологии ПЖ, должны сдавать этот анализ 4 раза в год.

Также исследуются и другие онкомаркеры: РЭА, СА50, СА242.

При раке ПЖ проводится и оценка уровня некоторых гормонов в крови:

- серотонин;

- хромогранин-А;

- С-пептид.

Анализы на данные вещества также не являются специфичными для диагностики онкологии ПЖ, но могут помочь врачу заподозрить эту опасную болезнь.

Можно ли определить рак ПЖ на ранней стадии?

Рак поджелудочной железы – очень «коварная», распространенная болезнь, обнаружить ее на первой стадии, когда прогноз для выздоровления и жизни пациента наилучший, практически невозможно. Это может произойти случайно: на плановом медосмотре или при обследовании органов пищеварения по другому поводу.

Поэтому необходимо внимательно относиться к своему здоровью, обращать внимание на все настораживающие симптомы. Особенно важно это знать пациентам, находящимся в группе риска по онкопатологии ПЖ.

При любом подозрении на такую патологию необходимо пройти весь комплекс обследований, назначенных врачом. Только так можно вовремя обнаружить рак и провести радикальное лечение, дающее шанс на долгую полноценную жизнь.

Злокачественные опухоли поджелудочной железы редко диагностируются на ранних стадиях, когда есть возможность излечения пациента. Чтобы вовремя начать лечение, важно быстро поставить правильный диагноз. Из диагностических методов, используемых врачами, самыми первыми являются общие анализы крови и мочи, а также биохимическое исследование крови. При подозрении на патологию ПЖ показано также выполнение исследования на онкомаркеры. По результатам лабораторных исследований врач назначает дальнейшее обследование с помощью аппаратных методов для подтверждения диагноза.

Список литературы

- Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Руководство для врачей под ред. А. В. Калинина, А. И. Хазанова. М. Миклош, 2007 г.

- Морозова, В. Т. Лабораторная диагностика патологии пищеварительной системы. Учебное пособие. Здравоохранение России. Российская медицинская академия последипломного образования. М. Лабора, 2005 г.

- Лифшиц В.М. Медицинские лабораторные анализы. М., ТриадаХ, 2003 г.

- Онкология. Под редакцией В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. ГЭОТАР-Медиа, 2007 г.

Источник