Крупные пищеварительные железы печень и поджелудочная железа

ЛЕКЦИЯ №34.

1. Строение и функции печени.

2. Желчь, ее состав и значение.

3. Строение поджелудочной железы.

4. Состав, свойства и значение поджелудочного сока. :

ЦЕЛЬ: Знать топографию, строение и функции печени, поджелудочной железы, состав, свойства и значение желчи и поджелудочного сока.

Уметь показывать составные части этих органов на плакатах, муляжах и планшетах.

1. Печень (hepar) — самая большая железа пищеварительной системы. Масса ее у взрослого человека составляет около 1,5-2 кг, у новорожденного — 120-150 г.

Основные функции печени:

1) пищеварительная — образование желчи;

2) обменная — участие в обмене веществ: белков, жиров, углеводов;

3) барьерная — очищает кровь от вредных примесей, нейтрализует продукты обмена;

4) кроветворная — в эмбриональном периоде является органом кроветворения (эритропоэз);

5) защитная — ее звездчатые клетки способны к фагоцитозу и входят в состав макрофагической системы организма;

6) гомеостатическая — участвует в поддержании гомеостаза и в функциях крови;

7) синтетическая — синтезирует и депонирует некоторые соединения (белки плазмы, мочевина, глутамин, креатин );

8) депонирующая — содержит в виде запаса в своих сосудах до 0,6 л крови;

9) гормональная — участвует в образовании биологически активных веществ (кейлоны и простагландины).

Печень расположена в основном в правом подреберье, непосредственно под куполом диафрагмы, прикрепляясь к ней с помощью серповидной и венечной связок. В ней различают верхнюю — диафрагмальную и нижнюю — висцеральную поверхности и два края: передний острый внизу и тупой задний. Висцеральная поверхность печени обращена к внутренним органам: правой почке, надпочечнику, двенадцатиперстной кишке, ободочной кишке .На ней проходят 3 борозды: две продольные и поперечная, которые делят эту поверхность на правую, левую, квадратную и хвостатую доли. В правой продольной борозде впереди расположен желчный пузырь емкостью 30-50 мл, служащий резервуаром для желчи, сзади — нижняя полая вена. В поперечной борозде находятся ворота печени, через которые входят воротная вена, печеночная артерия, нервы и выходят общий печеночный проток и лимфатические сосуды. В общий печеночный проток впадает пузырный проток, образуя общий желчный проток. Последний вместе с протоком поджелудочной железы открывается

общим отверстием в двенадцатиперстную кишку. Большая часть печени

покрыта брюшиной, под которой находится тонкая плотная фиброзная

оболочка (глиссонова капсула). Она сращена с веществом печени, а в области ворот печени проникает внутрь органа, где образует выросты, которые делят паренхиму печени на дольки (500 тысяч).Печеночная долька диаметром 1-2,5 мм построена из печеночных клеток (гепатоцитов), расположенных в виде радиальных балок — печеночных пластинок вокруг центральной вены. Каждая балка состоит из двух рядов гепатоцитов, между которыми имеется небольшой

промежуток — желчный ход (проточек), куда стекает желчь, выделяемая

печеночными клетками. Желчные ходы сливаются в междольковые проточки, Последние образуют более крупные, а затем правый и левый печеночные протоки, которые в области ворот печени сливаются в общий печеночный проток. В отличие от других органов в печень притекает не только артериаль-

ная, но и венозная кровь по печеночной артерии и воротной вене. Наличие

воротной вены связано с обменной, барьерной и защитной функциями печени. Воспаление печени называется гепатитом.

2. Желчь — это продукт секреции печеночных клеток. Она образуется в печени постоянно (непрерывно), а в двенадцатиперстную кишку поступает только во время пищеварения. Вне пищеварения желчь поступает в желчный пузырь, где она концентрируется за счет всасывания воды и изменяет свой состав. При этом содержание главных компонентов желчи: желчных кислот, желчных пигментов (билирубина, биливердина), холестерина может увеличиваться в 5-10 раз. Благодаря такой концентрационной способности желчный пузырь человека, обладающий объемом 30-50 мл, иногда до 80 мл, может вмещать желчь, образующуюся в течение 12 часов. Различают желчь печеночную и пузырную. Суточное количество желчи колеблется в пределах от 0,5 до 1^5 л.

Состав печеночной и пузырной желчи.

Компоненты Печеночная желчь Пузырная желчь

Цвет золотисто-желтый темно-коричневый

Удельный вес 1,008-1,015 1,026-1,048

Реакция (рН) 7,3-8 6,8

Вода 97,5% 86%

Сухой остаток 2,5% 14%

Желчные кислоты 0,6% 7%

Желчные пигменты (билирубин) 0,5% 4,1%

Холестерин 0,15% 0,6%

Муцин (слизь) отсутствует много

Желчные кислоты: холевая, гликохолевая, таурохолевая и их соли являются специфическими продуктами обмена веществ печени и определяют основные свойства желчи как пищеварительного секрета.

Желчные пигменты: билирубин, биливердин и уробилиноген представляют собой продукты распада гемоглобина эритроцитов. Билирубин с кровью в связи с альбуминами переносится к печени, где в гепатоцитах билирубин образует водорастворимые соединения с глюкуроновой кислотой и выделяется с желчью в двенадцатиперстную кишку (200-300 мг в сутки). 10-20% этого количества реабсорбируется в виде уробилиногена и включается в печеночно-кишечную циркуляцию. Остальная часть билирубина выделяется с калом.

Холестерин синтезируется в печени (около 800 мг в сутки); наряду с экзогенным холестерином, поступающим с пищей (около 400 мг в сутки), он является предшественником стероидных и половых гормонов, желчных кислот, витамина D, повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу, входит в состав клеточных мембран, служит своеобразным изолятором для нервных клеток, обеспечивая проведение нервных импульсов. При патологии он играет важную роль в развитии атеросклероза и образовании желчных .камней (около 90% желчных камней состоят из холестерина).

Кроме этих специфических компонентов, в желчи содержатся жирные кислоты, неорганические соли натрия, кальция, железа, ферменты, витамины.

Основные функции желчи:

1) повышает активность всех ферментов поджелудочного сока, особенно липазы (в 15-20 раз);

2) эмульгирует жиры на мельчайшие частицы и создает таким образом условия для лучшего действия липазы;

3) способствует растворению жирных кислот и их всасыванию;

4) нейтрализует кислую реакцию пищевой кашицы, поступающей из желудка;

5) повышает тонус и стимулирует перистальтику кишечника;

6) оказывает бактериостатическое действие на кишечную флору;

7) участвует в обменных процессах;

8) способствует всасыванию жирорастворимых витаминов A, D, E,К, холестерина, аминокислот, солей кальция;

9) усиливает сокоотделение поджелудочной железы и образование желчи;

10) участвует в пристеночном пищеварении.

Воспаление желчного пузыря называется холециститом.

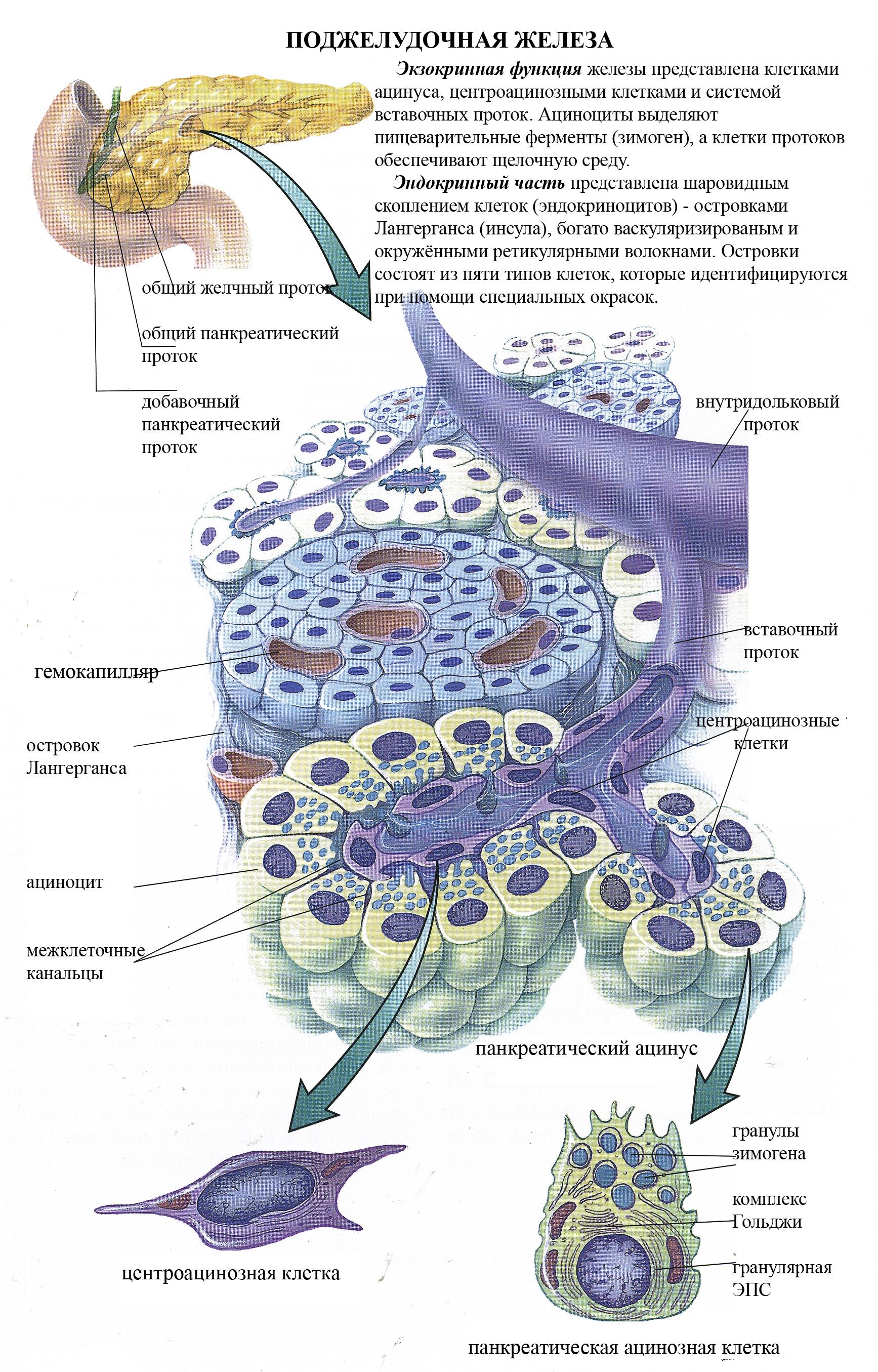

3. Поджелудочная железа (pancreas) – орган удлиненной формы, дольчатого строения. Является второй по величине пищеварительной железой со смешанной функцией. В качестве экзокринной железы вырабатывает поджелудочный сок, богатый белковыми, углеводными и жировыми ферментами, который поступает в двенадцатиперстную кишку. В качестве эндокринной железы образует и выделяет в кровь гормоны: инсулин, глкжагон, липокаин, влияющие на углеводный и жировой обмены.

Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней стенке

полости живота, в забрюшинном пространстве на уровне I-II поясничных

позвонков. Масса железы — 60-80 г, длина около 17 см, толщина — 2-3 см. В железе различают правую утолщенную часть — головку, среднюю — тело и

хвост. В толще железы на всем ее протяжении проходит главный выводной проток который открывается вместе с общим желчным протоком в двенадцатиперстную кишку, в головке железы формируется добавочный проток.

По своему строению поджелудочная железа — сложная альвеолярно-трубчатая, большая часть железы (97-99%) состоит из множества долек,

между которыми находятся прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани (экзокринная часть железы). Эндокринная ткань составляет 1% от всего органа и находится в хвостовой части поджелудочной железы в виде островков Пауля Лангерганса, содержащих эндокринные клетки — инсулоциты пяти типов (А, В, D, D1 и РР-клетки).Воспаление поджелудочной железы — панкреатит.

4. Поджелудочный сок представляет собой бесцветную прозрачную

жидкость щелочной реакции (рН — 7,8-8,4), суточное количество у взрослого человека — 1,5-2 л. Состоит из воды — 98,5% и сухого остатка — 1,5%. В состав сухого остатка входят неорганические (кальций,натрий, калий) и органические вещества (ферменты трех групп).

В первую группу белковых ферментов входят 5 наиболее важных:

1) Трипсиноген активируется «ферментом ферментов» энтерокиназой кишечного сока в фермент трипсин, который вызывает дезагрегацию белковых молекул пищи, а также расщепляет альбумозы и пептоны до аминокислот и пептидов.

2) Химотрипсиноген активируется трипсином в химотрипсин, который расщепляет внутренние пептидные связи белков. В результате образуются пептиды и аминокислоты.

3) Панкреатопептидаза (эластаза) активируется трипсином, также расщепляет внутренние пептидные связи белков до пептидов и аминокислот.

4) Карбоксипептидазы А и В активируются трипсином, расщепляют С-концевые связи в белках и пептидах.

5) Нуклеазы расщепляют нуклеиновые кислоты до нуклеотидов.

В поджелудочном соке содержатся также ингибиторы этих ферментов, т.е. химические вещества, подавляющие активность ферментов и предохраняющие поджелудочную железу от аутолиза (самопереваривания).

Во вторую группу углеводных ферментов входят 3 фермента:

1) Амилаза расщепляет полисахариды до дисахаридов (мальтоза).

2) Мальтаза превращает мальтозу в моносахарид глюкозу (2 молекулы).

3) Лактаза расщепляет молочный сахар лактозу (дисахарид) на глюкозу и галактозу (моносахариды).

В третью группу жировых (липолитических) ферментов входят 2 фермента:

1) Липаза активируется солями желчных кислот и ионами кальция.Расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты.

2) Фосфолипаза А активируется трипсином, действует на продукты расщепления жиров.

Поджелудочный сок начинает выделяться через 2-4 минуты после начала еды. Секреция его осуществляется в 3 фазы: сложнорефлекторную, желудочную и кишечную. I фаза обеспечивается рефлекторными механизмами, II фаза — рефлекторными и гуморальными, III фаза — кишечная обеспечивается в основном гуморальными механизмами. Ведущее значение в стимуляции секреции поджелудочного сока в III фазу принадлежит гормону секретину, образующемуся в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки под влиянием соляной кислоты.Усиливают панкреатическую секрецию также холецистокинин (панкреозимин), гастрин, серотонин, инсулин, соли желчных кислот.

Нервные влияния при приеме пищи обеспечивают лишь пусковые воздействия на поджелудочную железу. Ведущую же роль в дальнейшей стимуляции панкреатической секреции, особенно в кишечную фазу, играют гуморальные механизмы (секретин, гастрин, серотонин, инсулин, холецистокинин, соли желчных кислот).

Дата добавления: 2014-02-24; просмотров: 3387; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8467 — | 8062 — или читать все…

Читайте также:

Источник

Печень

(hepar)

самая крупная пищеварительная железа,

которая имеет сложное строение и

множество функций (рис. 27). Цвет органа

красно-коричневый с различными оттенками

в зависимости от вида животных.

Консистенция печени плотная, форма

уплощенная выпукло-вогнутая. Печень

вырабатывает желчь, которая необходима

для омыления жирных кислот, а также для

усиления действия ферментов сока

поджелудочной железы. Печень относительно

крупнее у хищников, которые употребляют

более жирную пищу в сравнении с

травоядными. Желчь, выделяемая печенью

через проток вливается в самое начало

двенадцатиперстной кишки. Печень

является барьером для крови, следующей

из желудочно-кишечного тракта, так как

обезвреживает токсические вещества,

поступающие из кишечника. Она хранит в

виде гликогена углеводы, поступившие

из кишечной стенки, нейтрализует

токсические продукты белкового обмена,

локализующиеся в крови. Печень участвует

в белковом, углеводном, жировом и других

обменах. В плодный период печень является

мощным органом кроветворения, занимая

практически всю брюшную полость до

входа в таз. Через печень протекает и

фильтруется для обезвреживания вся

кровь оттекающая по воротной

вене – v.

portae

(6) – из желудка, селезенки и кишечника.

Печень служит мощным депо крови, так

каке в ней может находиться до 20% всей

крови организма.

Печень

распологается позади диафрагмы. Снаружи

печень выстлана гладкой, блестящей,

овлажненной серозной оболочкой

(висцеральным листком брюшины), которая

сращена с соединительнотканной оболочкой.

От последней внутрь печени отходят

прослойки соединительной ткани.

Краниальная, диафрагмальная

поверхность

– faciesdiaphragmatica

– печени выпуклая и прилежит к диафрагме.

Противоположная, обращенная к желудку

и кишечнику вогнутая поверхность

называется висцеральной

– faciesviscerales.

Верхний край

печени –

margodorsalis

– тупой, и через него проходят каудальная

полая вена, частично срастаясь с печенью,

принимая здесь печеночные вены, несущие

венозную кровь из чудесной сети печени.

Слева от каудальной полой вены имеется

пищеводное

вдавление

– imрressioesophagea.

Остальные края, левый,

правый и вентральный

– margosinister,

dexteretventralis

– утонченные, заостренные, или острые.

Междолевыми

вырезками

– incisuraeinterlobularis,

проходящими по острому краю печень

делится на доли. Срединная, или основная

вырезка подразделяет печень на левую

и правую доли

– lobussinisteretdexter

(1,4).

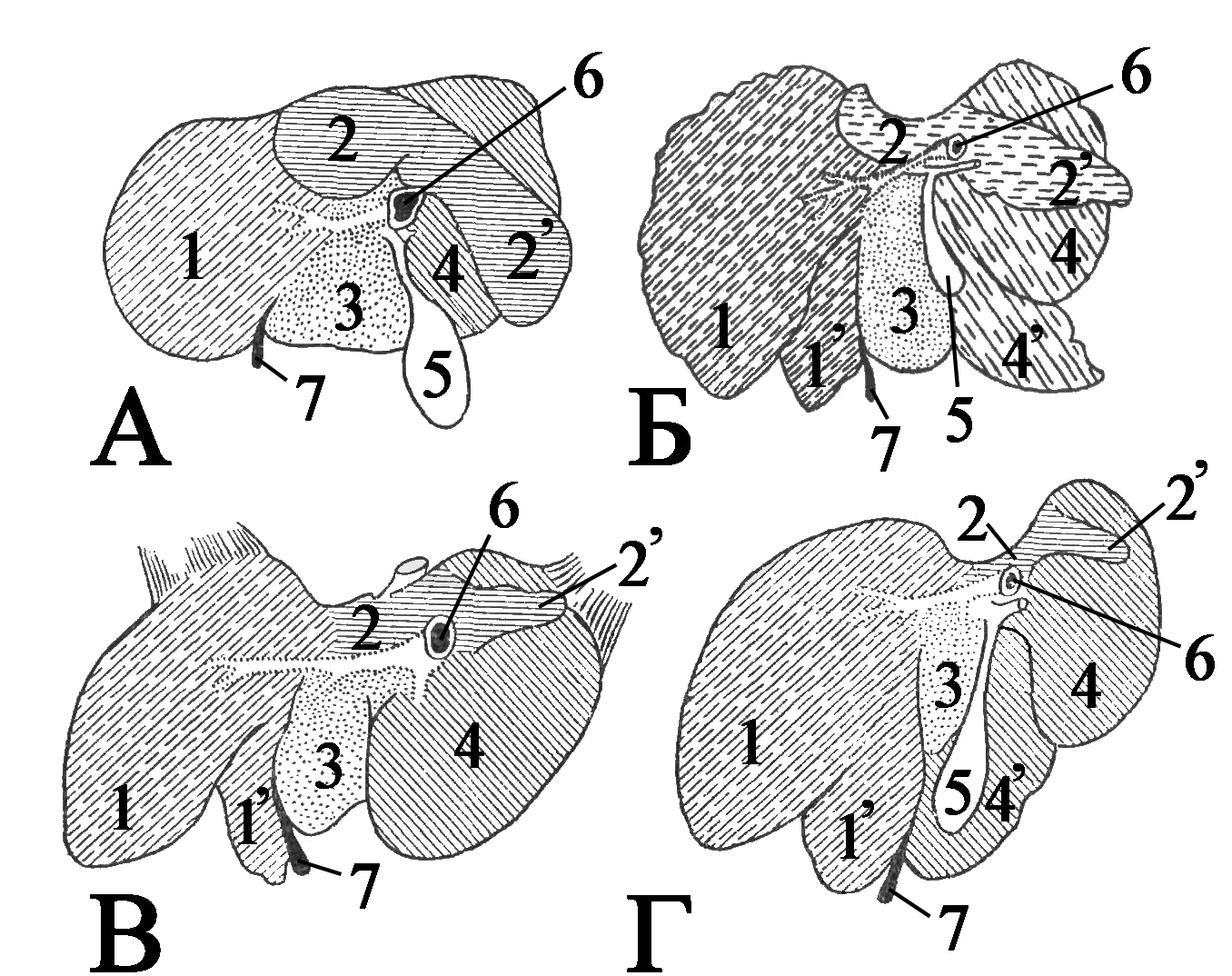

Рисунок

27 – Схема

деления печени домашних животных: А –

крупного рогатого скота; Б – собаки; В

– лошади; Г – свиньи; 1 – левая (латеральная)

доля; 1’ – левая (медиальная) доля; 2 –

хвостатая доля; 2’- хвостатый отросток;

3 – квадратная доля; 4 – правая (латеральная)

доля; 4’- правая (медиальная) доля; 5 –

желчный пузырь; 6 – воротная вена; 7 –

круглая связка.

В

плодный период по срединной вырезке

следует в печень пупочная вена,

трансформирующаяся у взрослых животных

в круглую

связку

–ligamentumteres

(7). Продолжением круглой, связки на

печени является серповидная

связка – ligamentumfalciformehepatis,

которая соединяет печень с диафрагмой.

На каудальной поверхности правой доли

печени располагается желчный

пузырь –

vesicafellae

(5), с отходящим от него пузырным

протоком

–ductuscysticus.

Желчного пузыря нет у лошадей, верблюдов

и северного оленя. Желчным пузырем, а

нередко и вырезкой от правой доли влево

(к середине) отграничивается квадратная

доля – lobusquadrates

(3). На висцеральной поверхности у центра

органа находятся ворота

печени –

portahepatis,

где в нее проходят косо справа воротная

вена, а выше печеночная артерия – ветвь

чревной артерии. В ворота печени также

входят нервы. Из ворот печени выходят

общий печеночный проток и лимфатические

сосуды.

Часть

правой доли печени (Акаевский А. И.,1984),

располагающаяся дорсально от ее ворот,

называется хвостатой

долей –

lobuscaudatus

(2) в связи с тем, что она, как правило,

имеет хорошо выраженный хвостатый

отросток –

proc.

caudatushepatis

(2),

ориентированный вправо и назад. Хвостатый

отросток прилежит к правой почке,

формируя от нее почечное

вдавлеиие

– impressiorenalis.

У свиней хвостатый отросток не

соприкасается с правой почкой. У некоторых

видов животных левая и правая доля

печени (каждая в отдельности) вырезками

делятся еще на латеральные

и медиальные доли

– lobussinisteretdexterlateralisetmedialis

(1,1,4,4).

Число долей неодинаково у разных видов

животных.

Печень

закреплена на диафрагме короткой

венечной

связкой –

lig.

coronariumhepatis.

Она слева и справа переходит в левую и

правую треугольные

связки –

lig.

trangularesinistrumetdextrum.

Серповидная связка также входит в

венечную связку. Сзади печень соединена

связками с правой почкой, желудком и с

двенадцатиперстной кишкой. Связки с

желудком – lig.

hepatogastricum,

и с двенадцатиперстной кишкой – lig.

hepatoduodenale,

образуют малый сальник.

Печень

построена из печеночных

долек –

lobulihepatis,

многогранной формы. В центре дольки

виден просвет вен, которые называются

центральными

венами

печеночных долек – vv.

centrales.

Дольки печени состоят из печеночных

клеток – гепатоцитов,

которые радиально отходят от центральных

вен, образуя из печеночных клеток

печеночные пластинки, или балки.

Терминальные ветви воротной вены

проходят между печёночными дольками и

носят название междольковых

вен – vv.

interlobulares.

Мельчайшие желчные

капилляры

начинаются между клетками печеночных

долeк,

сливаясь они формируют более крупные

левый и правый

печеночные протоки,

которые, соединяясь вентральнее воротной

вены, дают начало общему

печеночному протоку

– ductushepaticuscommunis.

Последний выходя из ворот печени, следует

к двенадцатиперстной кишке и при наличии

желчного пузыря сливается с пузырным

протоком. Этот объединенный проток

называется желчным

протоком –

ductuscholedochus,

и впадает в просвет двенадцатиперстной

кишки.

Желчный

пузырь –

vesicafellae

(5) – это

вместительный грушевидной формы

резервуар, служащий для накопления

желчи. В нем выделяют дно

–fundusvesicaefelleae,

развитое тело

– corpusvesicaefelleae,

а также шейку

–collumvesicaefelleae,

продолжающуюся в пузырный

проток –

ductuscysticus,

а он, в свою очередь, объединяясь с общим

печеночным протоком, формирует желчный

проток –

ductuscholedochus.

Желчный проток открывается в просвет

двенадцатиперстной кишки либо

самостоятельно, либо соединившись с

протоком поджелудочной железы. Стенки

желчного пузыря (и протока) состоят из

слизистой, мышечной и серозной оболочек.

Кровоснабжениепечени

осуществляется ветвями печеночной

артерии (a.

hepatica)

Отток

кровииз

печени происходит в печеночные вены

(vv.hepaticae).

Иннервируется

печень ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют

печеночное

симпатическое сплетение.

Видовые особенности

печени:

У

собак печень

относительно очень большая с глубокими

вырезками, разграничивающими ее на 6

долей: 1) левую латеральную—самую

крупную, 2) левую медиальную помельче,

3) правую латеральную, 4) правую медиальную

(почти одинаковые), 5) квадратную —

наименьшую, 6) хвостатую. Квадратная

доля лежит с висцеральной стороны под

воротами печени между левой и правой

медиальными долями, ограниченная желчным

пузырем и круглой связкой. На дорсальном

крае хвостатой доли (лежащей над воротной

веной) имеется вырезка для пищевода;

вместе с пищеводом здесь следует и

каудальная полая вена. Сосцевидный

отросток сильно развит, пирамидальной

формы, ориентирован влево к воротам

печени, хвостатый – очень сильно выражен,

иногда раздвоен, направлен вправо и

каудально, имеет вдавление для почки.

Желчный пузырь

располагается глубоко между правой

медиальной и квадратной долями, в

результате чего виден как с висцеральной,

так и с диафрагмальной поверхностей

печени. Печеночный проток соединяется

с пузырным протоком и формирует желчный

проток, который открывается в

двенадцатиперстную кишку на расстоянии

2,5-8 см от пилоруса. Печень располагается

в правом и левом подреберьях, в области

мечевидного отростка соприкасается с

брюшными стенками, верхний край правой

латеральной доли и хвостатый отросток

соприкасаются с правой почкой. Печень

прикреплена к диафрагме венечной,

круглой, левой треугольной и серповидной

связками. Правой треугольной связки

нет, серповидная связка развита слабо.

Абсолютная масса печени в зависимости

от породы собак варьирует от 127 до 1350 г.

У

свиней левая

и правая доли печени (каждая в отдельности)

глубокими вырезками подразделяются на

левые и правые латеральные и медиальные

доли. Квадратная доля чаще треугольной

формы и своим концом не достигает

вентрального края печени. Хвостатая

доля выступает своим хвостатым отростком

вправо и по нему проходит каудальная

полая вена. Правая латеральная доля

печени (хвостатый отросток) не соприкасается

с почкой и по этому почечное вдавление

отсутствует. Желчный пузырь располагается

в ямке средней доли и не свисает за

пределы вентрального острого края

(вмонтирован). Пузырный проток объединяется

с печеночным протоком и формирует

длинный желчный проток, который впадает

в начало двенадцатиперстной кишки

обособленно от протока поджелудочной

железы на расстоянии 2-5 см от пилоруса.

На поверхности печени хорошо видны

невооруженным глазом печеночные дольки,

так как они сравнительно большие (до 2

мм) и имеют хорошо выраженные междольчатые

прослойки.

Печень располагается

большей частью в правом подреберье до

13 межреберья, меньшая часть находится

в левом подреберье достигая сзади линии

вертебрального конца 10-го ребра. Нижние

края двух левых, а также правой медиальной

долей касаются в области мечевидного

отростка вентральной брюшной стенки и

даже иногда подворачиваются каудально.

Венечная и правая треугольная связки

находятся между верхним краем правых

долей и диафрагмой. Левая треугольная

связка слабая. Абсолютная масса печени

свиней до 2,5 кг.

У

крупного рогатого скота

печень лежит в правом подреберье от

уровня 6-8-го межреберного пространства

до вертебрального конца последнего

ребра,часто

выступая за пределы его заднего края.

Нижний край печени до 10 ребра совпадает

с линией прикрепления диафрагмы.

Серповидная связка отсутствует. Круглая

связка следует от вырезки между квадратной

(средней) и левой долями печени соединяя

ее с вентральной стенкой живота. У

взрослого скота круглой связки может

не быть (Акаевский А. И. ссоавт., 1984).

Печень не четко разделена на доли. Справа

от желчного пузыря лежит крупная правая

доля; слева от круглой связки находится

левая доля. Ворота печени отграничивают

на правой доле нижнюю квадратную от

дорсально расположенной хвостатой

доли. Над правой долей располагается

хвостатая доля с двумя отростками:

сосцевидным над воротами печени

и большим хвостатым, выступающим над

правой долей печени и имеющим почечное

вдавление. Печень связана с правой

почкой печеночно-почечной связкой, а с

двенадцатиперстной кишкой скреплена

печеночно-двенадцатиперстной связкой.

Квадратная доля отграничена только

одним желчным пузырем, она лежит

вентральнее ворот печени между желчным

пузырем и круглой связкой. Желчный

пузырь имеет грушевидную форму и его

дно свисает вентрально за острый край

печени. Пузырь лежит в плоскости 10-го

межреберного пространства. Желчный

проток открывается в двенадцатиперстную

кишку самостоятельно, а не вместе с

протоком поджелудочной железы на

расстоянии 50-70 см от пилоруса. Отдельные

печеночные протоки часто открываются

непосредственно в желчный пузырь.

Абсолютная масса печени у коров колеблется

в пределах 3,4-9,2 кг.

У

лошадей

печень

располагается большей своей частью в

правом подреберье и меньшей – в левом.

Справа она достигает уровня середины

16-го ребра, а слева – 7-12 ребра, снизу она

доходит до вентральной трети грудинных

концов ребер. Желчного пузыря нет.

Дольчатость и почти все вырезки печени

выражены хорошо. Квадратная доля

обособлена вырезкой. Правая доля

отграничивается от средней глубокой

вырезкой, а средняя доля от левой

отделяется круглой связкой. В средней

доле ворота печени отделяют вентрально

расположенную квадратную долю от

небольшой хвостатой доли. Левая доля

подразделяется вырезкой на левую

медиальную и левую латеральную доли. В

хвостатой доле отростки выражены слабо,

хвостатый отросток ориентирован вправо,

а сосцевидный – влево. На правой доле

находятся почечное, ободочное и слепое

вдавления, а на левой лежит желудочное

углубление. На верхнем крае печени

локализуется пищеводная вырезка и

борозда для задней полой вены.Общий

печеночный

проток (а не желчный, так как из-за

отсутствия желчного пузыря нет и

пузырного протока, с

которым должен соединиться печеночный

проток) из ворот печени следует прямо

в дивертикул двенадцатиперстной кишки,

он короткий (до 5 см), Этот проток

объединяется с протоком поджелудочной

железы, формируя печеночно-поджелудочную

ампулу со сфинктером. Ампула открывается

в двенадцатиперстную кишку на расстоянии

10-12 см от пилоруса. Абсолютная масса

печени лошадей до 5 кг.

Поджелудочная

железа (pancreas)

– дольчатого строения, относится к

железам с внешней и внутренней секрецией.

Внешнесекреторная (экскреторная) часть

железы состоит из альвеол и их выводных

протоков. Она выделяет поджелудочный

сок в двенадцатиперстную кишку, ферменты

которого способствуют перевариванию

пищи, участвуя в расщеплении белков,

жиров и углеводов. Островковая

(внутрисекреторная, инкреторная) часть

поджелудочной железы выделяет гормоны

непосредственно в кровь. Эта часть

железы состоит из мелких эпителиальных

клеток, формирующих между альвеолами

островки овальной или округлой формы

диаметром до миллиметра и больше.

Эпителиальные клетки островков

продуцируют инсулин и глюкагон, которые

регулируют углеводный обмен. Кроме

того, клетками островков Лангерганса

выделяется гормон липокаин, участвующий

в регуляции жирового обмена.

Поджелудочная

железа распологается в брыжейке

двенадцатиперстной кишки и делится на

левую среднюю и правую доли, неодинаково

развитые у разных

видов животных. Проток

поджелудочной железы

– ductus

раnсrеаticus

–впадает в двенадцитиперстную кишку

у некоторых животных совместно с желчным

протоком, а у других – обособленно.

Редко встречается добавочный

проток –

ductuspancreaticusaccessorius,

который всегда открывается в

двенадцатиперстную кишку

самостоятельно.

Кровоснабжениеподжелудочной

железы осуществляется ветвями чревной

и краниальной брыжеечной артерий (a.

celiacaeta.

mesentericacranialis).

Отток

крови из

поджелудочной железы происходит по

одноименным с артериями венам в воротную

вену и ее притоки.

Иннервируетсяподжелудочная

железа ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют поджелудочное

симпатическое сплетение.

Видовы особенности

поджелудочной железы:

У

собак

поджелудочная железа красноватого

цвета, имеет вид узкой и длинной ленты.

Правая доля железы лежит вдоль

двенадцатиперстной кишки, достигая

почек, левая – прилегает к желудку.

Средняя доля развита слабо. Выводных

протоков может быть один, два или даже

три. При наличии двух выводных протоков

главный открывается вместе с желчным

протоком (не обособлено) на сосочке

двенадцатиперстной кишки, а добавочный

проток на 3—5 см каудальнее главного.

У

свиней

поджелудочная железа серовато-желтоватого

цвета. Она состоит из головки (тела),

левой и правой (хвост) долей. Железа

лежит в пределах двух последних грудных

и двух-трех первых поясничных позвонков.

Выводной проток один, открывается на

расстоянии 15—35 см от пилоруса. Абсолютная

масса поджелудочной железы свиней

достигает 150 г, относительная масса

составляет 0,11-0,15%.

У

крупного рогатого скота железа

желто-бурого цвета с розоватым оттенком.

В ней различают слабо выраженную и

направленную к печени головку, или

среднюю долю

– тело –

caputpancreatis,

s.

lobusmedius,

справа — правую

долю –lobusdexter,

и слева — левую

долю, или хвост железы

– lobussinisters.

caudapancreatic.

Головка и доли локализуются вправо от

средней сагиттальной плоскости, они

тянутся от 12-го ребра

до 2-4-го поясничного позвонка. Правая

доля обращена назад, лежит под правой

почкой и прилежит к

двенадцатиперстной и к нисходящей петле

ободочной кишки. Не длинная левая доля

располагается между рубцом и ножкой

диафрагмы, а также граничит с селезенкой.

Поджелудочная железа у крупногожатого

скота окружает воротную вену. Единственный

выводной проток

железы –

ductuspancreaticus

– выходит из правой доли и впадает в

двенадцатиперстную кишку обособленно

от желчного протока на расстоянии 30-40

см от него и на удалении около 80-110 см от

пилоруса. Абсолютная масса поджелудочной

железы до 500 г, относительная масса –

до 1,13 %.

У

лошадей

поджелудочная железа розовато-серого

или розовато-желтоватого цвета,

располагается

позади печени между желудком и

двенадцатиперстной кишкой, как в правом,

так и в левом подреберьях. Средняя доля

или тело железы прилегает к s-образному

изгибу двенадцатиперстной кишки, а

также к печени. Правая доля часто

сливается с телом, она самая

толстая и широкая, срастается рыхлой

клетчаткой с ножками диафрагмы, правой

почкой, слепой и ободочной кишками Левая

доля хорошо развита, лежит в малой

кривизне желудка, она окружает воротную

вену и рыхло срастается с желудком,

селезенкой и левой почкой. Выводных

протоков, как правило, два. Главный

проток открывается вместе с печеночным

протоком, а добавочный – чаще всего,

против главного (в противолежащей

стенке) на большом изгибе кишки (нередко

не функционирует). Абсолютная масса

поджелудочной железы лошадей достигает

350 г, а относительная масса равна 0,08%.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник