Лучевая диагностика опухолей поджелудочной железы

Постановка

диагноза рака поджелудочной железы без

использования современных методов

диагностики (ультразвуковая томография,

компьютерная томография, магнито-резонансная

томография, ангиография) невозможна.Первые

клинические симптомы возникают достаточно

поздно и, зачастую, при далеко зашедшем

опухолевом процессе.

Поджелудочная

железа анатомически делится на головку,

тело и хвост. При локализации опухоли

в головке поджелудочной железы первым

симптомом заболевания, как правило,

является стойкая механическая желтуха,

причина которой — распространение

опухоли на желчные протоки. Это грозное

состояние, которое требует немедленных

лечебных мероприятий для его купирования.

Раньше единственным способом для

разгрузки желчных протоков являлась

полостная операция с созданием обходного

соустья между желчными протоками и

кишечником. В настоящее время, с развитием

новой высокотехнологичной специальности

— рентгено-эндохирургии — предпочтение

отдается методикам, позволяющим

произвести отток желчи из печени без

открытых полостных вмешательств.

При

обследовании пациента с объемным

образованием в поджелудочной железе

врач должен решить многочисленные

диагностические задачи. Значительные

диагностические трудности возникают

при определении характера поражения

поджелудочной железы. Даже в

специализированных центрах, обладающих

всеми современными диагностическими

возможностями, не всегда удается сделать

однозначный вывод о характере поражения

поджелудочной железы. Наиболее сложно

отличить рак поджелудочной железы от

псевдоопухолевого панкреатита.

Инструментальные

методы обследования, используемые для

диагностики рака органов панкреатодуоденальной

зоны (ПДЗ), в т. ч. и опухолей поджелудочной

железы, подразделяют на неинвазивные

и инвазивные. К первым относятся

рентгенологическое исследование желудка

и двенадцатиперстной кишки (дуоденография),

ультразвуковая вычислительная томография

(УЗТ), рентгеновская компьютерная

томография (КТ), сцинтиграфия поджелудочной

железы (СцГ), к инвазивным — эндоскопическая

ретроградная холангиопанкреатография

(ЭРХПГ), селективная артериография (АГ),

чреспеченочная портография (ЧПГ),

чрескожная чреспеченочная холангиография

(ЧЧПХ) и лапароскопия (ЛС). В последние

годы большое внимание уделяется

чрескожной прицельной биопсии (аспирации)

поджелудочной железы под контролем УЗТ

или КТ (ЧПБ). Использование столь обширного

арсенала инструментальных методов

обследования указывает на отсутствие

единого информативного метода и

свидетельствует о чрезвычайной сложности

дифференциальной диагностики опухолей

этой локализации. Каждый из этих методов

имеет свою разрешающую способность и

диагностическую значимость, однако

только их сочетание позволяет решить

вопросы топической и уточняющей

диагностики, дооперационной морфологической

верификации опухолевого процесса и тем

самым выработать адекватную тактику

лечения больных раком органов ПДЗ.

Рентгенологическое

исследованиежелудка и двенадцатиперстной

кишки (дуоденография) остается наиболее

доступным методом обследования больных

при подозрении на опухоль поджелудочной

железы, однако традиционное его

использование имеет сравнительно низкую

разрешающую способность (точность

метода не превышает 26%) и позволяет

выявлять лишь опухоли больших размеров.

Разрешающая способность метода повысилась

при сочетании дуоденографии с гипотонией

и использовании чресзондовой дуоденографии.

При

поражении головки поджелудочной железы

косвенные признаки могут проявляться

в виде деформации антрального отдела

желудка за счет вдавления опухолью его

задней стенки или большой кривизны,

деформации и щелевидного сужения

различной степени выраженности медиальной

стенки луковицы, горизонтального и

вертикального отделов двенадцатиперстной

кишки. При локализации опухоли в теле

поджелудочной железы можно видеть

вдавление задней стенки или большой

кривизны тела желудка, а при опухоли

хвоста поджелудочной железы – вдавление

свода желудка.

При прорастании

опухолью головки поджелудочной железы

стенки двенадцатиперстной кишки на

фоне вдавления определяется участок

характерной опухолевой инфильтрации

в виде неподвижности слизистой, изменения

ее цвета и структуры поверхности, которая

становится тусклой, мелкобугристой,

легко кровоточит и фрагментируется при

проведении биопсии. Нередко на фоне

инфильтрации выявляется изъязвление

с плотным неровным дном, покрытым

некротическим налетом. Решающим этапом

диагностики является прицельная биопсия

и взятие мазков-отпечатков с биоптатов

для гистологической и цитологической

верификации диагноза.

При

раке тела и хвоста участок прорастания

может выявляться на фоне вдавления

стенки или без явного его проявления.

Визуально прорастание определяется

либо в виде изъязвления с плотным

неровным дном и инфильтрированными

краями, либо в виде уплощенных экзофитных

разрастаний, либо в виде сочетания

экзофитных компонентов с язвенным

дефектом.

Рентгенологическая

семиотика рака поджелудочной железы

Рентгенологические признаки рака

поджелудочной железы могут проявляться

в виде изменений в различных отделах

главного или боковых панкреатических

протоков или в паренхиме железы в

зависимости от локализации опухоли в

головке, теле или хвосте поджелудочной

железы, а также сдавления или прорастания

общего желчного протока при локализации

опухоли в головке железы. Можно выделить

ряд основных рентгенологических

признаков рака поджелудочной

железы:

•обструкция главного

панкреатического протока,

•ограниченный

стеноз главного панкреатического

протока,

•протяженное

сужение главного панкреатического

протока,

•изменение ветвей

главного панкреатического

протока,

•очаговые изменения

в паренхиме поджелудочной железы.

При раке головки поджелудочной

железы, который в подавляющем большинстве

случаев сопровождается механической

желтухой, патогномоничным рентгенолоическим

признаком является сужение просвета

внепеченочных желчных протоков различной

степени выраженности вплоть до полного

блока за счет сдавления или прорастания

их опухолью. Наиболее часто поражается

общий желчный проток, однако при

значительном распространении опухоли

изменения могут локализоваться и на

уровне общего печеночного протока. В

ряде случаев при опухоли, исходящей из

краевых отделов головки поджелудочной

железы, основные изменения на

панкреатохолангиограммах выявляются

в желчных протоках при минимальном

поражении протока поджелудочной

железы.

При обструктивном

типе на панкреатограммах выявляется

полный блок главного панкреатического

протока на различном расстоянии от

устья в зависимости от локализации

опухоли. Характерной для опухолевого

поражения является конусовидная,

скошенная или булавовидно расширенная

культя, а также нитевидное сужение

культи протока (симптом «крысиного

хвоста»).

Панкреатохолангиограмма.

Рак головки поджелудочной железы.

Стенозирующий тип.

Панкреатохолангиограмма.

Рак головки поджелудочной железы.

Обструктивный тип. Полный блок главного

панкреатического и общего желчного

протоков.

Сцинтиграфия

(СцГ)

с использованием методики двухиндикаторного

исследования с 75Sе-метионином с 198Au

позволяет получить изображение нормальной

поджелудочной железы в 53—97% случаев.

Диагностика опухоли поджелудочной

железы основана на выявлении очаговых

дефектов накопления индикатора или

значительном снижении радиоактивности

в зоне опухоли. Возможности метода

ограничены отсутствием критериев

различия между СцГ картиной опухоли и

хронического панкреатита или кисты ПЖ,

в связи с чем в 30% случаев диагноз РПЖ

является ложноположительным.

Диагностическая точность метода

составляет 64%, причем разрешающая

способность самых современных аппаратов

— опухоли 3 и более см в диаметре.

Ангиосцинтиграфия, в связи с анатомическими

особенностями кровоснабжения железы,

не улучшает результаты метода. Несмотря

на малую чувствительность СцГ при

опухолях ПЖ, высокая ее специфичность

может быть использована в качестве

скрининга, т. к. неизмененная

сцинтиграфическая картина поджелудочной

железы с высокой степенью надежности

свидетельствует об отсутствии в ней

патологических изменений.

Ультразвуковая

вычислительная томография (УЗТ)

является приоритетным методом в

диагностике заболеваний поджелудочной

железы, печени, желчных протоков и

желчного пузыря. Нормальную поджелудочную

железу можно визуализировать с помощью

УЗТ в 80% наблюдений. Метод может быть

использован для скрининига РПЖ и

определения группы повышенного риска

развития рака органов ПДЗ. Чувствительность

УЗТ при РПЖ составляет 83—93%, специфичность

— 81—99%, точность около 84%. УЗТ позволяет

выявлять опухоли поджелудочной железы

размерами 2-3 см. К основным ультразвуковым

признакам опухоли ПЖ относятся наличие

объемного образования с неровными,

бугристыми контурами и пониженной

эхогенностью. Косвенными признаками

могут служить увеличение и деформация

железы, признаки механической желтухи

(расширение внутрипеченочных и

внепеченочных желчных протоков, желчного

пузыря), а также расширение протока

поджелудочной железы. В настоящее время

предложен метод, эндоскопической УЗТ

(ЭУЗТ) поджелудочной железы. Перспективным

направлением в диагностике РПЖ является

также интраоперационная УЗТ.

Рак

головки поджелудочной железы. В головке

определяется бугристое образование

сниженной эхогенности. Вирсунгов проток

расширен до 7 мм.

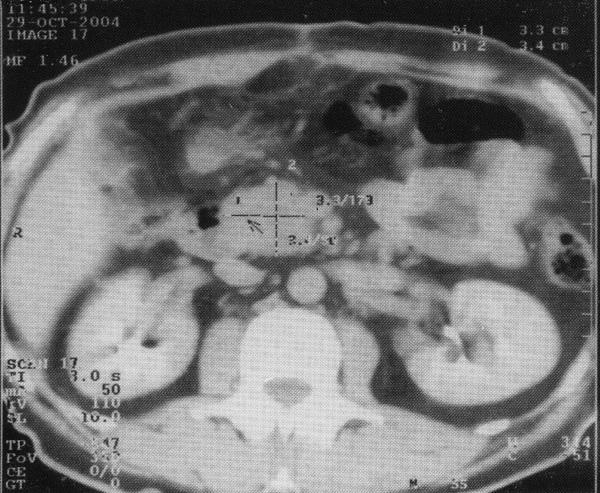

Компьютерная

рентгеновская томография (КТ)

нашла применение в дифференциальной

диагностике опухолей органов ПДЗ.

Преимуществом метода является его

неинвазивность и возможность визуализации

органов. К прямым признакам опухолевого

поражения ПЖ относятся увеличение

размеров, нечеткость контуров и деформация

пораженного участка железы, негомогенность

его структуры и инфильтрация

перипанкреатической клетчатки, сосудов,

стенки двенадцатиперстной кишки.

Косвенными признаками служат расширение

желчных протоков, увеличение желчного

пузыря, наличие асцита, метастазов в

печени и забрюшинных лимфатических

узлах. При опухолях менее 3 см КТ

малоинформативна, что обусловлено

отсутствием различий в относительной

плотности опухолевой ткани и паренхимы

ПЖ. Информативность метода достигает

82—100% при РПЖ III—IV ст. В отличие от

солидных опухолей, цистаденомы и кисты

поджелудочной железы хорошо визуализируются

с помощью КТ.

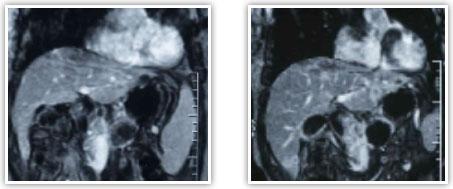

Магнитно-резонансная

томография

(МРТ)

является методикой с высокой разрешающей

способностью при опухолях поджелудочной

железы. При анализе результатов этого

исследования опытный специалист может

сделать вывод не только о распространенности

опухолевого процесса и связи его с

магистральными сосудами, но и предположить

гистологическую структуру новообразования.

МРТ

в Т1 с контрастированием гадолинием 48

летнего пациента с раком поджелудочной

железы до и после лечения.

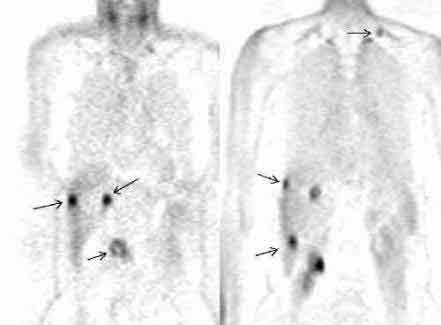

При

выявлении новообразований поджелудочной

железы используется также

позитронно-эмисионная

томография

К рисунку ПЭР:

Применение позитронной эмиссионной

томографии при раке поджедлудочной

железы. Множественные очаги гиперфиксации

18F-ФДГ у пациента с аденокарциномой

головки поджелудочной железы и метастазами

опухоли (фронтальные срезы).

Слева.

Срез на уровне головки поджелудочной

железы. Стрелками отмечены опухоль

головки ПЖ (нижний очаг) и два метастаза

в печени.

Справа.

Срез на уровне почки. Стрелками отмечены

три метастаза в печени и метастаз в

надключичный лимфатический узел.

Заключение

Морфологическая

верификация диагноза рака ПЖ представляет

большие трудности. Поэтому при

диагностировании опухоли поджелудочной

железы часто недостаточно применения

одного метода лучевой диагностики.

Только комплексное обследование с

использованием всего современного

диагностического арсенала, включая

определение опухолевых маркеров СА-19-9

и РЭА, может позволить установить

правильный диагноз.

Список

использованной литературы

1.

Блохин Н.Н., Итин А.Б., Клименков А.А. Рак

поджелудочной железы и внепеченочных

желчных путей. — М.: Медицина, 1982.

2.

Габуния Р.И., Колесникова Е.К.. Компьютерная

томография в клинической диагностике.

— М. Медицина, 1995.

3.Гарин

А.М., Базин И.С. Злокачественные опухоли

пищеварительной системы. М., 2003; 171–236.

4.

Сафиуллин Р.Р. Роль комплексной лучевой

диагностики при новообразованиях

поджелудочной железы / Р.Р.Сафиуллин //

Тез. докл. научно-практ. конференции

молодых ученых. – Казань, 2004. – С. 85-86.

5.

Тодуа Ф.И., Федоров В.Д.,.Кузин М.И.

Компьютерная томография органов брюшной

полости. — М. Медицина, 1991.

Соседние файлы в предмете Лучевая диагностика

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Московский

государственный медико-стоматологический

университет

Реферат

Лучевая диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей поджелудочной диагностики

Выполнила:

студентка 3 курса лечебного ф-та 14 группы

Петровская

Т.П.

Преподаватель:

Буланова Инна Михайловна

Москва

– 2009

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….3

Классификация

опухолей поджелудочной железы………………………………4Клинические

проявления…………………………………………………………..4Диагностика

опухолей поджелудочной железы………………………………….6Рентгенологическое

исследование…………………………………………….6Сцинтиграфия……………………………………………………………………8

Ультразвуковая

вычислительная томография…………………………………9Компьютерная

томография……………………………………………………..9Магнитно-ядерная

томография…………………………………………………10Позитронно-эмисионная

томография………………………………………….10

Заключение…………………………………………………………………………..11

Список

использованной литературы………………………………………………12

Введение

Статистика

последних лет свидетельствует о

неуклонном росте заболеваемости и

смертности от рака поджелудочной железы

(РПЖ). Наибольшее распространение он

получил в индустриально развитых

странах: в США за последние 50 лет

заболеваемость РПЖ возросла более чем

в 3 раза по частоте и достигает уровня

9,0 на 100 000 населения, он является третьей

по частоте патологией среди злокачественных

опухолей желудочно-кишечного тракта

(10%), занимает 4-е место в структуре причин

смерти онкологических больных. В

структуре всех заболеваний поджелудочной

железы рак составляет около 20%.

В

монографии «Питание и профилактика

рака: глобальные перспективы»,

подготовленной Всемирным фондом изучения

рака и Американским институтом по

изучению рака, в специальном разделе,

посвященном поджелудочной железе,

специалисты так оценили возможное

влияние факторов питания: возможно риск

возникновения опухоли увеличивает

употребление мяса, холестерина,

высококалорийной пищи; вероятно не

влияет на риск возникновения опухолей

поджелудочной железы употребление

алкогольных напитков, кофе, чая. Наконец,

вероятно снижает риск возникновения

рака потребление фруктов и овощей.

Судя по осторожности оценок

(«возможно, «вероятно»), достаточно

весомых аргументов для оценки влияния

различных факторов питания на риск

возникновения опухолей поджелудочной

железы специалисты не нашли. В недавней

монографии МАИР (2003 г.), посвященной

оценке роли фруктов и овощей в профилактике

рака, ничего определенного в отношении

поджелудочной железы также не было

сказано.

Столь

же неопределенна возможная роль

профессиональных факторов.

Не

ясна роль диабета в развитии рака

поджелудочной железы. В нашей практике

мы часто сталкиваемся с тем, что за 1-2

года до выявления рака поджелудочной

железы у больного диагностируется

сахарный диабет. До сих пор нет ясности

в вопросе: является ли диабет причиной

развития опухоли в поджелудочной железе

или же диабет развивается на фоне

опухолевого процесса?

Таким

образом, единственным доказанным и

устраняемым фактором повышенного риска

возникновения опухолей поджелудочной

железы из числа перечисленных выше

остается пока курение. Мы надеемся, что

в ближайшие годы будет совершен прорыв

в понимании причин, способствующих

возникновению рака поджелудочной

железы.

Диагностика

и лечение опухолей поджелудочной железы

продолжает оставаться одной из наиболее

сложных проблем онкологии.

Большинство

больных попадает к врачу с жалобами на

боль, желтуху, необъяснимую потерю веса

или недавно развившийся диабет. Эти

симптомы не являются специфичными для

рака поджелудочной железы, похожая

симптоматика характерна и для таких

заболеваний, как желчно-каменная болезнь,

холангит, язвенная болезнь желудка и

12-перстной кишки, хронический панкреатит.

Быстро разобраться с диагнозом может

позволить только комплексное обследование.

Соседние файлы в предмете Лучевая диагностика

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Лучевая диагностика рака протока поджелудочной железы

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Карцинома панкреатического протока (pancreatic ductal adenocarcinoma — PDA), рак поджелудочной железы

2. Определение:

• Солидное эпителиальное новообразование протоков экзокринной части поджелудочной железы

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Основные диагностические признаки:

о Объемное образование поджелудочной железы с нечеткими контурами, вызывающее обструкцию панкреатического и, иногда, общего желчного протока (вызывая появление симптома «двойного протока»)

• Локализация:

о Головка (60-70%), тело (5-10%), хвост (10-15%), несколько отделов железы или диффузное поражение (22%)

• Размеры:

о Средний размер: 2-3 см

• Морфология:

о Составляет 85-90% случаев всех опухолей поджелудочной железы

о Разрастаясь, опухоль окружает интрапанкреатические кровеносные сосуды и обычно уже нерезектабельна на момент развития первых проявлений

о Местно-инфильтративный рост

о Метастатические поражения печени, лимфоузлов ворот печени, брюшины, легких, плевры, костей

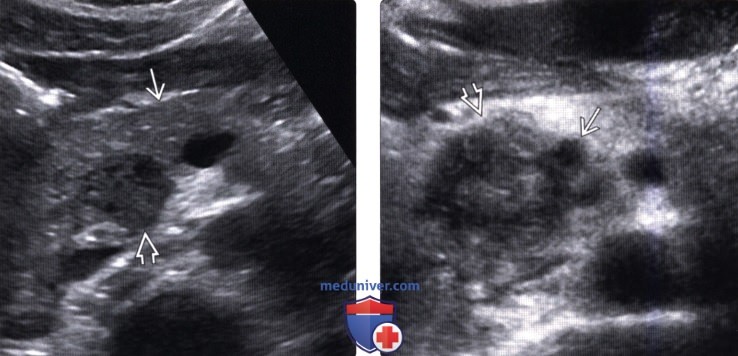

2. УЗИ при раке протока поджелудочной железы:

• УЗИ в черно-белом режиме:

о Гипоэхогенное инфильтративное объемное образование:

— Расширение протоков поджелудочной железы:

>3 мм выше опухоли, извитость и утрата параллельности (стенок протока)

— Расширение желчного протока:

Часто наблюдается при карциноме головки поджелудочной железы

Обструкция на уровне головки поджелудочной железы или ворот печени, в зависимости от размеров опухоли и регионарной лимфаденопатии

± расширение пузырного протока и желчного пузыря (симптом Курвазье)

— Кальциноз или некротические/кистозные изменения: наблюдаются редко

о Может выявляться мелкое изоэхогенное объемное образование, вызывающее небольшое местное изменение контура (железы) (например, крючковидного отростка)

о Диффузное опухолевое поражение железы бывает трудно дифференцировать от острого панкреатита

о Вторичные изменения:

— Смещение/обрастание опухолью прилегающих сосудов

— Атрофия или панкреатит проксимальнее уровня обструкции протока

— Асцит вследствие метастатического поражения брюшины

— Метастазы в печени и в регионарных лимфоузлах

• Цветовая допплерография:

о Помогает оценить венозную обструкцию или обрастание опухолью сосудов

• Эндоскопическое ультразвуковое исследование: наиболее чувствительный метод, позволяющий выявить мелкое гипоэхогенное объемное образование головки поджелудочной железы

• Может использоваться как метод контроля при тонкоигольной аспирационной биопсии

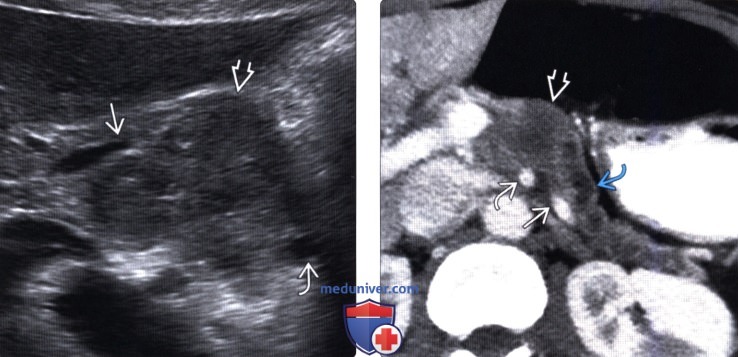

(Левый) На поперечном УЗ срезе брюшной полости в головке поджелудочной железы определяется округлое объемное образование, гипоэхогенное по сравнению с нормальной тканью поджелудочной железы.

(Правый) На поперечном УЗ срезе брюшной полости выявляется инфильтративное гетерогенное объемное образование головки поджелудочной железы, охватывающее верхнюю брыжеечную вену.

3. Рентгенография при раке протока поджелудочной железы:

• Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография:

о Стриктура (протока) поджелудочной железы с расширением его вышележащего отрезка

о При биопсии — комбинация с эндоскопическим УЗИ

о Позволяет дренировать обтурированные протоки

4. КТ при раке протока поджелудочной железы:

• КТ с контрастным усилением:

о Низкоконтрастное инфильтративное объемное образование с нечеткими контурами, сопровождающееся вторичными изменениями:

— обструкцией панкреатического и общего желчного протоков — при локализации опухоли в головке поджелудочной железы

— атрофией вышележащих отделов поджелудочной железы

о Труднее диагностируются изоплотные объемные образования (10-15%) и опухоли размерами <2 см:

— Могут наблюдаться только вторичные изменения в сочетании с малозаметной припухлостью паренхимы

о Позволяет диагностировать инвазию в соседние органы (двенадцатиперстную кишку, желудок, ворота печени и селезенки, брыжейку)

о Отдаленные метастазы в печени, по брюшине, регионарных лимфоузлах

• КТ-ангиография:

о Более точный метод диагностики поражения сосудов:

— Опухоль соприкасается с сосудом (<180° окружности сосуда), окружает сосуд (>180° окружности сосуда), вызывает его сужение или окклюзию

— Верхняя брыжеечная вена (superior mesenteric vein — SMV) в форме слезы указывает на опухолевую инвазию вены

5. МРТ при раке протока поджелудочной железы:

• Т1-ВИ:

о Гипоинтенсивна по сравнению с нормальной паренхимой вследствие фиброзной природы опухоли

о Насыщение жировой ткани увеличивает четкость изображения

• Т2-ВИ:

о Повышает выявляемость расширения протоков

• Т1-ВИ с контрастированием:

о Оптимальная методика определения границ опухоли, наблюдается ее невыраженное контрастирование

о Выявляются те же признаки разрастания опухоли вокруг сосудов и распространения опухоли, что и при КТ с контрастным усилением

• МР холангиопанкреатография:

о Расширение протоков проксимальнее обтурирующей опухоли

6. Рекомендации по визуализации:

• Оптимальный метод визуализации:

о КТ с контрастным усилением: общая точность 86-99%

• Рекомендации по методике проведения исследования:

о КТ с контрастным усилением должно проводиться в соответствии со специальным протоколом КТ-артериографии поджелудочной железы

• При обследовании пациентов с безболезненной механической желтухой УЗИ зачастую является методом диагностики первой линии, позволяющей установить уровень обструкции:

о При диагностике опухолей поджелудочной железы и оценке ее резектабельности чувствительность метода ниже, чем у КТ или МРТ

• В случаях обструкции протоков при отсутствии объемного образования эндоскопическое УЗИ используется при выполнении биопсии как метод контроля:

о Чувствительность метода выше при диагностике мелких опухолей размерами <2 см, которые могут быть пропущены при КТ

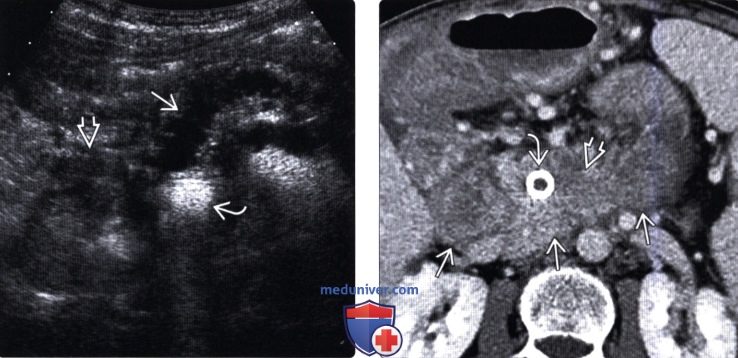

(Левый) На поперечном УЗ срезе брюшной полости визуализируется крупное гипоэхогенное объемное образование тела поджелудочной железы, сужение селезеночной вены вблизи слияния ее с воротной веной. Дистальная часть тела поджелудочной железы скрыта; однако панкреатический проток выглядит расширенным.

(Правый) При КТ с контрастным усилением также выявляется инфильтративное образование тела поджелудочной железы, окружающее селезеночную вену до места ее впадения в воротную вену и соприкасающееся с верхней брыжеечной артерией. Обратите внимание на расширение панкреатического протока и атрофию паренхимы поджелудочной железы выше уровня опухоли.

в) Дифференциальная диагностика рака протока поджелудочной железы:

1. Хронический панкреатит:

• Фокальная или диффузная атрофия железы с расширением главного протока поджелудочной железы и обширными кальцинатами

• Может выявляться длинная сегментарная стриктура дистальной части общего желчного протока с престенотической дилатацией

• Утолщение перипанкреатической фасции и некроз жировой клетчатки

• Фокальный панкреатит может симулировать объемное образование и быть трудно отличим от карциномы

2. Муцинозная кистозная опухоль поджелудочной железы:

• Разделенное перегородками кистозное объемное образование, чаще всего локализующееся в хвосте поджелудочной железы; может выявляться периферический кальциноз; панкреатический проток не расширен

3. Лимфома:

• Очаговое или диффузное увеличение поджелудочной железы, изредка вызывающее обструкцию панкреатического или желчного протоков

• Сопутствующая лимфаденопатия внутрибрюшных лимфоузлов, поражение селезенки

4. Нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы:

• Гиперваскуляризованные первичные и вторичные опухоли, не сопровождающиеся расширением протока поджелудочной железы

5. Метастазы:

• Солитарные/множественные объемные образования поджелудочной железы, обычно сопровождающиеся поражением других органов (например, печени, надпочечников, лимфоузлов)

• Обструкция панкреатического или желчного протоков наблюдается редко

6. Серозная цистаденома:

• Смешанное кистозное/солидное новообразование головки поджелудочной железы; может определяться центральный звездчатый кальцинат; расширение протока поджелудочной железы отсутствует

(Левый) На поперечном срезе брюшной полости визуализируется извитой расширенный панкреатический проток. Головка поджелудочной железы скрыта газами стента общего желчного протока. Обратите внимание на опухолевидное увеличение двенадцатиперстной кишки.

(Правый) При КТ с контрастным усилением на аксиальной томограмме значительно лучше визуализируется объемное образование сниженной плотности с нечеткими контурами, инфильтрирующее перипанкреатическую жировую клетчатку и прорастающее двенадцатиперстную кишку. Визуализируется стент общего желчного протока.

г) Патология:

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Факторы риска; курение сигарет, ожирение, сахарный диабет, хронический панкреатит, отягощенный семейный анамнез

2. Классификация рака протока поджелудочной железы:

• Стадии заболевания определяются размерами опухоли, ее локализацией, поражением сосудов и наличием метастатического поражения (стадии в соответствии с классификацией TMN)

• Критерии NCCN (National Comprehensive Cancer Network-Всеобщей национальной онкологической сети, США): определяют резектабельность:

о Резектабельная (стадии I,II); «чистая» жировая клетчатка вокруг чревного ствола, верхней брыжеечной артерии, печеночной артерии; отсутствует деформация верхней брыжеечной и воротной вен

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Нечетко отграниченное плотное солидное инфильтративное мягкотканное объемное образование

4. Микроскопия:

• Плотно упакованные опухолевые клетки с атипией ядер, развивающиеся из эпителия протоков

• Часто наблюдается инвазия в сосуды и периневральные пространства, сопровождающееся развитием десмопластической стромы

д) Клинические особенности:

1. Проявления рака протока поджелудочной железы:

• Наиболее часто встречающиеся жалобы/симптомы:

о Обычно до поздних стадий протекает бессимптомно

о Клиническая картина определяется локализацией первичной опухоли:

— Головка поджелудочной железы: механическая желтуха

— Тело или хвост: потеря веса, вероятны метастазы в печени

о Чаще всего манифестируют отдаленные метастазы (около 65%); опухоль, ограниченная поджелудочной железой манифестирует реже (около 15%)

о Сывороточный биомаркер: СА 19-9

2. Демография:

• Возраст:

о Средний возраст на момент первых проявлений: 55 лет; пик: 7-е десятилетие

• Пол:

о М:Ж = 2:1

3. Эпидемиология:

о Вторая наиболее часто встречающаяся опухоль желудочно-кишечного тракта после колоректального рака

4. Течение и прогноз:

• Обычно прогноз неблагоприятный вследствие развития к моменту манифестации распространенной опухоли:

о При отсутствии хирургического лечения: пятилетняя выживаемость около 5%

о После оперативного лечения: пятилетняя выживаемость 15-20%

5. Лечение рака протока поджелудочной железы:

• Панкреатодуоденэктомия (операция Whipple) с последующей адъювантной терапией, при резектабельных опухолях (<15%)

• При опухолях III стадии сомнительной резектабельности-неоадъювантная терапия с целью снижения стадии опухоли перед выполнением резекции

• По поводу местноинвазивной опухоли III стадии проводится химиотерапия и/или химиорадиотерапия:

о Паллиативное лечение включает в себя постановку стента желчных протоков, наложение желудочного анастомоза (при обструкции двенадцатиперстной кишки), блокаду чревного нерва (при хронических болях в животе)

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Следует дифференцировать эту опухоль от других солидных объемных образований поджелудочной железы по наличию дилатации главного протока поджелудочной железы

2. Советы по интерпретации изображений:

• Инфильтративное объемное образование головки поджелудочной железы, сопровождающееся обструкцией/дилатацией протока и зачастую обширной местной инвазией и регионарными метастазами уже на момент развития клинических проявлений

3. Особенности оценки результатов:

• Для оценки резектабельности опухоли используются критерии Всеобщей национальной онкологической сети, США (NCCN)

ж) Список использованной литературы:

1. Al-Hawary ММ et al: Pancreatic ductal adenocarcinoma radiology reporting template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology and the American Pancreatic Association. Radiology. 270(1):248-60, 2014

2. Wolfgang CL et al: Recent progress in pancreatic cancer. CA Cancer J Clin. 63(5)318-48, 2013

3. Estrella JS et al: Post-therapy pathologic stage and survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma treated with neoadjuvant chemoradiation. Cancer. 118(1):268-77, 2012

4. Saftoiu A et al: Role of endoscopic ultrasound in the diagnosis and staging of pancreatic cancer. J Clin Ultrasound. 37(1)1-17, 2009

— Также рекомендуем «УЗИ при нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 11.11.2019

Источник