Мейоза клетки поджелудочной железы

Мейоз — один из типов клеточного деления, наряду с митозом. Мейоз включает два деления диплоидной клетки, результат которых — появление четырех гаплоидных половых клеток, у животных это гаметы, у растений и грибов споры. В любой гамете имеется половина первичного соматического набора хромосомы.

Иначе говоря, мейоз — это такое деление клетки, при котором происходит сокращение исходного количества хромосом вдвое: диплоидный набор (2n) превращается в гаплоидный (n).

Биологический смысл мейоза:

1) мейоз — залог постоянного образования половых клеток у животных, спор у грибов и растений;

2) в результате мейоза набор хромосом становится в два раза меньше, что способствует сохранению постоянства хромосомного набора в поколениях (диплоидный набор вновь восстанавливается после оплодотворения);

3) в процессе мейоза между гомологичными хромосомами происходит генетическая рекомбинация — кроссинговер, дающий новые «свежие» комбинации аллелей генов в половых клетках и новые комбинации признаков;

4) в мейозе идет независимое расхождение хромосом, в результате чего в половых клетках возникают новые сочетания хромосом, что также способствует появлению новых комбинаций признаков у отдельных особей.

Профаза 1 мейоза 1

Профаза мейоза 1 имеет пять последовательных стадий. Ниже мы рассмотрим подробности конъюгации и кроссинговера во всех пяти стадиях профазы мейоза 1: лептотене, зиготене, пахитене, диплотене и диакинезе.

1. Лептотена. Это так называемая стадия тонких нитей. Хромосомы тоненькие, удлиненные, «составлены» из двух сестринских хроматид, но они пока тесно сближены, отчего каждая хромосома кажется одиночной. Хромосомы конденсируются и видны в микроскоп. Они прикреплены концами к ядерной мембране. Итак, в ходе лептотены хромосомы «слипаются» в единое образование, становятся видимыми.

2. Зиготена. Гомологичные хромосомы объединяются. Вначале идет синапс — тесное сближение гомологов, это и обозначает переход от лептотены к зиготене. Концы хромосом-гомологов могут сближаться, а затем соединение от кончиков распространяется вдоль хромосом (впрочем, иногда бывает и наоборот). Образуется синаптонемальный комплекс.

1) Бивалент образуется при соединении двух гомологичных хромосом. Так как ДНК удваивалась в интерфазе, каждая из гомологичных хромосом будет состоять из пары хроматид.

2) Итак, бивалент — структура, содержащая четыре хроматиды, или (что аналогично) две гомологичные хромосомы. Используется и другое название — тетрада, при этом подчеркивается, что любая хромосома построена из пары сестринских хроматид.

3) Обратите внимание, что ниже на рисунках показан пример поведения в клетке лишь одной пары гомологичных хромосом (одного бивалента). Как вы понимаете, в разных клетках разное количество пар хромосом, значит, такие же процессы по аналогии будут идти с каждой парой хромосом.

4) На рисунке 1 две гомологичные хромосомы (бивалент) до сближения (очевидно, что состоят они из двух хроматид).

5) На рисунке 2 представлены биваленты при соединении двух гомологичных хромосом в профазе. Идет обмен участками хромосом. Проведем аналогию — на стадии зиготены хромосомы, как половые клетки при образовании зиготы в половом процессе, сближаются.

3. Пахитена. Стадия толстых нитей. Синапс завершен. Главное событие этой стадии — кроссинговер, или же перекрест

между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом. Перекресты проявляются в виде хиазм. Для запоминания можно применить «правило двух П»: пахитена и перекрест начинаются с буквы П.

1) В чем смысл кроссинговера?

Материнские и отцовские хромосомы, построенные из пары хроматид, обмениваются участками.

2) Кроссинговер дает новые сочетания аллелей генов в хромосомах гамет. Помните, что в ходе кроссинговера не возникают новые аллели генов, он создает только их новые комбинации. Новые аллели возникают как результат генных мутаций.

3) Итак, при кроссинговере появляются хромосомы с новыми сочетаниями аллелей и, как следствие, новыми сочетаниями признаков, которые несут эти аллели.

4) Однако если в гомологичных хромосомах присутствуют две идентичные аллели генов, обмен ими не приведет к изменению признаков. Например, если идет перекрест между гомологичными хромосомами, в каждой из которых два одинаковых аллеля цвета глаз, то нового сочетания аллелей не образуется. Если же в одной хромосоме аллель А (карие глаза), а в другой а (голубые глаза), то кроссинговер приведет к обмену аллелями и образованию новых сочетаний аллелей в хромосомах.

4. Диплотена. Хромосомы в биваленте отталкиваются, они связаны только в местах хиазм. Идет окончание синапса, разрушение синаптонемального комплекса. У женщин на стадии диплотены хромосомы могут находиться в течение 10–15 лет, так как у них исходные клетки, из которых сформируются яйцеклетки, ооциты 1 порядка, начинают формироваться еще в ходе эмбрионального развития.

1) Итак, объединение хромосом заканчивается, они снова разделяются, и мы видим «ди» — две хромосомы, причем каждая имеет в своем составе две хроматиды.

2) В профазе 1 мейоза в отличие от профазы митоза, многие петли хромосом еще не конденсированы, в них идет транскрипция. К примеру, в ооцитах идет активный синтез РНК, синтез белков для питания будущего зародыша. Хромосомы с отходящими от них неконденсированными петлями хроматина называют хромосомами типа ламповых щеток (встречаются также у амфибий и других организмов).

5. Диакинез. Заканчивается конденсация хромосом. Они утолщены, отделены от ядерной мембраны. Бивалент явно состоит их двух гомологичных хромосом. Каждая из них — из двух хроматид. Набор хромосом и количество ДНК — 2n4c.

Источник

Узнать о виде деления клетки поможет данная статья. Мы расскажем кратко и понятно о мейозе, о фазах, которые сопровождают этот процесс, обозначим основные их особенности, узнаем, какие признаки характеризуют мейоз.

Что такое мейоз?

Редукционное деление клетки, другими словами – мейоз – это вид деления ядра, при котором число хромосом уменьшается в два раза.

В переводе с древнегреческого языка, мейоз обозначает уменьшение.

Данный процесс происходит в два этапа:

- Редукционный;

На этом этапе в процессе мейоза число хромосом в клетке уменьшается вдвое.

- Эквационный;

В ходе второго деления гаплоидность клеток сохраняется.

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

Особенностью данного процесса является то, что протекает он только лишь в диплоидных, а также в чётных полиплоидных клетках. А всё потому, что в результате первого деления в профазе 1 в нечётных полиплоидах нет возможности обеспечить попарное слияние хромосом.

Фазы мейоза

В биологии деление происходит на протяжении четырёх фаз: профазы, метафазы, анафазы и телофазы. Мейоз не является исключением, особенностью данного процесса является то, что происходит он в два этапа, между которыми имеется короткая интерфаза.

Первое деление:

Профаза 1 является достаточно сложным этапом всего процесса в целом, состоит она из пяти стадий, которые внесены в следующую таблицу:

Стадия | Признак |

Лептотена | Хромосомы укорачиваются, конденсируется ДНК и образуются тонкие нити. |

Зиготена | Гомологичные хромосомы соединяются в пары. |

Пахитена | По длительности самая длинная фаза, в ходе которой гомологические хромосомы плотно присоединяются друг к другу. В результате происходит обмен некоторых участков между ними. |

Диплотена | Хромосомы частично деконденсируются, часть генома начинает выполнять свои функции. Образуется РНК, синтезируется белок, при этом хромосомы ещё соединены между собой. |

Диакинез | Снова происходит конденсация ДНК, процессы образования прекращаются, ядерная оболочка исчезает, центриоли располагаются в противоположных полюсах, но хромосомы соединены между собой. |

Заканчивается профаза образованием веретена деления, разрушением ядерных мембран и самого ядрышка.

Метофаза первого деления знаменательна тем, что хромосомы выстраиваются вдоль экваториальной части веретена деления.

Во время анафазы 1 сокращаются микротрубочки, биваленты разделяются и хромосомы расходятся к разным полюсам.

В отличие от митоза, на этапе анафазы к полюсам отходят целые хромосомы, которые состоят из двух хроматид.

На этапе телофазы деспирализуются хромосомы и образуется новая ядерная оболочка.

Рис. 1. Схема мейоза первого этапа деления

Второе деление имеет такие признаки:

- Для профазы 2 характерна конденсация хромосом и разделение клеточного центра, продукты деления которого расходятся к противоположным полюсам ядра. Ядерная оболочка разрушается, образуется новое веретено деления, которое располагается перпендикулярно по отношению к первому веретену.

- В ходе метафазы хромосомы вновь располагаются на экваторе веретена.

- Во время анафазы хромосомы делятся и хроматиды располагаются по разным полюсам.

- Телофаза обозначена деспирализацией хромосом и появлением новой ядерной оболочки.

Рис. 2. Схема мейоза второго этапа деления

В результате из одной диплоидной клетки путём такого деления получаем четыре гаплоидных клетки. Исходя из этого, делаем выводы, что мейоз – это форма митоза, в результате которого из диплоидных клеток половых желёз образуются гаметы.

Значение мейоза

В ходе мейоза на этапе профазы 1 происходит процесс кроссинговера – перекомбинация генетического материала. Помимо этого во время анафазы, как первого, так и второго деления, хромосомы и хроматиды расходятся к разным полюсам в случайном порядке. Это объясняет комбинативную изменчивость исходных клеток.

В природе мейоз имеет огромное значение, а именно:

- Это один из основных этапов гаметогенеза;

Рис. 3. Схема гаметогенеза

- Осуществляет передачу генетического кода при размножении;

- Получаемые дочерние клетки не похожи на материнскую клетку, а также различаются между собой.

Мейоз очень важен для образования половых клеток, так как в результате оплодотворения гамет ядра сливаются. В противном случае в зиготе число хромосом было бы вдвое больше. Благодаря такому делению половые клетки гаплоидны, а при оплодотворении восстанавливается диплоидность хромосом.

Что мы узнали?

Мейоз – это вид деления эукариотической клетки, при котором из одной диплоидной клетки образуется четыре гаплоидных, путём уменьшения числа хромосом. Весь процесс проходит в два этапа – редукционного и эквационного, каждый из которых состоит из четырёх фаз – профазы, метафазы, анафазы и телофазы. Мейоз очень важен для образования гаметы, для передачи генетической информации будущим поколениям, а также осуществляет перекомбинацию генетического материала.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.6. Всего получено оценок: 953.

Источник

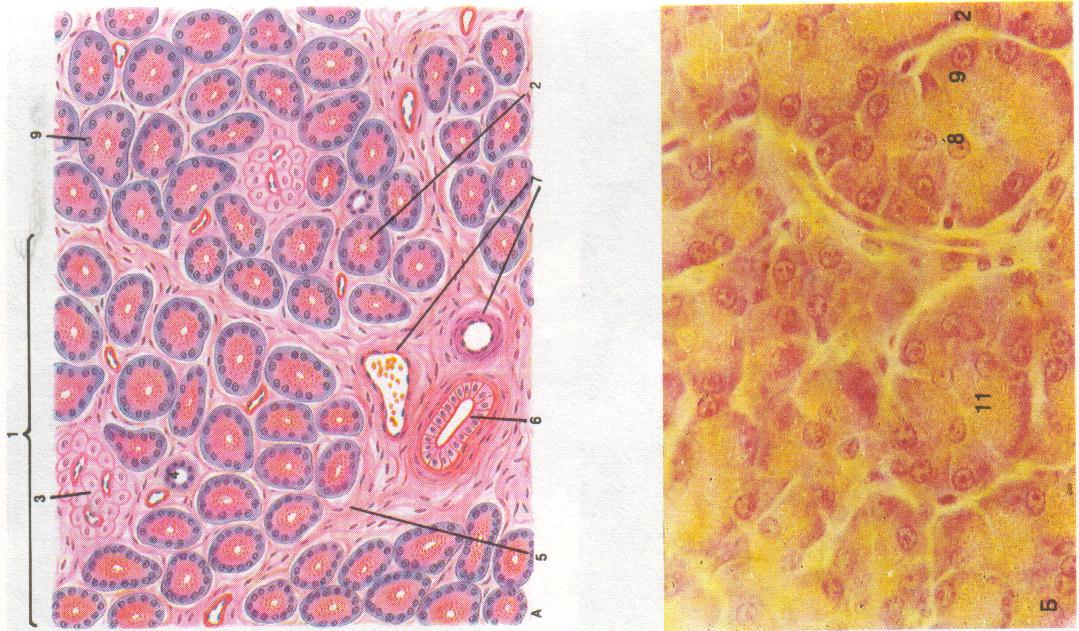

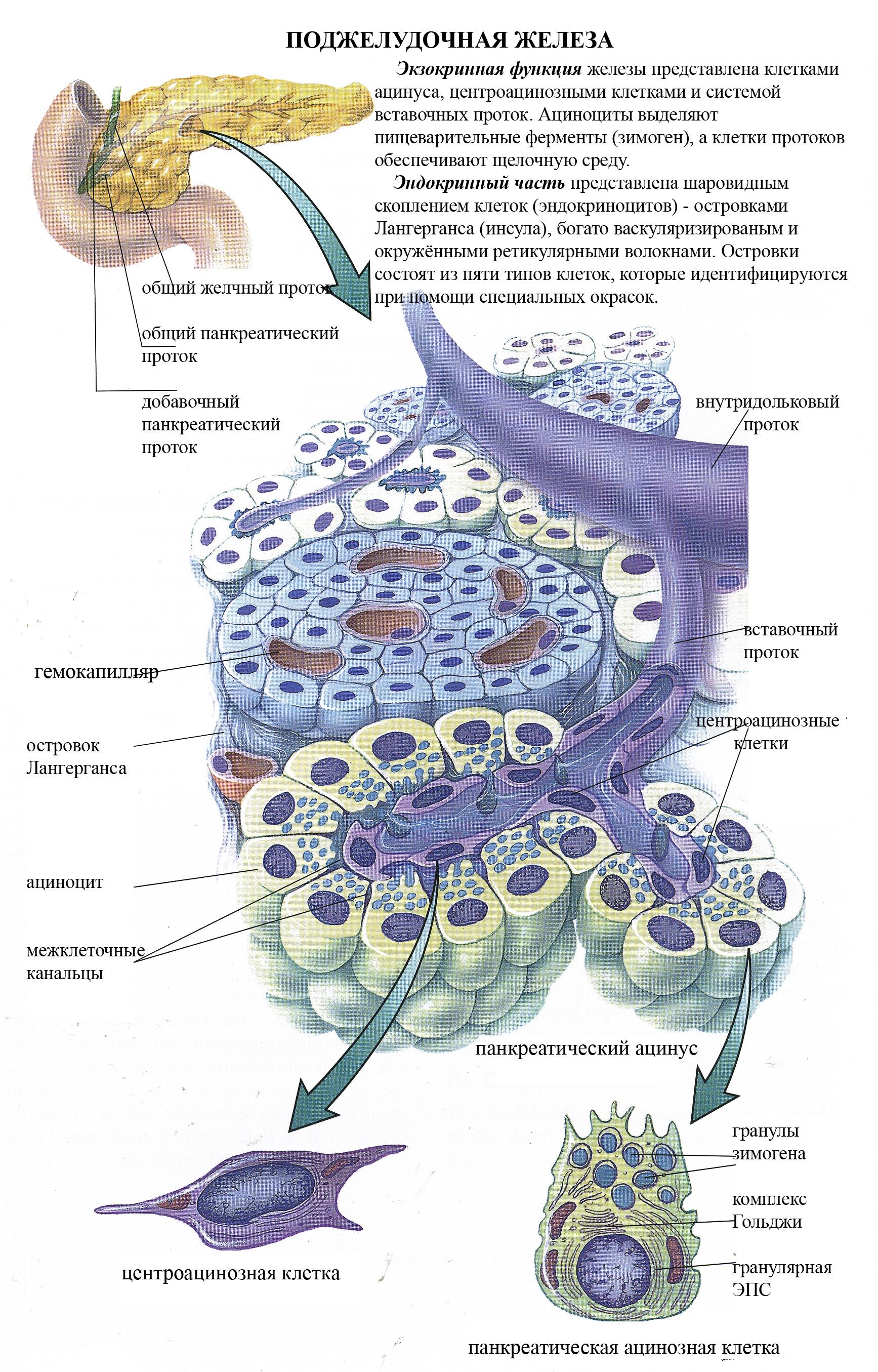

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

— Также рекомендуем «Печень. Развитие печени. Строение печени.»

Оглавление темы «Строение желудка. Строение кишечника.»:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

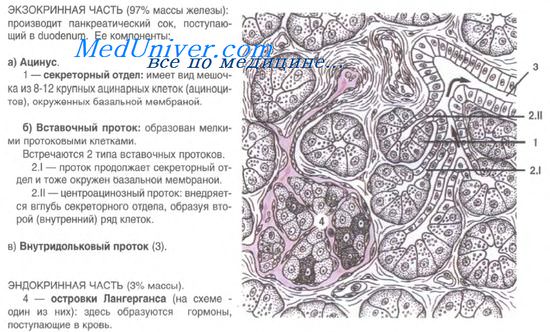

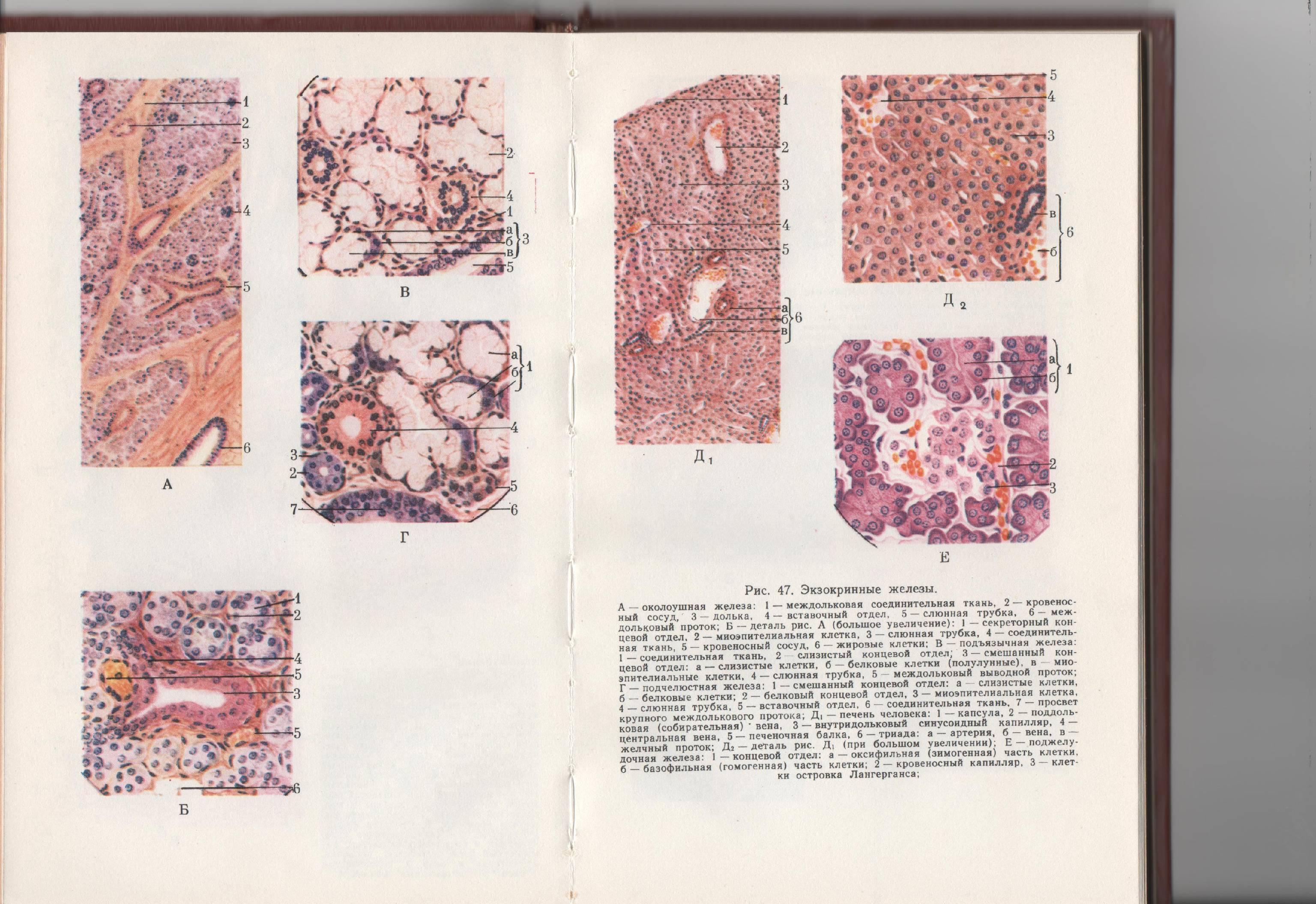

Функции

поджелудочной железы.

I.

Экзокринная. Она заключается

в секреции панкреатического

сока

– смеси

пищеварительных ферментов, поступающих

в двенадцатиперстную кишку и расщепляющих

все компоненты химуса;

II.

Эндокринная.

Она заключается в продукции гормонов.

1 7 2 3 4 6 5 Поджелудочная |

Поджелудочная

железа – паренхиматозный

дольчатый орган.

Строма

железы представлена:

капсулой,

которая сливается с висцеральной

брюшиной и отходя-щими

от неё трабекулами. Строма тонкая,

образована

рыхлой

волокнистой —

тканью. Трабекулы делят железу на дольки.

В прослойках

рыхлой волокнистой ткани находятся

выводные протоки

экзокринной части железы, сосуды, нервы,

интраму-ральные ганглии,

пластинчатые тельца

Фатер-Пачини.

Паренхима

образо-вана совокупностью

секреторных отделов (ацинусов),

выводных протоков и остров-ков

Лангерганса. Каждая

долька состоит из экзокринной и

эндокринной частей. Их соотношение

≈ 97 : 3.

Экзокринная

часть поджелудочной железы представляет

собой сложную

алъвеолярно-трубчатую белковую железу.

Структурно-функциональной

единицей экзокринной части является

панкреатический

ацинус.

Он

образован 8

– 14 ацинозными клетками (ациноцитами)

и центроацинозными клетками

(центроациноцитами).

Ацинозные клетки лежат на базальной

мембране, имеют коническую форму и

выраженную полярность: различающиеся

по строению базальный и апикальный

полюсы. Расширенный базальный полюс

равномерно окрашивается основными

красителями и называется гомогенным.

Суженный апикальный полюс окрашивается

кислыми красителями и называется

зимогенным,

потому

что содержит гранулы зимогена –

проферментов. На апикальном полюсе

ациноцитов имеются микроворсинки.

Функция ациноцитов – выработка

пищеварительных ферментов. Активация

ферментов, секретируемых

ациноцитами, в норме происходит только

в двенадцатиперстной кишке под влиянием

активаторов. Это обстоятельство, а также

вырабатываемые

клетками эпителия протоков ингибиторы

ферментов и

слизь защищают паренхиму поджелудочной

железы от аутолиза (самопереваривания).

Поджелудочная

железа, долька,

рисунок, большое увеличение:

1 – концевой отдел

(ацинус):

а – апикальная

(оксифильная) часть клетки, содержит

зимоген,

б – базальная

(базофильная) – гомогенная часть клетки;

2 – гемокапилляр;

3 – островок

Лангерганса (инсула).

Эндокринная

часть железы. Структурно-функциональной

единицей эндокринной

части поджелудочной железы является

островок

Лангерганса

(инсула). Он

отделён от ацинусов рыхлой волокнистой

неоформленной

тканью. Островок состоит из клеток

инсулоцитов,

между которыми лежит рыхлая волокнистая

соединительная

ткань с гемокапиллярами фенестрированного

типа. Инсулоциты

различаются по способности окрашиваться

красителями. В соответствии

с этим различают инсулоциты типа А, В,

D,

D1,

PP.

В-клетки

(базофильные инсулоциты) окрашиваются

в синий цвет основными красителями. Их

количество составляет около 75% всех

клеток островка. Они располагаются в

центре инсулы. Клетки имеют развитый

белоксинтезирующий аппарат

и секреторные гранулы с широким светлым

ободком. Секреторные

гранулы содержат гормон инсулин

в комплексе с цинком. Функцией

В-инсулоцитов является выработка

инсулина, снижающего в крови

уровень глюкозы и стимулирующего ее

поглощение клетками организма.

В печени инсулин стимулирует образование

из глюкозы гликогена.

[При недостатке выработки инсулина

формируется сахарный

диабет].

А-клетки

(ацидофильные) – составляют 20-25% всех

клеток островка. Они располагаются по

периферии инсулы. Они содержат

гранулы, окрашивающиеся кислыми

красителями. В электронном микроскопе

гранулы имеют узкий ободок. Клетки также

содержат развитый

белоксинтезирующий аппарат и секретируют

гормон глюкагон.

Этот гормон является антагонистом

инсулина (контринсулярный гормон),

поскольку стимулирует распад гликогена

в печени и способствует

повышению содержания глюкозы в крови.

D-клетки

составляют около 5% эндокринных клеток

островка. Они

располагаются по периферии инсулы.

Содержат

умеренно плотные гранулы без светлого

ободка. В гранулах содержится

гормон соматостатин,

угнетающий функцию А, В-клеток островков

и ациноцитов. Он же обладает митозингибирующим

действием

на различные клетки.

D1-клетки

содержат гранулы с узким ободком.

Вырабатывают вазоинтестинальный

полипептид,

понижающий артериальное давление и

стимулирующий выработку панкреатического

сока. Количество этих клеток

невелико.

РР-клетки

РР-клетки

(2—5%) располагаются по периферии

островков, иногда могут

встречаться и в составе экзокринной

части железы. Содержат гранулы различной

формы, плотности и величины. Клетки

вырабатывают панкреатический

полипептид,

угнетающий внешнесекреторную активность

поджелудочной железы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник