Мультикистозная поджелудочная железа при кто

Следует помнить, что водная нагрузка для ряда больных имеет ограничение. Для визуализации могут быть использованы различные типы датчиков (секторный, конвексный, трапециедальный и линейный) с частотой от 2.5 до 5 МГц. Для тучных больных применяются датчики в 2.5-3.5 МГц, а для детей и худых больных — 5 МГц.

Оптимальную информацию о полной визуализации поджелудочной железы можно получить лишь при сочетании всех видов датчиков и методов сканирования. К сожалению, приборы с такой комплектацией очень дороги и малодоступны для обычных поликлиник и больниц. В стандартную комплектацию прибора обычно входит линейный датчик (редко конвексный) в 3.5 МГц.

Для получения хорошего изображения поджелудочной железы достаточно применять стандартные классические приемы сканирования — продольное, поперечное и косое. Они дополняют друг друга.

На эхограмме нормальная поджелудочная железа в продольном скане (зонд находится в поперечном положении) лоцируется в эпигастральной области в виде запятой или растянутого полуовала вокруг поперечного скана брюшной аорты, с ровными, хорошо отграничивающимися от окружающих тканей контурами, с несколько более повышенной эхогенностью структуры, чем граничащие с ней ткани, при акте дыхания смещается. У худых и у детей поджелудочная железа лоцируется лучше, так как расположена довольно близко к передней брюшной стенке.

Исследование поджелудочной железы следует начинать с обзорного сканирования эпигастральной области, печени и желчного пузыря, так как иногда она обнаруживается строго под левой долей печени. Основным ориентиром для эхолокации поджелудочной железы служит селезеночная вена. В поджелудочной железеразличают головку, шейку, тело и хвост.

Головка железы расположена справа от позвоночника в кривизне двенадцатиперстной кишки и лоцируется в виде овального образования.

Шейка — это короткое сужение между головкой и телом, которое редко удается дифференцировать от тела. На уровне головки и шейки сзади лоцируются v. portae, v. cava inferior и общий желчный проток. Выше и несколько правее лоцируется желчный пузырь.

Тело обычно расположено под левой долей печени и лоцируется почти постоянно. Ориентиром для его эхолокации служит пульсирующая брюшная аорта, ее поперечный скан, на 1-2 см выше и левее аорты лоцируется верхнебрыжеечная артерия ее (поперечный скан) в виде небольшого овала. Между аортой и верхней брыжеечной артерией иногда лоцируется левая печеночная вена. Под телом и хвостом также постоянно лоцируется селезеночная вена в виде продольной анэхогенной дорожки, а выше ее — селезеночная артерия.

Хвост поджелудочной железы расположен слева от позвоночника, огибает брюшную аорту и направляется несколько кверху и влево от латеральной части ворот селезенки или верхнего полюса левой почки. Иногда над хвостом поджелудочной железы лоцируется дно желудка, особенно при его птозе и когда в нем находится жидкость. Хвост поджелудочной железы полностью лоцируется редко, в основном лоцируется частично и непостоянно. По данным ряда авторов, частота обнаружения нормальной поджелудочной железы при помощи эхографии варьирует от 40 до 100%. Легче удается лоцировать увеличенную, патологически измененную. При наличии опыта в большинстве случаев ее можно увидеть целиком, однако ее детальное изучение возможно лишь при исследовании по частям в разных сканах.

В норме эхографически длина поджелудочной железы составляет в среднем 8-11 см, тогда как на трупах достигает 18 см, переднезадний размер головки колеблется в пределах 16-22.5 см, переднезадний размер тела 8-12.8, хвоста 16.7-18.9 см. Площадь не должна превышать 50 см2.

Следует отметить, что по ряду объективных причин эхографические размеры поджелудочной железы никогда не соответствуют анатомическим, однако полученные параметры в динамике и в сочетании с клиникой какого-либо патологического процесса вполне удовлетворяют клинициста. Наиболее достоверные критерии изменения размеров железы — это динамическое определение ее площади.

Структура

Наряду с контурами и параметрами размеров эхоструктуре придается большое значение в решении вопроса нормы или патологии. Хотя в практике УЗ диагностики считается, что нормальная структура поджелудочной железы должна быть по своей эхогенности близка к таковой здоровой левой доли печени. По нашим данным, на современном этапе развития УЗ техники не существует единых четких критериев нормальной эхогенности структуры железы, так как у разных возрастных категорий практически здоровых людей при абсолютно нормальных показателях параметров эхогенность структуры разная. Казалось, что дети — это идеальная группа, где эхогенность железы должна иметь более или менее постоянную и одинаковую интенсивность. Но даже у одинаковых по возрасту и весу групп эхогенность структуры разная. Эта диспропорция более выражена у взрослых, причём пол мало влияет на эхогенность. При патоморфологических исследованиях поджелудочной железы на трупах оказалось, что во всех случаях, когда у детей эхогенность железы была высокой, в паренхиме между дольками содержалось большое количество жира, а в старческом возрасте — грубый жир и соединительная ткань. Конечно, требуется дальнейшее изучение причин, влияющих на неоднородность эхогенности структуры паренхимы железы у части детей и молодых взрослых.

Сопоставляя данные эхокартины с гистологическими исследованиями, можно предположить, что интенсивность эхогенности структуры паренхимы железы в какой-то степени зависит от индивидуальных особенностей углеводного и жирового обмена человека и связана с тем, что в последние годы в связи с социальными потрясениями на территориях бывшего СССР население стало употреблять в пищу больше жиров и углеводов. Следует отметить, что уровень интенсивности эхогенности структуры паренхимы железы зависит также от разрешающей способности (плотности), частоты датчика и правильности настройки яркости и контрастности прибора, а это значит, что в визуальной оценке много субъективизма.

В нашей практике мы выделили два вида строения нормальной структуры паренхимы поджелудочной железы: гомогенное и дольчатое.

Гомогенное

Паренхима с равномерным плотным расположением мелких и средних сигналов, и эхогенность железы при этом несколько выше эхогенности таковой левой доли печени.

Дольчатое

Паренхима имеет дольчатое, островковое строение, состоит из хорошо выделяющихся средних и крупных долек, разделяющихся нежными эхогенными перегородками, при таком строении эхогенность железы чаще более низкая, такая же, как эхогенность левой доли печени.

Следует отметить, что оба типа эхоструктуры встречаются только в молодом возрасте у практически здоровых людей. С возрастом эхогенность структуры становится выше за счет повышения плотности в связи с разрастанием соединительной ткани. Нами было отмечено, что у 41% обследованных без каких-либо жалоб и клинических проявлений со стороны гепато-, холецисто-, панкреато-, дуоденальной зоны структура паренхимы железы была мелкозернисто диффузно высокоэхогенна, причем 2.6% из них имели нормальный или несколько ниже нормы вес, 36.2% — избыточный вес (ожирение разной степени, причем степень ожирения не сказывалась на интенсивности эхогенности), 3.2% страдали сахарным диабетом разной степени тяжести (степень тяжести сахарного диабета также мало влияла на интенсивность эхогенности, тем более, что у части больных сахарным диабетом структура поджелудочной железы была абсолютно нормальной эхогенности, то есть близка к эхогенности нормальной структуры левой доли печени).

Это можно объяснить отсутствием поражения островков Лангерганса. Высокая эхогенность структуры была также отмечена у алкоголиков, независимо от веса тела, у мужчин, употребляющих много пива, у части детей, употребляющих много сладостей.

Протоки поджелудочной железы

На эхограмме по середине железы лоцируется (не всегда) основной проток в виде двух узких линейных эхогенных отражений, в центре которых лоцируется узкая анэхогенная полоска (содержимое), идущая к головке. Ширина протока составляет 1.5-2 мм. Вторичные протоки не лоцируются. В норме выявить слияние основного протока железы с общим желчным протоком удается очень редко.

Причины, мешающие хорошей визуализации железы:

— плотный подкожный жировой слой;

— обширные грубые послеожоговые или послеоперационные рубцы передней брюшной стенки;

— метеоризм кишечника, скопление газа в поперечноободочной кишке, гастроптоз, гастростаз;

— гигантские кисты яичников, заполняющие всю брюшную полость;

— асцит, перитонит, раковое поражение кишечника, в частности двенадцатиперстной кишки;

— значительное увеличение левой доли печени и селезенки;

— увеличение лимфоузлов в воротах печени и др.

Патология

Для патологически измененной поджелудочной железы характерно:

- изменение контуров, которые могут быть неровные, прерывистые, расплывчатые и бугристые (овально-выпуклые);

- изменение величины, локальное или диффузное;

- изменение эхогенности — чаще в сторону ее снижения, нарушение гомогенности структуры;

- изменение протоков — утолщение стенок, локальное или диффузное расширение основного и вторичных протоков;

- вовлечение в процесс близлежащих органов (желудок, двенадцатиперстная кишка, внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, печень, кишечник, сосуды селезенки).

Пороки развития

Врожденная патология поджелудочной железы, которую можно обнаружить при помощи эхографии, встречается крайне редко, к ней относятся:

Гипоплазия и гиперплазия

Характеризуется уменьшением или увеличением объема и площади железы в сравнении со средними должными величинами для этого возраста. Если изменение этих параметров не приводит к нарушениям функции железы, то эти состояния не принимаются за патологию.

Кольцевидная поджелудочная железа

Встречается крайне редко. При этом ткань железы в виде кольца окутывает двенадцатиперстную кишку на любом уровне, приводя к серьезным осложнениям.

Этот порок развития бывает трудно дифференцировать от рака головки железы, проросшего в стенку двенадцатиперстной кишки.

Аберантная поджелудочная железа

Встречается крайне редко, и эхографически можно лишь предположить ее наличие, если наряду с имеющейся железой в стенке двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря обнаруживается небольших размеров (до 2.5 см) округлое повышенной эхогенности образование, схожее с эхоструктурой поджелудочной железы.

Удвоенная поджелудочная железа

В доступной литературе описание этой аномалии нами не выявлено. Нами обнаружены удвоение тела, хвоста и основного протока при одной головке железы (один случай) и две полные железы, расположенные параллельно в классическом анатомическом месте (один случай).

Кистозно- расширенные протоки

Врожденные кисты

Эхокартина врожденных кист поджелудочной железы ничем не отличается от таковой, описанной в других паренхиматозных органах. Киста — это округлое образование, обычно небольших размеров, от 5 мм до 5-6 см, с анэхогенным содержимым. Стенки как таковые отсутствуют и образованы из ткани железы.

Киста считается врожденной, если она обнаруживается в раннем детском возрасте. Опыт показывает, что при хорошей визуализации поджелудочной железы кисты любой этиологии с 3-5 мм могут быть выявлены в 100% случаев. Однако с учетом анатомической близости органов и сосудов, прилегающих к области поджелудочной железы, от исследователя требуется предельное внимание при интерпретации данных сканирования, так как за кисту можно принять поперечный срез портальных, нижнеполой и селезеночных вен, брюшной аорты, поперечный срез расширенного общего желчного протока, двенадцатиперстной кишки, петли кишечника, жидкость в желудке при плохой его эвакуации, поликистоз, мультикистоз и гидронефроз 2-3-й стадии и др. Только тщательное сканирование в разных положениях тела, выделение четких границ поджелудочной железы и близлежащих органов, знание анатомии и топографии сосудов верхнего этажа брюшной полости в поперечном скане способны уберечь при анализе результатов от ошибок, которые чреваты губительными последствиями для больного.

Поликистоз

В проекции поджелудочной железы лоцируется множество разных размеров кист, создающее картину пчелиных сот, обычно встречается при генерализированном поликистозе паренхиматозных органов. В нашей практике были выявлены два случая поликистоза поджелудочной железы в сочетании с поликистозом печени, почек, селезенки и яичников у женщины в возрасте 43 лет, которая наблюдалась эхографически 16 лет, и у ребенка в возрасте 9 лет.

Повреждения

Встречаются редко и обусловлены закрытыми или открытыми травмами. При легких закрытых повреждениях в первые сутки изменение эхогенности и размеров выявляется редко. Обычно на вторые сутки железа увеличивается в размерах, контуры несколько стертые, а на фоне эхогенности паренхимы лоцируется слабоэхогенное округлое, с неровными контурами образование (гематома, некрозы).

При прогрессировании развивается эхокартина острого воспаления.

Открытая травма

Из открытых травм эхографический интерес представляют колотые раны.

Если острый предмет прошел через паренхиму железы, то на месте укола лоцируется гипоэхогенное округлое, с нечеткими контурами образование (гематома).

При повреждении капсулы контуры железы на месте укола прерываются. Через 2-3 дня обычно развивается картина острого панкреатита.

Источник

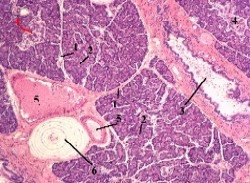

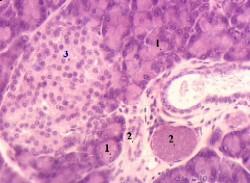

Препарат 41.

Поджелудочная

железа. Окраска гематоксилин-эозином.

(Нижеследующее описание основывается

на материале раздела 25.3.)

А. Компоненты железы

| 1. Поджелудочная железа снаружи покрыта

| |

| 2. В паренхиме железы имеются соединительнотканные перегородки (1), которые подразделяют её на дольки. 3. Кроме того, поджелудочная

б) Причём, обе они | а) (Малое увеличение)

Полный размер |

| 4. а) Экзокринная часть включает

б) Эндокринная же часть |  |

| 5. Кроме того, в поджелудочной железе встречаются следующие структуры:

| |

|  |

Теперь

охарактеризуем подробней экзокринную и

эндокринную части железы.

Б.

Экзокринная часть: панкреатические ацинусы

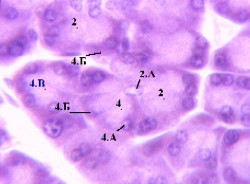

| 1. а) В состав панкреатических ацинусов (1) включают

б) Дело в том, что в ряде | б) (Среднее увеличение)

Полный размер |

| 2. а) Сам же секреторный отдел состоит из 8-12 крупных ацинарных клеток (4),лежащих на базальной мембране. б) I. форма — коническая, узкая верхушка | в) (Большое увеличение)  Полный размер |

| II. базальная часть (4.Б) клетки (где на шероховатой ЭПС идёт интенсивный белковый синтез) —

|  |

| III. апикальная же часть (4.В) (где скапливаются крупные гранулы, содержащие зимогены — неактивные пищеварительные ферменты) —

|  |

| 3. Именно этими клетками образуются компоненты панкреатического сока: ферменты переваривания

| |

| 4. Вначале эти вещества попадают в просвет вставочного протока. а) Мы уже говорили об одном | |

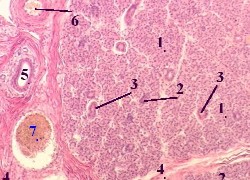

В. Экзокринная часть железы: выводные протоки

| 1. Последующие выводные протоки таковы:

2. Межацинозные

| |

| 3. а) В стенке последующих протоков (в т.ч. междолькового (1), как на снимках г-д) — два компонента:

| г) (Малое увеличение) Полный размер |

| б) Кроме обычных эпителиальных клеток, в эпителии протоков содержатся:

| д) (Большое увеличение) Полный размер |

| в) Таким образом, и экзокринная часть pancreas выполняет эндокринную функцию. | |

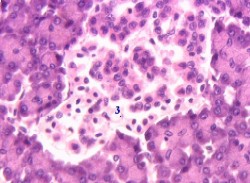

Г. Эндокринная часть железы: островки

Лангерганса

| 1. Теперь дадим общую характеристику островков Лангерганса (3):

| е) (Большое увеличение)  Полный размер |

| 2. По своей секреторной функции эти клетки подразделяются на 5 типов. а) Из

б) Остальные три типа клеток являются

| |

Д. Отличия от двух сходных препаратов

| 1. Нередко препарат поджелудочной железы путают с препаратами двух других желёз —

Поэтому сравним эти препараты. | ||

| Паращитовидная железа | Околоушная железа | Поджелудочная железа |

| (Малое увеличение)  | (Малое увеличение)  | (Малое увеличение)  |

| (Большое увеличение)  | (Среднее | (Среднее увеличение)  |

| 2. Отличительные особенности паращитовидной железы: поскольку это «чисто» эндокринная железа, в ней нет

тогда как в поджелудочной железе имеются и 3. а) Сложнее отличить поджелудочную железу б) Ориентироваться надо на следующие

| ||

Источник