Опухоли поджелудочной железы патанатомия

В соответствии с анатомическим строением поджелудочной железы рак локализуется в головке в 73,4-56%, в теле – 18,2-9,8%, в хвосте – 7,4-6%, тотальное поражение 28,2-5,9%. Основная характерная черта – мультицентричность роста, что обусловливает высокую частоту рецидивов. Прорастание опухоли в соседние органы и структуры наблюдается в 50-60%случаев. Лимфогенным путем в 40-50% случаев поражаются сначала регионарные, а затем отдаленные лимфатические узлы: мезентериальные, забрюшинные, ворот печени, желудка, сальника, брыжейки поперечно-ободочной кишки. Изредка поражаются медиастинальные и паратрахеальные, надключичные лимфатические узлы. Метастазы в яичники, параректальные и паховые лимфатические узлы отмечается при обратном токе лимфы в результате «блока» отводящих лимфатический путей.

Регионарный лимфатический аппарат головки и крючковидного отростка поджелудочной железы представлен З коллекторами: чревными, верхнебрыжеечными, воротнопеченочными. В каждом из них имеется 4 последовательных этапа в виде скопления регионарных лимфатических узлов.

Первый этап – панкреатодуоденальные лимфоузлы, второй этап – ретропилорические и гепатодуоденальные лимфоузлы, третий этап – чревные и верхнебрыжеечные лимфоузлы, четвертый этап – парааортальные и паракавальные лимфоузлы. Гематогенное метастазирование отмечается в 50-55% случаев, из них – по системе воротной вены в 25% случаев поражается печень, а в остальных – лёгкие, надпочечники, почки, кости, иногда кожа.

Интраоперационное изучение состояния срезов замороженных парапанкреатических, воротнопеченочных лимфоузлов формируют основные критерии целесообразности выполнения радикальной или симптоматической операции. Выявление микрометастазов в указанных лимфоузлах является основанием к отказу от радикальной операции в пользу симптоматической, поскольку существенной разницы в 5-ти летней выживаемости не наблюдается.

Гистологическая классификация:

1. Аденокарцинома — папиллярная, скиррозная, тубулярная, муцинозная;

2. Железисто-плоскоклеточный рак;

3. Плоскоклеточный рак;

4. Недифференцированный рак;

5. Неклассифицированный рак.

95% случаев рака поджелудочной железы – аденокарцинома из протокового эпителия.

ТNМ клиническая классификация:

Т – первичная опухоль

ТХ – не достаточно данных для оценки первичной опухоли

Т0 – первичная опухоль не определяется

Тis – carcinoma in situ

Т1 – опухоль ограничена поджелудочной железой, 2 см или меньше в наибольшем измерении

Т2 – опухоль ограничена поджелудочной железой, более 2 см в наибольшем измерении

Т3 – опухоль распространяется за границы поджелудочной железы, но без поражения брюшного ствола или верхней брыжеечной артерии

Т4 – опухоль распространяется на брюшной ствол или верхнюю брыжеечную артерию (нерезектабельная первичная опухоль)

N – регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются:

Верхние – выше головки и тела поджелудочной железы

Нижние – ниже головки и тела поджелудочной железы

Передние – передние панкреато-дуоденальные, пилорические и проксимальные брыжеечные

Задние – задние панкреато-дуоденальные, общего желчного протока и проксимальные брыжеечные

Селезеночные – ворот селезенки и хвоста поджелудочной железы (только для опухолей тела и хвоста)

Брюшные – (только для опухолей тела поджелудочной железы)

NХ – не достаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов

N0 – нет признаков поражения регионарных лимфатических узлов

N1 – наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах

М – отдаленные метастазы

МХ – не достаточно данных для определения отдаленных метастазов

М0 – отдаленные метастазы не определяются

М1 – присутствуют отдаленные метастазы

рТNМ патоморфологическая классификация:

Категории рТ, рN, рМ соответствуют категориям Т, N, М.

рN0 — Материал для гистологического исследования после регионарной лимфаденэктомии должен включать не менее 10 лимфатических узлов.

G – гистопатологическая градация

G1 – высокий уровень дифференциации

G2 – средний уровень дифференциации

G3 – низкий уровень дифференциации

G4 – недифференцированная опухоль

Группировка по стадиям:

| Стадия 0 | Тis | N0 | М0 |

| Стадия ІА | Т1 | N0 | М0 |

| Стадия ІВ | Т2 | N0 | М0 |

| Стадия ІІА | Т3 | N0 | М0 |

| Стадия ІІВ | Т1, Т2, Т3 | N1 | М0 |

| Стадия ІІІ | Т4 | любое N | М0 |

| Стадия ІV | любое Т | любое N | М1 |

Клинические признаки:

1. Дожелтушные проявления:

· боль носит неспецифический и вариабельный характер, преимущественно сосредоточена в эпигастральной области с иррадиацией в пояснично-крестцовую зону, не связанна с приемом пищи;

· стремительно прогрессирующая потеря массы тела;

· выраженная анорексия (anorecsia pancreatica) у 64% больных;

· тошнота;

· функциональные кишечные расстройства;

· общая слабость, повышенная утомляемость, апатия у 70% больных;

· лихорадка у 26% больных;

· паранеопластические состояния («необъяснимые» мигрирующие периферические флебиты, симптом Труссо).

2. Желтушные проявления:

· зависят от локализации опухоли в поджелудочной железе, при локализации опухоли в ее головке желтуха развивается в 89% случаев;

· кожный зуд;

· брадикардия;

· явления холангита – ознобы;

· бессонница;

· кожные эскориации;

· холемический геморрагический синдром;

· иктеричность кожи и склер в зависимости от цифр гипербилирубинемии.

3. Физикальные признаки рака поджелудочной железы:

· пальпируемая опухоль у 20% больных;

· положительный симптом Курвуазье у 50- 60% больных с локализацией опухоли в головке поджелудочной железы;

· асцит на поздних стадиях заболевания.

Диагностика:

1. Неинвазивные методы:

· прямые методы контрастирования – релаксационная зондовая дуоденография;

· непрямые методы контрастирования – выделительная инфузионно-капельная холангиография. Последняя невозможна при гипербилирубинемии больше 34 мкмоль/л;

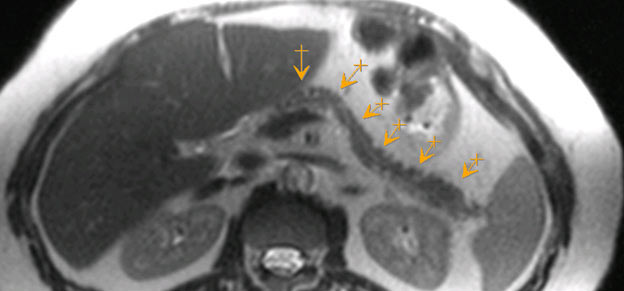

· ультрасонография + доплерография;

· компьютерная томография с контрастным усилением;

· ядерно-магнитно-резонансная томография.

2. Инвазивные прямые методы:

· пункционная черезкожная черезпеченочная холангиография. При билиарной гипертензии может быть завершена наружной холангиостомией;

· эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография ;

· ультрасонография + пункционная аспирационная тонкоигольная биопсия.

3. Лабораторная диагностика:

· Повышение уровня α-фетопротеина, щелочной фосфатазы, раково-эмбрионального антигена, СА-19 (специфичность СА-19 достигает до 90%), трансаминаз, амилазы сыворотки, билирубина, мочевины, глюкозы.

· Проба со стимуляцией секретином выявляет снижение объема панкреатической секреции при нормальном содержании ферментов и бикарбоната.

· Признаки гиперкоагуляции.

4. Ангиография – используется редко, в основном, для выявления вовлечения в опухоль верхней брыжеечной и селезеночной вены. Позволяет определить смещение и/или сдавление панкреатодуоденальной артерии.

5. Мероприятия направленные на исключение метастазов в отдаленные органы – рентгенография легких, компьютерная томография грудной клетки, лапароскопия, остеосцинтиграфия по показаниям.

Дифференциальная диагностика:

· кисты поджелудочной железы,

· хронический индуративный панкреатит,

· калькулезный панкреатит,

· рак желудка,

· рак толстой кишки,

· поражение поджелудочной железы при лимфопролиферативных заболеваниях.

Источник

Реферат

на тему

Патологическая анатомия поджелудочной железы

Камни

поджелудочной железы являются нередкой находкой на вскрытиях (обычно случайной). По данным Кауфмана, они встречаются на большом секционном материале в 0,1% случаев.

Камни бывают различных размеров — от микроскопических до величины грецкого ореха; цвет их белый, реже буроватый, на распилах серо-белый, иногда желтоватый. Камни находят всегда в протоке железы или его разветвлениях, этим они отличаются от очагов отложения извести, встречающихся изредка в самой ткани поджелудочной железы. По форме камни бывают преимущественно овальными или цилиндрическими, реже неправильными, ветвящимися. Они чаще множественные, с неровной, иногда бугристой поверхностью, последняя в местах соприкосновения с другими камнями фасетирована. В составе камней всегда обнаруживаются органические и неорганические компоненты. Органический компонент представлен в виде белка, холестерина, эпителия, кусочков ткани, лейкоцитов. Из минеральных веществ находят углекислый и в меньшем количестве фосфорнокислый кальций. Плотность камней определяется количественным соотношением органического и неорганического компонентов.

Образование конкрементов в поджелудочной железе связывают с хроническими воспалительными процессами. Хронические катары протоков обусловливают сгущение секрета, что, видимо, и является решающим фактором камнеобразования.

Наличие конкрементов в протоке поджелудочной железы приводит к расширению каудально расположенных отделов и разветвлений, что иногда вызывает образование ретенционных кист. При этом развивается атрофия окружающей паренхимы, иногда с жировыми некрозами и последующим склерозом ткани железы. В случаях, когда склероз захватывает и островки Лангерганса, может возникнуть сахарный диабет.

Полная закупорка вирзунгова протока всегда заканчивается атрофией и склерозом экскреторной паренхимы и гиперплазией островкового аппарата. Камни поджелудочной железы нередко сочетаются с камнями в желчном протоке.

Кисты

поджелудочной железы бывают единичными или множественными, они наполнены жидким или полужидким содержимым различной природы и располагаются в любом отделе органа. Разнообразное происхождение кист поджелудочной железы послужило поводом к появлению большого количества их классификаций. Наиболее признанной является классификация, предложенная Вегелином, согласно которой различают 4 формы кист.

1. Опухолевые кисты (по Кауфману — пролиферационные)являются истинными опухолями — аденомами с кистозным расширением некоторых железистых ячеек.

2. Дизонтогенетические кисты бывают обычно множественными, редко они единичные, солитарные. Эти кисты выстланы одним рядом кубического энпежня и содержат серозную жидкость.

Ферменты или проферменты в них не обнаруживаются. То обстоятельство, что этого вида кисты встречаются у новорожденных, говорит за их врожденную природу. Большинство исследователей считает, что источником их развития являются пороки развития протоков поджелудочной железы. В редких случаях кистозно измененная поджелудочной железы наблюдается наряду с наличием кист в печени и поликистозом почек. Такое сочетанное поражение этих функционально совершенно различных органов связано с пороком развития различных тканевых зачатков; причины этого явления не установлены. Очень редкой казуистикой является сочетание поражения этих органов с ангиомами мозжечка или ангиоматозом мозга.

3. Ретенционные кисты обнаруживаются обычно в виде единичных образований, достигающих значительной величины. Реже они множественные, мелкие, выстланы одним слоем кубического, иногда уплощенного эпителия, в котором может наблюдаться плоскоклеточная метаплазия. В крупных кистах обычно содержится серозная жидкость, в мелких — коллоидные пли известковые массы. Ретенционные кисты развиваются из протоков железы в результате затруднения или полного прекращения оттока секрета. Причинами этого могут быть камни протоков, опухоли железы и хронические рубцующие воспалительные процессы. Однако экспериментально установлено, что полное закрытие выводного протока само по себе еще не обусловливает возникновения ретенционной кисты: секрет, скопившийся в диффузно расширившемся дистальном отделе протока и всех его разветвлениях, за короткий срок рассасывается, и киста не успевает сформироваться. Следовательно, надо полагать, что для возникновения кист необходимо еще добавочное условие: препятствие к всасыванию секрета через лимфатические пути и нарушение нормального строения стенки протока. Эти условия создаются при хроническом интерстициальном панкреатите. Величина кист во многом зависит от калибра пострадавшего протока.

4. Ложные кисты (псевдокисты), или кистоиды, чаще всего обнаруживаются в области хвоста, реже тела поджелудочной железы. Они возникают на месте некрозов, кровоизлияний, травм после рассасывания омертвевших тканей и крови. Кистоиды не связаны с системой выводных протоков и достигают различных размеров в зависимости от объема первоначального некроза и последующей транссудации в их полость. Вследствие обильного скопления транссудата ложные кисты могут выйти далеко за пределы поджелудочной железы и расположиться между желудком и поперечной ободочной кишкой или желудком и печенью. Содержимое ложных кист различное: кашицеобразное, гноевидное, кровянистое, иногда бурого цвета, реже в виде серозной бесцветной жидкости. Иногда в содержимом удается открыть диастатический и липолитический ферменты. Стенки полостей не имеют эпителиальной выстилки и представляют собой грануляционную или в различной степени склерозированную соединительную ткань. До сих пор нет единой точки зрения на происхождение псевдокист поджелудочной железы. По данным А. И. Абрикосова, в основе образования ложных кист лежат кровоизлияния. Это и дало повод называть их апоплектическими. Причинами кровоизлияний, видимо, нередко являются очаги геморрагического некроза поджелудочной железы, травмы (травматические кисты), атеросклероз и воспалительные процессы. Некоторые авторы считают, что кровоизлияния главным образом возникают при хроническом панкреатите: в связи с застоем секрета в дольках железы происходит самопереваривание ткани и, в частности, нарушение целостности стенок сосудов. Образующаяся гематома поджелудочной железы инкапсулируется и превращается в кисту.

Ложные кисты являются стойкими образованиями, которые могут существовать длительное время. В случаях травмы тонкостенные кисты могут разрываться. Тогда после рассасывания содержимого может наступить спонтанное самоизлечение. Кисты могут осложняться нагноением и кровотечением. Последнее иногда наблюдается из аневризматических расширенных сосудов стенок кист и нередко бывает смертельным.

Сифилис.

При сифилисе поджелудочная железа поражается нередко, особенно при врожденной форме. При врожденном сифилисе наряду с характерными изменениями в печени («кремневая печень») в виде наличия милиарных гумм нередко находят межуточный сифилитический панкреатит. Поджелудочная железа при этом увеличена, утолщена, на разрезах гладкая, как бы сальная, реже зернистая. Она обычно бело-серого цвета, тусклая, на ощупь всегда плотна. Микроскопически обнаруживаются разрастания соединительной ткани, подобные грануляционной, захватывающие междольковые пространства, окружающие протоки и проникающие внутрь долек, раздвигая железистые пузырьки. В разросшейся соединительной ткани, содержащей много круглых и веретенообразных клеток, находят большое количество бледных спирохет. Особенно характерно для сифилитического панкреатита недоразвитие паренхимы. Железистых пузырьков мало, они мелки, имеют форму трубочек. При сильной степени недоразвития поджелудочной железы железистая ткань, как таковая, отсутствует полностью, и тогда в соединительной ткани находят лишь ветвящиеся протоки. Лангергансовы островки, как правило, развиты лучше, чем экзокринная паренхима, но они обычно бывают еще связанными с мелкими протоками. При очень сильной степени недоразвития паренхимы островки могут отсутствовать полностью или обнаруживаются лишь в ничтожном количестве. В разросшейся соединительной ткани часто видны милиарные, изредка солитарные гуммы. Патолого-анатомический диагноз при приобретенном сифилисе затруднен тем, что гуммозная форма заболевания встречается редко. В случаях гуммозных форм на фоне диффузного цирроза находят гуммы от микроскопических размеров до величины куриного яйца. Чаще же обнаруживается лишь картина склерозирующего интерстициального панкреатита. В связи с этим некоторые авторы относили циррозы поджелудочной железы к исходам сифилитического интерстициального панкреатита.

Туберкулез.

Поджелудочная железа редко поражается туберкулезом, что породило ложное мнение об иммунитете ткани органа к туберкулезу. В настоящее время имеются достоверные описания туберкулеза поджелудочной железы. Милиарный туберкулез поджелудочной железы обычно встречается при общем милиарном туберкулезе и макроскопически обнаруживается с трудом из-за дольчатости строения органа. Встречаются в железе и крупные солитарные туберкулы (А.А. Шарипова и др.) и очень редко даже туберкулезные каверны [Н.П. Вощанова, 1950; Кудревецкий].

Кроме того,

описан диффузный гранулирующий туберкулез железы со склерозом. На особом месте стоят так наз. гипертрофические и атрофические склерозы поджелудочной железы, которые, по Груберу, являются всегда результатом туберкулеза. По данным Вальтер-Салли и др., в этих случаях речь идет о диффузном циррозе органа со сдавленней и атрофией экскреторной и инкреторной ткани железы, причем специфическая туберкулезная грануляционная ткань не обнаруживается. Поэтому Дерр и др. считают, что не всегда в основе развития склероза поджелудочной железы у больных с туберкулезом лежит специфическое воспаление. Склероз поджелудочной железы у туберкулезных больных может быть исходом неспецпфического интерстициального панкреатита. Природа этих панкреатитов, видимо, аллергическая, токсико-инфекционная. Заражение П. ж. туберкулезом происходит гематогенно или лимфатическим путем. Нередки случаи непосредственного перехода процесса с соседних казеозных лимф, узлов.

Источник

Рак поджелудочной железы в настоящее время составляет незначительную долю в общей струетуре онкопатологии, равную 2 % всех злокачественных опухолей. Отмечается неуклонный рост заболеваемости и смертности от данной патологии во всем мире. Мужчины болеют в 2,5 раза чаще, чем женщины.

Этиология рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — полиэтиологическое заболевание. Определенная роль в развитии этой патологии отводится факторам питания (западная диета), вредным привычкам (злоупотребление алкоголем, курением), хроническим воспалительным процессам в поджелудочной железе. Наиболее частая локализация опухоли при раке поджелудочной железы — головка (до 70 % всех случаев), тело (20 %), хвост (0,5 %); и тотальное поражение железы встречается в 5 % случаев.

Патологическая анатомия рака поджелудочной железы

Опухоль развивается из железистых элементов, эпителия выводных протоков и из панкреатических островков Лангерганса. По гистологическому строению различают аденокарциному, солидный рак, недифференцированный и неклассифицируемый рак.Распространение опухоли происходит лимфогенным и гематогенным путями. Чаше всего поражаются панкреатические и панкреатодуоденальные лимфатические узлы. Отдаленные метастазы обнаруживают в легких, печени, костях, брюшине.

Клиника рака поджелудочной железы

Клиническая картина рака поджелудочной железы складывается из симптомов, вызванных собственно опухолевым процессом, и симптомов, связанных с осложнениями опухолевого роста. Для первой группы наиболее характерны боль в надчревной области, слабость, снижение массы тела, анорексия. Другая группа признаков является следствием обтурации панкреатических протоков (боль, кишечные расстройства, вторичный сахарный диабет) и внепеченочных (желтуха, кожный зуд, увеличение печени и желчного пузыря, лихорадка) желчных протоков, а также следствием обтурации просвета двенадцатиперстной кишки (тяжесть в надчревной области, рвота и др., т.е. клиника стеноза антрапьного отдела желудка). Пальпировать опухоль удается редко.

Диагностика рака поджелудочной железы

Диагностика рака поджелудочной железы сложна и, как правило, требует комплексного подхода. Диагноз ставят на основании клинико-анамнестических данных, результатов лабораторных, рентгенологического, эндоскопического, радионуклидного методов исследования. В последнее время при диагностике опухолей поджелудочной железы используют ультразвуковые сканеры и компьютерную томографию, ангиографию. Достоверность вышеперечисленных методов исследования колеблется в широких пределах, поэтому окончательный диагноз может быть установлен только на основании данных гистологического исследования.

Классификация рака поджелудочной железы

Классификация по системе TNM

рТ — первичная опухоль:

рТ0 — первичная опухоль не определяется;

pT1 — опухоль ограничена поджелудочной железой, имеет диаметр 2-3 см;

рТ2 — опухоль распространяется на какую-либо из следующих структур: двенадцатиперстная кишка, желчный проток;

рТ3 — опухоль распространяется на какую-либо из следующих структур: желудок, селезенка, ободочная кишка, прилегающие магистральные сосуды;

рТX — недостаточно данных для оценки первичной опухоли.

N — регионарные лимфатические узлы:

N0 — нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов;

N1 — метастазы в регионарных лимфатических узлах;

NX — недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов.

М — отдаленные метастазы:

М0 — нет признаков отдаленных метастазов;

M1 — имеются отдаленные метастазы;

МX — недостаточно данных для оценки отдаленных метастазов.

G — патологическая дифференцировка:

G1 — высокая степень дифференцировки;

G2 — средняя степень дифференцировки;

G3 — низкая степень дифференцировки;

G4 — недифференцированная опухоль;

GX — степень дифференцировки не определяется.

Группировка по стадиям:

стадия I — T1 N0 M0, Т2 N0 М0;

стадия II — Т3 N0 М0;

стадия III — любая категория Т, N1 М0;

стадия IV — любая категория Т, любая категория N М1.

Источник