Патология кишечника поджелудочной железы

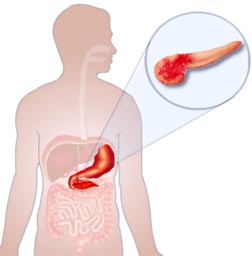

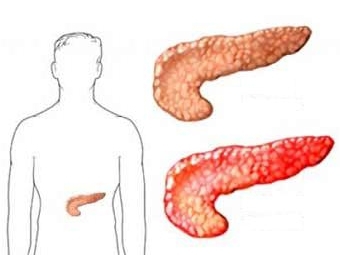

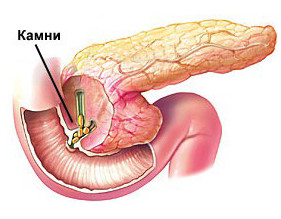

Поджелудочная железа – это часть пищеварительной системы, которая работает с двойной нагрузкой.

Во-первых, она производит ферменты, способные расщеплять жиры, белки, углеводы (диастаза, эластаза, мальтаза, лактаза, липаза, амилаза, химотрипсин, трипсин), которые участвуют в процессе пищеварения и регулируют его.

Во-вторых, она синтезирует глюкагон и инсулин (бета-клетками островков Лангерганса). Эта железа обеспечивает гомеостаз внутренней среды организма, поскольку регулирует жировой, белковый и углеводный обмен.

Совершенно очевидно, что наличие патологических изменений в поджелудочной железе может сказываться на многих функциях организма. Признаки наличия заболеваний поджелудочной у мужчин и женщин идентичны.

Чаще всего поджелудочная железа подвергается воспалениям и деструктивным процессам. Поэтому типичными симптомами наличия патологии поджелудочной железы являются признаки острого панкреатита.

Острый панкреатит – это воспаление ткани железы неинфекционного характера с признаками отмирания железистой ткани (за счет самопереваривания трипсином и липазами), ее распада и отека, нарушением функционирования и анатомического строения железы, образованием соединительнотканных рубцов. Существуют случаи, когда к первичному воспалению может присоединиться воспаление брюшины, кровотечение, образование кист, бактериальное нагноение.

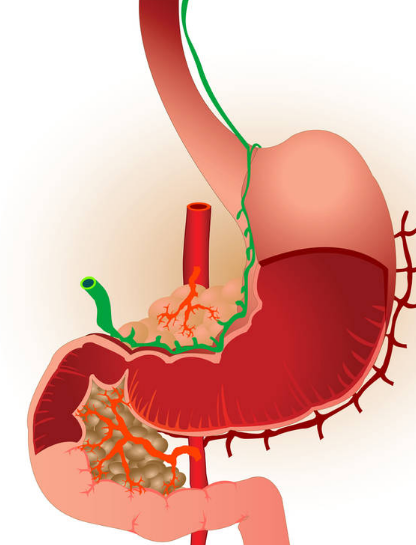

Пусковыми факторами острого панкреатита являются прием алкоголя, травмы поджелудочной железы, патологии двенадцатиперстной кишки и желчевыводящих путей, затруднение оттока секрета из органа, вследствие сужения протока рубцом или опухолью.

Интересным фактом является отсутствие прямой зависимости между длительностью алкоголизации. Довольно часто люди, страдающие от хронического алкоголизма, могут обходиться без воспалительных заболеваний железы на протяжении долгих лет, в то время, как непьющий человек погибает от деструкции органа на фоне однократного приема небольшой дозы алкоголя.

Существует несколько заболеваний железы, которые имеют схожие симптомы. Дифференцировать такие патологии может только опытный врач путем инструментальных исследований и лабораторных исследований.

Симптомы острого панкреатита как основного заболеваний поджелудочной железы

Болевые ощущения

Главным проявлением острого панкреатита является боль, которая может иметь тупой и тянущий и до острого и режущего характер. Эта характеристика зависит от характера поражения (некроз, отек), объемов поражения, вовлеченности в процесс листков брюшины (при перитоните). Последний случай отличается присутствием симптомов раздражения брюшины, поэтому при пальпации железы боль будет усиливаться не при прижатии органа, а при ослаблении давления.

При отеке болевые ощущения обусловлены растяжением железистой капсулы, что приводит к переполнению протоков органа секретом собственной секреции и сдавлением нервных окончаний.

Длительное время присутствует несоответствие между значительной интенсивностью боли и отсутствием защитной реакции в виде напряженности мышц передней брюшной стенки (при пальпации живот остается мягким).

Локализируется боль в средней, правой или левой части надчревья, что обусловлено размещением очага патологии в теле, головке или хвосте органа.

Иррадиация боли в спину характеризуется тем, что орган располагается в забрюшинном пространстве на уровне от 4 поясничного до 12 грудного позвонка, а также особенностями иннервации железы (ветками блуждающего нерва и чревного сплетения).

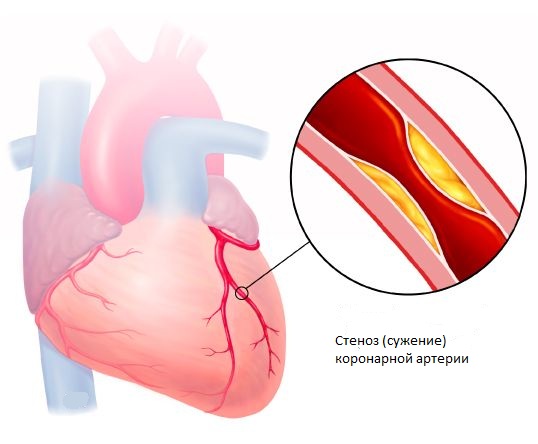

Боль обычно не связана с приемом пищи и имеет постоянный продолжительный характер, с усилением по мере развития патологических изменений в органе. Редко, но случается, что боли отдают в загрудинное пространство, а именно – в сердце с иррадиацией в ключицу. В таком случае очень важно дифференцировать боли от сердечных (инфаркта миокарда, стенокардии).

Наивысшей степени боль достигает при панкреонекрозе и может стать причиной болевого шока, от которого пациент рискует скончаться.

Диспепсические явления

Диспепсия, которая сопровождает панкреатит, отличается неустойчивостью стула, рвотой, нарушением аппетита, тошнотой. В большинстве случаев диспепсия проявляется на начальной стадии заболевания, вследствие погрешностей в диете (употребление алкоголя, меда, помидоров, грибов, копченой, жирной пищи). Классикой жанра является водка, закушенная помидором и холодной котлетой. Также случается, что прием лекарственных препаратов может стать пусковым механизмом патологии органа (цитостатики, сульфасалазиты, азатиоприн, вальпроевая кислота, сульфаниламиды, антибиотики, нитрофураны).

Рвота и тошнота

Тошнота появляется перед рвотой и является следствием перераздражения блуждающего нерва, который иннервирует поджелудочную железу. В более чем 80% случаев развивается рвота, которая не приносит больному облегчения.

Это происходит вследствие интоксикации организма. Изначально рвота имеет желудочный характер (рвота употребленной пищей), после чего в рвотных массах появляются примеси желчи, что свидетельствует о вовлечении двенадцатиперстной кишки.

Частота рвоты и ее объемы могут быть значительными, вследствие чего развивается обезвоживание организма с потерей электролитов. Преимущественно теряются соли, что ведет к гипоосмотической дегидратации.

Обезвоживание

Выделяют несколько степеней обезвоживания, при этом каждая из них отличается собственной клинической картиной.

Первая степень характеризуется потерей до 3% массы тела, влажностью слизистых, пациент испытывает слабую жажду. Выраженная жажда не характерна для потери электролитов, поэтому она заменяется учащенным дыханием.

При второй степени происходит потеря до 9% массы тела. Развивается сухость слизистых оболочек и выраженная жажда. Наблюдается снижение упругости кожи (отличительная черта – снижение скорости расправления забранной в щипок кожной складки). Происходят нарушения в системе кровообращения – присутствует учащение сердцебиения и пульса. Уменьшается объем выделяемой мочи и соответственно сокращается количество мочеиспусканий. Урина приобретает темный оттенок.

На третьей степени обезвоживания наблюдаются выраженные нарушения электролитического баланса и потеря веса до 10%. Общее состояние пациента отличается сонливостью и заторможенностью. Артериальное давление падает, может присутствовать спутанность сознания и речи, обеднение мимики, сухость кожи и слизистых, расстройства сердечного ритма. В крови наблюдается развитие ацидоза и гиповолемический шок с полиорганной недостаточностью и потерей сознания.

- Неустойчивость стула

Проявляется в виде смены запоров поносами. На ранних этапах заболевания у пациента присутствует ярко выраженное вздутие живота и запор. Такие особенности объясняются тем, что желчные кислоты и панкреатические ферменты, которые отличаются слабительным эффектом, не попадают в кишечник в необходимых количествах. Однако через несколько дней запор может смениться жидким стулом.

Кожные изменения

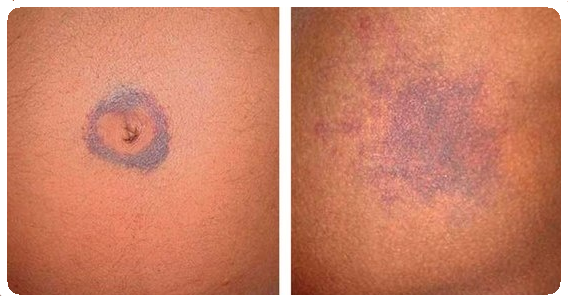

Проявления панкреатита на коже сводятся к желтушности и бледности вследствие сдавления желчных протоков отеком поджелудочной железы. Кроме того, может присутствовать синюшность пальцев и носогубного треугольника, вследствие дыхательных расстройств (симптом Лагерлефа) и интоксикации. Подобная синюшность в виде пятен может наблюдаться на коже живота, чаще всего правее от пупка. Это проявление известно в медицине как симптом Холстеда. Посинение живота (боковых отделов) является результатом расстройства кровообращения в брюшной полости (другое название – симптом Грея-Тернера). Симптом Кююлена – это синюшно-желтоватый цвет пупка, а синяки, которые окружают пупок – это уже симптом Грюнвальда.

Специальные симптомы

Специальные симптомы могут определиться только врачом путем пальпации живота пациента.

Симптом Щеткина-Блюмберга – усиление болевых ощущений при отдергивании руки во время пальпации живота. Этот симптом наиболее характерен для перитонита. При появлении патологического выпота, который связан с раздражением брюшины ферментами и распадом поджелудочной железы, в брюшной полости появляются симптомы раздражения стенки брюшины, что свидетельствует о начале перитонита.

Симптом Чухриенко – болевые ощущения при выполнении толчкообразных движений в надчревье ребром руки.

Симптом Дудкевича – это болезненность при пальпации в случае, когда рука врача ощупывает живот ниже пупка на 2 сантиметра и движется косо вверх и внутрь.

Симптом Мэйо-Робсона – болезненность при пальпации реберно-позвоночного угла слева.

Лабораторные признаки

Наиболее характерным и частым признаком при деструкции и воспалении поджелудочной железы является наличие изменений в биохимическом и клиническом анализе крови, а также изменения в анализе мочи.

Клинический анализ крови

На наличие патологии в поджелудочной железе кровь реагирует увеличением скорости оседания эритроцитов (свыше 10 мм/час у мужчин и свыше 20 мм/час у женщин) и относительным лейкоцитозом (повышение уровня лейкоцитов до 9 Г/л и выше). Это свидетельствует о наличии воспаления. При присоединении гнойной инфекции и выраженной деструкции присутствует эффект «сдвига лейкоцитарной формулы влево», или же повышение числа палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов.

При этом соотношение числа эритроцитов к объему плазмы (гематокрит) увеличивается за счет обезвоживания организма (у женщин – выше 47%, у мужчин – 54%). Также появляется относительное увеличение количества эритроцитов. При наличии геморрагического панкреатита на поздних стадиях может развиваться анемия (падение уровня гемоглобина и эритроцитов). Уровень глюкозы в таких случаях начинает возрастать и превышает 5,5 ммоль/л.

Биохимический анализ крови

Отличается повышением уровня амилазы выше 125 Ед/л на первых этапах (12 часов) заболевания. После некроза железы уровень амилазы существенно падает. Более показательными характеристиками является повышение уровня ингибиторов ферментов, трипсина, липазы. Сегодня наиболее информативным и специфическим является повышение уровня эластазы крови в первые двое суток.

Но этот фермент можно определить не во всех лабораториях. Повышается показатель ЛДГ, АСаТ, АЛаТ, что свидетельствует о начале распада клеток. Желтуха способствует повышению уровня общего и непрямого билирубина. Ацидоз приводит к падению показателей уровня хлоридов, магния, кальция.

Изменения в анализе мочи

Увеличивается относительная плотность урины. В ней появляются эритроциты, лейкоциты и цилиндры (белок), что характерно при токсических поражениях почек или обезвоживании. Диастаза мочи превышает 100 Ед, при том, что норма этого показателя составляет 64 Ед. Кроме того, в моче появляются кетоновые тела и сахар, что говорит о нарушении белкового и углеродного обменов.

Симптоматика прочих патологий поджелудочной железы

Кроме острого панкреатита, существует ряд патологий, которые поражают поджелудочную железу. Симптомы таких заболеваний, их диагностика и терапия зависит от локализации процесса и его стадии.

Наиболее характерные симптомы для таких патологий представлены в таблице ниже.

Боль | |

Хронический панкреатит | Болевой синдром не беспокоит вне периода обострения. В период обострения присутствует тупая тянущая или острая боль в эпигастральной области, которая часто иррадиирует в поясницу. Также могут присутствовать опоясывающие боли, которые имеют различную степень интенсивности. |

Рак поджелудочной железы | Характер боли зависит от локализации опухоли. Поэтому могут присутствовать как ноющие эпизодические боли, так и болевой синдром, характерный для острого панкреатита. |

Сахарный диабет первого типа | Боли отсутствуют. |

Муковисцидоз | Боли по ходу кишечника схваткообразного характера. |

Панкреонекроз | Острая резкая боль в области за грудиной и надчревья, которая отдает в ключицу или спину. В пиковом положении может развиваться состояние шока и потеря сознания. |

Киста поджелудочной железы | Мало выраженная, непостоянная тупая боль при небольшом размере кисты. При значительных размерах образования появляется ярко выраженный болевой синдром, вследствие сдавления нервных стволов и протоков или натяжения капсулы органа. При развитии процесса в головке боль присутствует в надчревье справа, при поражении хвостовой части – слева. При локализации кисты в теле органа боль присутствует в области эпигастрия. |

Диспепсические проявления | |

Хронический панкреатит | Неустойчивость стула (чередование поносов и запоров). При нарушении диеты (употребление кабачков, помидор, меда, жареного, копченого, жирного) – тошнота, учащенный стул, эпизодическая рвота желчью и пищей. |

Рак поджелудочной железы | Снижение аппетита, неустойчивость стула и тошнота при диетических погрешностях. Характерна потеря веса и вздутие живота. На поздних стадиях заболевания присутствует частая рвота и профузный понос. |

Сахарный диабет первого типа | Резкое чувство слабости и голода при гипогликемических состояниях. При кетоацидозе – рвота, тошнота. Сильное снижение веса. |

Муковисцидоз | Частый жирный жидкий стул, объемы которого превышают нормальный показатель в несколько раз. Метеоризм, снижение аппетита. |

Панкреонекроз | Задержка стула, вздутие живота. |

Киста поджелудочной железы | При кисте головки поджелудочной железы – учащение стула, похудение, вздутие живота. При поражении хвоста тела – эпизоды тошноты, запоры, обесцвеченный стул. |

Специфические признаки | |

Хронический панкреатит | Обострение симптомов вследствие употребления сладкого, маринадов, копченой, жареной, жирной пищи, алкоголя. |

Рак поджелудочной железы | Раковая кахексия на поздних стадиях патологии. Выраженная бледность или желтуха. |

Сахарный диабет первого типа | Жажда, зуд слизистых и кожи, увеличение объема выделяемой мочи. Склонность к кетоацидозу (кома, потеря сознания, запах ацетона изо рта, рвота, тошнота, слабость), гипогликемии (обморок, учащенное сердцебиение, голод, потливость). |

Муковисцидоз | Мышечная слабость, сухость во рту, отложение солей на коже. |

Панкреонекроз | Токсический или болевой шок, признаки острого живота. |

Киста поджелудочной железы | Прощупывание крупных образований через переднюю брюшную стенку. Боль в животе и высокая температура при нагноении кисты. |

Лабораторные исследования и инструментальная диагностика | |

Хронический панкреатит | Повышение эластазы 1 крови в периоды обострения. Эластаза кала снижена. Лабораторные признаки характерные острому панкреатиту. |

Рак поджелудочной железы | Ускорение СОЭ (более 30 мм/час). Признаки анемии и лейкоцитоза. Определение округлого образования на УЗИ. Верификация диагноза на основании данных биопсии. |

Сахарный диабет первого типа | Уровень гликированного гемоглобина выше 6,5%. Сахар в крови выше 6,1 ммоль/л. |

Муковисцидоз | Снижение эластазы кала, потовый тест положительный на повышение хлоридов. |

Панкреонекроз | Данные лабораторных исследований соответствуют острому панкреатиту. УЗИ – признаки развития деструкции органа. |

Киста поджелудочной железы | Незначительное повышение уровня ферментов в моче и крови. На УЗИ – признаки жидкостного образования. Верификация диагноза на основании результатов биопсии. |

Источник

АППЕНДИЦИТ

— воспаление

червеобразного отростка. Аппендицит

является энтерогенной аутоинфекцией.

Наибольшее значение имеют кишечная

палочка, энтерококк.

Причина

— ведущая теория

– нервно-сосудистая (ангионевротическая).

Согласно

ей: аутоинфекция

в аппендиксе возникает в связи с

сосудистыми расстройствами в его стенке,

которые имеют нейрогенную природу.

Спазм сосудов отростка и его мышечного

слоя ведет к стазу крови и лимфы,

кровоизлияниям и резкому нарушению

питания отростка, развитию дистрофических

и некробиотических изменений его тканей,

что обеспечивает инвазию инфекта и

развитие гнойного воспаления.

Классификация:

Выделяют 2 клинико-анатомические формы:

1.Острый 2.Хронический

ОСТРЫЙ

АППЕНДИЦИТ

подразделяется на:

1.Острый

простой — воспалительные изменения в

отростке отсутствуют, есть только

расстройство кровообращения и

лимфообращения в виде стаза, отека

2.Острый

поверхностный — появляется участок

лейкоцитарной инфильтрации в виде

первичного аффекта, при котором отросток

становится набухшим, а серозная оболочка

его — полнокровной и тусклой 3.Деструктивный

— он подразделяется на а)апостематозный-гнойнички

на поверхности и в стенке отростка

б)флегмонозный-диффузная

лейкоцитарная инфильтрация стенки

отростка, фибринозный налет

в)флегмонозно-язвенный-флегмона

сочетается с изъязвлением слизистой

г)гангренозный-преобладают

в отростке некроз, колонии микробов,

тромбоз сосудов, кровоизлияния,

гангренозный подразделяется

на ~первично-гангренозный

(гангрена аппендикса) и ~вторично-гангренозный.

Осложнения

деструктивного

аппендицита:

1.Перфорация

и перитонит 2.Эмпиема

отростка 3.Перитифлит

(воспаление вокруг слепой кишки)

4.Пилефлебитические

абсцессы печени (воспаление воротной

вены и абсцессы) 5.Самоампутация

отростка — он самопроизвольно отрывается,

что характерно только для гангренозного

аппендицита.

ХРОНИЧЕСКИЙ

АППЕНДИЦИТ —

характеризуется склеротическими и

атрофическими процессами в стенке с

облитерацией (закрытием) его просвета.

При облитерации проксимальной части

отростка в дистальной возможны такие

осложнения как: 1.Эмпиема-скопление

гноя 2.Водянка-скопление

серозной жидкости 3.Мукоцеле-скопление

слизи. Редко слизь вследствие

перистальтики

отростка собирается в

шаровидные образования (миксоглобулы),

что ведет к миксоглобулезу.

При прорыве кисты и попадании слизи и

образующих ее клеток в брюшную полость

возможна имплантация этих клеток на

брюшине, что ведет к ее изменениям,

напоминающим опухоль — миксому

(псевдомиксома

брюшины).

О

ЛОЖНОМ АППЕНДИЦИТЕ

говорят

в тех случаях, когда клинические признаки

прис-тупа аппендицита обусловлены не

воспалительным процессом, а дискинетическими

расстройства-ми.

В случаях гиперкинеза отростка мышечный

слой его сокращен, фолликулы увеличены,

просвет резко сужен. При атонии просвет

резко расширен, заполнен каловыми

массами (копро-стаз), стенка отростка

истончена, слизистая оболочка атрофична.

Энтериты и колиты

Воспаление

кишечника

может протекать преимущественно в

тонкой

(энтерит)

или толстой кишке

(колит)

или же распространяться более или менее

равномерно по всему кишечнику

(энтероколит).

ЭНТЕРИТ

При

энтерите воспаление не всегда охватывает

тонкую кишку на всем протяжении. В связи

с этим различают воспаление

двенадцатиперстной кишки —

дуоденит,

тощей кишки —

еюнит

и подвздошной —

илеит.

Энтерит может быть острым

и хроническим.

ОСТРЫЙ

ЭНТЕРИТ

— острое воспаление тонкой кишки.

Этиология.

Часто возникает при многих инфекционных

заболеваниях (холера, брюшной тиф,

колибациллярная, стафилококковая и

вирусная инфекции, сепсис, лямблиоз,

описторхоз), особенно при пищевых

токсикоинфекциях (сальмонеллез,

ботулизм), отравлениях (химические яды,

ядовитые грибы). Известен острый энтерит

алиментарного (переедание, употребление

грубой

пищи, пряностей, крепких спиртных

напитков) и аллергического (идиосинкразия

к пищевым продуктам, лекарствам)

происхождения.

Патологическая

анатомия.

Острый энтерит может быть 1.катаральным,

2.фибринозным,

3.гнойным,

4.некротически-язвенным.

Прикатаральном

энтеритеполнокровная

и отечная слизистая оболочка кишки

обильно покрыта серозным, серозно-слизистым

или серозно-гнойным экссудатом. Отек и

воспалительная инфильтрация охватывают

не только слизистую оболочку, но и

подслизистый слой.

Отмечаются дистрофия

и десквамация эпителия, особенно на

верхушках ворсинок (катаральный

десквамативный энтерит),

гиперплазия бокаловидных клеток

(«бокаловидная трансформация»), мелкие

эрозии и кровоизлияния.

Прифибринозном

энтерите,

чаще

илеите,

слизистая оболочка кишки некротизирована

и про-низана фибринозным экссудатом, в

результате чего на поверхности ее

появляются серые или серо-коричневые

пленчатые наложения. В зависимости от

глубины некроза воспаление может быть

крупозным

или

дифтеритическим,

при котором после отторжения пленок

образуются глубо-кие язвы.

Гнойный

энтерит

характеризуется диффузным пропитыванием

стенки кишки гноем (флегмонозный

энтерит)

или образованием гнойничков, особенно

на месте лимфоидных фолликулов

(апостематозный

энтерит).

Принекротически-язвенном

энтерите

деструктивные процессы могут касаться

в основном групповых и солитарных

лимфатических фолликулов кишки, как

это наблюдается при брюшном тифе, или

же охватывать слизистую оболочку вне

связи с лимфатическим аппаратом кишки.

При этом некроз и изъязвление имеют

распространенный

(грипп, сепсис) или очаговый

характер (аллергический васкулит,

узелковый периартериит).

При остром

энтерите развиваются

гиперплазия и ретикуломакрофагальная

трансформация

лимфатического

аппарата кишки.

Иногда она бывает выражена

чрезвычайно

резко и обусловливает последующие

деструктивные изменения кишечной

стенки.

В

мезентериальных

лимфатических узлах

наблюдаются реактивные процессы в виде

гипер-плазии лимфоидных элементов,

плазмоцитарной и ретикуломакрофагальной

их трансформации, а нередко и воспаления.

Осложнения

острого энтерита включают 1.кровотечение,

2.перфорацию

с развитием пери-тонита, 3.обезвоживание

и деминерализацию. В ряде случаев острый

энтерит может перейти в хронический.

ХРОНИЧЕСКИЙ

ЭНТЕРИТ

— хроническое воспаление тонкой кишки.

Он может быть само-стоятельным заболеванием

или проявлением других хронических

болезней (гепатит, цирроз пе-чени,

ревматические болезни).

Этиология.

Хронический энтерит могут вызывать

многочисленные экзогенные и эндогенные

факторы. Экзогенными

факторами являются инфекции (стафилококк,

сальмонеллы, вирусы), интоксикации,

воздействие некоторых лекарственных

средств (салицилаты, антибиотики,

цитостатические средства), длительные

алиментарные погрешности (злоупотребление

острой, горячей, плохо проваренной

пищей), чрезмерное употребление грубой

растительной клетчатки, углеводов,

жиров, недостаточное употребление

белков и витаминов. Эндогенными

факторами могут быть аутоинтоксикация

(например, при уремии), нарушения обмена

(при хроническом панкреатите, циррозе

печени), наследственная неполноценность

ферментов тонкой кишки.

Морфогенез.

В основе хронического энтерита лежит

не только воспаление, но и нарушение

физиологической регенерации слизистой

оболочки тонкой кишки: пролиферации

эпителия крипт, дифференцировки клеток,

«продвижения» их по ворсинке и отторжения

в просвет кишки. Сначала эти нарушения

заключаются в усиленной пролиферации

эпителия крипт, однако

дифференцировка

этого эпителия в функционально полноценные

энтероциты запаздывает. В результате

большая часть ворсинок оказывается

выстланной недифференцированными,

функционально несостоятельными

энтероцитами, которые быстро погибают.

Ворсинки становятся короче, атрофируются.

Со временем крипты (камбиальная зона)

оказываются не в состоянии обеспечить

пул энтероцитов, подвергаются кистозному

превращению и склерозу. Эти изменения

являются

завершающим, этапом нарушенной

физиологической регенерации слизистой

оболочки, развиваются ее

атрофия и структурная перестройка.

Патологическая

анатомия.

Различают две

формы

хронического энтерита — без атрофии

слизистой оболочки и атрофический

энтерит.

Дляхронического

энтерита без атрофии слизистой оболочкивесьма

характерны нерав-номерная толщина

ворсинок и появление булавовидных

утолщений их дистальных отделов, где

отмечается деструкция базальных мембран

эпителия. Цитоплазма энтероцитов,

выстилающих ворсинки, вакуолизирована.

Активность окислительно-восстановительных

и гидролитических (щелочная фосфатаза)

ферментов цитоплазмы снижена, что

свидетельствует о нарушении их

абсорбционной способности. Между

энтероцитами апикальных отделов

близлежащих ворсинок появляются спайки,

«аркады», что связано, видимо, с

образованием поверхностных эрозий;

строма ворсин инфильтрирована

плазматическими клетками, лимфоцитами,

эозинофилами. Клеточный инфильтрат

спускается в крипты, которые могут быть

кистозно расширены. Инфильтрат раздвигает

крипты и доходит до мышечного слоя

слизистой оболочки. Если описанные выше

изменения касаются только ворсинок,

говорят о поверхностном

варианте

этой формы хронического энтерита, если

же они захватывают всю толщу слизистой

оболочки — о диффузном

варианте.

Хронический

атрофический энтерит

характеризуется прежде всего укорочением

ворсинок, их деформацией, появлением

большого числа сросшихся ворсинок. В

укороченных ворсинках происходит

коллапс аргирофильных волокон. Энтероциты

вакуолизированы, активность щелоч-ной

фосфатазы в их щеточной каемке снижена.

Появляется большое число бокаловидных

клеток. Крипты атрофированы или кистозно

расширены, отмечается инфильтрация их

лимфо-гистиоцитарными элементами и

замещение разрастаниями коллагеновых

и мышечных волокон. Если атрофия касается

только ворсинок слизистой оболочки, а

крипты изменены мало, говорят о

гиперрегенераторном

варианте

этой формы хронического энтерита, если

же атрофичны ворсинки и крипты, количество

которых резко уменьшено,— о

гипорегенераторном

варианте.

При

длительном, тяжелом

хроническом энтерите

могут развиться 1.анемия,

2.кахексия,

3.гипопротеинемические

отеки, 4.остеопороз,

5.эндокринные

нарушения, 6.авитаминоз,

7.синдром

нарушенного всасывания.

КОЛИТЫ

ОСТРЫЙ

КОЛИТ

—

острое воспаление толстой кишки.

Этиология.

Различают 1.инфекционный

(дизентерийный, брюшнотифозный,

коли-бациллярный, стафилококковый,

грибковый, протозойный, септический,

туберкулезный, сифили-тический колиты)

2.токсический

(уремический, сулемовый, медикаментозный)

3.токсико-аллер-гический

колиты (алиментарный и копростатический

колиты).

Патологическая

анатомия.

Формы

острого колита:

катаральный, фибринозный, гнойный,

геморрагический, некротический,

гангренозный, язвенный.

При

катаральном колите

слизистая оболочка кишки гиперемирована,

отечна, на поверхности ее видны скопления

экссудата, который может иметь серозный,

слизистый или гнойный характер (серозный,

слизистый или гнойный катар). Воспалительный

инфильтрат пронизывает не только толщу

слизистой оболочки, но и подслизистый

слой. Видны кровоизлияния. Дистрофия и

некро-биоз эпителия сочетаются с

десквамацией поверхностного эпителия

и гиперсекрецией желез.

Фибринозный

колит

в зависимости от глубины некроза

слизистой оболочки и проникновения

фибринозного экссудата делят на крупозный

и дифтеритический.

Гнойный

колит

обычно характеризуется флегмонозным

воспалением —

флегмонозный колит, флегмона толстой

кишки.

В

тех случаях, когда при колите в стенке

кишки возникают множественные

кровоизлияния, появляются участки

геморрагического пропитывания, говорят

о

геморрагическом колите.

При

некротическом колите

омертвению нередко подвергается не

только слизистая оболочка, но и

подслизистый слой.

Гангренозный

колит

— вариант некротического.

Острый

язвенный колит

обычно завершает дифтеритические или

некротические изменения стенки кишки.

В ряде случаев, например при амебиазе,

язвы в толстой кишке появляются в самом

начале болезни.

Осложнения

острого колита: 1.кровотечение,

2.перфорация

и перитонит, 3.парапроктит

с параректальными свищами. В ряде случаев

острый колит принимает хроническое

течение.

ХРОНИЧЕСКИЙ

КОЛИТ

—

хроническое воспаление толстой кишки

— возникает первично или вторично. В

одних случаях он генетически связан с

острым колитом, в других случаях эта

связь не прослеживается.

Этиология.

Факторы, вызывающие хронический колит,

по существу те же, что и у острого.

Важное значение приобретает длительность

действия этих факторов в условиях

повышенной местной (кишечной) реактивности.

Патологическая

анатомия.

Изменения при хроническом колите мало

чем отличаются от таковых при хроническом

энтерите, хотя при колите более отчетливо

выражены

воспалительные явления, которые

сочетаются с

дисрегенераторными

и ведут к

атрофии

и

склерозу

слизистой оболочки. Руководствуясь

этим, различают

хронический колит без атрофии слизистой

оболочки и хронический атрофический

колит.

Прихроническом

колите без атрофии слизистой оболочки

последняя отечна, тускла, зерниста,

серо-красная или красная, нередко с

множественными кровоизлияниями и

эрозиями. Отмечаются уплощение и

десквамация призматического эпителия,

увеличение числа бокаловидных клеток

в криптах. Сами крипты укорочены, просвет

их расширен, иногда они напоминают кисты

(кистозный

колит).

Собственная пластинка слизистой

оболочки, в которой встречаются

кровоизлияния, инфильтрирована

лимфоцитами, плазматическими

клетками,

эозинофилами, клеточный

инфильтрат нередко проникает в ее

мышечный слой. Степень клеточной

инфильтрации может быть различной —

от весьма умеренной очаговой до резко

выраженной диффузной с образованием

отдельных абсцессов в криптах

(крипт-абсцессы)

и очагов изъязвления.

Дляхронического

атрофического колита

характерны уплощение призматического

эпителия, уменьшение числа крипт,

гиперплазия гладкомышечных элементов.

В слизистой оболочке преобладают

гистиолимфоцитарная инфильтрация и

разрастание соединительной ткани; в

ряде случаев встречаются эпителизирующиеся

и рубцующиеся язвы.

Среди

форм хронического колита выделяют так

называемыйколлагеновый

колит,

для которого характерно накопление

вокруг крипт слизистой оболочки

коллагена, аморфного белка и иммуноглобулинов

(«болезнь перикриптальных фибробластов»).

Развитие этой формы колита связывают

с извращением синтеза коллагена либо

с аутоиммунизацией.

Осложнения.

Парасигмоидит и парапроктит, в ряде

случаев гиповитаминоз.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ

ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ

(синонимы: идиопатический язвенный

колит, язвенный проктоколит) — хроническое

рецидивирующее заболевание, в основе

которого лежит воспаление толстой кишки

с нагноением, изъязвлением, геморрагиями

и исходом в склеротическую деформацию

стенки. Это довольно распространенное

заболевание, которое встречается чаще

у молодых женщин.

Этиология

и патогенез.

В возникновении этого заболевания

безусловно значение местной аллергии,

которая вызвана микрофлорой кишечника.

В патогенезе заболевания большое

значение придают аутоиммунизации. Это

подтверждается обнаружением при язвенном

колите аутоантител, фиксирующихся в

эпителии слизистой оболочки кишки,

характером клеточного

инфильтрата

слизистой оболочки, который отражает

реакцию гиперчувствительности

замедленного типа. Хроническое течение

болезни и несовершенство репаративных

процессов связаны, видимо, не только с

аутоагрессией, но и с трофическими

расстройствами в связи с выраженной

деструкцией интрамурального нервного

аппарата кишки.

Патологическая

анатомия.

Процесс обычно начинается в прямой

кишке и постепенно распространяется

на слепую. Поэтому встречаются как

относительно изолированные поражения

прямой и сигмовидной или прямой,

сигмовидной и поперечной ободочной

кишок, так и тотальное поражение всей

толстой кишки.

Морфологические

изменения зависят от характера течения

болезни — острого

или хронического.

Острая

форма

соответствует острому прогрессирующему

течению и обострению хронических форм.

В этих случаях стенка толстой кишки

отечна, гиперемирована, с множественными

эрозиями и поверхностными язвами

неправильной формы, которые сливаются

и образуют обширные участки изъязвления.

Сохранившиеся в этих участках островки

слизистой оболочки напоминают полипы

(бахромчатые

псевдополипы).

Язвы могут проникать в подслизистый и

мышечный слои, где отмечаются фибриноидный

некроз коллагеновых волокон, очаги

миомаляции и кариорексиса, обширные

интрамуральные кровоизлияния. На дне

язвы, как в зоне некроза, так и по периферии

их, видны сосуды с фибриноидным некрозом

и аррозией стенок. Нередко происходят

перфорация стенки кишки в области язвы

и кишечное кровотечение. Такие глубокие

язвы образуют карманы с некротическими

массами, которые отторгаются, стенка

кишки истончается,

а просвет становится

очень широким (токсическая

дилатация).

Отдельные язвы подвергаются гранулированию,

причем грануляционная ткань в избытке

разрастается в области язвы и образует

полиповидные выросты —

гранулематозные псевдополипы.

Стенка кишки, особенно слизистая

оболочка, обильно инфильтрирована

лимфоцитами, плазматическими клетками,

эозинофилами. В период обострения в

инфильтрате преобладают нейтрофилы,

которые скапливаются вкриптах, где

образуются

крипт-абсцессы.

Дляхронической

формы

характерна резкая деформация кишки,

которая становится значительно короче;

отмечается резкое утолщение и уплотнение

стенки кишки, а также диффузное или

сегментарное сужение ее просвета.

Репаративно-склеротические процессы

превалируют над воспалительно-некротическими.

Происходят гранулирование и рубцевание

язв, однако эпителизация их, как правило,

неполная, что связано с образованием

обширных рубцовых полей и хроническим

воспалением. Проявлением извращенной

репарации служат множественные

псевдополипы

(см. рис. 208) и не только в результате

избыточного разрастания грануляционной

ткани (гранулематозные псевдополипы),

но и репаративной регенерации эпителия

вокруг участков склероза (аденоматозные

псевдополипы).

В сосудах отмечаются продуктивный

эндоваскулит, склероз стенок, облитерация

просвета; фибриноидный некроз сосудов

встречается редко. Воспаление имеет

преимущественно продуктивный характер

и выражается в инфильтрации стенки

кишки лимфоцитами, гистиоцитами,

плазматическими

клетками. Продуктивное

воспаление сочетается с крипт-абсцессами.

Осложнения

неспецифического язвенного колита

могут быть местными

и общими.

К местным

относятся кишечное кровотечение,

перфорация стенки и перитонит,

стенозирование просвета и полипоз

кишки, развитие рака, к общим

—

анемия, амилоидоз, истощение, сепсис.

Соседние файлы в папке Lektsii_patan

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник