Пищеварение слюнные железы печень поджелудочная железа

Строение и ф-ии скелета нижней конечности.

Скелет нижних конечностейСостоит из 2 отделов:1отдел.пояс нижних конечностей — тазовый пояс(таз)-образован 6 парными, плоскими, сросшимися костями:1)подвздошные-2.2)сидалишные-2.3)лобковые-2Функция: удержание внутренних органов; прикрепление скелета нижних конечностей(ноги) 2 отдел:свобдная нижняя конечность.1)бедро-бедренная кость2)голень-большая и малая берцовая3)стопа-предплюсны, плюсны, фаланги пальцев и пяточная кость..

Общее строение пищеварительной с-мы. С-в и значение пищи.

Длина пищеварительного тракта 8-10 м. Стенка состоит из 3 слоев: наружного соединительно-тканного — серозной оболочки, среднего мышечного (снаружи продольные, внутри кольцевые мышцы) и внутреннего – подслизистойго и слизистого.Производными эпителия являются большие (3 пары слюнных желез, печень, поджелудочная железа) и малые пищеварительные железы, находящие в стенках пищеварительного тракта. Эти железы выделяют в сутки до 8 л пищеварительных соков.

В слизистом слое располагаются также скопления лимфатических узелков (пейеровы бляшки), выполняющих защитную функцию.В пищеварительной системе различают несколько отделов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Средняя длина тонкого кишечника взрослого человека в среднем 3-3,5 м. Начальный отдел тонкого кишечника — двенадцатиперстная кишка, в которую открываются протоки поджелудочной железы и печени, затем идет тощая кишка и подвздошная. В толстой кишке, длина которой около 1,5 м, различают слепую кишку с аппендиксом, восходящую, поперечную и нисходящую ободочные, сигмовидную и прямую кишку, заканчивающуюся анальным отверстием.

Пищеварительные железы (слюнные, печень, поджелудочная железа). Их роль в пищеварении.

Печень (hepar) — самая крупная железа тела человека (рис. 78). Масса ее составляет около 1500 г. Она выполняет несколько главных функций: пищеварительную, образует белок, обезвреживающую, кроветворную, осуществляет обмен веществ и др.Печень расположена в области правого подреберья и в надчревной. По форме она напоминает клин, имеет верхнюю и нижнюю поверхности. Она вогнутая, содержит борозды и вдавленности от прилегающих внутренних органов. Верхняя и нижняя поверхности, соединяясь, образуют нижний острый и задний тупой края. Правая и левая сагиттальные борозды соединяются глубокой поперечной бороздой, которую называют воротами железа Поджелудочная железа (pancreas) является смешанной пищеварительной железой (см. рис. 78). У взрослого человека длина ее составляет 14—18 см, ширина 3—9 см, толщина 2—3 см, масса 70—80 г. В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.Головка расположена на уровне I—HI поясничных позвонков и прилегает к петле двенадцатиперстной кишки. Задняя поверхность головки лежит на нижней полой вене и аорте, спереди ее пересекает поперечная ободочная кишка.Тело поджелудочной железы имеет форму треугольника и три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, а также три края — верхний, передний и нижний.Хвостподжелудочной железы доходит до ворот селезенки. Сзади хвоста находятся левый надпочечник и верхний конец левой почки.

Выводной проток поджелудочной железы проходит через всю железу, формируется путем слияния внутридольковых и междольковых протоков и впадает в просвет двенадцатиперстной кишки на ее большом сосочке, соединившись до этого с общим желчным протоком. В конце выводного протока находится сфинктер протока поджелудочной железы. Кроме того, через головку проходит добавочный проток поджелудочной железы, который открывается на малом сосочке двенадцатиперстной кишки.

Поджелудочная железа имеет дольковое строение. Дольки, выполняющие внешнесекреторную функцию, составляют основную массу железы. Между ними находится внутрисекреторная часть островков, которые выделяют гормон — инсулин.

Вернуться на главную страницу…

© 2015-2019 lektsii.org.

Источник

Печень–

самая крупная железа. Паренхиматозный

орган. Имеет соединительнотканный остов

(капсула и трабекулы).

Паренхима

состоит из печеночных клеток –

гепатоцитов- содержат 2 ядра и все

органоиды клетки ЭПС, рибосомы,

митохондрии. Они образуют тяжи, разделенные

между собой рыхлой соединительной

тканью. Между тяжами располагаются

желчные капилляры, которые объединяются

и формируют выводные желчные протоки.

Структурно-функциональной

единицей является долька. она имеет

форму шестигранной призмы. В дольке

капилляры синусоидного типа. Дольки

отделены друг от друга междольковыми

перегородками (трабекулами), пространство

между дольками содержит междольковую

артерию, вену, лимфатический сосуд и

желчный проток.это назвали триадой

(лимфатический сосуд всегда спавшийся)

Желчевыводящие

пути – стенка состоит из нечетко

разграниченных оболочек – слизистой

выстланной однослойным призматическим

эпителием, мышечной и адвентициальной.

Желчный

пузырь имеет мешковидную форму, состоит

из слизистой, мышечной и адвентициальной

оболочек. Эпителий однослойный

призматический.

Поджелудочная

железа – смешанная

(экзокринная и эндокринная).

Экзокринная

– выделяет панкреатический сок. Участвует

в расщеплении белков, жиров и углеводов.

Эндокринная

– образует гормоны, принимающие участие

в регуляции углеводного, белкового и

жирового обмена (инсулин, глюкагон).

Является

компактным органом. Лежит в брыжейке

12-типерстной кишки. Имеет дольчатое

строение.

Экзокринная

часть является сложной, разветвленной

альвеолярно-трубчатой серозной железой

с мерокриновой секрецией. Концевые

отделы – панкреатические ацинусы –

состоят из секреторных клеток. В

апикальной части имеют крупные гранулы

с секретом, а в базальной части — крупное

ядро с ядрышком, рибосомы, комплекс

Гольджи, митохондрии.

Выводные

протоки – вставочные, внутридольковые,

междольковые и общий выводной проток.

Вставочные и внутридольковые протоки

выстланы кубическим эпителием, остальные

– высоким призматическим.

Эндокринная

часть представлена панкреатическими

островками, рассеянными в паренхиме

органа. Островки состоят из тяжей

эндокриноцитов (инсулиноциты). Островки

отделены от экзокринной части железы

соединительнотканными прослойками.

Инсулиноциты имеют многоугольную форму.

Выделяют 5 видов: бета-клетки (В,

базофильные), альфа-клетки (А), дельта-клетки

(D), D1 клетки и РР-клетки.

Слюнные

железы: подчелюстная, подъязычная и

околоушная.

Слюнные

железы выполняют экзокринные и эндокринные

функции. Экзокринная функция заключается

в регулярном отделении в ротовую полость

слюны.

В ее состав входят вода (около 99 %),

белковые вещества, в том числе ферменты,

неорганические вещества, а также

клеточные элементы (клетки эпителия и

лейкоциты).

Слюна

увлажняет пищу, придает ей полужидкую

консистенцию, что облегчает процессы

жевания и глотания. Постоянное смачивание

слизистой оболочки щек и губ слюной

способствует очищению ротовой полости

от остатков корма. Одной из важных

функций слюны является ферментативная

обработка пищи. Помимо секреторной

функции, слюнные железы выполняют

экскреторную функцию. Со слюной во

внешнюю среду выделяются различные

органические и неорганические вещества:

мочевая кислота, креатин, железо, йод и

др. Защитная функция слюнных желез

состоит в выделении бактерицидного

вещества – лизоцима,

а также иммуноглобулинов класса A.

Слюнные

железы представляют собой сложные

альвеолярные или альвеолярно-трубчатые

железы. Они состоят из концевых отделов

и протоков, выводящих секрет.

Концевые

отделы

(portio

terminalis)

по строению и характеру выделяемого

секрета бывают трех типов: белковые

(серозные), слизистые и смешанные (т.е.

белково-слизистые). В концевых отделах

клетки: железистые (секреторные) и

миоэпителиальные отросчатые (корзинчатые).

Секреторные

клетки – сероциты и мукоциты.

Сероциты

имеют узкую апикальную часть, выступающую

в просвет концевого отдела. В ней

содержатся ацидофильные секреторные

гранулы, количество которых изменяется

в зависимости от фазы секреции. Базальная

часть клетки более широкая, содержит

ядро. В фазе накопления секрета размеры

клеток значительно увеличиваются, а

после выделения его уменьшаются, ядро

округляется. Между

сероцитами в концевых отделах околоушной

железы располагаются межклеточные

секреторные канальцы, просвет которых

имеет диаметр около 1 мкм. В эти канальцы

выделяется из клеток секрет, который

далее поступает в просвет концевого

секреторного отдела.

Мукоциты

крупные железистые клетки кубической

формы, ядра уплотненные, темные. В

цитоплазме гладкая ЭПС, клмплекс Гольджи

крупные секреторные вакуоли со светлым

содержимым.

Выводные

протоки

слюнных желез подразделяются на

внутридольковые (ductus

interlobularis),

включающие вставочные (ductus

intercalates)

и исчерченные (ductus

striatus),

междольковые (ductus

interlobularis)

выводные протоки и протоки железы

(ductus

excretorius seu glandulae)..

Внутридольковые

вставочные

протоки

железы начинаются непосредственно от

ее концевых отделов. Они обычно сильно

разветвлены. Вставочные протоки выстланы

кубическим или плоским эпителием. Второй

слой в них образуют миоэпителиоциты.

Исчерченные

слюнные протоки являются продолжением

вставочных и располагаются также внутри

долек. Диаметр их значительно больший,

чем вставочных протоков, просвет хорошо

выражен. Они выстланы однослойным

призматическим эпителием. Цитоплазма

клеток ацидофильна. В апикальной части

клеток видны микроворсинки, секреторные

гранулы с содержимым различной электронной

плотности, аппарат Гольджи. В базальных

частях эпителиальных клеток отчетливо

выявляется базальная

исчерченность,

образованная митохондриями, расположенными

в цитоплазме между складками цитолеммы

перпендикулярно к базальной мембране.

Междольковые

выводные протоки

выстланы двухслойным эпителием. По мере

укрупнения протоков эпителий их

постепенно становится многослойным.

Выводные протоки окружены прослойками

рыхлой волокнистой соединительной

ткани.

Междольковые

протоки

впадают в общий выводной проток. Проток

выстлан многослойным плоским эпителием.

Белковые

железы выделяют жидкий секрет, богатый

ферментами. Слизистые железы образуют

более густой, вязкий секрет с большим

содержанием муцина

– вещества, в состав которого входят

гликопротеины. По механизму отделения

секрета из клеток все слюнные железы

мерокриновые

.

Околоушная

слюнная железа

— сложная разветвленная, альвеолярно-трубчатая

с мерокриновой секрецией. У жвачных она

белковая, у остальных — слизисто-белковая.

Снаружи покрыта соединительнотканной

капсулой из ПВСТ. Отмечается выраженная

дольчатость органа. Секреторные отделы

в основном белковые. Сильно развиты

вставочные и умеренно развиты исчерченные

протоки.

Подчелюстная

слюнная железа

— сложная разветвленная слизисто-белковая.

Преобладают белковые секреторные

отделы, имеются также слизистые. Железа

имеет дольчатое строение, но в отличие

от околоушной перегородки менее выражены.

Сильно развиты исчерченные протоки.

Подъязычная

— сложная разветвленная трубчато-альвеолярная

слизисто-белковая (у хищных), или слизистая

(у жвачных и свиней). Дольчатость слабо

выражена. Белковых и слизистых концевых

отделов мало, много смешанных

слизисто-белковых. Слабо развиты

вставочные и исчерченные протоки.

Соседние файлы в папке lektsii

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

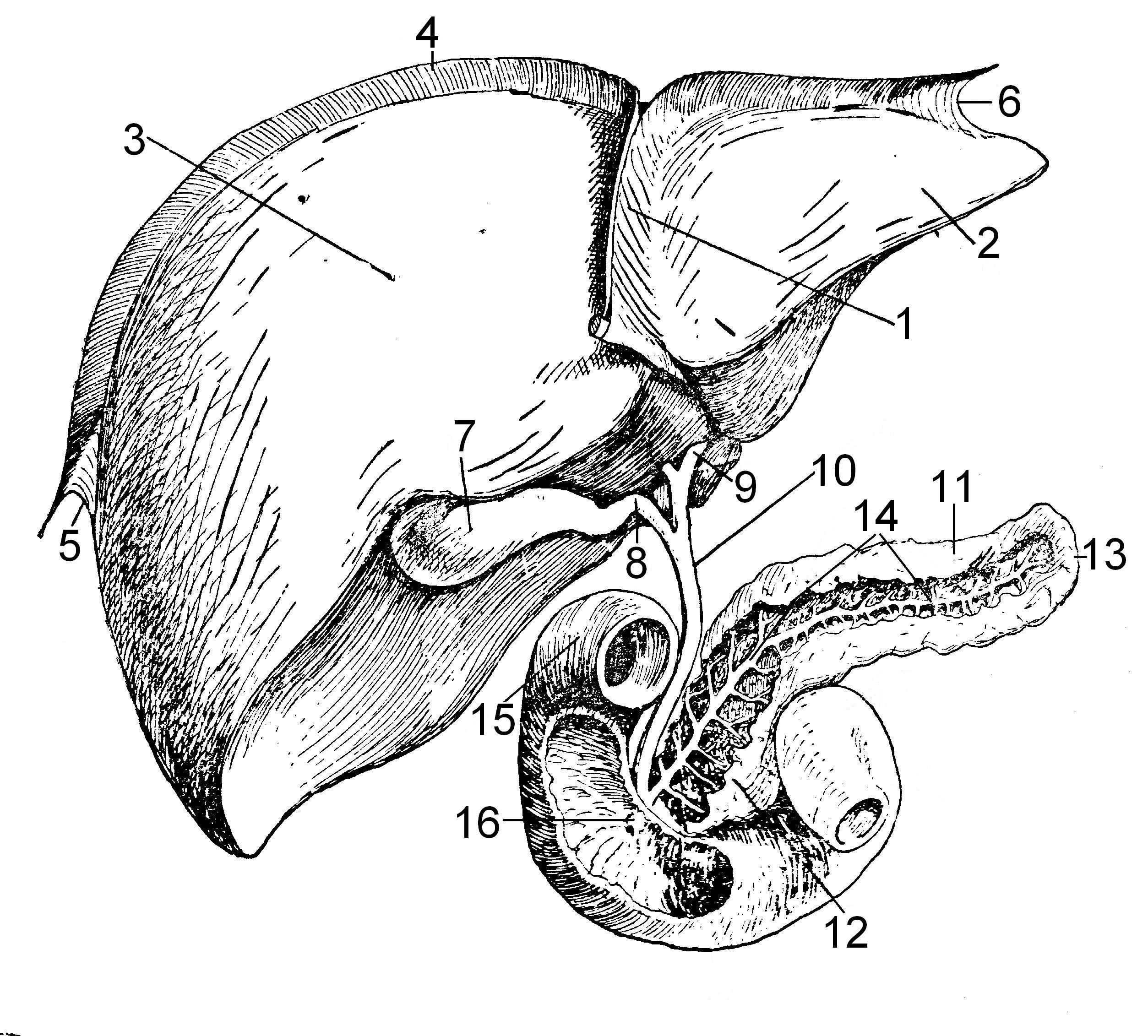

Рисунок 14

|

|

Печень,hepar,

является самой большой железой

человеческого организма, ее масса

достигает 1,5 – 2 кг. Печень участвует

в процессах пищеварения (вырабатывает

желчь), кроветворения и обмена веществ.

Топография:

Голотопия: она располагается в верхнем

отделе брюшной полости под правым

куполом диафрагмы, на 2/3 располагаясь

в области правого подреберья и 1/3 –

в надчревной области.Скелетотопия:

Наивысшая точка верхней границы печени

находится по правой среднеключичной

линиина уровнеIV

межреберья. От этой точки верхняя

граница круто опускается вниз вправо

доX межреберья по

средней подмышечной линии– здесь

сходятся верхняя и нижняя граница

печени. Влево от уровня четвертого

межреберья верхняя граница спускается

вниз постепенно, находясьпо правой

окологрудной линиина уровнеV

межреберья, попередней срединной

линиипересекаетоснование

мечевидного отросткаи заканчивается

на уровне прикрепленияVIII

левого реберного хряща к VII,

где также сходятся верхняя и нижняя

границы печени.Нижняя граница печени идет от уровня

Xмежреберья справа по

нижнему краю правой реберной дуги до

места соединения верхней и нижней

границ слева. Нижний край печени не

должен выступать из-под реберной дуги.

Синтопия: Печень соприкасается с

рядом органов, в результате чего на

ней образуются вдавления:

На верхней (диафрагмальной) поверхности

левой доли печени располагается

сердечное вдавливание, impressio

cardiaca, образующееся в результате

прилегания сердца к диафрагме, а через

нее к печени.На нижней (висцеральной) поверхности

левой доли печени – желудочное вдавление,

impressiogastrica,

– след прилегания передней поверхности

желудка.На задней части левой доли печени –

пищеводное вдавление, impressioesophagea.Поперек квадратной доли печени –

двенадцатиперстно-кишечное вдавление,

impressioduodenalis.На висцеральной поверхности правой

доли печени – почечное (правой почки)

вдавление, impressiorenalis,

и надпочечниковое (правого надпочечника)

вдавление,impressiosuprarenalis.Возле нижнего края на висцеральной

поверхности правой доли печени –

ободочно-кишечное вдавление, impressiocolica,

появившееся в результате прилегания

правого изгиба ободочной кишки.

Внешнее строение печени:

Печень имеет форму шляпки гриба с

выпуклой верхней поверхностью, которая

называется диафрагмальной, facies

diaphragmatica, в пределах которой

выделяют слегка выпуклую заднюю часть

диафрагмальной поверхности,pars

posterior. Эта поверхность по

очертаниям соответствует куполу

диафрагмы. Выпуклой поверхностью

печень прикрепляется к диафрагме

посредством:

серповидной связки печени, lig.

falciforme hepatis, представляющей

собой дупликатуру брюшины. Она

располагается в сагиттальной плоскости

и делит диафрагмальную поверхность

печени на правую и левую доли.венечной связки печени, lig.

coronarium hepatis, расположенной во

фронтальной плоскости и идущей вдоль

тупого заднего края печени. Венечная

связка у правого и левого концов печени

образует треугольные связки,lig.

triangulare hepatis dextrumetsinistrum.Частично вогнутая внутренняя нижняя

поверхность, которая называется

висцеральной, facies

visceralis, разделяется на четыре

доли тремя бороздами: две из них идут

в сагиттальной плоскости, а одна – во

фронтальной:

Левая сагиттальная борозда находится

на уровне серповидной связки печени,

отделяя левую долю от правой. В своей

передней части она образует щель круглой

связки печени, где залегает одноименная

связка печени, lig.

teres hepatis, а в задней – щель

венозной связки, где расположена

венозная связка,lig.

venosum.

Круглая связка печени представляет

собой заросшую пупочную вену. Она

начинается от пупка, перегибается через

острый нижний край печени, а затем в

глубине одноименной щели доходит до

ворот печени. Венозная связка – это

заросший венозный проток, который у

плода соединял пупочную вену с нижней

полой веной.Правая сагиттальная борозда в переднем

отделе образует ямку желчного пузыря,

fossavesicaefellae,

а в задней части – борозду нижней полой

вены,sulcusvenaecavae.

В этих образованиях залегают желчный

пузырь и нижняя полая вена.Поперечная борозда, которая соединяет

левую и правую сагиттальные борозды,

называется воротами печени, portahepatis.

В ворота печени входят:

воротная вена,

собственная печеночная артерия,

нервы.

Из ворот печени выходят:

общий печеночный проток,

лимфатические сосуды.

На висцеральной поверхности печени

правой доли, между ее бороздами, выделяют

заднюю, или хвостатую, долю печени, lobus

caudatus hepatis, и переднюю, или

квадратную, долю печени,lobus

quadratus hepatis. От хвостатой доли

отходят вперед два отростка: хвостатый

отросток,processuscaudatus,

расположенный между воротами печени и

бороздой нижней полой вены, и сосочковый

отросток,processuspapillaris,

упирающийся в ворота печени.

Спереди, справа и слева диафрагмальная

и висцеральная поверхности сходятся

друг с другом, образуя острый нижний

край, margo inferior.Задний край печени, margoposterior,

закруглен.

Внутреннее строение печени:

Снаружи печень покрыта серозной

оболочкой, tunicaserosa,

представленной висцеральной брюшиной.

Из-за наличия небольшого участка в

задней части, не покрытого брюшиной,

считается, что печень расположена

мезоперитонеально.Под брюшиной находится тонкая фиброзная

оболочка, tunicafibrosa.По своему строению печень – сложная

разветвленная трубчатая железа внешней

секреции, выводными протоками которой

являются желчные протоки:

Структурно-функциональной единицей

печени является долька печени, lobulus

hepatis. Она имеет призматическую

форму диаметром 1 – 2 мм. Долька построена

из соединяющихся друг с другом печеночных

пластинок («балок») в виде сдвоенных

радиально лежащих рядов печеночных

клеток – гепатоцитов. Внутри каждой

печеночной пластинки между рядами

печеночных клеток залегает желчный

проточек,ductulus

bilifer, являющийся начальным

звеном желчевыводящих путей, который

в центре дольки замкнут, а на ее периферии

впадает в желчный междольковый проточек,ductulus

interlobularis.

В центре дольки расположена центральная

вена,v. centralis.

Между печеночными «балками» располагаются

синусоидные капилляры, несущие кровь

от периферии дольки к ее центру в

центральную вену.Между дольками имеется небольшое

количество соединительной ткани, в

которой располагаются печеночные

триады, включающие в себя междольковые

вены, vv.

interlobulares, междольковые артерии,aa. interlobulares,

и междольковые желчные проточки,ductuli

interlobulares.

Междольковые артерии и вены представляют

собой сосуды из систем печеночной

артерии и воротной вены соответственно.

Они несут кровь в синусоидные капилляры

дольки печени. Капилляры вливаются в

центральные вены долек, которые, в свою

очередь, соединяясь между собой,

образуют поддольковые вены,vv.

sublobulares.

Поддольковые вены в конечном итоге

впадают в печеночные вены,vv.

hepaticae, которые представляют

собой притоки нижней полой вены,v.

cava inferior.

Желчевыводящие пути, как было

сказано выше, начинаются с желчных

проточков,

ductuli

bilifer, расположенных в дольке

печени. Эти проточки на периферии

дольки впадают в междольковые проточки,

ductuli

interlobulares,

которые, сливаясь друг с другом,

образуют более крупные желчные

протоки. В конечном итоге в печени

формируются правый и левый печеночные

протоки,ductushepaticusdexteretductushepaticussinister,

которые выходят из правой и левой

долей печени соответственно. В воротах

печени эти два протока сливаются,

образуя общий печеночный проток,ductushepaticuscommunis,

длиной 4 – 6 см. Между листками

печеночно-двенадцатиперстной связки

общий печеночный проток сливается с

пузырным протоком,ductuscysticus,

в результате чего образуется общий

желчный проток,ductuscholedochus.

Он открывается вместе с протоком

поджелудочной железы на верхушке

большого сосочка двенадцатиперстной

кишки.

Желчный пузырь,vesica

fellea (biliaris),

является резервуаром, в котором

накапливается желчь. Он имеет

грушевидную форму, характерную

темно-зеленую окраску и располагается

на висцеральной поверхности печени

в ямке желчного пузыря,fossa

vesicae felleae, при этом соединяясь

с волокнистой оболочкой печени

посредством рыхлой клетчатки. Его

длина составляет 8 – 14 см.

Строение:

Его слепой расширенный конец – дно

желчного пузыря,fundusvesicaefelleae

[biliaris],

выходит из-под нижнего края печени на

уровне соединения хрящейVIIIиIXправых ребер, что

соответствует месту пересечения правого

края прямой мышцы живота с правой

реберной дугой. Более узкий конец пузыря,

направленный к воротам печени, называется

шейкой желчного пузыря,collumvesicaefelleae

[biliaris].

Между дном и шейкой располагается тело

желчного пузыря,corpusvesicaefelleae

[biliaris].

Шейка пузыря продолжается в пузырный

проток,ductuscysticus,

сливающийся с общим печеночным протоком.

При переходе тела в шейку образуется

изгиб. Стенка желчного пузыря состоит

из трех оболочек:

Серозная оболочка, tunicaserosa,

покрывает свободную поверхность

желчного пузыря, переходящей на него

с поверхности печени. Под ней находится

подсерозная основа,tela

subserosa vesicae, представляющая собой

слой рыхлой соединительной ткани,

которая значительно утолщается на

непокрытой брюшиной верхней стенке

желчного пузыря. В тех места, где серозная

оболочка отсутствует, наружная оболочка

желчного пузыря представлена адвентицией.

Таким образом, желчный пузырь покрыт

брюшиной мезоперитонеально.Мышечная оболочка желчного пузыря

образована одним круговым слоем гладких

мышц, включающих пучки продольно и косо

располагающихся волокон. Наибольшей

толщины мышечный слой достигает в

области шейки.Слизистая оболочка желчного пузыря

выстлана однорядным цилиндрическим

эпителием. Она формирует мелкие

множественные складки, plicae

tunicae mucosae vesicae felleae, благодаря

чему имеет вид сети. В области шейки

образуются косо расположенные спиральные

складки, plicae spirales. В области тела и шейки

находится подслизистая основа, в которой

располагаются железы.

Общий желчный проток,ductuscholedochus(biliaris),

располагается между листками

печеночно-двенадцатиперстной связки,

справа от общей печеночной артерии и

кпереди от воротной вены.

Топография и строение:

Проток идет вниз вначале позади

верхней части двенадцатиперстной кишки,

а затем между ее нисходящей частью и

головкой поджелудочной железы, прободает

медиальную стенку нисходящей части

двенадцатиперстной кишки и открывается

на верхушке большого сосочка

двенадцатиперстной кишки, предварительно

соединившись с протоком поджелудочной

железы. После слияния этих протоков

образуется расширение – печеночно-поджелудочная

ампула,ampullahepatopancreatica,

имеющая в своем устье сфинктер

печеночно-поджелудочной ампулы, или

сфинктер ампулы,m.sphincterampullaehepatopancreaticae,

seusphincterampullae.

Перед слиянием с протоком поджелудочной

железы общий желчный проток в своей

стенке имеет сфинктер общего желчного

протока, m.sphincterductuscholedochi,

перекрывающий поступление желчи из

печени и желчного пузыря в просвет

двенадцатиперстной кишки (в

печеночно-поджелудочную ампулу).

Желчь, вырабатываемая печенью,

накапливается в желчном пузыре, поступая

туда по пузырному протоку из общего

печеночного протока. Выход желчи в

двенадцатиперстную кишку в это время

закрыт вследствие сокращения сфинктера

общего желчного протока. В двенадцатиперстную

кишку желчь поступает из печени и

желчного пузыря по мере необходимости

(при прохождении в кишку пищевой кашицы).

Поджелудочная железа,pancreas,

является второй по величине пищеварительной

железой, а также железой внутренней

секреции.

Строение:

Поджелудочная железа состоит из трех

располагающихся справа налево отделов:

головки, caput

pancreatis, тела,corpus

pancreatis, и хвоста,cauda

pancreatis. Головка уплощена спереди

назад, на границе ее с телом по нижнему

краю располагается вырезка поджелудочной

железы,incisurapancreatis.

Тело железы имеет трехгранную форму и

на нем различают три поверхности:

переднюю,faciesanterior,

заднюю,faciesposterior,

и нижнюю,faciesinferior.

Передняя поверхность имеет небольшую

выпуклость – сальниковый бугор,tuberomentale,

обращенный в сторону сальниковой сумки.

Эти поверхности отделены друг от друга

соответствующими краями: передним,margo anterior,

верхним,margo

superior, и нижним,margo

inferior.Выводной проток поджелудочной железы,

ductuspancreaticus,

начинается в области хвоста железы,

проходит в теле и головке органа слева

направо, принимает более мелкие протоки

и впадает в просвет нисходящей части

двенадцатиперстной кишки на ее большом

сосочке, предварительно соединившись

с общим желчным протоком. В конечном

отделе протока имеется сфинктер протока

поджелудочной железы,m.sphincterductuspancreatici.В головке железы формируется добавочный

проток поджелудочной железы,ductuspancreaticusaccessorius,

открывающийся в двенадцатиперстной

кишке на ее малом сосочке. Иногда

добавочный проток анастомозирует с

главным протоком железы.Железа представляет собой

трубчато-альвеолярный орган, состоящий

из долек, протоки которых впадают в

проходящий вдоль нее выводной проток

поджелудочной железы, ductus

pancreaticus. Дольки выполняют

внешнесекреторную (экзокринную) функцию,

вырабатывая поджелудочный сок, и

составляют основную массу железы. Между

дольками располагаются так называемые

панкреатические островки, или островки

Лангерганса, представляющие собой

скопления клеток, выделяющих в кровь

гормоны – глюкагон и инсулин. Эти

островки не имеют протоков и составляют

внутрисекреторную (эндокринную) часть

органа.

Топография:

Скелетотопия и синтопия: Поджелудочная

железа представляет собой удлиненный

орган серовато-розового цвета, который

расположен в брюшной полости, забрюшинно,

позади желудка, отделяясь от него

сальниковой сумкой. Железа лежит почти

поперечно, таким образом, что большая

ее часть залегает по левую сторону от

позвоночного столба, на уровне тел I –

IIIпоясничных позвонков.

Головка поджелудочной железы,caputpancreatis,

расположена на уровне I – IIIпоясничных позвонков, в петле

двенадцатиперстной кишки, вплотную

прилегая к ее вогнутой поверхности.

Задней поверхностью головка прилежит

к нижней полой вене, спереди ее пересекает

поперечная ободочная кишка, воротная

вена и верхняя брыжеечная артерия.

Тело поджелудочной железы,corpuspancreatis,

имеет форму треугольника, пересекает

справа налево телоIпоясничного позвонка, прилегая задней

поверхностью к брюшной аорте и к

чревному сплетению. Тело переходит в

более узкую часть – хвост железы,caudapancreatis,

который уходит влево и вверх к воротам

селезенки. Позади хвоста поджелудочной

железы находятся левый надпочечник и

верхний конец левой почки.

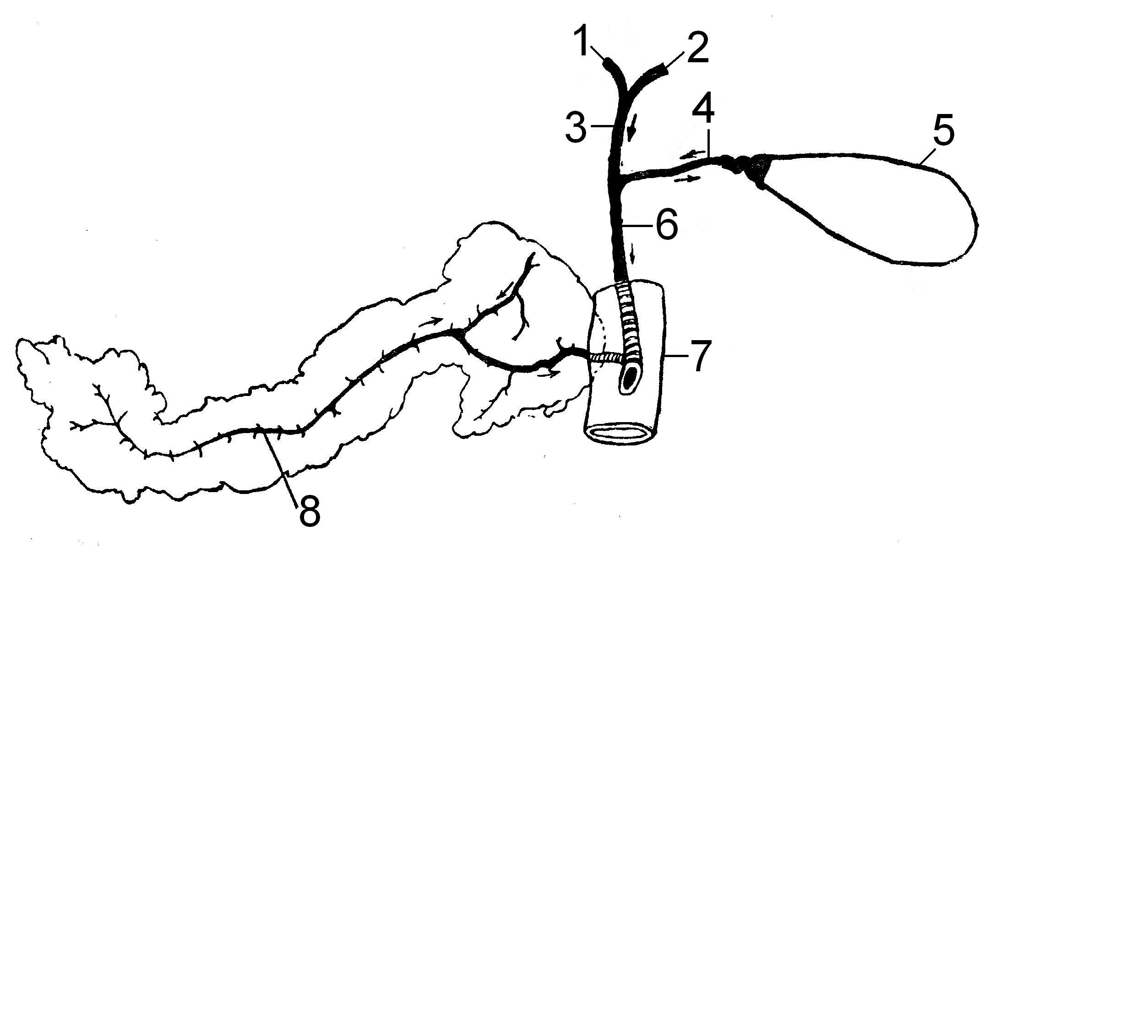

Рисунок 15

Левый печеночный

протокПравый печеночный

протокОбщий печеночный

протокПузырный проток

Желчный пузырь

Общий желчный

протокДвенадцатиперстная

кишкаПроток поджелудочной

железы

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник