Пищеварительные железы печень поджелудочная железа

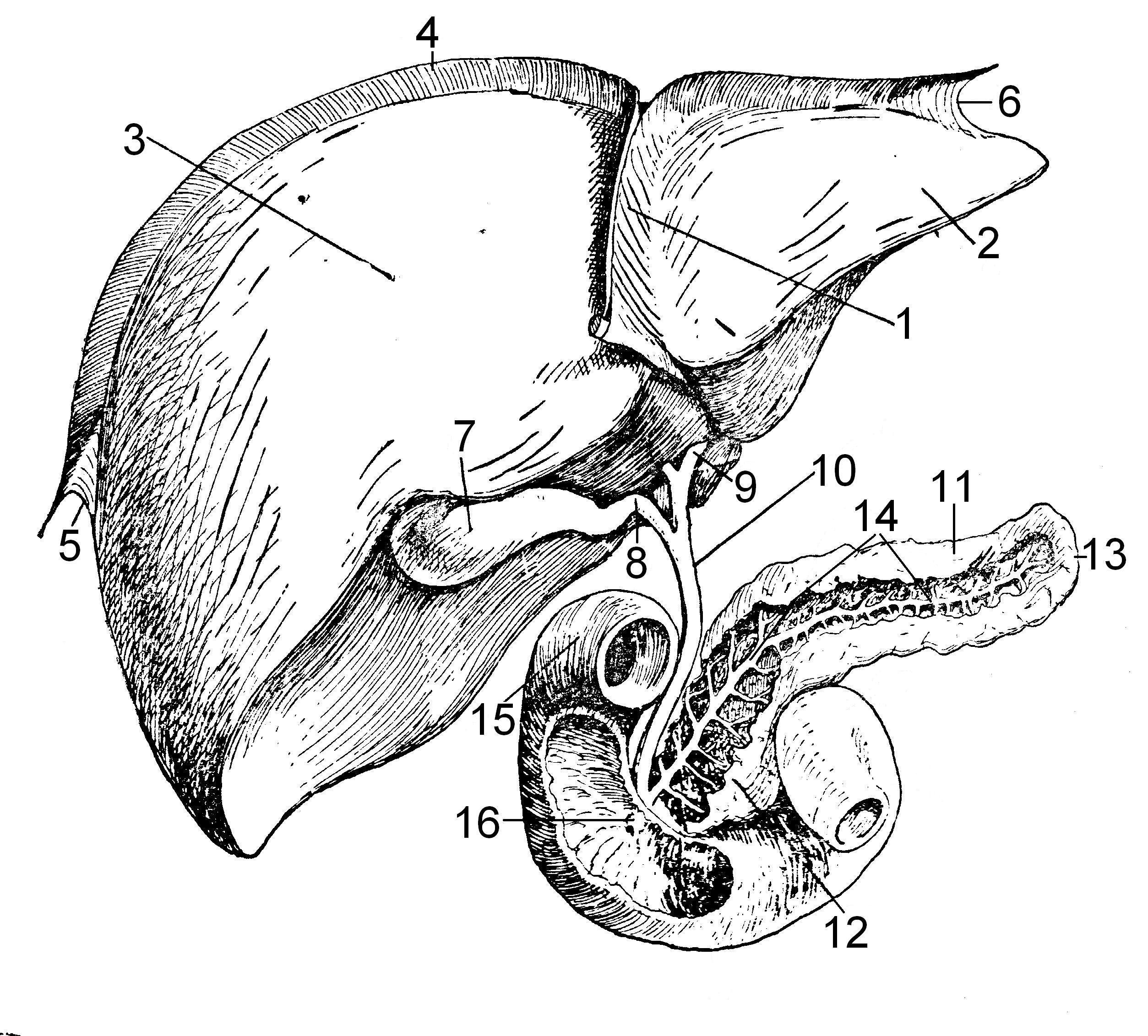

Рисунок 14

|

|

Печень,hepar,

является самой большой железой

человеческого организма, ее масса

достигает 1,5 – 2 кг. Печень участвует

в процессах пищеварения (вырабатывает

желчь), кроветворения и обмена веществ.

Топография:

Голотопия: она располагается в верхнем

отделе брюшной полости под правым

куполом диафрагмы, на 2/3 располагаясь

в области правого подреберья и 1/3 –

в надчревной области.Скелетотопия:

Наивысшая точка верхней границы печени

находится по правой среднеключичной

линиина уровнеIV

межреберья. От этой точки верхняя

граница круто опускается вниз вправо

доX межреберья по

средней подмышечной линии– здесь

сходятся верхняя и нижняя граница

печени. Влево от уровня четвертого

межреберья верхняя граница спускается

вниз постепенно, находясьпо правой

окологрудной линиина уровнеV

межреберья, попередней срединной

линиипересекаетоснование

мечевидного отросткаи заканчивается

на уровне прикрепленияVIII

левого реберного хряща к VII,

где также сходятся верхняя и нижняя

границы печени.Нижняя граница печени идет от уровня

Xмежреберья справа по

нижнему краю правой реберной дуги до

места соединения верхней и нижней

границ слева. Нижний край печени не

должен выступать из-под реберной дуги.

Синтопия: Печень соприкасается с

рядом органов, в результате чего на

ней образуются вдавления:

На верхней (диафрагмальной) поверхности

левой доли печени располагается

сердечное вдавливание, impressio

cardiaca, образующееся в результате

прилегания сердца к диафрагме, а через

нее к печени.На нижней (висцеральной) поверхности

левой доли печени – желудочное вдавление,

impressiogastrica,

– след прилегания передней поверхности

желудка.На задней части левой доли печени –

пищеводное вдавление, impressioesophagea.Поперек квадратной доли печени –

двенадцатиперстно-кишечное вдавление,

impressioduodenalis.На висцеральной поверхности правой

доли печени – почечное (правой почки)

вдавление, impressiorenalis,

и надпочечниковое (правого надпочечника)

вдавление,impressiosuprarenalis.Возле нижнего края на висцеральной

поверхности правой доли печени –

ободочно-кишечное вдавление, impressiocolica,

появившееся в результате прилегания

правого изгиба ободочной кишки.

Внешнее строение печени:

Печень имеет форму шляпки гриба с

выпуклой верхней поверхностью, которая

называется диафрагмальной, facies

diaphragmatica, в пределах которой

выделяют слегка выпуклую заднюю часть

диафрагмальной поверхности,pars

posterior. Эта поверхность по

очертаниям соответствует куполу

диафрагмы. Выпуклой поверхностью

печень прикрепляется к диафрагме

посредством:

серповидной связки печени, lig.

falciforme hepatis, представляющей

собой дупликатуру брюшины. Она

располагается в сагиттальной плоскости

и делит диафрагмальную поверхность

печени на правую и левую доли.венечной связки печени, lig.

coronarium hepatis, расположенной во

фронтальной плоскости и идущей вдоль

тупого заднего края печени. Венечная

связка у правого и левого концов печени

образует треугольные связки,lig.

triangulare hepatis dextrumetsinistrum.Частично вогнутая внутренняя нижняя

поверхность, которая называется

висцеральной, facies

visceralis, разделяется на четыре

доли тремя бороздами: две из них идут

в сагиттальной плоскости, а одна – во

фронтальной:

Левая сагиттальная борозда находится

на уровне серповидной связки печени,

отделяя левую долю от правой. В своей

передней части она образует щель круглой

связки печени, где залегает одноименная

связка печени, lig.

teres hepatis, а в задней – щель

венозной связки, где расположена

венозная связка,lig.

venosum.

Круглая связка печени представляет

собой заросшую пупочную вену. Она

начинается от пупка, перегибается через

острый нижний край печени, а затем в

глубине одноименной щели доходит до

ворот печени. Венозная связка – это

заросший венозный проток, который у

плода соединял пупочную вену с нижней

полой веной.Правая сагиттальная борозда в переднем

отделе образует ямку желчного пузыря,

fossavesicaefellae,

а в задней части – борозду нижней полой

вены,sulcusvenaecavae.

В этих образованиях залегают желчный

пузырь и нижняя полая вена.Поперечная борозда, которая соединяет

левую и правую сагиттальные борозды,

называется воротами печени, portahepatis.

В ворота печени входят:

воротная вена,

собственная печеночная артерия,

нервы.

Из ворот печени выходят:

общий печеночный проток,

лимфатические сосуды.

На висцеральной поверхности печени

правой доли, между ее бороздами, выделяют

заднюю, или хвостатую, долю печени, lobus

caudatus hepatis, и переднюю, или

квадратную, долю печени,lobus

quadratus hepatis. От хвостатой доли

отходят вперед два отростка: хвостатый

отросток,processuscaudatus,

расположенный между воротами печени и

бороздой нижней полой вены, и сосочковый

отросток,processuspapillaris,

упирающийся в ворота печени.

Спереди, справа и слева диафрагмальная

и висцеральная поверхности сходятся

друг с другом, образуя острый нижний

край, margo inferior.Задний край печени, margoposterior,

закруглен.

Внутреннее строение печени:

Снаружи печень покрыта серозной

оболочкой, tunicaserosa,

представленной висцеральной брюшиной.

Из-за наличия небольшого участка в

задней части, не покрытого брюшиной,

считается, что печень расположена

мезоперитонеально.Под брюшиной находится тонкая фиброзная

оболочка, tunicafibrosa.По своему строению печень – сложная

разветвленная трубчатая железа внешней

секреции, выводными протоками которой

являются желчные протоки:

Структурно-функциональной единицей

печени является долька печени, lobulus

hepatis. Она имеет призматическую

форму диаметром 1 – 2 мм. Долька построена

из соединяющихся друг с другом печеночных

пластинок («балок») в виде сдвоенных

радиально лежащих рядов печеночных

клеток – гепатоцитов. Внутри каждой

печеночной пластинки между рядами

печеночных клеток залегает желчный

проточек,ductulus

bilifer, являющийся начальным

звеном желчевыводящих путей, который

в центре дольки замкнут, а на ее периферии

впадает в желчный междольковый проточек,ductulus

interlobularis.

В центре дольки расположена центральная

вена,v. centralis.

Между печеночными «балками» располагаются

синусоидные капилляры, несущие кровь

от периферии дольки к ее центру в

центральную вену.Между дольками имеется небольшое

количество соединительной ткани, в

которой располагаются печеночные

триады, включающие в себя междольковые

вены, vv.

interlobulares, междольковые артерии,aa. interlobulares,

и междольковые желчные проточки,ductuli

interlobulares.

Междольковые артерии и вены представляют

собой сосуды из систем печеночной

артерии и воротной вены соответственно.

Они несут кровь в синусоидные капилляры

дольки печени. Капилляры вливаются в

центральные вены долек, которые, в свою

очередь, соединяясь между собой,

образуют поддольковые вены,vv.

sublobulares.

Поддольковые вены в конечном итоге

впадают в печеночные вены,vv.

hepaticae, которые представляют

собой притоки нижней полой вены,v.

cava inferior.

Желчевыводящие пути, как было

сказано выше, начинаются с желчных

проточков,

ductuli

bilifer, расположенных в дольке

печени. Эти проточки на периферии

дольки впадают в междольковые проточки,

ductuli

interlobulares,

которые, сливаясь друг с другом,

образуют более крупные желчные

протоки. В конечном итоге в печени

формируются правый и левый печеночные

протоки,ductushepaticusdexteretductushepaticussinister,

которые выходят из правой и левой

долей печени соответственно. В воротах

печени эти два протока сливаются,

образуя общий печеночный проток,ductushepaticuscommunis,

длиной 4 – 6 см. Между листками

печеночно-двенадцатиперстной связки

общий печеночный проток сливается с

пузырным протоком,ductuscysticus,

в результате чего образуется общий

желчный проток,ductuscholedochus.

Он открывается вместе с протоком

поджелудочной железы на верхушке

большого сосочка двенадцатиперстной

кишки.

Желчный пузырь,vesica

fellea (biliaris),

является резервуаром, в котором

накапливается желчь. Он имеет

грушевидную форму, характерную

темно-зеленую окраску и располагается

на висцеральной поверхности печени

в ямке желчного пузыря,fossa

vesicae felleae, при этом соединяясь

с волокнистой оболочкой печени

посредством рыхлой клетчатки. Его

длина составляет 8 – 14 см.

Строение:

Его слепой расширенный конец – дно

желчного пузыря,fundusvesicaefelleae

[biliaris],

выходит из-под нижнего края печени на

уровне соединения хрящейVIIIиIXправых ребер, что

соответствует месту пересечения правого

края прямой мышцы живота с правой

реберной дугой. Более узкий конец пузыря,

направленный к воротам печени, называется

шейкой желчного пузыря,collumvesicaefelleae

[biliaris].

Между дном и шейкой располагается тело

желчного пузыря,corpusvesicaefelleae

[biliaris].

Шейка пузыря продолжается в пузырный

проток,ductuscysticus,

сливающийся с общим печеночным протоком.

При переходе тела в шейку образуется

изгиб. Стенка желчного пузыря состоит

из трех оболочек:

Серозная оболочка, tunicaserosa,

покрывает свободную поверхность

желчного пузыря, переходящей на него

с поверхности печени. Под ней находится

подсерозная основа,tela

subserosa vesicae, представляющая собой

слой рыхлой соединительной ткани,

которая значительно утолщается на

непокрытой брюшиной верхней стенке

желчного пузыря. В тех места, где серозная

оболочка отсутствует, наружная оболочка

желчного пузыря представлена адвентицией.

Таким образом, желчный пузырь покрыт

брюшиной мезоперитонеально.Мышечная оболочка желчного пузыря

образована одним круговым слоем гладких

мышц, включающих пучки продольно и косо

располагающихся волокон. Наибольшей

толщины мышечный слой достигает в

области шейки.Слизистая оболочка желчного пузыря

выстлана однорядным цилиндрическим

эпителием. Она формирует мелкие

множественные складки, plicae

tunicae mucosae vesicae felleae, благодаря

чему имеет вид сети. В области шейки

образуются косо расположенные спиральные

складки, plicae spirales. В области тела и шейки

находится подслизистая основа, в которой

располагаются железы.

Общий желчный проток,ductuscholedochus(biliaris),

располагается между листками

печеночно-двенадцатиперстной связки,

справа от общей печеночной артерии и

кпереди от воротной вены.

Топография и строение:

Проток идет вниз вначале позади

верхней части двенадцатиперстной кишки,

а затем между ее нисходящей частью и

головкой поджелудочной железы, прободает

медиальную стенку нисходящей части

двенадцатиперстной кишки и открывается

на верхушке большого сосочка

двенадцатиперстной кишки, предварительно

соединившись с протоком поджелудочной

железы. После слияния этих протоков

образуется расширение – печеночно-поджелудочная

ампула,ampullahepatopancreatica,

имеющая в своем устье сфинктер

печеночно-поджелудочной ампулы, или

сфинктер ампулы,m.sphincterampullaehepatopancreaticae,

seusphincterampullae.

Перед слиянием с протоком поджелудочной

железы общий желчный проток в своей

стенке имеет сфинктер общего желчного

протока, m.sphincterductuscholedochi,

перекрывающий поступление желчи из

печени и желчного пузыря в просвет

двенадцатиперстной кишки (в

печеночно-поджелудочную ампулу).

Желчь, вырабатываемая печенью,

накапливается в желчном пузыре, поступая

туда по пузырному протоку из общего

печеночного протока. Выход желчи в

двенадцатиперстную кишку в это время

закрыт вследствие сокращения сфинктера

общего желчного протока. В двенадцатиперстную

кишку желчь поступает из печени и

желчного пузыря по мере необходимости

(при прохождении в кишку пищевой кашицы).

Поджелудочная железа,pancreas,

является второй по величине пищеварительной

железой, а также железой внутренней

секреции.

Строение:

Поджелудочная железа состоит из трех

располагающихся справа налево отделов:

головки, caput

pancreatis, тела,corpus

pancreatis, и хвоста,cauda

pancreatis. Головка уплощена спереди

назад, на границе ее с телом по нижнему

краю располагается вырезка поджелудочной

железы,incisurapancreatis.

Тело железы имеет трехгранную форму и

на нем различают три поверхности:

переднюю,faciesanterior,

заднюю,faciesposterior,

и нижнюю,faciesinferior.

Передняя поверхность имеет небольшую

выпуклость – сальниковый бугор,tuberomentale,

обращенный в сторону сальниковой сумки.

Эти поверхности отделены друг от друга

соответствующими краями: передним,margo anterior,

верхним,margo

superior, и нижним,margo

inferior.Выводной проток поджелудочной железы,

ductuspancreaticus,

начинается в области хвоста железы,

проходит в теле и головке органа слева

направо, принимает более мелкие протоки

и впадает в просвет нисходящей части

двенадцатиперстной кишки на ее большом

сосочке, предварительно соединившись

с общим желчным протоком. В конечном

отделе протока имеется сфинктер протока

поджелудочной железы,m.sphincterductuspancreatici.В головке железы формируется добавочный

проток поджелудочной железы,ductuspancreaticusaccessorius,

открывающийся в двенадцатиперстной

кишке на ее малом сосочке. Иногда

добавочный проток анастомозирует с

главным протоком железы.Железа представляет собой

трубчато-альвеолярный орган, состоящий

из долек, протоки которых впадают в

проходящий вдоль нее выводной проток

поджелудочной железы, ductus

pancreaticus. Дольки выполняют

внешнесекреторную (экзокринную) функцию,

вырабатывая поджелудочный сок, и

составляют основную массу железы. Между

дольками располагаются так называемые

панкреатические островки, или островки

Лангерганса, представляющие собой

скопления клеток, выделяющих в кровь

гормоны – глюкагон и инсулин. Эти

островки не имеют протоков и составляют

внутрисекреторную (эндокринную) часть

органа.

Топография:

Скелетотопия и синтопия: Поджелудочная

железа представляет собой удлиненный

орган серовато-розового цвета, который

расположен в брюшной полости, забрюшинно,

позади желудка, отделяясь от него

сальниковой сумкой. Железа лежит почти

поперечно, таким образом, что большая

ее часть залегает по левую сторону от

позвоночного столба, на уровне тел I –

IIIпоясничных позвонков.

Головка поджелудочной железы,caputpancreatis,

расположена на уровне I – IIIпоясничных позвонков, в петле

двенадцатиперстной кишки, вплотную

прилегая к ее вогнутой поверхности.

Задней поверхностью головка прилежит

к нижней полой вене, спереди ее пересекает

поперечная ободочная кишка, воротная

вена и верхняя брыжеечная артерия.

Тело поджелудочной железы,corpuspancreatis,

имеет форму треугольника, пересекает

справа налево телоIпоясничного позвонка, прилегая задней

поверхностью к брюшной аорте и к

чревному сплетению. Тело переходит в

более узкую часть – хвост железы,caudapancreatis,

который уходит влево и вверх к воротам

селезенки. Позади хвоста поджелудочной

железы находятся левый надпочечник и

верхний конец левой почки.

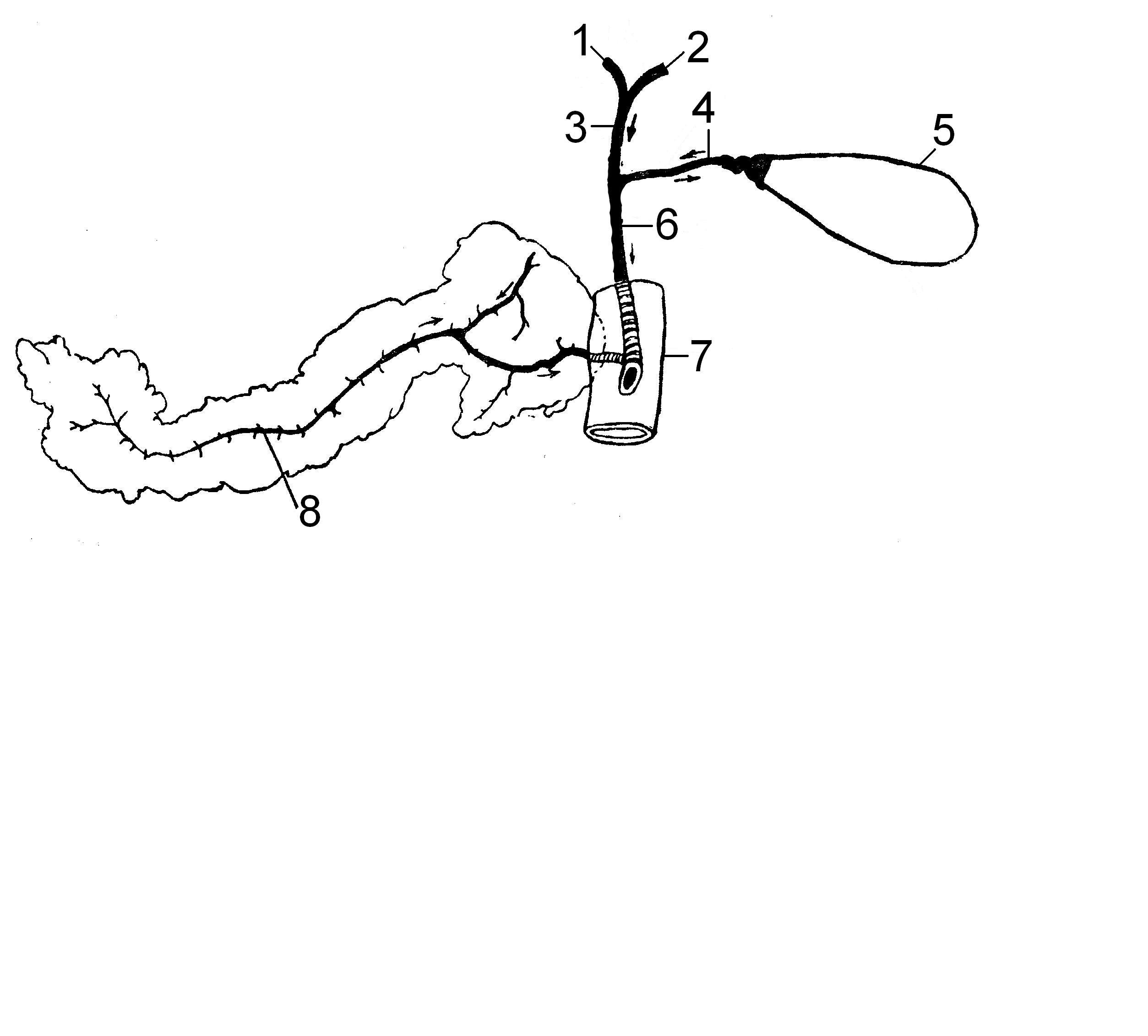

Рисунок 15

Левый печеночный

протокПравый печеночный

протокОбщий печеночный

протокПузырный проток

Желчный пузырь

Общий желчный

протокДвенадцатиперстная

кишкаПроток поджелудочной

железы

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Печень и поджелудочная (панкреатическая) железа – важнейшие органы человека. Без печени человек жить не сможет. Они являются самыми крупными железами пищеварительной системы. Функции поджелудочной железы и печени крайне разнообразны, клетки печени (гепатоциты) выполняют около 500 функций. Какую же роль играют в организме пищеварительные железы – печень и поджелудочная железа? Отвечают ли они только за пищеварение?

Анатомические особенности печени и поджелудочной железы

Что такое поджелудочная железа и печень?

Поджелудочная железа – второй по величине орган пищеварительной системы. Располагается за желудком, имеет продолговатую форму. Как экзокринная железа, секретирует панкреатический сок, содержащий ферменты, переваривающие углеводы, белки и жиры. Как эндокринная железа, секретирует гормоны инсулин, глюкагон и другие. 99 % железы имеет дольчатое строение – это экзокринная часть железы. Эндокринная часть занимает всего 1 % от объема органа, располагается в хвосте железы в виде островков Лангерганса.

Печень – самый крупный орган человека. Располагается в правом подреберье, имеет дольчатое строение. Под печенью находится желчный пузырь, в котором храниться произведенная в печени желчь. За желчным пузырем находятся ворота печени. Через них в печень входит воротная вена, несущая кровь от кишечника, желудка и селезенки, печеночная артерия, питающая саму печень, нервы. Из печени выходят лимфатические сосуды и общий печеночный проток. В последний впадает пузырный проток от желчного пузыря. Полученный общий желчный проток совместно с протоком панкреатической железы открываются в двенадцатиперстную кишку.

Поджелудочная железа и печень – железы, какой секреции?

В зависимости от того, куда железа выделяет свой секрет, различают железы внешней, внутренней и смешанной секреции.

- Железы внутренней секреции производят гормоны, попадающие непосредственно в кровь. К таким железам относятся: гипофиз, щитовидная железа, паращитовидная железа, надпочечники;

- Железы внешней секреции продуцируют специфическое содержимое, которое выделяется на поверхность кожи или в какую-либо полость организма, а затем наружу. Это потовые, сальные, слезные, слюнные, молочные железы.

- Железы смешанной секреции производят и гормоны и вещества, выделяемые из организма. К ним относят поджелудочную железу, половые железы.

Печень согласно интернет-источникам является железой внешней секреции, однако в научной литературе на вопрос: «Печень — железа, какой секреции?», дается однозначный ответ – «Смешанной», поскольку в этом органе синтезируется несколько гормонов.

Биологическая роль печени и поджелудочной железы

Эти два органа называют пищеварительными железами. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении заключается в переваривании жиров. Поджелудочная железа без участия печени переваривает углеводы и белки. Но функции печени и поджелудочной железы крайне разнообразны, некоторые из которых вообще никак не связаны с перевариванием пищи.

Функции печени:

- Гормональная. В ней синтезируются некоторые гормоны – инсулиноподобный фактор роста, тромбопоэтин, ангиотензин и другие.

- Депонирующая. В печени запасается до 0,6 л крови.

- Кроветворная. Печень во время внутриутробного развития является органом кроветворения.

- Выделительная. Она выделяет желчь, которая подготавливает жиры к перевариванию – эмульгирует их, а также обладает бактерицидным действием.

- Барьерная. В организм человека регулярно попадают разные ядовитые вещества: лекарства, краски, пестициды, в кишечнике вырабатываются продукты обмена кишечной микрофлоры. Кровь, оттекающая от кишечника и содержащая ядовитые вещества, не идет прямо в сердце, а потом разносится по всему организму, а поступает по воротной вене в печень. Через этот орган каждую минуту проходит треть всей крови человека.

В печени происходит обезвреживание попавших в нее чужеродных и токсичных веществ. Опасность таких веществ в том, что они вступают в реакции с белками и липидами клеток, нарушая их структуру. В результате такие белки и липиды, а значит и клетки, и ткани и органы, не выполняют своих функций.

Процесс обезвреживания идет в два этапа:

- Перевод нерастворимых в воде токсичных веществ в растворимые,

- Соединение полученных растворимых веществ с глюкуроновой или серной кислотой, глутатионом с образованием нетоксичных веществ, которые выводятся из организма.

Метаболическая функция печени

Этот внутренний орган участвует в обмене белков, жиров и углеводов.

- Углеводный обмен. Обеспечивает постоянство содержания глюкозы в крови. После еды, когда в кровь попадает большое количество глюкозы, в печени и мышцах создается ее запас в виде гликогена. В перерывах между едой организм получает глюкозу за счет гидролиза гликогена.

- Белковый обмен. Аминокислоты, только что попавшие в организм из кишечника, по воротной вене направляются в печень. Здесь из аминокислот строятся белки системы свертывания (протромбин, фибриноген), плазмы крови (все альбумины, α- и β-глобулины). Здесь аминокислоты вступают в реакции дезаминирования и трансаминирования, необходимые для взаимных превращений аминокислот, синтеза глюкозы и кетоновых тел из аминокислот. В печени обезвреживаются ядовитые продукты белкового обмена, главным образом аммиак, который превращается в мочевину.

- Жировой обмен. После еды в печени синтезируются жиры и фосфолипиды из жирных кислот, поступающих из кишечника; часть жирных кислот окисляется с образованием кетоновых тел и выделением энергии. Между приемами пищи из жировой ткани в печень поступают жирные кислоты, где они подвергаются β-окислению с выделением энергии. В печени синтезируется ¾ всего холестерина, находящегося в организме. Только ¼ его поступает с пищей.

Функции поджелудочной железы

Что такое поджелудочная железа уже было рассмотрено, теперь выясним, какие же функции она выполняет?

- Пищеварительная. Ферменты поджелудочный железы переваривают все компоненты пищи — нуклеиновые кислоты, жиры, белки, углеводы.

- Гормональная. Поджелудочная железа секретирует несколько гормонов, в том числе инсулин и глюкагон.

Что такое пищеварение?

Наш организм состоит почти из 40 триллионов клеток. Для жизнедеятельности каждой из них нужна энергия. Клетки погибают, для образования новых нужен строительный материал. Источником энергии и строительного материала служит пища. Она попадает в пищеварительный тракт, расщепляется (переваривается) на отдельные молекулы, которые всасываются в кишечнике в кровь и разносятся по всему организму, к каждой клеточке.

Переваривание, то есть расщепление сложных веществ пищи – белков, жиров и углеводов, до мелких молекул (аминокислот), высших жирных кислот и глюкозы соответственно, протекает под действием ферментов. Они содержатся в пищеварительных соках – слюне, желудочном, панкреатическом и кишечном соках.

Углеводы начинают перевариваться уже в ротовой полости, белки начинают перевариваться в желудке. Все же большинство реакций распада углеводов, белков и все реакции распада липидов происходят в тонкой кишке под влиянием ферментов поджелудочной железы и кишечника.

Непереваренные части пищи выводятся из организма.

Роль поджелудочной железы в пищеварении

Поджелудочная железа играет исключительную роль в пищеварении. За что отвечает поджелудочная железа? Она выделяет ферменты, гидролизующие белки, углеводы, жиры и нуклеиновые кислоты в тонком кишечнике.

Роль поджелудочной железы в переваривании белков

Белки, или полипептиды пищи начинают расщепляться в желудке под действием фермента трипсина до олигопептидов, которые поступают в тонкий отдел кишечника. Здесь на олигопептиды действуют ферменты сока поджелудочной железы – эластаза, химотрипсин, трипсин, карбоксипептидазы А и В. Результатом их совместной работы является распад олигопептидов до ди- и трипептидов.

Завершение переваривания осуществляется ферментами клеток кишечника, под действием которых короткие цепочки ди- и трипептидов расщепляются до отдельных аминокислот, которые обладают достаточно мелкими размерами, чтобы проникнуть в слизистую оболочку и кишечника и далее попасть в кровь.

Роль поджелудочной железы в переваривании углеводов

Углеводы-полисахариды начинают перевариваться в ротовой полости под действием фермента α-амилазы слюны с образование крупных осколков — декстринов. В тонком кишечнике декстрины под воздействием фермента поджелудочной железы – панкреатической α-амилазы расщепляются до дисахаридов – мальтозы и изомальтозы. Эти дисахариды, а также те, что поступили с пищей – сахароза и лактоза, распадаются под влиянием ферментов кишечного сока до моносахаридов – глюкозы, фруктозы и галактозы, причем глюкозы образуется намного больше, чем остальных веществ. Моносахариды всасываются в клетки кишечника, далее попадают в кровь и разносятся по организму.

Роль поджелудочной железы и печени в переваривании жиров

Жиры, или триацилглицеролы начинают перевариваться у взрослого человека только в кишечнике (у детей в ротовой полости). Расщепление жиров имеет одну особенность: они нерастворимы в водной среде кишечника, поэтому собираются в большие капли. Как мы моем посуду, на которой застыл толстый слой жира? Пользуемся моющими средствами. Они отмывают жир, так как в их состав входят поверхностно активные вещества, разбивающие слой жира на мелкие капли, легко смываемые водой. Функцию поверхностно активных веществ в кишечнике выполняет желчь, вырабатываемая клетками печени.

Желчь эмульгирует жиры — разбивает крупные капли жира на отдельные молекулы, которые могут подвергаться действию фермента поджелудочной железы — панкреатической липазы. Таким образом, функции печени и поджелудочной железы при переваривании липидов выполняются последовательно: подготовка (эмульгирование) – расщепление.

При распаде триацилглицеролов образуются моноацилглицеролы и свободные жирные кислоты. Они формируют смешанные мицеллы, включающие также холестерол, жирорастворимые витамины, желчные кислоты. Мицеллы всасываются в клетки кишечника и далее попадают в кровь.

Гормональная функция поджелудочной железы

В поджелудочной железе образуется несколько гормонов – инсулин и глюкагон, обеспечивающие постоянство уровня глюкозы в крови, а также липокаин и другие.

Глюкоза играет исключительную роль в организме. Глюкоза необходима каждой клетке, поскольку реакции ее превращения приводят к выработке энергии, без которой невозможна сама жизнь клетки.

За что отвечает поджелудочная железа? Глюкоза из крови в клетки попадает с участием специальных белков-переносчиков нескольких видов. Один из таких видов переносит глюкозу из крови в клетки мышечной и жировой ткани. Эти белки работают только с участием гормона поджелудочной железы — инсулина. Ткани, в которые глюкоза попадает только с участием инсулина, называют инсулинозависимым.

Какой гормон выделяет поджелудочная железа после еды? После еды секретируется инсулин, который стимулирует реакции, приводящие к снижению уровня глюкозы в крови:

- превращение глюкозы в запасной углевод – гликоген;

- превращения глюкозы, идущие с выделением энергии – реакции гликолиза;

- превращение глюкозы в жирные кислоты и жиры – запасные энергетические вещества.

При недостаточном количестве инсулина возникает заболевание сахарный диабет, сопровождающийся нарушениями обмена углеводов, жиров и белков.

Какой гормон выделяет поджелудочная железа при голодании? Через 6 часов после приема пищи переваривание и всасывание всех питательных веществ заканчивается. Уровень глюкозы в крови начинает снижаться. Наступает время использования запасных веществ – гликогена и жиров. Их мобилизацию вызывает гормон поджелудочной железы – глюкагон. Его выработка начинается при падении уровня глюкозы в крови, его задача – повысить этот уровень. Глюкагон стимулирует реакции:

- превращения гликогена в глюкозу;

- превращения аминокислот, молочной кислоты и глицерола в глюкозу;

- расщепления жиров.

Совместная работа инсулина и глюкагона обеспечивает сохранение уровня глюкозы в крови на постоянном уровне.

Что такое панкреатит и как его лечить?

При заболеваниях печени и поджелудочной железы переваривание компонентов пищи нарушается. Самая частая патология поджелудочной железы – панкреатит. Заболевание развивается в случае непроходимости панкреатического протока. Ферменты, произведенные в железе и способные переварить белки, жиры и углеводы, не попадают в кишечник. Это приводит к тому, что:

- ферменты начинают переваривать сам орган, это сопровождается сильной болью в животе;

- пища не переваривается, это приводит к расстройству стула и сильному похудению.

Лечат панкреатит препаратами, подавляющими выработку ферментов железой. Правильное питание при панкреатите поджелудочной железы имеет решающее значение. В начале лечения на несколько дней обязательно назначают полное голодание. Главное правило питания при панкреатите поджелудочной железы – выбрать продукты и режим приема пищи, не стимулирующие выработку железой ферментов. Для этого назначают дробный прием теплой пищи небольшими порциями. Блюда выбирают сначала углеводные, в полужидком виде. Затем по мере ослабления боли рацион расширяют, исключая жирные продукты. Известно, что поджелудочная железа при соблюдении всех рекомендаций полностью восстанавливается через год после начала лечения.

Функции печени и поджелудочной железы в организме многообразны. Эти два органа имеют исключительное значение в пищеварении, поскольку обеспечивают переваривание белков, жиров и углеводов пищи.

Источник