Пищевод желудок двенадцатиперстная кишка печень поджелудочная железа

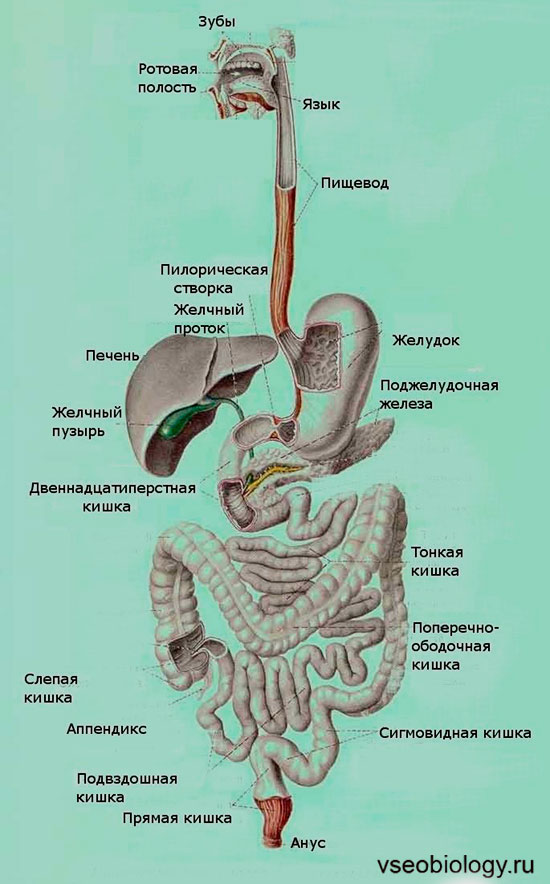

Органы пищеварения:

- полость рта,

- глотка,

- пищевод,

- желудок,

- тонкая кишка,

- толстая кишка.

Полость рта начинается ротовой щелью. Она ограничена верхней и нижней губами и разделяется на преддверие рта и собственно полость рта. В толще слизистой оболочки полости рта имеется большое количество мелких слюнных желез:

- небные,

- язычные,

- щечные,

- губные.

Кроме того, есть три пары крупных слюнных желез:

- околоушая,

- поднижнечелюстная,

- подъязычная.

Зубы расположены в зубных альвеолах верхней и нижней челюстей. Они производят механическую обработку пищи. Обозначение зубов идет от срединной линии. Таким образом, на каждой половине челюсти у взрослого человек расположены 2 резца, 1 клык, 2 малых и 3 больших коренных зуба (2+1+2+3). Всего их 32. Постоянные зубы начинают прорезываться с 6-7 лет, заменяя выпадающие молочные зубы. Молочных зубов 20. Каждый зуб имеет три части: коронку, шейку, корень. Коронки зубов неодинаковы по форме, что связано с функцией, которую выполняет зуб.

Язык — орган, участвующий в перемещении пищевого комка в ротовой полости при его механической обработке и глотании, в образовании звуков, в восприятии вкуса и общей чувствительности. Язык имеет:

- верхушку,

- тело,

- корень.

Сверху на нем выделяют спинку языка, а снизу – нижнюю поверхность. Корень языка соединен с нижней стенкой ротовой полости, тело же языка и верхушка свободны, что обусловливает его подвижность и изменчивость формы. Снаружи язык покрыт слизистой оболочкой. На спинке языка образуются выросты, сосочки – нитевидные, конусовидные, листовидные, грибовидные и желобовидные. Последние два вида сосочков языка участвуют в восприятии вкуса. Кзади от желобовидных сосочков в слизистой оболочке расположено скопление лимфоидной ткани – язычная миндалина. Вместе с небными миндалинами она находится на границе ротовой полости и глотки, выполняя защитную функцию.

Глотка расположена на уровне верхних шести шейных позвонков спереди от них. Вверху глотка имеет свод, который прикреплен к клиновидной и затылочной костям черепа. В глотке выделяют три части:

- носовую,

- ротовую.

- гортанную.

Верхняя, носовая, часть спереди сообщается с носовой полостью посредством двух хоан, а через боковые отверстия – глоточные отверстия слуховых труб – с барабанной полостью среднего уха.

В среднюю, ротовую, часть глотки открывается зев.

Из нижней, гортанной, части глотки одно отверстие ведет в гортань, а другое в пищевод.

Внутренняя поверхность глотки покрыта слизистой оболочкой, за которой расположены фиброзный слой, мышцы глотки, а затем соединительная ткань. В слизистой оболочке носовой части глотки имеются скопления лимфоидной ткани – миндалины: в области свода – глоточная миндалина, а на боковых стенках возле глоточных отверстий слуховых труб, – трубные миндалины. Глоточная, трубные, небные и язычная миндалины образуют лимфоидное кольцо, выполняющее защитную функцию.

Пищевод начинаясь на уровне 6-го шейного позвонка, доходит до уровня 11-го грудного позвонка, где переходит в желудок. Выделяют три части пищевода:

- шейную,

- грудную,

- брюшную.

Стенка пищевода состоит из слизистой, мышечной и соединительнотканной оболочек. Слизистая оболочка имеет хорошо выраженные продольные складки, расправляющиеся при прохождении пищевого комка. В мышечной оболочке лежат круговые мышечные пучки, поверх которых тянутся продольные. В верхней трети пищевода его мышцы состоят из поперечнополосатой ткани, обеспечивающей произвольное прохождение пищи. На большем протяжении (нижние 2/3) мышечные пучки пищевода образованы гладкой мышечной тканью.

Желудок является наиболее широким местом пищеварительного тракта. В желудке различают:

- кардиальную часть – область желудка, расположенную около входа пищевода в желудок,

- пилорическую (привратниковую), находящуюся у места перехода желудка в тонкую кишку,

- дно желудка – выпуклую его часть, лежащую слева от входа пищевода

- тело желудка – среднюю, большую часть органа.

Расположен желудок в надчревной области асимметрично:

- большая часть его лежит влево от передней срединной линии тела,

- дно желудка в левом подреберье соприкасается с диафрагмой,

- привратниковая часть заходит в правое подреберье.

Стенка желудка имеет слизистую оболочку, мышечную и серозную. На слизистой оболочке со стороны полости желудка образуются многочисленные складки, обеспечивающие расширение желудка при приеме пищи. Клетки однослойного цилиндрического эпителия выделяют слизь, увлажняющую внутреннюю поверхность желудка. В толще слизистой оболочки находятся железы, которые выделяют специфический секрет, входящий в состав желудочного сока. Слизистая оболочка желудка не только выделяет желудочный сок, через ее эпителий происходит всасывание некоторых веществ в кровеносные и лимфатические капилляры.

Мышечная оболочка желудка состоит из гладкой мышечной ткани, где различают три слоя, с различным направлением мышечных пучков:

- наружный слой – продольный,

- средний – циркулярный,

- внутренний – косой.

А границе желудка с двенадцатиперстной кишкой скопление мышечных пучков циркулярного слоя образует мышцу – сфинктер (сжиматель) привратника.

Серозная оболочка покрывает желудок со всех сторон и, переходя на соседние органы, образует сальники и желудочно-селезеночную связку.

Дальнейшее переваривание пищи происходит в тонкой кишке, причем в новой среде и под воздействием других ферментов. Здесь происходит всасывание большой части питательных веществ, что обусловлено определенным строением тонкой кишки. Являясь продолжением желудка, тонкая кишка в правой подвздошной области переходит в толстую кишку. Длина тонкой кишки 5–6 м. Тонкая кишка образует многочисленные изгибы – петли, занимающие пупочную область. Первые 20–30 см тонкой кишки называют двенадцатиперстной кишкой, следующую часть, составляющую почти половину длины тонкой кишки, – тощей кишкой, а остальную часть – подвздошной кишкой.

Двенадцатиперстная кишка по форме напоминает букву С. В ней различают три части:

- верхнюю,

- нисходящую,

- нижнюю (с горизонтальным и восходящим участками).

С вогнутой стороны к двенадцатиперстной кишке прилежит головка поджелудочной железы.

Стенка тонкой кишки имеет:

- слизистую (с подслизистой основой),

- мышечную,

- ерозную (с подсерозной основой) оболочки.

При расслабленной стенке диаметр канала тонкой кишки составляет 3–4 см. Однослойный цилиндрический эпителий, покрывающий слизистую оболочку, образует многочисленные выросты – ворсинки. В каждой ворсинке находятся капилляры – кровеносные и один лимфатический. Эпителиальные клетки ворсинок на свободной своей поверхности имеют более мелкие выросты – микроворсинки. Благодаря складкам, ворсинкам и микроворсинкам значительно увеличивается внутренняя поверхность тонкой кишки (до 500 м2), что и создает благоприятные условия для всасывания питательных веществ. В слизистой оболочке тонкой кишки, как и в желудке, встречаются лимфоидные образования, несущие защитную функцию, – одиночные лимфатические фолликулы, а в подвздошной кишке еще скопления отдельных фолликулов.

Мышечная оболочка имеет два слоя: внутренний с круговым расположением пучков и наружный с продольным расположением пучков. Перистальтические движения этой оболочки перемешивают и продвигают содержимое кишки.

Толстая кишка является продолжением тонкой кишки. Отверстие, которым открывается тонкая кишка в толстую, называется подвздошно-слепокишечным. Оно закрыто заслонкой. Толстая кишка имеет длину 1,5–2 м, просвет ее колеблется в пределах 58 см. Она подразделяется на три части:

- слепую,

- ободочную,

- прямую.

От слепой кишки отходит червеобразный отросток (аппендикс). Ободочную кишку подразделяют на:

- восходящую ободочную,

- поперечную ободочную,

- нисходящую ободочную,

- сигмовидную ободочную.

На уровне левого крестцово-подвздошного сочленения нисходящая ободочная кишка переходит в прямую кишку, лежащую около тазовой поверхности крестца и заканчивающуюся задним проходом. У стенки толстой кишки те же оболочки, что и у стенки тонкой кишки.

Слизистая оболочка более гладкая, чем слизистая тонкой кишки. В ней нет ворсинок, вместо круговых складок не сильно выступающие полулунные складки. В толще слизистой оболочки имеются кишечные железы и одиночные лимфатические фолликулы. В толстой кишке продолжается переваривание пищи, протекающее медленнее, чем в тонкой. Здесь происходит всасывание воды и постепенное образование каловых масс.

Мышечная оболочка имеет два слоя: наружный – с продольным расположением мышечных пучков и внутренний – с круговым. Мышечные пучки продольного слоя в слепой и ободочной кишках идут в виде трех лент. На наружной поверхности толстой кишки, в некоторых местах, имеются сальниковые отростки (выросты серозной оболочки, содержащие жировую ткань).

Серозная оболочка покрывает слепую кишку со всех сторон, а червеобразный отросток даже имеет брыжейку, что обеспечивает ему большую подвижность. Восходящая и нисходящая части ободочной кишки покрыты брюшиной с трех сторон, фиксированы к стенке живота. Поперечная ободочная и сигмовидная части покрыты серозной оболочкой со всех сторон и имеют брыжейку.

Печень – одна из самых крупных желез человека расположена под диафрагмой в правом подреберье, часть ее находится в надчревной области и заходит в левое подреберье.

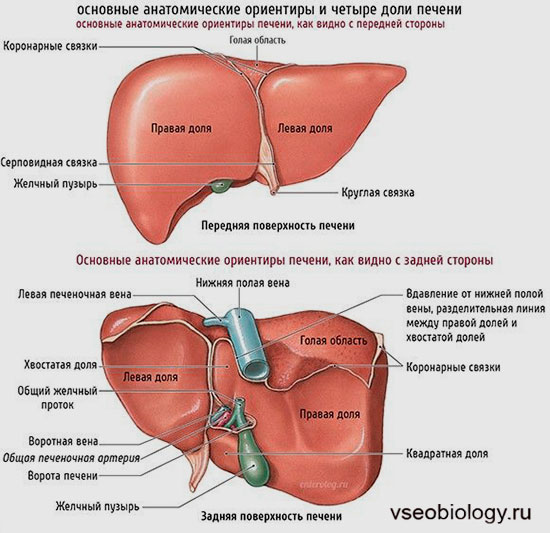

В печени различают две поверхности:

- нижнюю – висцеральную,

- верхнюю выпуклую – диафрагмальную.

На диафрагмальной поверхности печени различают две доли: правую и левую, ориентиром между ними является серповидная связка, идущая с диафрагмы на печень. На нижней поверхности печени имеются две продольные (правая и левая) и одна поперечная борозды. В правой продольной борозде спереди расположен желчный пузырь, а сзади – нижняя полая вена, в левой продольной борозде – круглая связка печени. Поперечную борозду называют также воротами печени, где располагаются:

- общий печеночный проток,

- воротная вена,

- собственная печеночная артерия,

- нервы,

- лимфатические сосуды.

На висцеральной поверхности печени образуется четыре доли:

- правая,

- левая,

- квадратная, лежащая впереди ворот,

- хвостатая, лежащая сзади ворот.

Печень снаружи (за исключением места ее соприкосновения с диафрагмой) покрыта брюшиной, под которой находится фиброзная оболочка, пучки которой вместе с сосудами и нервами проникают в вещество печени, разделяя его на многочисленные дольки диаметром 1,0–1,5 мм. Их в печени около 500 тыс. Долька печени является ее структурно-функциональной единицей. Печеночные клетки, находящиеся в дольках, синтезируют желчь, которая поступает в желчные капилляры, расположенные между клетками. Желчные капилляры сливаются во более крупные и образуют правый и левый печеночные протоки, а затем общий печеночный проток. Печень синтезирует желчь непрерывно, за сутки примерно 0,5–1,5 литра.

В печень кровь притекает из двух сосудов:

- воротной вены, собирающей венозную кровь от непарных органов брюшной полости,

- печеночной артерии, с кровью которой поступают питательные вещества, гормоны, кислород.

Оттекает кровь через печеночные вены в нижнюю полую вену.

Поджелудочная железа расположена за желудком, на задней стенке брюшной полости на уровне 1-го поясничного позвонка. Железа имеет удлиненную форму, правый конец ее называют головкой, левый – хвостом, а между ними тело. Из многочисленных долек выделяется секрет – поджелудочный сок, который содержит ферменты. По мелким протокам он оттекает в более крупный проток и попадает в двенадцатиперстную кишку, влияя на химические процессы пищеварения.

Источник

Печень

(hepar)

самая крупная пищеварительная железа,

которая имеет сложное строение и

множество функций (рис. 27). Цвет органа

красно-коричневый с различными оттенками

в зависимости от вида животных.

Консистенция печени плотная, форма

уплощенная выпукло-вогнутая. Печень

вырабатывает желчь, которая необходима

для омыления жирных кислот, а также для

усиления действия ферментов сока

поджелудочной железы. Печень относительно

крупнее у хищников, которые употребляют

более жирную пищу в сравнении с

травоядными. Желчь, выделяемая печенью

через проток вливается в самое начало

двенадцатиперстной кишки. Печень

является барьером для крови, следующей

из желудочно-кишечного тракта, так как

обезвреживает токсические вещества,

поступающие из кишечника. Она хранит в

виде гликогена углеводы, поступившие

из кишечной стенки, нейтрализует

токсические продукты белкового обмена,

локализующиеся в крови. Печень участвует

в белковом, углеводном, жировом и других

обменах. В плодный период печень является

мощным органом кроветворения, занимая

практически всю брюшную полость до

входа в таз. Через печень протекает и

фильтруется для обезвреживания вся

кровь оттекающая по воротной

вене – v.

portae

(6) – из желудка, селезенки и кишечника.

Печень служит мощным депо крови, так

каке в ней может находиться до 20% всей

крови организма.

Печень

распологается позади диафрагмы. Снаружи

печень выстлана гладкой, блестящей,

овлажненной серозной оболочкой

(висцеральным листком брюшины), которая

сращена с соединительнотканной оболочкой.

От последней внутрь печени отходят

прослойки соединительной ткани.

Краниальная, диафрагмальная

поверхность

– faciesdiaphragmatica

– печени выпуклая и прилежит к диафрагме.

Противоположная, обращенная к желудку

и кишечнику вогнутая поверхность

называется висцеральной

– faciesviscerales.

Верхний край

печени –

margodorsalis

– тупой, и через него проходят каудальная

полая вена, частично срастаясь с печенью,

принимая здесь печеночные вены, несущие

венозную кровь из чудесной сети печени.

Слева от каудальной полой вены имеется

пищеводное

вдавление

– imрressioesophagea.

Остальные края, левый,

правый и вентральный

– margosinister,

dexteretventralis

– утонченные, заостренные, или острые.

Междолевыми

вырезками

– incisuraeinterlobularis,

проходящими по острому краю печень

делится на доли. Срединная, или основная

вырезка подразделяет печень на левую

и правую доли

– lobussinisteretdexter

(1,4).

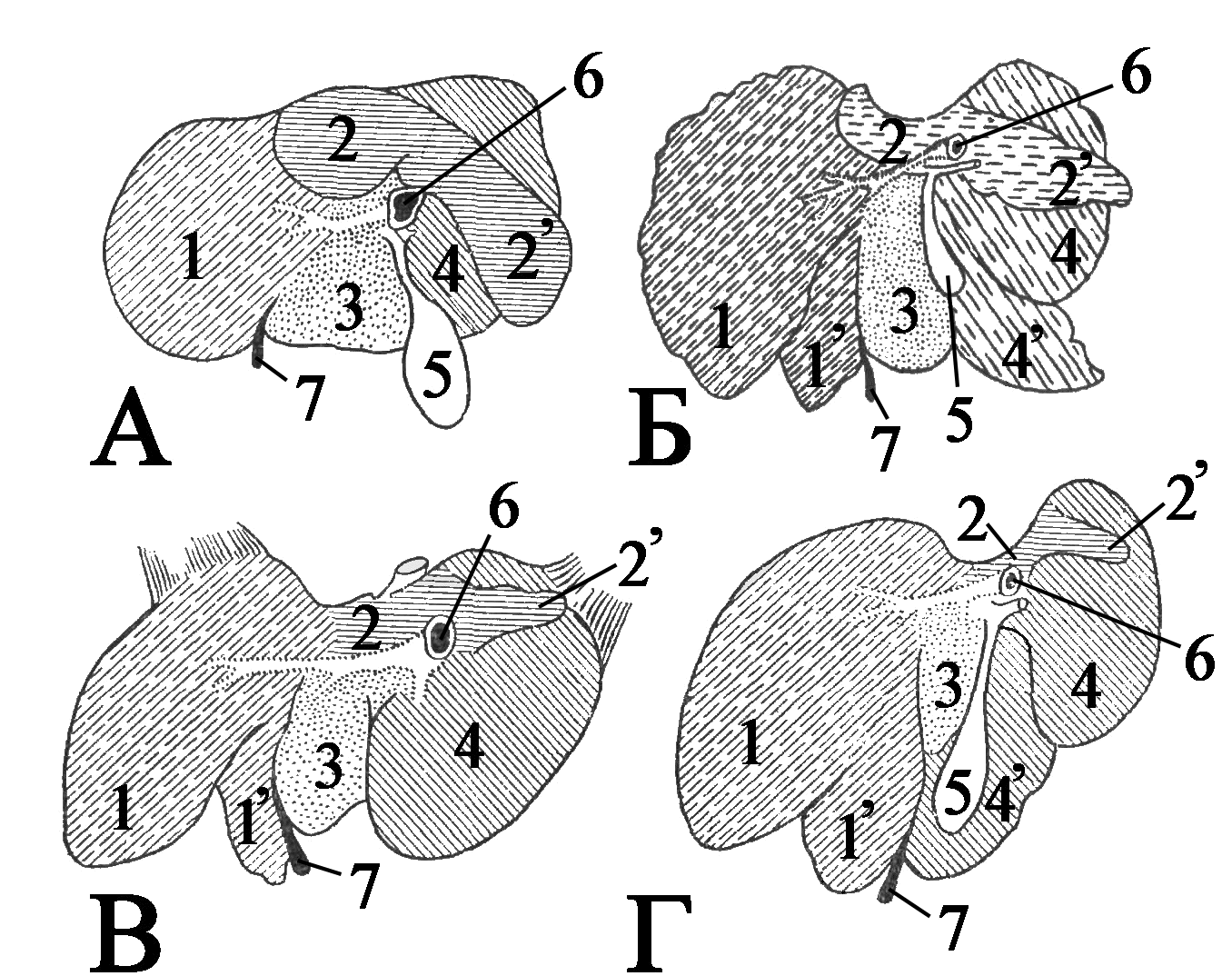

Рисунок

27 – Схема

деления печени домашних животных: А –

крупного рогатого скота; Б – собаки; В

– лошади; Г – свиньи; 1 – левая (латеральная)

доля; 1’ – левая (медиальная) доля; 2 –

хвостатая доля; 2’- хвостатый отросток;

3 – квадратная доля; 4 – правая (латеральная)

доля; 4’- правая (медиальная) доля; 5 –

желчный пузырь; 6 – воротная вена; 7 –

круглая связка.

В

плодный период по срединной вырезке

следует в печень пупочная вена,

трансформирующаяся у взрослых животных

в круглую

связку

–ligamentumteres

(7). Продолжением круглой, связки на

печени является серповидная

связка – ligamentumfalciformehepatis,

которая соединяет печень с диафрагмой.

На каудальной поверхности правой доли

печени располагается желчный

пузырь –

vesicafellae

(5), с отходящим от него пузырным

протоком

–ductuscysticus.

Желчного пузыря нет у лошадей, верблюдов

и северного оленя. Желчным пузырем, а

нередко и вырезкой от правой доли влево

(к середине) отграничивается квадратная

доля – lobusquadrates

(3). На висцеральной поверхности у центра

органа находятся ворота

печени –

portahepatis,

где в нее проходят косо справа воротная

вена, а выше печеночная артерия – ветвь

чревной артерии. В ворота печени также

входят нервы. Из ворот печени выходят

общий печеночный проток и лимфатические

сосуды.

Часть

правой доли печени (Акаевский А. И.,1984),

располагающаяся дорсально от ее ворот,

называется хвостатой

долей –

lobuscaudatus

(2) в связи с тем, что она, как правило,

имеет хорошо выраженный хвостатый

отросток –

proc.

caudatushepatis

(2),

ориентированный вправо и назад. Хвостатый

отросток прилежит к правой почке,

формируя от нее почечное

вдавлеиие

– impressiorenalis.

У свиней хвостатый отросток не

соприкасается с правой почкой. У некоторых

видов животных левая и правая доля

печени (каждая в отдельности) вырезками

делятся еще на латеральные

и медиальные доли

– lobussinisteretdexterlateralisetmedialis

(1,1,4,4).

Число долей неодинаково у разных видов

животных.

Печень

закреплена на диафрагме короткой

венечной

связкой –

lig.

coronariumhepatis.

Она слева и справа переходит в левую и

правую треугольные

связки –

lig.

trangularesinistrumetdextrum.

Серповидная связка также входит в

венечную связку. Сзади печень соединена

связками с правой почкой, желудком и с

двенадцатиперстной кишкой. Связки с

желудком – lig.

hepatogastricum,

и с двенадцатиперстной кишкой – lig.

hepatoduodenale,

образуют малый сальник.

Печень

построена из печеночных

долек –

lobulihepatis,

многогранной формы. В центре дольки

виден просвет вен, которые называются

центральными

венами

печеночных долек – vv.

centrales.

Дольки печени состоят из печеночных

клеток – гепатоцитов,

которые радиально отходят от центральных

вен, образуя из печеночных клеток

печеночные пластинки, или балки.

Терминальные ветви воротной вены

проходят между печёночными дольками и

носят название междольковых

вен – vv.

interlobulares.

Мельчайшие желчные

капилляры

начинаются между клетками печеночных

долeк,

сливаясь они формируют более крупные

левый и правый

печеночные протоки,

которые, соединяясь вентральнее воротной

вены, дают начало общему

печеночному протоку

– ductushepaticuscommunis.

Последний выходя из ворот печени, следует

к двенадцатиперстной кишке и при наличии

желчного пузыря сливается с пузырным

протоком. Этот объединенный проток

называется желчным

протоком –

ductuscholedochus,

и впадает в просвет двенадцатиперстной

кишки.

Желчный

пузырь –

vesicafellae

(5) – это

вместительный грушевидной формы

резервуар, служащий для накопления

желчи. В нем выделяют дно

–fundusvesicaefelleae,

развитое тело

– corpusvesicaefelleae,

а также шейку

–collumvesicaefelleae,

продолжающуюся в пузырный

проток –

ductuscysticus,

а он, в свою очередь, объединяясь с общим

печеночным протоком, формирует желчный

проток –

ductuscholedochus.

Желчный проток открывается в просвет

двенадцатиперстной кишки либо

самостоятельно, либо соединившись с

протоком поджелудочной железы. Стенки

желчного пузыря (и протока) состоят из

слизистой, мышечной и серозной оболочек.

Кровоснабжениепечени

осуществляется ветвями печеночной

артерии (a.

hepatica)

Отток

кровииз

печени происходит в печеночные вены

(vv.hepaticae).

Иннервируется

печень ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют

печеночное

симпатическое сплетение.

Видовые особенности

печени:

У

собак печень

относительно очень большая с глубокими

вырезками, разграничивающими ее на 6

долей: 1) левую латеральную—самую

крупную, 2) левую медиальную помельче,

3) правую латеральную, 4) правую медиальную

(почти одинаковые), 5) квадратную —

наименьшую, 6) хвостатую. Квадратная

доля лежит с висцеральной стороны под

воротами печени между левой и правой

медиальными долями, ограниченная желчным

пузырем и круглой связкой. На дорсальном

крае хвостатой доли (лежащей над воротной

веной) имеется вырезка для пищевода;

вместе с пищеводом здесь следует и

каудальная полая вена. Сосцевидный

отросток сильно развит, пирамидальной

формы, ориентирован влево к воротам

печени, хвостатый – очень сильно выражен,

иногда раздвоен, направлен вправо и

каудально, имеет вдавление для почки.

Желчный пузырь

располагается глубоко между правой

медиальной и квадратной долями, в

результате чего виден как с висцеральной,

так и с диафрагмальной поверхностей

печени. Печеночный проток соединяется

с пузырным протоком и формирует желчный

проток, который открывается в

двенадцатиперстную кишку на расстоянии

2,5-8 см от пилоруса. Печень располагается

в правом и левом подреберьях, в области

мечевидного отростка соприкасается с

брюшными стенками, верхний край правой

латеральной доли и хвостатый отросток

соприкасаются с правой почкой. Печень

прикреплена к диафрагме венечной,

круглой, левой треугольной и серповидной

связками. Правой треугольной связки

нет, серповидная связка развита слабо.

Абсолютная масса печени в зависимости

от породы собак варьирует от 127 до 1350 г.

У

свиней левая

и правая доли печени (каждая в отдельности)

глубокими вырезками подразделяются на

левые и правые латеральные и медиальные

доли. Квадратная доля чаще треугольной

формы и своим концом не достигает

вентрального края печени. Хвостатая

доля выступает своим хвостатым отростком

вправо и по нему проходит каудальная

полая вена. Правая латеральная доля

печени (хвостатый отросток) не соприкасается

с почкой и по этому почечное вдавление

отсутствует. Желчный пузырь располагается

в ямке средней доли и не свисает за

пределы вентрального острого края

(вмонтирован). Пузырный проток объединяется

с печеночным протоком и формирует

длинный желчный проток, который впадает

в начало двенадцатиперстной кишки

обособленно от протока поджелудочной

железы на расстоянии 2-5 см от пилоруса.

На поверхности печени хорошо видны

невооруженным глазом печеночные дольки,

так как они сравнительно большие (до 2

мм) и имеют хорошо выраженные междольчатые

прослойки.

Печень располагается

большей частью в правом подреберье до

13 межреберья, меньшая часть находится

в левом подреберье достигая сзади линии

вертебрального конца 10-го ребра. Нижние

края двух левых, а также правой медиальной

долей касаются в области мечевидного

отростка вентральной брюшной стенки и

даже иногда подворачиваются каудально.

Венечная и правая треугольная связки

находятся между верхним краем правых

долей и диафрагмой. Левая треугольная

связка слабая. Абсолютная масса печени

свиней до 2,5 кг.

У

крупного рогатого скота

печень лежит в правом подреберье от

уровня 6-8-го межреберного пространства

до вертебрального конца последнего

ребра,часто

выступая за пределы его заднего края.

Нижний край печени до 10 ребра совпадает

с линией прикрепления диафрагмы.

Серповидная связка отсутствует. Круглая

связка следует от вырезки между квадратной

(средней) и левой долями печени соединяя

ее с вентральной стенкой живота. У

взрослого скота круглой связки может

не быть (Акаевский А. И. ссоавт., 1984).

Печень не четко разделена на доли. Справа

от желчного пузыря лежит крупная правая

доля; слева от круглой связки находится

левая доля. Ворота печени отграничивают

на правой доле нижнюю квадратную от

дорсально расположенной хвостатой

доли. Над правой долей располагается

хвостатая доля с двумя отростками:

сосцевидным над воротами печени

и большим хвостатым, выступающим над

правой долей печени и имеющим почечное

вдавление. Печень связана с правой

почкой печеночно-почечной связкой, а с

двенадцатиперстной кишкой скреплена

печеночно-двенадцатиперстной связкой.

Квадратная доля отграничена только

одним желчным пузырем, она лежит

вентральнее ворот печени между желчным

пузырем и круглой связкой. Желчный

пузырь имеет грушевидную форму и его

дно свисает вентрально за острый край

печени. Пузырь лежит в плоскости 10-го

межреберного пространства. Желчный

проток открывается в двенадцатиперстную

кишку самостоятельно, а не вместе с

протоком поджелудочной железы на

расстоянии 50-70 см от пилоруса. Отдельные

печеночные протоки часто открываются

непосредственно в желчный пузырь.

Абсолютная масса печени у коров колеблется

в пределах 3,4-9,2 кг.

У

лошадей

печень

располагается большей своей частью в

правом подреберье и меньшей – в левом.

Справа она достигает уровня середины

16-го ребра, а слева – 7-12 ребра, снизу она

доходит до вентральной трети грудинных

концов ребер. Желчного пузыря нет.

Дольчатость и почти все вырезки печени

выражены хорошо. Квадратная доля

обособлена вырезкой. Правая доля

отграничивается от средней глубокой

вырезкой, а средняя доля от левой

отделяется круглой связкой. В средней

доле ворота печени отделяют вентрально

расположенную квадратную долю от

небольшой хвостатой доли. Левая доля

подразделяется вырезкой на левую

медиальную и левую латеральную доли. В

хвостатой доле отростки выражены слабо,

хвостатый отросток ориентирован вправо,

а сосцевидный – влево. На правой доле

находятся почечное, ободочное и слепое

вдавления, а на левой лежит желудочное

углубление. На верхнем крае печени

локализуется пищеводная вырезка и

борозда для задней полой вены.Общий

печеночный

проток (а не желчный, так как из-за

отсутствия желчного пузыря нет и

пузырного протока, с

которым должен соединиться печеночный

проток) из ворот печени следует прямо

в дивертикул двенадцатиперстной кишки,

он короткий (до 5 см), Этот проток

объединяется с протоком поджелудочной

железы, формируя печеночно-поджелудочную

ампулу со сфинктером. Ампула открывается

в двенадцатиперстную кишку на расстоянии

10-12 см от пилоруса. Абсолютная масса

печени лошадей до 5 кг.

Поджелудочная

железа (pancreas)

– дольчатого строения, относится к

железам с внешней и внутренней секрецией.

Внешнесекреторная (экскреторная) часть

железы состоит из альвеол и их выводных

протоков. Она выделяет поджелудочный

сок в двенадцатиперстную кишку, ферменты

которого способствуют перевариванию

пищи, участвуя в расщеплении белков,

жиров и углеводов. Островковая

(внутрисекреторная, инкреторная) часть

поджелудочной железы выделяет гормоны

непосредственно в кровь. Эта часть

железы состоит из мелких эпителиальных

клеток, формирующих между альвеолами

островки овальной или округлой формы

диаметром до миллиметра и больше.

Эпителиальные клетки островков

продуцируют инсулин и глюкагон, которые

регулируют углеводный обмен. Кроме

того, клетками островков Лангерганса

выделяется гормон липокаин, участвующий

в регуляции жирового обмена.

Поджелудочная

железа распологается в брыжейке

двенадцатиперстной кишки и делится на

левую среднюю и правую доли, неодинаково

развитые у разных

видов животных. Проток

поджелудочной железы

– ductus

раnсrеаticus

–впадает в двенадцитиперстную кишку

у некоторых животных совместно с желчным

протоком, а у других – обособленно.

Редко встречается добавочный

проток –

ductuspancreaticusaccessorius,

который всегда открывается в

двенадцатиперстную кишку

самостоятельно.

Кровоснабжениеподжелудочной

железы осуществляется ветвями чревной

и краниальной брыжеечной артерий (a.

celiacaeta.

mesentericacranialis).

Отток

крови из

поджелудочной железы происходит по

одноименным с артериями венам в воротную

вену и ее притоки.

Иннервируетсяподжелудочная

железа ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют поджелудочное

симпатическое сплетение.

Видовы особенности

поджелудочной железы:

У

собак

поджелудочная железа красноватого

цвета, имеет вид узкой и длинной ленты.

Правая доля железы лежит вдоль

двенадцатиперстной кишки, достигая

почек, левая – прилегает к желудку.

Средняя доля развита слабо. Выводных

протоков может быть один, два или даже

три. При наличии двух выводных протоков

главный открывается вместе с желчным

протоком (не обособлено) на сосочке

двенадцатиперстной кишки, а добавочный

проток на 3—5 см каудальнее главного.

У

свиней

поджелудочная железа серовато-желтоватого

цвета. Она состоит из головки (тела),

левой и правой (хвост) долей. Железа

лежит в пределах двух последних грудных

и двух-трех первых поясничных позвонков.

Выводной проток один, открывается на

расстоянии 15—35 см от пилоруса. Абсолютная

масса поджелудочной железы свиней

достигает 150 г, относительная масса

составляет 0,11-0,15%.

У

крупного рогатого скота железа

желто-бурого цвета с розоватым оттенком.

В ней различают слабо выраженную и

направленную к печени головку, или

среднюю долю

– тело –

caputpancreatis,

s.

lobusmedius,

справа — правую

долю –lobusdexter,

и слева — левую

долю, или хвост железы

– lobussinisters.

caudapancreatic.

Головка и доли локализуются вправо от

средней сагиттальной плоскости, они

тянутся от 12-го ребра

до 2-4-го поясничного позвонка. Правая

доля обращена назад, лежит под правой

почкой и прилежит к

двенадцатиперстной и к нисходящей петле

ободочной кишки. Не длинная левая доля

располагается между рубцом и ножкой

диафрагмы, а также граничит с селезенкой.

Поджелудочная железа у крупногожатого

скота окружает воротную вену. Единственный

выводной проток

железы –

ductuspancreaticus

– выходит из правой доли и впадает в

двенадцатиперстную кишку обособленно

от желчного протока на расстоянии 30-40

см от него и на удалении около 80-110 см от

пилоруса. Абсолютная масса поджелудочной

железы до 500 г, относительная масса –

до 1,13 %.

У

лошадей

поджелудочная железа розовато-серого

или розовато-желтоватого цвета,

располагается

позади печени между желудком и

двенадцатиперстной кишкой, как в правом,

так и в левом подреберьях. Средняя доля

или тело железы прилегает к s-образному

изгибу двенадцатиперстной кишки, а

также к печени. Правая доля часто

сливается с телом, она самая

толстая и широкая, срастается рыхлой

клетчаткой с ножками диафрагмы, правой

почкой, слепой и ободочной кишками Левая

доля хорошо развита, лежит в малой

кривизне желудка, она окружает воротную

вену и рыхло срастается с желудком,

селезенкой и левой почкой. Выводных

протоков, как правило, два. Главный

проток открывается вместе с печеночным

протоком, а добавочный – чаще всего,

против главного (в противолежащей

стенке) на большом изгибе кишки (нередко

не функционирует). Абсолютная масса

поджелудочной железы лошадей достигает

350 г, а относительная масса равна 0,08%.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник