Поджелудочная железа малоинвазивные методы

Острый деструктивный панкреатит. Наиболее частым малоинвазивным вмешательством при этом заболевании является пункция ограниченных скоплений жидкости в сальниковой сумке или парапанкреатической клетчатке под контролем УЗИ. При пункции используют специальные сверхтонкие иглы (иглы Chiba), наружный диаметр которых менее 1 мм, поэтому их возможно провести через желудок или левую долю печени без риска получить какое-либо осложнение. На основании бактериологического исследования устанавливают, является ли эта жидкость стерильной или инфицированной, определяют вид флоры и ее чувствительность к антибиотикам. Стерильные скопления жидкости у подавляющего большинства больных при проведении адекватного лечения основного заболевания рассасываются. При выявлении бактериальной обсемененности (т. е. по сути дела абсцедировании) необходимо дренировать (чрескожно) полость под контролем УЗИ с последующим фракционным или проточным введением через дренаж раствора антисептиков. У больных с множественными абсцессами сальниковой сумки, массивным расплавлением парапанкреатической клетчатки предпочтение следует отдать традиционному оперативному лечению, хотя имеются сообщения и об успешном лечении данной категории пациентов с помощью наружного дренирования под контролем УЗИ или КТ.

Прицельная пункция очага панкреонекроза под ультразвуковым контролем обычно выполняется с целью получения материала для микробиологического исследования. При инфицированном некрозе показано оперативное лечение. Если же материал оказывается стерильным, то необходимости в срочном хирургическом вмешательстве нет.

Постнекротические кисты поджелудочной железы. Сформированные (зрелые) кисты с хорошо выраженными стенками наиболее часто лечат оперативным путем, однако есть сообщения об их успешном лечении с помощью чрескожной пункции с последующей склерозирующей терапией. В ранние сроки формирования кисты (несколько недель от начала приступа острого панкреатита) традиционную «открытую» операцию цистоэнтеростомии выполнить технически невозможно, так как на этой стадии развития стенки очень тонкие и, кроме того, у большинства больных они подвергаются обратному развитию. При крупных кистах, особенно при подозрении на их инфицирование, целесообразно пункционное наружное дренирование под контролем УЗИ. После пункции необходимо ввести в полость кисты рентгеноконтрастное вещество и произвести цистографию для выявления связи полости кисты с выводными протоками поджелудочной железы. Если кисты сообщаются с протоками железы, склерозирующая терапия противопоказана.

При несформированных экстрапанкреатических кистах, расположенных позади желудка, применяют малоинвазивную операцию — цистогастростомию. Для этого под контролем УЗИ и гастроскопии чрескожно, через переднюю и заднюю стенки желудка в просвет кисты вводят тонкий дренаж диаметром около 1,5 мм с множественными боковыми отверстиями, один конец которого располагается в полости самой кисты, другой — в просвете желудка. При этом жидкость из полости кисты начинает поступать в просвет желудка, что хорошо видно при гастроскопии. Операцию обычно сочетают с наружным пункционным дренированием кисты для отмывания некротических тканей поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки. Ма-лоинвазивная техника позволяет избежать достаточно сложных, травматических «открытых» операций, сопровождающихся тяжелыми осложнениями в послеоперационном периоде.

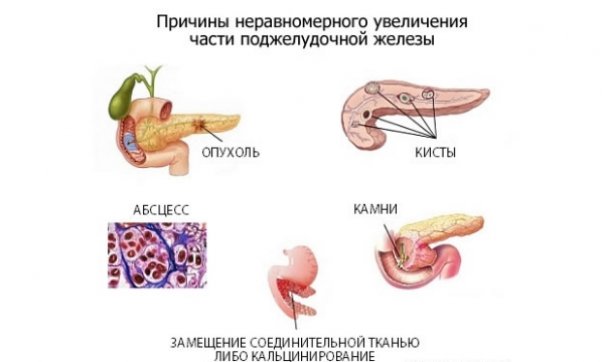

Рак поджелудочной железы. На основании УЗИ и КТ порой бывает довольно сложно отличить злокачественную опухоль поджелудочной железы от доброкачественной, хронического псевдотуморозного панкреатита или последствий ранее перенесенного острого деструктивного панкреатита.

Прицельная пункция патологического очага поджелудочной железы под контролем УЗИ или КТ, производимая с дифференциально-диагностической целью, довольно широко применяется. При этом у 90% больных раком поджелудочной железы удается получить морфологическую верификацию диагноза.

Паллиативной операцией при неоперабельном раке головки поджелудочной железы, осложненном механической желтухой, является наружно-внутреннее дренирование желчных путей под контролем УЗИ или КТ. При этом средняя продолжительность жизни пациентов даже несколько выше, чем после традиционных «открытых» желчеотводящих операций, существенно ниже и частота развития послеоперационных осложнений. Данную процедуру используют и для подготовки больных раком поджелудочной железы к радикальной операции для ликвидации механической желтухи и уменьшения интоксикации.

Абсцессы брюшной полости. Многие десятилетия единственным способом их лечения были лапаротомия и дренирование брюшной полости. В настоящее время в данных ситуациях широкое распространение получила малоин-вазивная операция наружного дренирования абсцессов под контролем УЗИ и КТ. Она может быть использована при гнойниках брюшной полости, осложняющих течение какого-либо острого заболевания (аппендицит, холецистит, панкреатит, дивертикулит и т. д.) или возникающих после различных оперативных вмешательств на органах брюшной полости.

Глава 3. ШЕЯ

Верхняя граница шеи начинается от подбородка, далее — по нижнему краю челюсти до височно-подчелюстного сустава, через вершину сосцевидного отростка височной кости по верхней выйной линии — к наружному выступу затылочной кости; нижняя — от яремной вырезки грудины, далее по верхнему краю ключицы до вершины акромиона и к остистому отростку VII шейного позвонка, который легко пальпируется.

В передней области шеи расположены гортань, щитовидная железа и паращитовидные железы, которые прилежат к трахее спереди и с боков. Позади гортани и трахеи находится глотка. В задней области шеи наряду с шейным отделом позвоночника расположены прикрепляющиеся к нему мышцы с их сосудами и нервами. В переднебоковых отделах шеи проходят сонные артерии, внутренние яремные вены и блуждающие нервы.

Пороки развития

Кривошея(torticollis) — деформация шеи, характеризующаяся отклонением головы в сторону от срединной линии тела (рис. 3.1). Врожденная, или мышечная, кривошея представляет собой контрактуру грудино-ключично-сосцевидной мышцы с дегенерацией сухожильной части. Обычно заболевание является наследственным. Девочки поражаются чаще, чем мальчики. Этот вид кривошей называют иногда гипопластическим. Если в течение первого года жизни спонтанного излечения не происходит, то нарушается рост и развитие лица на стороне поражения с асимметрией и деформацией его; деформируется также череп, укорачиваются все мягкие ткани на пораженной стороне. Врожденный гипопластический вид кривошей следует дифференцировать от спастического. Мышечная кривошея обусловлена поражением мышц шеи — дисплазией или воспалительным процессом. Заболевание является наследственным.

Дифференциальная диагностика. Мышечную кривошею следует отличать от спастической, возникающей вследствие тонической или спастической контрактуры мышц шеи центрального генеза, а также от приобретенной рубцовой кривошеи, вызванной грубыми послеожоговыми рубцами, воспалительными и ревматическими процессами, травмой и др.

Лечение. Производят возможно раннее пересечение укороченных мышц. Голову фиксируют в правильном положении гипсовой повязкой или специальным бандажом, систематически проводят лечебную гимнастику.

Врожденные кисты и свищи шеи

Врожденные кисты и свищи шеи

Срединные кисты и свищи возникают при неполном заращении щитовидно-язычного протока (ductus thyreoglossus). Происхождение их находится в тесной связи с процессом развития щитовидной железы, опусканием зачатка ее на шею.

При неполном заращении щитовидно-язычного протока (ductus thyreoglossus) вследствие накопления секрета в оставшейся полости образуются срединные кисты или свищи (рис. 3.2).

Клиническая картина и диагностика. Срединные кисты располагаются по средней линии шеи между слепым отверстием языка и перешейком щитовидной железы.

Срединные кисты, расположенные ниже подъязычной кости, обычно фиксированы к ней. Киста растет медленно, имеет вид безболезненного округлого выпячивания, смещается при глотании вместе с трахеей, имеет гладкую поверхность, упругоэластическую консистенцию. Кожа над ней не изменена, подвижна. Иногда удается определить плотный тяж, идущий от кисты к подъязычной кости и выше. Кисты могут располагаться на любом уровне не полностью облитерированного ductus thyreoglossus. Размеры кисты могут периодически изменяться, если сохранено сообщение с полостью рта через остаток щитовидно-язычного протока. В этих условиях возможно инфицирование кист. В случае воспаления кисты появляется боль при глотании, возникает болезненный без четких границ инфильтрат. Иногда он формируется после нерадикального удаления кисты.

К осложнениям кист относятся сдавление трахеи кистами больших размеров, нагноение, злокачественное перерождение у взрослых пациентов.

Дифференциальная диагностика. Срединную кисту шеи следует отличать от эктопически расположенной (не спустившейся на свое место) щитовидной железы, имееющей вид плотного по консистенции узла. В этом случае перед операцией необходимо провести сцинтиграфию щитовидной железы, так как удаление эктопированной при отсутствии нормальной щитовидной железы приведет к крайней степени гипотиреоза — микседеме. Срединный свищ имеет вид небольшого отверстия на коже, располагается по средней линии шеи. Из него почти постоянно выделяется небольшое количество мутной слизи.

Лечение. После установления диагноза срединные кисты и свищи должны быть удалены возможно раньше для предупреждения их инфицирования из ротовой полости или гематогенным путем. В ходе операции полностью иссекают кисту (свищ) и остатки протока. При этом применяют прокрашивание свищевого хода красителем (метиленовым синим), что облегчает препаровку. В некоторых случаях наблюдается незаращение щитовидно-язычного протока, вплоть до слепого отверстия (foramen caecum) языка. В этих случаях его приходится удалять на всем протяжении. Иногда свищ проходит через подъязычную кость или плотно срастается с ней. Во избежание формирования вторичных свищей среднюю часть подъязычной кости удаляют вместе с протоком (или свищом). После радикального удаления кисты и протока рецидив маловероятен.

Б р а н х и о г е н н ы е кисты и свищи (боковые, или жаберные) шеи обычно расположены по внутреннему краю грудино-ключично-сосцевид-ной (кивательной) мышцы. Этиология их неясна, считают, что они формируются из нередуцированных жаберных (бранхиогенных) дуг, щелей, которые у зародыша дают начало некоторым органам лица и шеи. Они встречаются значительно реже срединных кист и свищей.

Клиническая картина и диагностика. Боковая киста локализуется в верхнем отделе шеи впереди грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на уровне бифуркации общей сонной артерии, чаще слева. Она представляет собой округлое образование, четко отграниченное от окружающих тканей. При пальпации кисты безболезненны, малоподвижны. В случае инфицирования киста увеличивается в размерах, становится болезненной при пальпации, кожа над ней становится красной, отечной. Нагноение, вскрытие или прорыв кисты приводит к образованию полных и неполных свищей. При полных свищах имеются наружное и внутреннее отверстия, при неполных — только одно из них. Внутреннее отверстие чаще всего располагается в небной миндалине, наружное — на шее, по внутреннему краю кивательной мышцы, оно часто бывает открыто уже при рождении ребенка.

Дифференциальная диагностика. Боковые кисты шеи следует отличать от лимфом различного генеза, кистозной лимфангиомы, кист щитовидной железы, дермоидов и воспаления слизистой сумки, расположенной впереди подъязычной кости.

Лечение. Иссекают или собственно кисту, или кисту вместе со свищевым ходом (вплоть до его внутреннего отверстия) после предварительного прокрашивания его метиленовым синим. Иногда возникает необходимость в тонзиллэктомии.

Источник

..Не существует какой-то местечковой науки или местечковой медицины. Есть мировая наука и мировая медицина…

Алексей Кривошапкин, нейрохирург, г.Новосибирск

ИНВАЗИВНАЯ СОНОГРАФИЯ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Перспективным этапом в лечении истинных кист поджелудочной железы и псевдокист, возникших в случае исхода острого деструктивного панкреатита и осложнения хронического панкреатита, являются чрескожные малоинвазивные вмешательства под сонографическим контролем (УЗ). Разработка этих методов, уточнение показаний и этапности лечения истинных кист и псевдокист поджелудочной железы (ПЖ) является одной из актуальных проблем современной хирургии.

Определяющим моментом для хирургической тактики после выполнения минимально инвазивного вмешательства является сообщение созданного наружного свища с основной протоковой системой ПЖ. А уже такие признаки как внутри и вне панкреатическое расположение, одиночные или множественные, кисты головки, тела или хвоста ПЖ, лишь корректируют способ хирургического лечения заболевания.

Существует три основных метода оперативного лечения кист поджелудочной железы — внутреннее дренирование, наружное дренирование и радикальное удаление кисты. Все три методики можно реализовать как открытым, так и минимально инвазивными методами способами. Единой общепринятой тактики лечения кист ПЖ нет.

Среди малоинвазивных методов лечения доминируют эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока и наложение цистогастростом, цистоэнтеростом и цистодуоденостом под эндоскопическим контролем или лапароскопически или при открытой операции после лапаротомии. Перечисленными методы часто сопровождаются интраоперационным кровотечением, нагноеним кисты. Высок риск рецидива кисты или формирования на месте кисты полости с застойными пищевыми массами с нарушенной эвакуацией в просвет пищеварительного тракта.

Операции, подразумевающие полное удаление кисты, исключают возможность рецидива заболевания, но при этом имеется большая травматичность и высокий операционный риск.

В редких случаях истинной кисты или псевдокисты, не связанной с протоковой системой поджелудочной железы, для излечения достаточно одной или нескольких пункций тонкой иглой под УЗ наведением с опорожнением кисты от содержимого и исследованием его на патологические клетки и наличие панкреатической амилазы.

В основном выполняется наружное дренирование кисты поджелудочной железы.

При операции наружного дренирования кисты под УЗ контролем риск осложнений минимален и как результат вмешательства происходит формирование временного или постоянного наружного панкреатического свища. И это следует рассматривать как один из этапов хирургического лечения больного. В случае связи кисты с главным панкреатическим протоком и выраженном нарушении его проходимости в проксимальной части, или с полным блоком главного протока железы, эти свищи не склонны к самостоятельному закрытию. Только по после фиброза культи ПЖ несущей свищ или при рецидиве кисты.

При полных сформированных наружных свищах ПЖ разработаны и длительное время применяются различные типы операций закрытия артифициальных панкреатических свищей – панкреатоэнетро- или гастростомия, фистулоэнтеро- или гастростомия, медиальная резекция поджелудочной железы с вирсунгоэнтеростомией (удаление сегмента поджелудочной железы со свищевым ходом и последующим наложением прецизионного концепетлевого панкреатоэнтероанастомоза на дистальную и иногда проксимальную часть поджелудочной железы), дистальные резекции ПЖ, рзекции головки ПЖ.

На первом этапе лечения больным проводится наружное дренирование кисты под УЗ-контролем одним или несколькими дренажами типа pig-tail для эвакуации содержимого кисты, эндоскопическая папиллотомия для улучшение оттока панкреатического секрета и ЭРПГ для определения состояния главного панкреатического протока (выявление рубцовых стриктур, панкреатолитиаза, вирсунголитиаза). В результате проведения этого комплекса малоинвазивных вмешательств, либо происходило излечение больного, либо формировался артифициальный свищ поджелудочной железы.

В случаях, когда до первого вмешательства известно, что имеется связь кисты с главным панкреатическим протоком или полный блок протока, то киста дренируется через полый орган (желудок) и по специальной технологии формируется внутреннее соустье.

В случае формирования полного наружного свища, вторым этапом лечения выполняется индивидуально подобранный тип также малоинвазивной или радикальной операции по устранению свища. Техника этих вмешательств находится в прямой зависимости от первичных, возникающих в ходе формирования кисты, и вторичных, обусловленных спецификой используемой техники наружного дренирования, топографоанатомических изменений парапанкреатической зоны.

Таким образом, хирургическое лечение кист и псевдокист поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки не является на настоящий момент полностью решённой проблемой, требует применения комплекса современных наукоёмких технологий и может производиться только в специализированных стационарах. Применение двухэтапной тактики лечения с широким использованием минимально инвазивных технологий позволяет снизить риск оперативного вмешательства, а иногда и вовсе обойтись без него.

Источник

Ставропольская Государственная Медицинская Академия

Кафедра факультетской хирургии

РЕФЕРАТ

на тему: «Современные малоинвазивные методы лечения острого панкреатита»

Выполнил:

студент 401 А гр

Джаубаев Э.Р.

Ставрополь, 2011

Введение.

Острый панкреатит (непр. панкреатит, панкреотит — от лат pancreas (поджелудочная железа => pancreatitis) – это асептическое воспаление поджелудочной железы демаркационного характера, в основе которого лежат процессы некробиоза панкреоцитов и ферментативной аутоагрессии с последующим развитием некроза, дегенерации железы и присоединением втричной инфекции.

Проблема острого панкреатита является одной из актуальнейших в экстренной хирургии. Это связано не только с тем, что заболевание очень распространено, но и с тем, что оно сложно в диагностике и в выборе лечебной тактики. Несмотря на то, что клиническая картина и характер морфологических изменений в поджелудочной железе при остром панкреатите описаны около 300 лет назад, и в последние годы возникают и исчезают различные концепции этиологии и патогенеза этого заболевания, предлагаются и отвергаются разнообразные тактико-технические направления лечения. В последние 10-15 лет количество больных увеличилось в 2-3 раза. Это связано с ростом потребления населением алкоголя, что является одной из основных причин развития этого заболевания. В большинстве стран на острый панкреатит алкогольной природы приходится 40% больных.

В последние годы вопросы лечебной тактики у больных острым панкреатитом подверглись существенным изменениям: стала более целенаправленной и патогенетически обоснованной консервативная терапия, унифицированы показания к отдельным методам инструментальной диагностики и различным видам хирургических вмешательств. Более широкое применение получили прямые операции на поджелудочной железе при деструктивных формах острого панкреатита.

2.Анатомо-физиологические сведения

Поджелудочная железа представляет собой образование треугольно-призматической формы. Тело её обычно имеет три отчётливо выраженные поверхности: переднюю, заднюю и нижню ю, головка и хвост — только две: переднюю и заднюю. На нижней поверхности головки по верхнему краю нижней горизонтальной части ДПК располагается крюковидный отросток. Масса — 70-90 г. Длина железы составляет в среднем 16-17см, ширина в области головки – 5 см, в области тела — 3,5 см, в области хвоста — 0,6-2 см. Расположена на уровне I L позвонка на границе брюшной полости и забрюшинного пространства, топографо-анатомически тесно связана с забрюшинными органами и сосудами: правыми почечными сосудами и началом воротной вены, верхними брыжеечными сосудами, аортой и началом грудного про тока, селезёночной и нижней брыжеечной венами, солнечным сплетением, левыми почкой, надпочечником и почечными сосудами.

Малоинвазивные методы лечения.

Основным хирургическим вмешательством является малоинвазивное (малотравматичное) хирургическое пособие под интраскопическим контролем (ультразвуковым, рентгенологическим, эндоскопическим).

Как известно, лапаротомия (вскрытие брюшной полости) и люмботомия (вскрытие забрюшиного прстранства) требовались для вскрытия гнойных очагов в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, удаления некротизированных тканей и секвестров. Лапаротомия завершалась, обычно, формированием лапаростомы (швы на рану не накладывались, брюшная полость оставалась открытой), после чего обеспечивался отток воспалительного экссудата и панкреатического секрета, через лапаротомическую рану осуществлялся повторный доступ к железе для последующих секвестрэктомий (удаление некротезированных участков железы) и других санирующих процедур.

В настоящее время все эти задачи, возможно, решить, не прибегая к открытому вмешательству, а лапаротомия, люмботомия и лапаростомия перестают быть основой хирургии острого деструктивного панкреатита. Отказ от выполнения открытых вмешательств на органах брюшной полости и забрюшинного пространства и непосредственно на поджелудочной железе является основным психологическим барьером для всех хирургических учреждений, который потребовалось преодолеть. Именно сама лапаротомия, как тяжелейший травматический фактор на фоне имеющейся катастрофы и полиорганной недостаточности, многочисленные осложнения виде кишечных свищей и кровотечения от прямого открытого вмешательства на измененных тканях и органах, являются одними из основных причин неблагоприятного исхода.

Современный уровень развития медицинской техники (технологический прогресс) позволяет применять исключительно оборудование для закрытых вмешательств на всех органах. Возникающие в процессе малоинвазивного хирургического лечения кишечные, желчные, панкреатические свищи не требуют выполнения открытых хирургических вмешательств, а доступны консервативному лечению.

Таким образом, осуществляется перевод открытых вмешательств на брюшной полости и органах забрюшинного пространства при данной патологии из ранга основных во второстепенные.

Малоинвазивное хирургическое вмешательство с установкой дренажных систем в область преимущественного поражения поджелудочной железы осуществляется в максимально ранние сроки госпитализации.

Эндоскопические методы восстановления пассажа панкреатического сока в 12-перстную кишку (рассечение большого дуоденального сосочка, рассечение главного панкреатического протока, удаление камней из желчного протока) являются ключевыми факторами успешного лечения, поскольку без устранения протоковой гипертензии нет возможности прервать патологический процесс в поджелудочной железе или заживить панкреатические свищи.

При панкреонекрозе нет одного (однократного) окончательного хирургического вмешательства, позволяющего излечить пациента. Хирургическая технология включает множественные этапные малоинвазивные вмешательства на выводных протоках поджелудочной железы, печени, на свободной брюшной полости, на забрюшинных некротических тканях и очагах гнойного поражения.

Лечебные мероприятия проводятся в полном объеме с первых часов поступления пациента в стационар, не дожидаясь результатов от воздействия одного, отдельно взятого, из примененных методов (хирургической детоксикации, эфферентной детоксикации).

Малоинвазивные хирургические манипуляции выполняются непрерывно, окончание одной процедуры является стартом последующей.

Развитие постнекротических осложнений рассматривается как единый, неразрывный, идущий одновременно с изменениями в поджелудочной железе и окружающих тканях патологический процесс, а определяющей лечебную тактику особенностью течения острого деструктивного панкреатита является множественное протеолитическое поражение органов и токсическое поражение систем организма. Поэтому, основную часть времени пациент проводит в отделении интенсивной терапии, а в крайне тяжелых случаях – в реанимационном отделении, где с первых суток пребывания пациента применяют комплекс хирургических и терапевтических мероприятий.

При обращении пациента в первые часы заболевания, когда не представляется возможным однозначно оценить по какому «сценарию» в забрюшинном пространстве потечет заболевание у конкретного пациента и будет процесс ограниченным или распространенным, первичное хирургическое малоинвазивное вмешательство под ультразвуковым контролем (превентивное «мелкокалиберное» парапанкреатическое «дренирование») выполняется с целью хирургической детоксикации и профилактики гнойно-септических осложнений. При этом возможно введение лекарственных веществ через дренажные трубки, осуществление объективного контроля зоны патологических изменений по наличию и изменению характеристик экссудата. Посредством превентивных «мелкокалиберных» дренажей осуществляется первичный отток воспалительного экссудата.

В случае, когда заболевание у пациента при поступлении в центр уже достигло фазы гнойно-септических осложнений, то малоинвазивное оперативное вмешательство рассматривается как основной хирургический метод санации гнойно-некротических очагов.

Интраскопические хирургические технологии.

При ультразвуковом исследовании выявляют скопления ферментативного выпота в брюшной полости, сальниковой сумке, забрюшинном пространстве и характерные для каждой формы поражения зоны пропитывания забрюшинной клетчатки.

В указанные области устанавливают дренажи диаметром 3 мм по принципу «не менее двух в один объект дренирования».

После фистулографии, на которой производится оценка характера распространения процесса в фазе некроза, под рентгенологическим контролем выполняют замену дренажей на двухпросветные большего диаметра. Данную процедуру необходимо повторять ежедневно, через день-два, в зависимости от конкретной клинической ситуации и состояния пациента. В конечном итоге, в зависимости от размера дренируемых полостей, дренажи могут достигать диаметра 5 – 20 мм.

В дальнейшем, при помощи видеоэндоскопа, выполняется чресфистульная санация забрюшинных некротических полостей, секвестральных «полей», с коррекцией и заменой дренажей. При этом удаляются некротизированные ткани и сформировавшиеся секвестры.

Чем больше количество «мелкокалиберных» (тонких – 1,5 – 3,3 мм диаметром) дренажей первично устанавливается в каждую область распространения экссудата и некроза, тем легче в дальнейшем выполнять санирующие процедуры, т.к. не всегда расположение трубки позволяет изменить ее направление или заменить «крупнокалиберной» (более широкой – 5 – 20 мм). К тому же, в случае возникновения свища полого органа от пролежня, один из дренажей можно удалить без ущерба для дренирования данной полости.

Применение видеофиброэндоскопа позволяет визуализировать пораженное забрюшинное пространство, поджелудочную железу и объективно оценить адекватность удаления некротизированных тканей с возможным проведением следующего двухпросветного «крупнокалиберного» дренажа в труднодоступный «карман», даже под острым углом к траектории первого «мелкокалиберного» дренажа.

По мере очищения полостей и уменьшения их размера, происходит обратный процесс замены дренажей на меньший диаметр и постепенное их удаление до закрытия свищевых ходов.

Одновременно с внедрением новых технологических приемов, требуется перестройка врачебного и сестринского ухода, изменение некоторых ключевых принципов формирования медицинского персонала и инструментального обеспечения.

Новые технологии лечения требуют проведения врачом практически ежедневных малоинвазивных хирургических вмешательств (основных хирургических вмешательств) по санации очагов некроза и нагноения под сочетанным сонографическим, эндоскопическим и рентгенологическим контролем в условиях рентгеноперационной под общей анестезией. Таким образом, врач, осуществляющий лечение деструктивного панкреатита по современным методикам, должен в совершенстве владеть несколькими специальностями – хирургия, интенсивная терапия, ультразвуковая диагностика, рентгенодиагностика, эндоскопия.

Иной подход – несколько специалистов, каждый из которых владеет только своей специальностью, не позволяет проводить лечение на требуемом современном уровне, сохранять преемственность этапов лечения и целостность понимания проблем пациента со скрытой от достоверной визуализации патологией забрюшинного пространства. Использование для решения поставленных задач одного универсального специалиста отвечает требованиям интенсивного технологического подхода к комплексному минимально инвазивному хирургическому лечению панкреонекроза.

Малоинвазивная технология лечения деструктивного панкреатита требует проведения ежечасных санационных хирургических манипуляций в палате интенсивной терапии (вспомогательных хирургических вмешательств). Данная хирургическая манипуляция основана на санации дренажных систем, установленных у пациента в очагах некроза и гнойного процесса. В промежутках времени между врачебными хирургическими вмешательствами проводится промывание, санация зон поражения, коррекция дренажных систем медицинским персоналом палаты.

Для этих целей требуется высокоспециализированный помощник врача. В его роли может выступать: медицинская сестра со специальным хирургическим образованием (в настоящее время формируется система получения средним медперсоналом высшего медицинского сестринского образования на базе медицинских ВУЗов); помощник врача (хирургическая сестра с высшим образованием; студент медицинского ВУЗа 3-6 курсов); младший врач (интерн, клинический ординатор, аспирант, врач на стажировке, врач со стажем до 3 лет). Особенностью хирургического ухода является контроль и проведение активных фракционных и постоянных дренажно-промывных и корригирующих процедур в течение 24 часов с минимальным перерывом 30-60 мин.

Поскольку методики малоинвазивного лечения панкреонекроза требуют комбинации нескольких способов интраскопии, оснащение операционной и всего лечебного процесса должно отвечать современным стандартам. Основное инструментальное оборудование операционной для манипуляций под интраскопическим контролем включает хирургический ультразвуковой сканер, рентгентелевизионную установку и эндоскопическую стойку с системой жестких и гибких эндоскопов.

Источник