Поджелудочная железа развитие строение

Поджелудочная железа состоит как бы из двух разных органов — экзокринного, участвующего в пищеварении, и эндокринного, участвующего в обмене углеводов, жиров и белков. (При экзокринном типе секреции продукты железы выделяются на поверхность эпителия, в данном случае эпителия пищеварительного тракта; при эндокринном типе секрет выделяется в кровоток и действует на клетки-мишени, удаленные от места секреции.) Дорсальный и вентральный зачатки поджелудочной железы развиваются независимо друг от друга из передней кишки. Затем они сливаются, образуя один орган, в котором имеется объединенная протоковая система обоих зачатков. Из вентрального зачатка формируется примерно Мо всего органа, которая идентифицируется как доля в задненижней части головки поджелудочной железы. На ранних стадиях жизни плода поджелудочная железа содержит ряд ветвящихся проточков, из которых развиваются и ацинарная, экзокринная, ткань и островковые клетки (имеются в виду панкреатические островки, или островки Лангерганса — эндокринная ткань). Таким образом, вся поджелудочная железа — и экзо-, и эндокринная ее части — развивается из энтодермальной передней кишки. Соединительнотканные (септальные) прослойки разделяют поджелудочную железу на дольки. Из этих долек построена экзокринная часть органа. Секреторной единицей внутри каждой дольки является ацинус, напоминающий мешочек и состоящий из 8—12 крупных ациноцитов (экзокринных панкреатоцитов), а также нескольких мелких протоковых клеток. Ациноциты содержат в цитоплазме крупные зимогенные гранулы — мембраносвязанные мешочки, заполненные пищеварительными ферментами. Секреторные продукты этих клеток поступают в просвет ацинусов и дренируются через внутридольковые и междольковые протоки в главный панкреатический проток. В 85 % наблюдений панкреатический проток соединяется с общим желчным протоком, и они оба формируют дуоденальный сосочек (фатеров сосок; A.Vater; большой сосочек двенадцатиперстной кишки). В 15 % случаев оба указанных протока не соединяются, не формируют фатеров сосок и открываются в двенадцатиперстную кишку по отдельности. Экзокринная часть поджелудочной железы ежедневно выделяет около 1—2 л жидкости, имеющей щелочную реакцию и содержащей не менее 20 пищеварительных ферментов. Протоковый эпителий секретирует бикарбонат (двууглекислую соль) и жидкую часть панкреатического сока. Ферменты включают протеазы — трипсин и химотрипсин, липазы, фосфолипазы, эластазу, амилазу и др. В состав панкреатического сока входят и ингибиторы протеаз, которые содержатся также в ацинарных клетках. Большинство фермен-

Рис. 17.18.

Поджелудочная железа

. А — среди многочисленных анинусов экзокринной части (в центре) панкреатический островок (островок Лангерганса), представляющий эндокринную часть железы. тов выделяется в форме проферментов, которые активируются в двенадцатиперстной кишке, причем трипсин играет при этом ключевую роль. Примечательна система кровоснабжения поджелудочной железы. Большинство долек получает кровь из отдельных артериальных ветвей. Внутри долек значительная часть кровотока направляется к панкреатическим островкам (островкам Лангерганса; P.Langerhans), представляющим собой эндокринную часть органа. Эти островки (insulae) имеют обычно округлую либо овальную, реже лентовидную или звездчатую форму (рис. 17.18, А). Их диаметр колеблется между 100 и 200 мкм. Островки построены из более мелких по сравнению с ацинозными клетками инсулоцитов, вырабатывающих белково-пептидный гормон инсулин — регулятор утилизации глюкозы (см. ниже). Между ин-

Рис. 17.18. Продолжение. Б —

включения жировой ткани

, перидуктальный фиброз и диффузный фиброз стромы сулоцитами находятся кровеносные капилляры (синусоиды) с фенестрами в базальной мембране. Из синусоидов, дренирующих островки, кровь следует в капилляры и вены портальной системы. Ацинусы, располагающиеся вокруг островков, подвергаются воздействию высокими концентрациями островковых (панкреатических) гормонов, уровень которых превышает концентрацию гормонов в плазме крови в сотни раз. Наибольшее количество островков располагается в хвостовом отделе железы, а вся эндокринная часть органа представлена примерно 1 млн панкреатических островков. У взрослого человека островки той части поджелудочной железы, которая развилась из дорсального зачатка, т.е. верхнепередней части головки, а также тела и хвоста, состоят примерно на 80 % из инсулинсекретирующих В-клеток (синоним: р-клетки), на 15 % из глюкагонсекретирующих А-клеток (а-клеток), на 4 % из соматостатинсекретирующих

Рис. 17.18. Продолжение. В —

явления аутолиза аиинарной ткани поджелудочной железы через 10 ч после смерти

. D-клеток (5-клеток) и на 1 % из РР-клеток, секретирующих панкреатический полипептид. Наоборот, островки той части, которая возникла из вентрального зачагка, состоят на 79 % из РР-клеток, на 18 % из В-клеток, на 2 % из D-клеток и на 1 % из А-клеток. В регуляции синтеза инсулина решающую роль играет концентрация глюкозы в крови. Повышение количества глюкозы вызывает увеличение секреции инсулина, а снижение ее концентрации, наоборот, замедление выделения инсулина. Такой контроль по типу обратной связи — важнейшее звено в механизме регуляции содержания сахара в крови. Кроме того, на секрецию инсулина влияют некоторые электролиты, особенно ионы кальция, а также глюкагон, аминокислоты и секретин. Помимо системного воздействия, инсулин оказывает влияние как главный трофический гормон для экзокринной части поджелудочной железы. Он может повышать синтез ДНК в ацинарных клетках и белков в других клетках организма. В весовом соотношении экзокринная часть поджелудочной железы синтезирует белков (в основном ферментов) больше, чем любая другая ткань в организме (например, в 8 раз больше, чем печень). Итак, одной из главных функций инсулина является стимуляция синтеза белков. Среди возрастных изменений поджелудочной железы следует отметить фиброз стромы и появление стромальных включений жировой ткани (рис. 17.18, Б). Вследствие чрезвычайного богатства различными протеазами и липазами поджелудочная железа вскоре после наступления смерти быстро подвергается трупному аутолизу. Явления аутолиза (рис. 17.18, В) неопытный патологоанатом может принять за признаки панкреонекроза.

- Анатомическое строение и расположение поджелудочной железы

- Нарушения функций поджелудочной железы

- Нарушение экзокринной функции поджелудочной железы

- Средства, применяемые при нарушениях экзокринной функции поджелудочной железы

- Молочная железа. Строение и функции

- Средства, применяемые при нарушении секреторной функции поджелудочной железы (панкреатитах)

- Пороки развития поджелудочной железы

- Видовые особенности строения и функции

молочной железы самок разных видов животных.

sssn Болезни и аномалии молочной железы - КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ И СТРОЕНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- Глава I Краткие данные о строении и развитии вилочковой железы

- ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- Заболевания эндокринных желез. Болезни эндокринной части поджелудочной железы. Сахарный диабет. Болезни щитовидной железы. Опухоли щитовидной железы

- Особенности поджелудочной железы

- Глава 14. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

- Опухоли поджелудочной железы

- Поджелудочная железа

- Повреждения поджелудочной железы

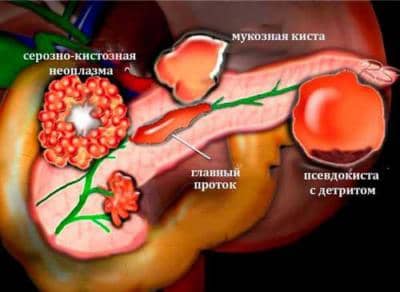

- Кисты и свищи поджелудочной железы

- Поджелудочная железа

- Трансплантация поджелудочной железы

Источник

Поджелудочная железа относится к железам, сочетающей в себе экзокринную и эндокринную функции. По данным различных авторов, островки Лангерганса, отвечающие за эндокринную функцию, обнаруживаются уже у 44-миллиметрового человеческого эмбриона. Интенсивное развитие поджелудочной железы во внутриутробной жизни начинается с 6,5 мес и продолжается первый период жизни ребенка. У плода |3-клетки появляются несколько раньше (с 12-й недели) а-клеток. К концу первого года масса поджелудочной железы превышает таковую у новорожденного в 4 раза. Второй скачок в развитии поджелудочной железы наблюдается в 5—6-летнем возрасте. К 13—15 годам поджелудочная железа по массе и размерам не отличается от таковой у взрослого человека. Полного развития она достигает к 25—40 годам.

Считают, что у человека процесс новообразования островков не заканчивается в эмбриональном развитии, а продолжается и после рождения. В течение 1-го года жизни повышается количество островковой ткани за счет увеличения числа островков, а в детском и юношеском возрасте островковая ткань продолжает увеличиваться за счет гипертрофии клеток. Поджелудочная железа у доношенных новорожденных в среднем весит 2,84 г (у взрослых мужчин 71,9— 73,6 г, у женщин — 69,1 г).

Островковая ткань продуцирует два гормона—инсулин и глюкагон.

Инсулин в крови плода обнаруживается на 12-й неделе. В отличие от взрослых, секреция инсулина слабо зависит от концентрации глюкозы в крови плода. Глюкоза хорошо проходит через плаценту, поэтому содержание ее в крови в значительной степени зависит от гомеостаза глюкозы в материнском организме. Секреция инсулина у плода имеет большое значение для прироста массы тела. Это важный анаболический гормон, способствующий синтезу белков и жиров в организме плода. Инсулин плода регулирует транспорт аминокислот через клеточные мембраны. Гипергликемия в материнском организме (при сахарном диабете) сопровождается увеличением содержания глюкозы в крови плода, и, как правило, дети рождаются с избыточной массой тела. Рецепторы к инсулину созревают в последние недели антенатального и первые недели постнатального периода. Сначала они образуются в печени, затем—в мышцах. В первые дни после рождения секреция инсулина снижена в связи с физиологической гипогликемией. Через несколько дней содержание инсулина в крови возрастает, но регуляция его секреции еще не совершенна. При нагрузке глюкозой выделение инсулина у новорожденных увеличивается слабее и с большим латентным периодом, чем у старших детей и взрослых. У детей отмечаются индивидуальные особенности секреции инсулина. Так, при нагрузке глюкозой может наблюдаться наряду с нормальным усилением секреции инсулина как избыточное, так и недостаточное его выделение.

Глюкагон повышает уровень сахара в крови путем распада гликогена в печени и расщепления жиров, что способствует сохранению энергетического гомеостаза при дефиците питательных веществ. Между действием глюкагона и инсулина в обеспечении клеток глюкозой существует синергизм. Глюкагон активирует гликогенолиз, а инсулин обеспечивает использование полученной при этом глюкозы, открывая «ворота» в клетку. Действие его особенно важно для функционирования ЦНС.

Гипофункция инсулярного аппарата вызывает резкое нарушение углеводного обмена — развитие сахарного диабета, приводящее к резкому истощению, нарушению роста, отставанию в умственном развитии, и нередко возникновению обменной катаракты (помутнению хрусталика), диабетической нефропатии и другим сосудистым нарушениям.

Сахарный диабет может возникнуть в любом возрасте. Как правило, у детей развивается диабет 1-го типа, связанный с дефицитом продукции и секреции инсулина, а у взрослых и пожилых — диабет 2-го типа, обусловленный понижением чувствительности клеточных рецепторов к инсулину, хотя его продукция может не нарушаться. По сведениям разных авторов, дети составляют от 3,5 до 8% среди больных сахарным диабетом. Начало сахарного диабета у детей бурное, с быстрым развитием симптомов и тяжелым течением. У них отмечается резкое снижение вкусовой чувствительности к сладкому, соленому и кислому, а иногда извращение вкуса на соленое и кислое. При современных методах лечения смертность, обусловленная сахарным диабетом, составляет в детском возрасте 0,3—0,4 человека на 100 тыс. населения.

Источник

Вырабатывает панкреатический сок. В этом соке ферменты: трипсин, химотрипсин, амилаза (расщепляет углеводы), липаза (расщепляет жиры). Экзокринная часть – 97% массы поджелудочной железы.Эндокринная функция связана с выработкой основного гормона: инсулина, а также глюкагона,

соматостатина, VIP-гормона и панкреатического полипептида. Эти гормоны имеют большое значение в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена в тканях. Недостаток инсулина приводит к сахарному диабету.

Эндокринная часть – 3% массы поджелудочной железы. Развите

В эмбриогенезе поджелудочная железа закладывается из эпителия среднего отдела кишки, которая врастает в мезенхиму. Из эпителия образуется секреторный отдел, а из мезенхимы – сосуды и соединительнотканные прослойки. Экзокринная часть уже обнаруживается в конце 3 недели, а эндокринная

– к концу 3 месяца эмбрионального развития.

СТРОЕНИЕ

поджелудочная железа сложная, разветвлѐнная железа, имеет выраженную дольчатость. Снаружи покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, от которой отходят внутрь перегородки, которые выражены в меньшей степени. В междольковых соединительнотканных перегородках расположены выводные протоки и кровеносные сосуды – это междольковые образования. В дольках – экзокринные секреторные отделы, эндокринные (в виде островков) и внутридольковые выводные протоки (вставочные и общие внутридольковые протоки).

Экзокринная часть. Представлена секреторным отделом – ацинусом. Это образование в виде мешочка, состоящего из 10-12 клеток. Клетки имеют конусовидную форму. Ядро – в базальной части. Здесь

же и синтетический аппарат (гранулярная ЭПС, митохондрии). Поэтому базальная часть окрашена базофильно и она гомогенна. В апикальной части скапливаются гранулы секрета, они окрашены более оксифильно. Поэтому апикальная часть оксифильная – зимогенная (зимоген = профермент). Выделенный зимоген превращается в активный фермент в полости 12-перстной кишки.

Секрет поступает из секреторного отдела во вставочный протоки. Они короткие, могут непосредственно выходить из секреторного отдела. Могут располагаться сбоку от секреторного отдела. (Могут быть вставлены в секреторный отдел. В этом случае в центре секреторного отдела появляются центро-ацинозные клетки – клетки вставочного протока). Вставочные протоки могут быть материалом для образования новых секреторных отделов. Особенно это выражается в первые годы после рождения или при повреждении поджелудочной железы.

Более крупные выводные протоки выстланы призматическим эпителием. В выводных протоках располагаются тонкие прослойки в собственной пластинке. Междольковые выводные протоки более крупные в области головки поджелудочной железы, меньше в области тела, а в области хвоста могут быть не обнаружены. Эти выводные протоки выстланы призматическим эпителием. Выражена собственная пластинка, бокаловидные клетки и имеются пучки мышечных клеток, которые выполняют роль определѐнного сфинктера, особенно в месте выхода в 12- перстную кишку.

Регенерацияэкзокринного отдела у взрослых почти не выражен. Из-за малого количества соединительной ткани очаги некроза быстро генерализуются, и воспаление распространяется по органу.

Эндокринная частьимеет не менее важное значение, т.к. каждый 20-й человек страдает сахарным диабетом. Эндокринная часть представлена в виде островков Лангерганса-Соболева. Количество островков до 1,5 млн., в каждом островке 20-40 клеток. В эндокринных островках выделяют 5 типов клеток.

70-75% — В-клетки – это клетки, вырабатывающие инсулин – главный гормон этих островков. Окрашены базофильно, занимают центральную часть этих островков. Зернистость крупная. Инсулин, выделяемый в островках, действует на рецепторы клеток печени и мышечных структур. В печѐночных клетках в каждой клетке содержится до 150 тыс. рецепторов к инсулину. При воздействии на эти рецепторы происходит изменение проницаемости цитомембраны для глюкозы, и сахар попадает в клетку, из него образуется гликоген. Таким образом инсулин снижает сахар в крови. Его недостаток приводит к повышению сахара (сахарный диабет).

А-клетки – окрашены ацидофильно. Расположены в островках по периферии. Их 20-25%. Содержат крупные ацидофильные гранулы. Эти гранулы содержат гормон глюкагон. К нему имеются рецепторы (до

200 тыс. рецепторов на клетку). Глюкагон, воздействуя на рецептор, запускает механизмы внутриклеточного распада гликогена, и глюкоза выводится в кровь. Глюкоза является энергетическим материалом.

D-клетки, вырабатывают соматостатин, их 5%. Они блокируют процесс секреции: и экзокринную, и эндокринную часть поджелудочной железы.

D’-клетки. Вырабатывают вазоинтестинальный пептид, который снижает артериальное давление, расширяет сосуды, что косвенно усиливает кровообращение и секрецию.

РР-клетки. Вырабатывают панкреатический полипептид. Усиливает секрет желѐз желудка и поджелудочной железы.

Кровоснабжение поджелудочной железы представлено артериями, которые разветвляются до капиллярной сети. Отток идѐт по венам, лимфатические сосуды хорошо выражены. Иннервация осуществляется вегетативной и нервной системой.

Источник

Поджелудочная (панкреатическая) железа играет огромную роль не только в процессе пищеварения, но и в жизнедеятельности всего организма в целом. Данный орган пищеварительной и эндокринной систем вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления еды, которая поступает в желудок, и гормоны для регулирования углеводного и жирового обмена.

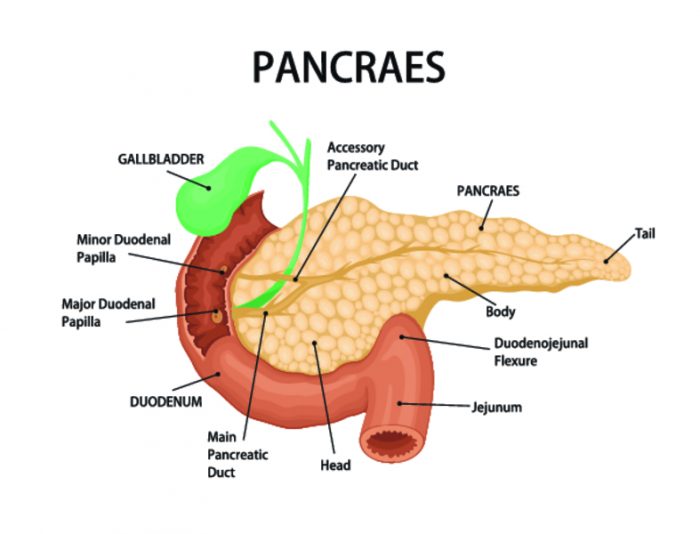

Расположение и особенности строения

Поджелудочная железа представляет собой совокупность долек, каждая из которых вырабатывает ферменты, учавствующие в переваривании пищи.

Поджелудочная железа располагается в забрюшинном пространстве позади желудка между кольцами двенадцатиперстной кишки по бокам и верхними позвонками поясничного отдела над почками. Внешне железа напоминает «запятую» вытянутой формы. Вес органа у взрослых колеблется в пределах 80-90 г.

Строение поджелудочной под микроскопом представляет собой совокупность железистых долек с выводящими протоками. Через дольки проходят кровеносные сосуды. Дольки вырабатывают панкреатический сок, пищеварительные ферменты которого (амилаза, лактаза, трипсин, липаза, инвертаза) влияют на процесс расщепления пищи. Данный отдел поджелудочной называют ее экзокринной частью.

По всей длине железы проходит канал, по которому панкреатический сок поступает в 12-перстную кишку. Там он смешивается с желчью и вместе с ней обеспечивает процессы кишечного пищеварения.

Скопления клеток между дольками с хорошо развитой сетью капилляров именуют островками Лангерганса. Эти формирования из альфа-, бета- и дельта-клеток производят гормоны (глюкагон, инсулин) и относятся к эндокринной части поджелудочной железы.

Орган имеет следующую структуру:

- головка размером 2,5-3,5 см плотно прилегает к месту изгиба двенадцатиперстной кишки;

- шейка;

- треугольное тело железы не более 2,5 см в длину располагается левее позвоночника и направлено к селезенке;

- грушевидный хвост длиной 3 см, через него проходит основной проток поджелудочной железы, вступающий во взаимодействие с двенадцатиперстной кишкой.

У новорожденных детей длина железы составляет около 5-6 см, а к четырехлетнему возрасту орган увеличивается в размерах до 7-8 см. У ребенка 10 лет поджелудочная железа достигает 12-15 см. Размер этого органа у взрослого человека колеблется в пределах 16-23 см.

Растет панкреатическая железа у детей достаточно медленно; ее рост ускоряется к периоду полового созревания. Именно в это время она становится наиболее чувствительной к нарушениям диеты.

Роль поджелудочной железы в организме

Всем известно, что необходимые организму вещества человек получает вместе с пищей. Однако в продуктах питания эти вещества находятся в сложном виде, и усвоить их без взаимодействия с пищеварительными ферментами невозможно. Поджелудочная железа вырабатывает панкреатический сок, который по выводящему протоку (каналу) попадает в двенадцатиперстную кишку. Там продукты расщепляются до нужного для всасывания состояния. В медицине это называют экзокринной функцией поджелудочной железы.

Пища расщепляется под воздействием гидролитических ферментов, которые отвечают за взаимодействие питательных веществ с водой. Панкреатический сок состоит из всех видов гидролаз, каждая из которых выполняет определенную функцию. Их подразделяют на 4 основные группы:

- Липазы (липолитические ферменты). Они расщепляют жиры на сложные составляющие – высшие жирные кислоты и глицерин, обеспечивают усвояемость жирорастворимых витаминов A, D, E, K.

- Протеазы (протеолитические ферменты – карбоксипептидаза, химотрипсин, трипсин) активизируют ферменты, разрушающие белки до аминокислот.

- Нуклeaзы. Эти ферменты разрывают нуклеиновые кислоты и «строят» собственные генетические формирования.

- Карбогидразы (амилолитические ферменты – амилаза, лактаза, мальтаза, инвертаза). Они необходимы для расщепления углеводов до состояния глюкозы.

Механизм работы поджелудочной железы очень сложен. Пищеварительные ферменты начинают активно вырабатываться в определенном количестве уже через 2-3 минуты после поступления пищи в желудок, все зависит от концентрации белков, жиров и углеводов, заключенных в ней. При наличии нужного количества желчи выработка панкреатического сока с ферментами может продолжаться до 12 часов.

Эндокринная функция осуществляется благодаря работе инсулоцитов – специальных клеток островков Лангерганса. Инсулоциты продуцируют ряд гормонов:

- с-пептид,

- тиролиберин,

- соматостатин,

- гастрин,

- инсулин,

- глюкагон.

Гормоны попадают в кровь и активно участвуют в регуляции углеводного обмена в организме. Глюкагон участвует в процессах обмена, инсулин обеспечивает процесс усвоения простых веществ, помогает поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови.

При сбалансированной работе поджелудочной железы инсулин и глюкагон регулируют активацию друг друга.

Учитывая такие многогранные функции панкреатической железы, понятно, что ее нормальная деятельность во многом обеспечивает благоприятные условия для роста и развития детского организма.

Распространенные заболевания поджелудочной железы

Одно из серьезных и распространенных заболеваний поджелудочной железы — сахарный диабет.

Одно из серьезных и распространенных заболеваний поджелудочной железы — сахарный диабет.

При любом нарушении работы поджелудочной железы – патологическом изменении структуры, воспалении или травме – происходит сбой в процессах выработки ферментов и гормонов, в результате которого нарушается нормальная жизнедеятельность человеческого организма. У детей расстройства функциональности железы чаще всего связаны с резкой сменой режима питания (переводом на искусственное вскармливание, началом посещения детского сада или школы).

Наиболее распространенные заболевания панкреатической железы (как у взрослых, так и у детей):

- Панкреатит – воспаление ткани железы, сопровождается нарушением процесса выброса панкреатического сока в кишечник. Основные симптомы заболевания – боль в животе, рвота, тошнота и др.

- Сахарный диабет возникает, когда клетки островков Лангерганса перестают нормально функционировать, в результате чего повышается уровень глюкозы в крови. Основные признаки заболевания – потеря веса, жажда, избыточное образование мочи и др.

У ребенка могут быть обнаружены и такие заболевания поджелудочной железы, как доброкачественные кисты, абсцессы, свищи.

О расстройстве работы этого органа у детей чаще всего свидетельствуют следующие симптомы:

- исхудание;

- появление специфического привкуса во рту;

- диарея;

- слабость;

- вздутие живота;

- метеоризм;

- тошнота;

- боли в боку, в области спины, поясницы, живота;

- рвота и др.

Питание

Для того чтобы поджелудочная железа могла работать нормально, необходимо следить за ее состоянием и, по возможности, создавать условия для ее правильного функционирования:

- придерживаться принципов здорового и сбалансированного питания;

- ограничить потребление копченой, жирной, жареной пищи;

- отказаться либо максимально сократить прием алкоголя, крепкого чая, кофе, лимонадов и др.;

- минимизировать потребление углеводов перед сном;

- готовить пищу с минимальным количеством пряностей, соли и специй;

- выпивать достаточное количество жидкости (1,5-2 литра воды в сутки);

- ограничить потребление шоколада, сладких и мучных продуктов (мороженое, торты, булочки, конфеты и др.);

- ограничить потребление ненатуральных молочных продуктов (глазированные сырки и творожки и др.);

- отказаться от магазинных соусов, кетчупов, майонезов;

- включать в рацион больше растительной пищи, за исключением кислых фруктов и ягод.

По отношению к детям достаточно соблюдать возрастные нормы диеты, не допускать переедания сладостей, а фастфуд полностью исключить из детского рациона.

При заболеваниях панкреатической железы ребенку, как и взрослому пациенту, назначают диету № 5.

Резюме для родителей

Правильное питание в совокупности со здоровым образом жизни – залог нормального развития и полноценной работы поджелудочной железы ребенка, а также комфортного пищеварения и отсутствия заболеваний ЖКТ.

Познавательное видео об анатомии поджелудочной железы:

Первый городской канал Одессы, медицинская справка на тему «Поджелудочная железа»:

Источник