Радионуклиды при заболевании поджелудочной железы

Печень — орган с очень широким функционально-метаболическим профилем. В ней осуществляется утилизация и синтез энергетических и пластических веществ из продуктов расщепления пищевых материалов, всасывающихся в кишечнике, и в процессе метаболических реакций обезвреживаются токсические вещества, резорбирующиеся в кишечнике.

Гепатотропные радионуклиды депонируются в печени в значительных количествах. К ним следует отнести элементы редкоземельной группы: церий (до 65%), лантан (до 65%), 147Pm (до 50%), протактиний (до 40%) и трансурановые радионуклиды: 241Am, 244Cm (до 65%), 239Pu. У человека 45% плутония, достигшего кровяного русла, депонируется в печени, из которой выводится с Тб ≈ 20 лет (МКРЗ, Публ. 48, 1986). В отличие от этих элементов щелочноземельные элементы (радий, стронций, кальций, барий) откладываются в печени в малых количествах (1-2%) и очень быстро выводятся из нее. Промежуточное положение занимают цезий, теллур, цирконий, рутений, ниобий, содержание которых в печени достигает 5-10%.

Клетки печени в норме активно не делятся, и поэтому лучевое повреждение, вызванное умеренными количествами инкорпорированных радионуклидов, проявляется поздно. В результате этого в течение длительного времени было не ясно, является ли печень радиорезистентным органом или нет.

Гепатоциты и эпителий желчных ходов и желчного пузыря относительно радиорезистентны. Однако у плода паренхима печени обладает радиочувствительностью, сравнимой с радиочувствительностью костного мозга.

Ранний ответ печени на лучевое повреждение ограничивается развитием лучевого гепатита с возможным смертельным исходом. Лучевой гепатит развивается у 75% пациентов, получивших фракционированное облучение в дозах выше 40 Гр на всю печень.

Интервал времени между завершением радиотерапии и появлением лучевого гепатита 2-3 недели. Поздние разрушения — это главным образом вторичные повреждения сосудистой стенки, фиброзы, прогрессирующий склероз сосудов и смертельный диффузный некроз.

У человека отмечены случаи хронического заболевания печени, обычно циррозы при введении 224Ra взрослым мужчинам в целях терапии. Это явление не отмечалось у женщин. Предполагается, что оно связано с большей подверженностью мужчин действию известных токсинов печени, таких, как алкоголь. В 15 из 18 случаев цирроз печени развился в период между 12-24-ми годами после введения радионуклида.

Все злокачественные первичные опухоли печени являются карциномами гепатоцитов или эпителиальных клеток внутрипеченочных желчных протоков. Рак печени составляет 2% всех злокачественных опухолей в США, у 70% пациентов раку печени сопутствует цирроз. До недавнего времени риск рака печени от радиации недооценивали.

Риск рака печени после α— или нейтронного облучения оценивается равным 300 случаев на 106 лиц на 1 сГр по сравнению с 15 случаями на 106 лиц на 1 сГр для β-, γ- или рентгеновского излучения.

Относительная чувствительность к индукции рака печени у человека и животных может существенно различаться. Алкоголь, растворители и токсические химические вещества, могут увеличивать радиочувствительность печени к индукции рака.

При оценке повреждающего действия радионуклидов на печень необходимо учитывать влияние неравномерности облучения этого органа на биологический эффект, что особенно важно при инкорпорации α-излучающих радионуклидов. Высокие локальные дозы могут обладать меньшим канцерогенным действием, чем такая же доза, но равномерно распределенная по органу, при которой канцерогенному риску подвергается большее количество клеток.

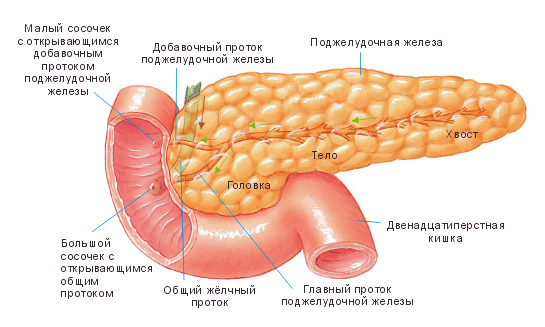

Поджелудочная железа является одновременно экзо- и эндокринной железой. Основная масса ее клеток образует концевые отделы — ацинусы, которые вырабатывают экзокринный секрет. Секрет экзокринной части поджелудочной железы содержит ферменты, принимающие участие в переваривании белков, углеводов и жиров. Эндокринный секрет образуют мелкие скопления клеток, разбросанные по всей железе (островки Лангерганса), вырабатывающие инсулин и глюкагон.

Эпителиальные клетки экзокринной части железы и островков Лангерганса относительно радиорезистентны. ЛД50 для некроза α— и β-клеток оценивается равной 50 и 200 Гр соответственно. Облучение поджелудочной железы может усиливать субклинический диабет. Повреждение сосудов после лучевого воздействия на поджелудочную железу может привести к прогрессивному фиброзному замещению паренхиматозной ткани.

У пациентов, проживших более 5 лет после лучевой терапии по поводу лимфом и карцином шейки матки, обнаружено более частое развитие карцином поджелудочной железы. Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Отсутствуют количественные данные о влиянии инкорпорированных радионуклидов на частоту развития опухолей поджелудочной железы.

Почке принадлежит исключительная роль в поддержании постоянства внутренней среды, регуляции минерального и водного обмена, артериального давления и регуляции кислотно-щелочного равновесия. Почки, осуществляющие выведение из организма продуктов обмена, особенно тех из них, которые возникают в результате обмена белков, содержат многочисленные клубочки, обширную тонкую сосудистую сеть. Через эту сеть проходит 1300 мл крови каждую минуту. В клубочках фильтруются продукты из крови, а в проксимальных извитых канальцах реабсорбируется более 99% жидкости, проходящей через канальцы.

По скорости достижения максимального содержания в почках элементы располагаются в следующем порядке: Cs(I) > Ва (II) (через 5-10 мин), Се, La (III) (через 6 ч), Pu(IV) (через 24 ч), Ru (через 4 сут), Nb(V) (через 8 сут). Между содержанием элемента в почках и циркуляцией его в крови наблюдается параллелизм: чем медленнее элемент выделяется из крови, тем медленнее, постепеннее он накапливается и выделяется из почек.

Почки человека и животных, подвергавшихся облучению, имеют одинаковые гистопатологические изменения. Степень этих изменений и время их проявления весьма разнообразны, но их можно свести к следующим: дегенерация, некроз или атрофия эпителия почечных канальцев, увеличение соединительной ткани, утолщение базальных мембран, гиалиновое перерождение соединительной ткани, замещающий фиброз.

Одностороннее облучение почек приводит к гипертрофии противоположной почки с замещением функции облученной почки.

Повреждение тонких сосудов имеет важное значение в патогенезе нефросклероза, вызванного радиацией. Смерть от лучевого нефросклероза обусловлена уремией и нарушением функции почек.

Почки и мочевой пузырь относят к органам, которые обладают низкой чувствительностью к канцерогенному действию ионизирующего излучения. У людей опухоли почек составляют около 2% всех злокачественных опухолей. Очень редко рак почки наблюдается у детей и юношей. У мужчин рак почек встречается в 3 раза чаще, чем у женщин.

Рак почек у людей (солидный рак, рак почечной лоханки) возникает через 29-37 лет после диагностического применения радионуклидов при средней эквивалентной мощности дозы на почки 190 Зв. Вторичные опухоли почек могут развиваться после лучевой терапии первичного рака.

Дата добавления: 2014-02-10; просмотров: 871; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете??? 8532 — | 7393 — или читать все…

Читайте также:

Источник

Среди сцинтиграфических методик выделяют:

• панкреатоспинтиграфию (внутривенное введение метионина, меченного 75Se);

• панкреатоангиосцинтиграфию (селективное введение макроагрегата альбумина, меченного 131I,99mТс или 113Тс в артерии ПЖ).

На практике обычно применяют первый метод, технически более простой и необременительный для больного.

При сцинтиграфии получают изображение распределения радионуклида в ПЖ после его внутривенного введения. Характер и качество изображения зависят от скорости перераспределения радиофармакологического препарата и частоты получения сцинтиграмм. Кроме того, можно получить данные о количественном распределении радиофармпрепарата.

До настоящего времени не найдено химических веществ, обладающих способностью к избирательному накоплению только в паренхиме ПЖ. Обычно применяемая меченая аминокислота 75Sе-метионин накапливается во всех органах, где происходит синтез белка, в том числе в ПЖ, печени, почках, что не позволяет получить изолированного изображения ПЖ, так как на качество изображения органа влияет его окружение. Так, при использовании сцинтилляционной камеры в её поле зрения попадает целый ряд органов, синтезирующих протеин, которые могут помешать получению сцинтиграмм ПЖ. Нормальная ПЖ имеет несколько больший процент синтеза протеинов на грамм ткани, чем соседние органы, однако при её заболеваниях накопление радионуклида в ней снижено.

В связи с тем, что сцинтиграфическое изображение массивной печени — основная помеха для визуализации ПЖ, после получения первичной сцинтиграммы необходимо вычитание изображения печени.

Наибольшую концентрацию 75Se-метионина в ПЖ наблюдают через 30 мин после введения радиофармпрепарата. В этот период удельная активность 75Sе-метионина на единицу поверхности ПЖ в 4—8 раз больше, чем на поверхности печени. Через 20 мин 75Se-метионин, связанный с ферментами ПЖ, начинает поступать в просвет ДПК.

75Se — чистый гамма-излучатель, имеющий два фотопика. Период полувыведения препарата из организма колеблется от 20 до 67 дней (в среднем — 47 дней). В норме выведение 75Sе-метионина из организма составляет 15—20% за сутки, а из печени — 25—30% введённого количества препарата. 75Se-метионин выводят почки; в течение первых 2—3 ч выделяется 5—10% введённой дозы. ПЖ усваивает лишь незначительную часть (примерно 7%) введённой дозы 75Sе-метио-нина. При сцинтиграфии в ней обнаруживают лишь 0,185—3,7 МБк 75Sе-метионина, тогда как общая доза препарата, введённого больному, составляет 9,25 МБк препарата.

Накопление 75Sе-метионина поджелудочной железой зависит от численности функционирующих паренхиматозных клеток. Дегенеративные изменения их приводят к снижению усвоения меченой аминокислоты.

Неизменённая ПЖ на сцинтиграмме имеет длину 14-18 см, ширину — 3—4 см и доходит до ворот селезёнки или входит в них на 1—2 см. Фиброз или липоматоз ПЖ приводит к укорочению изображения органа, который на сканограмме может отстоять от селезёнки на 3—5 см. Уменьшение ширины железы до 2 см отмечают при фиброзных изменениях. Увеличение органа наблюдают после перенесённого обострения ХП. Возможно расширение изображения всей ПЖ или части, достигающее 6-8 см.

Опухолевидные образования соседних органов, сращения после перенесённых операций могут привести к смещению изображения всей ПЖ или её отделов.

Сканографическая картина нормальной ПЖ разнообразна. Выделяют четыре варианта ПЖ: S-образная, крючковидная, подковообразная и вытянутая.

Сцинтиграфически охарактеризовать нормальную ПЖ не всегда легко. В норме её изображение на сцинтиграмме однородно, гомогенно, без дефектов накопления изотопа; край ровный и гладкий. Нормальная железа имеет обычные топографические отношения с окружающими тканями, без выраженного её смещения. Головка накапливает больше изотопа на единицу поверхности, чем тело и хвост. Перешеек, как правило, тоньше, чем головка и тело, и поэтому на сцинтиграмме составляет 2/3 толщины головки или тела.

Возрастные изменения чаще всего выражаются артериосктеротическими сосудистыми процессами в железе, приводящими к липомагазу. Размеры нормальной ПЖ пожилых людей несколько меньше на сцинтитраммах, чем у молодых людей. Она редко бывает совершенно гомогенной и однородной.

Различные хронические заболевания ПЖ заметны на сцинтиграфической картине органа, что обычно позволяет уловить ухудшение течения заболевания. Обострение рецидивирующего ХП приводит к снижению или почти полному прекращению фиксации железой радиометки. Хорошая визуализация ПЖ восстанавливается не ранее чем через 3 нед с момента купирования приступа.

Типичные признаки ХП: усиление сцинтиграфического рисунка на ранних стадиях воспаления, его обеднение в поздней (склеротической) стадии, множественные дефекты накопления радионуклида в пределах контуров ПЖ (симптом «решета» или «пчелиных сот»). Отмечают более тесное прилегание железы к печени. Контуры органа нечёткие; распределение радионуклида в органе неравномерное; более раннее поступление изотопа в кишечник.

У больных с ХП в периоде ремиссии на сцинтиграмме обнаруживают очаговые изменения, которые нередко сочетаются с увеличением головки органа. При обострении процесса отмечают признаки отёчности железы на фоне очаговых изменений фиброзного характера.

При латентном (безрецидивном) течении ХП, не сопровождающемся возникновением панкреонекроза и грубого фиброза, железа обычно сохраняет свою первоначальную форму, но становится уже, и, как правило, короче. В конечной стадии заболевания, характеризующейся выраженным фиброзом железы, на сцинтиграмме могут возникать как локальные, так и генерализованные его признаки. Фиброзная ткань не накапливает 75Sе-метионин, в связи с чем не всегда на сцинтиграмме удаётся получать изображение изменённой ПЖ, а при визуализации орган, как правило, выглядит узким.

Важнейшая задача сцинтиграфического исследования — отличить патологически изменённую ПЖ от нормальной. Патологические изменения на сцинтитраммах отмечают в 90% случаев ХП, ложноположительные результаты — в 14%. Таким образом, можно считать, что сцинтиграфия — достаточно чувствительный метод обнаружения патологических изменений в ПЖ.

Один из важнейших признаков очаговых поражений ПЖ — возникновение на сцинтитраммах дефекта накопления метионина, меченного 75Se.

Причины резкого изменения степени накопления радионуклида состоят либо в нарушении нормального метаболизма в той или иной области ПЖ (например, вследствие локального воспалительного процесса, вызванного обструкцией протока), либо в дегенеративных изменениях паренхимы органа при кисте, очаговом фиброзе или опухолевом поражении.

Сцинтиграфические признаки кисты ПЖ:

♦ различные по величине и локализации округлой формы дефекты накопления индикатора с неизменёнными участками железы по периферии;

♦ оттеснение этих участков железы кистозными образованиями;

♦ резкое снижение накопления индикатора в тканях железы;

♦ ускоренное поступление меченого панкреатического секрета в кишечник.

Сцинтиграфическая картина панкреатической кисты зависит от её размера. В связи с тем, что внутри кисты не происходит синтез белка, накопление 75Sе-метионина в кистозно перерождённом отделе железы всегда снижено или отсутствует. Небольшие кисты обычно создают небольшие дефекты накопления изотопа по периферии железы.

Лучевая нагрузка при проведении сцинтиграфии ПЖ сравнительно высока и обусловлена длительностью периода полураспада 75Sе-метионина (120 дней).

В связи с высокой лучевой нагрузкой обязательным считают строгое установление показаний к проведению исследования. Больных до 35 лет нежелательно подвергать панкреатосцинтиграфии (особенно повторной).

Необходимо отметить, что накопление 758е-метионина железой может быть нарушенным при целом ряде заболеваний, не связанных с поражением этого органа. Всё это в сочетании с высокой лучевой нагрузкой при проведении исследования не даёт основания причислять панкреатосцинтиграфию к числу ведущих методов исследования морфологического состояния ПЖ. Однако установлено, что получение нормальной сиинтиграммы органа с большой долей вероятности позволяет исключить заболевание ПЖ. Наконец, панкреатосцингиграфия может служить ориентировочным способом оценки тяжести поражения железы (независимо от этиологии) и, следовательно, тестом, позволяющим оценить динамику течения ХП и эффективность лечения.

Позитронно-эмисионная томография — новейший метод лучевой диагностики, только в последнее время нашедший реальное клиническое применение. Будучи частью радионуклидной диагностики, этот метод обладает уникальными возможностями определения регионального метаболизма естественных биологически активных веществ. Получение трёхмерных изображений позволяет провести оценку биохимических и обменных процессов во всём организме и в отдельном органе.

Использование этого метода для исследования ПЖ ещё практически не изучено. В зависимости от степени накопления радиофармпрепарта можно с уверенностью дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования ПЖ, а при диффузном снижении накопления радиофармпрепарата — диагностировать ХП.

Ангиография

Ангиография — один из самых инвазивных методов диагностики заболеваний ПЖ. Прямые показания к применению метода у большинства больных с заболеваниями ПЖ отсутствуют. Ангиографию применяют только Д1Я дифференциальной диагностики опухолей, при подозрении на ХП сосудистого генеза и аномалию строения ПЖ. При предоперационном обследовании больных с раком ПЖ ангиография способна помочь в точном определении распространения опухоли (см. рис. 2-23) и диагностике тромбоза мезентсриальных сосудов, определяющего послеоперационный прогноз.

Рис. 2-23. Сосудистый компонент опухоли при раке поджелудочной железы (ангиограмма)

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Общие сведения

Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, вверху. Эта железа имеет огромное значение в процессе жизнедеятельности человека. Она вырабатывает ферменты, которые принимают непосредственное участие в процессе переваривания белков, углеводов и жиров.

Строение поджелудочной железы

Сначала эти ферменты попадают в общий проток поджелудочной железы, а потом – в двенадцатиперстную кишку. Там и происходит их воздействие на пищу. К тому же именно в поджелудочной железе есть особенные клетки, которые вырабатывают жизненно необходимый гормон инсулин. Гормоны поджелудочной железы, попадая в кровь, осуществляют регуляцию обмена сахара в организме. Если инсулина поджелудочная железа вырабатывает недостаточно, то следствием такого сбоя становиться заболевание сахарным диабетом.

Симптомы заболеваний поджелудочной железы

Симптомы заболевания поджелудочной железы при разных недугах относительно схожи между собой. Прежде всего, при нарушениях функций поджелудочной железы у человека проявляются боли и диспептические расстройства. Болевые ощущения проявляются в животе, в подложечной области. Также боль может отдавать в левое подреберье, в спину или левую лопатку, принимать опоясывающий характер. Иногда боль имеет постоянный характер, в других случаях она проявляется приступами. После того, как человек передает, употребляет много жирной, острой или жареной еды, алкогольные напитки, боль значительно усиливается.

Болевые ощущения уменьшаются после применения холода, в то же время тепло только усиливает боль. Также ослабить боль можно, приняв определенную позу: для этого нужно сесть и согнуться вперед, можно также лечь на бок и притянуть к груди колени.

В процессе прощупывания живота боли могут проявиться в левом подреберье. В качестве диспептических признаков при заболеваниях поджелудочной железы чаще всего проявляется рвота и тошнота. Также возможен понос.

Если функции поджелудочной железы нарушены, у человека может заметно снизиться аппетит, соответственно, происходит снижение веса. Более подробные данные о заболеваниях дают результаты УЗИ, компьютерной томографии, ряда рентгеновских исследований.

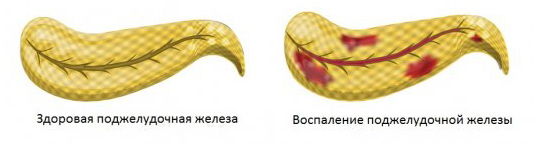

Воспаление поджелудочной железы

Острый панкреатит

Внезапно проявляющееся у человека воспаление поджелудочной железы называют острым панкреатитом. Основными причинами такого недуга чаще всего является злоупотребление алкогольными напитками, болезни двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря. В связи с указанными причинами нарушается процесс оттока секрета в протоки поджелудочной железы. Следовательно, в протоках повышается давление. Ферменты поджелудочной железы, которые отличаются высокой активностью, всасываются в ткань поджелудочной железы. Таким образом, происходит своеобразный процесс «самопереваривания» клеток. Очень быстро развивается сильное воспаление поджелудочной железы.

При остром панкреатите часто проявляются диффузные изменения поджелудочной железы. В тканях происходят кровоизлияния, отеки вплоть до возникновения некроза поджелудочной железы. Заболевание практически всегда начинается остро, его главным отличающим признаком является боль в обоих подреберьях, под ложечкой, иногда боль бывает опоясывающей.

Проявления боли очень сильные, и снять такие приступы сложно. Кроме того, приступы сопровождает частая рвота и постоянная тошнота. Общее состояние организма также очень плохое: артериальное давление понижено, пульс учащен. В данном случае в обязательном порядке необходима неотложная помощь. Как правило, пациента госпитализируют.

Хронический панкреатит

Иногда острая форма заболевания переходит в хронический панкреатит.

При хронической форме воспаления поджелудочной железы отмечается длительное течение недуга. Начальные этапы болезни могут выражаться отеками и кровоизлияниями. Далее, при развитии болезни, ткань железы становится меньшей в объеме, и ее замещает соединительная ткань. Причинами развития хронического панкреатита является злоупотребление алкоголем, наличие желчнокаменной болезни, язвенная болезнь и другие недуги двенадцатиперстной кишки. У больных атеросклерозом ввиду нарушений кровообращения в поджелудочной железе также может развиваться хронический панкреатит.

Расположение поджелудочной железы в организме

В начале болезни у человека периоды обострения возникают время от времени, их основной симптом – сильная боль, как при остром панкреатите. Лекарственные препараты снимают боль не всегда. В процессе развития заболевания уменьшается объем ткани железы, и проявляются признаки, которые обусловливает снижение количества ферментов поджелудочной железы. Пища плохо переваривается, у больного постоянно урчит в животе, аппетит снижается, возможны как поносы, так и запоры. Возможно также уменьшение выработки гормонов поджелудочной железы, вследствие чего может значительно повыситься уровень сахара в крови.

Диагностировать хронический панкреатит достаточно сложно, ведь большинство признаков болезни напоминают симптомы целого ряда заболеваний ЖКТ. Самые точные данные о заболевании поджелудочной железы можно получить в процессе исследования путем УЗИ, компьютерной томографии и рентгена протоков поджелудочной железы.

При лечении хронического панкреатита важно проявить достаточное терпение, придерживаться диеты и выполнять все рекомендации специалистов.

Лечение воспаления поджелудочной железы

При лечении поджелудочной железы необходимо параллельно провести соответствующую терапию тех болезней, которые могут стать причиной хронического воспаления поджелудочной железы. Очень важно полностью отказаться от употребления алкоголя. Если в желчном пузыре больного есть камни, их следует удалить.

При обострении болезни либо при острой форме недуга врач, как правило, назначает препараты, которые уменьшают выделение желудочного сока, а также средства ферментного типа, которые не содержат компонентов желчи. Рекомендуется вообще не принимать пищу в первые несколько дней лечения поджелудочной железы. При этом разрешено употребление негазированных щелочных минеральных вод, некрепкого чая.

Если болезнь перешла в более позднюю хроническую стадию, то ферментные средства следует принимать уже более длительный период. Препараты периодически следует менять, а если состояние больного улучшается, то на время в лечении поджелудочной железы можно делать перерыв.

Опухоли поджелудочной железы

Опухоль поджелудочной железы может быть двух видов: рак поджелудочной железы, который в наше время встречается относительно часто, и гормонально-активные опухоли, развивающиеся из специальных клеток. Эти опухоли в больших количествах выделяют гормоны поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы может проявиться разнообразными симптомами. Признаки болезни могут быть разными, в зависимости от того, где именно – в каком месте железы — опухоль развивается. Так, если возникает рак головки органа, то у человека развивается желтуха из-за того, что общий желчный проток сдавлен. Если рак проявляется в теле или хвосте железы, то у больного стремительно прогрессирует сахарный диабет.

Рак поджелудочной железы может проявиться разнообразными симптомами. Признаки болезни могут быть разными, в зависимости от того, где именно – в каком месте железы — опухоль развивается. Так, если возникает рак головки органа, то у человека развивается желтуха из-за того, что общий желчный проток сдавлен. Если рак проявляется в теле или хвосте железы, то у больного стремительно прогрессирует сахарный диабет.

Чаще всего при раке поджелудочной железы наблюдаются такие же симптомы, как при прогрессирующем развитии хронического панкреатита. К тому же данное злокачественное заболевание часто возникает как следствие длительного воспаления поджелудочной железы. При этом человек чувствует очень сильные боли, значительно теряет в весе, у него снижается аппетит. На сегодняшний день благодаря исследованию с помощью ультразвука опухоль поджелудочной железы определяют на самых ранних стадиях.

Гормонально-активные опухоли бывают как доброкачественного, так и злокачественного характера. Начальными симптомами при таких заболеваниях являются признаки нарушения обменных процессов, при которых в крови появляется слишком большое количество определенного гормона. Именно увеличение содержания гормона в крови и является одним из методов диагностики опухолей такого рода. Также подобную опухоль можно распознать в процессе компьютерной томографии и УЗ-исследования. В данном случае возможно лечение путем хирургической операции, а также применение химиотерапии.

Киста поджелудочной железы

Киста поджелудочной железы – это ограниченная капсула, где скапливается жидкость в виде полостей. Киста может располагаться и непосредственно в железе, и в тканях около нее. Такой недуг с одинаковой частотой встречается и у мужчин, и у женщин в разном возрасте. Принято различать два вида кист: врожденные и приобретенные. В свою очередь, приобретенные кисты выделяют следующие: ретенционные, дегенерационные, пролиферационные, паразитарные.

Кроме того, иногда больному ставят диагноз «ложная киста». Это образование проявляется вследствие развития острого панкреатита либо некроза поджелудочной железы, который образовался вследствие травм. В полости ложной кисты, как правило, находится жидкость и некротические ткани. Ложная киста поджелудочной железы может располагаться в любой ее части и разрастаться до большого размера: иногда в кисте находится около 1-2 литров содержимого.

Если киста поджелудочной железы имеет небольшой размер, то у больного симптомы могут вообще не проявляться. Явные признаки болезни возникают тогда, когда киста разрастается до особенно больших размеров и сдавливает либо смещает органы, которые расположены рядом. При наличии в организме большой кисты у человека могут возникать боли вверху живота, похудание, периодические скачки температуры тела, диспепсические явления. Боль может быть как постоянной, так и приступообразной. Лечение кисты в данном случае производится хирургическим путем, при этом выбор методики зависит от размера и расположения образования в поджелудочной железе.

Камни поджелудочной железы

Камни в поджелудочной железе формируются сравнительно редко. Появление камней в протоках железы либо диффузное отложение солей в паренхиме железы может проявиться как самостоятельный недуг, либо как следствие раньше перенесенных заболеваний поджелудочной железы. Если рассматривать химический состав камней в поджелудочной железе, то чаще всего образуются они из карбонатов кальция и фосфора. Камни из солей магния, кремния и алюминия возникают реже. Они могут иметь разную величину, быть множественными, и возникать по одному. Камни чаще всего находятся в головке железы, реже — в других частях.

До сегодняшнего дня до конца не ясны причины возникновения камней, но предполагается, что камни возникают вследствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена в организме. Предрасполагают к появлению камней в поджелудочной железе застой панкреатического сока в поджелудочной железе и воспаления, которые возникают вследствие вторичной инфекции.

До сегодняшнего дня до конца не ясны причины возникновения камней, но предполагается, что камни возникают вследствие нарушения фосфорно-кальциевого обмена в организме. Предрасполагают к появлению камней в поджелудочной железе застой панкреатического сока в поджелудочной железе и воспаления, которые возникают вследствие вторичной инфекции.

Не всегда проявляются выраженные симптомы данного недуга. Часто камни выявляют случайно по результатам рентгеновского исследования. При выраженных симптомах больной чувствует постоянную сильную боль вверху живота, отдающую в спину. Случается, что боль периодически переходит в приступообразную форму. Болевые ощущения становятся более выраженными спустя несколько часов после приема пищи.

Если заболевание прогрессирует, то у больного чередуются запоры и поносы, снижается аппетит. Если происходит миграция камней в общий желчный проток из главного панкреатического протока, у пациента может проявиться механическая желтуха.

Для постановки диагноза врач руководствуется результатами опроса и осмотра больного, а также данными рентгеновских исследований. Способ лечения выбирают в зависимости от того, насколько тяжелым является состояние больного, есть ли осложнения. Если болезнь протекает легко, то достаточно будет назначения лечебного питания, симптоматической и заместительной терапии. Если заболевание имеет тяжелый характер, фиксируются частые приступы, то в данном случае назначают хирургическое лечение.

Диета при заболеваниях поджелудочной железы

При лечении поджелудочной железы очень важно строго придерживаться специальной диеты для поджелудочной железы. Существует набор продуктов, которые рекомендуется употреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы. Следует включить в меню белый хлеб, а также черный хлеб вчерашней выпечки.

Диета для поджелудочной железы предполагает регулярное включение в рацион первых блюд – овощных и молочных супов, борщей, щи. На второе при соблюдении подобной диеты можно употреблять нежирную куртину, говядину, мясо кролика, рыбу в отварном виде либо в виде котлет на пару, фрикаделей, рагу. Разрешены овощи во всех видах, за исключением жареных. В диету для поджелудочной железы входит регулярное употребление круп, макарон, молочных продуктов и блюд. От жиров следует воздержаться, допускается сливочное масло в малых количествах и растительное масло. Также допустимо употребление одного яйца в день. В качестве напитков подойдет компот, кисель, слабый чай.

В диете не допускается употребление слишком горячих и холодных блюд, копченостей, рыбных, мясных бульонов, жирных видов рыбы, мяса, пряностей, шоколада, мороженого, кислых яблок, грибов, алкоголя. Важно учесть, что блюда следует готовить на пару либо отварными, нельзя добавлять в них специи.

Профилактика заболеваний поджелудочной железы

Методы профилактики заболеваний поджелудочной железы, прежде всего, заключаются в следовании некоторым важным правилам. Следует всегда помнить, что наиболее негативно на функционирование железы влияет алкоголь, курение, нерегулярные трапезы, слишком жирная пища. Всего этого следует по возможности избегать. Хорошим профилактическим методом является периодическое употребление травяных чаев из черники, крапивы, брусники, одуванчика, шиповника. При малейших проблемах с поджелудочной железой следует отказаться от острой и жареной пищи, слишком жирных блюд, не допускать перекусов «на ходу» и злоупотребления алкоголем.

Следует разнообразить рацион питания и сделать его более здоровым. В идеале принимать пищу нужно дробно, по четыре-пять раз в день, и между трапезами должны быть примерно одинаковые интервалы. Не менее важна умеренность в еде.

Если у человека имеются другие недуги желудочно-кишечного тракта, следует регулярно проходить исследования и консультации у врача.

Источник