Слюнная железа в отличие от поджелудочной

Добавил:

Xeder

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

Скачиваний:

208

Добавлен:

14.06.2014

Размер:

460.8 Кб

Скачать

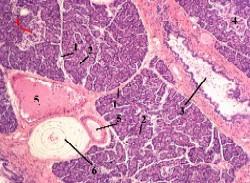

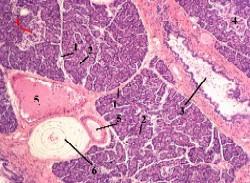

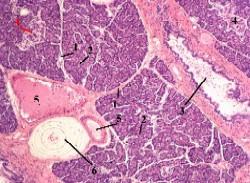

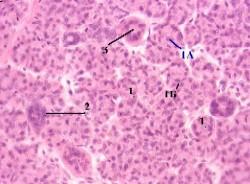

Препарат

41.

Поджелудочная |

(Нижеследующее

описание основывается на материале

раздела 25.3.)

А.

Компоненты железы

1.

| |

2. которые подразделяют её на дольки. 3.

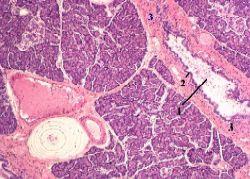

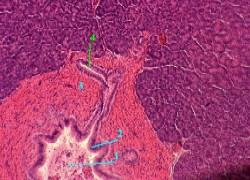

б) | а) (Малое увеличение) Полный |

4.

б) |

|

5.

| |

|

|

Теперь охарактеризуем

подробней экзокринную и эндокринную

части железы.

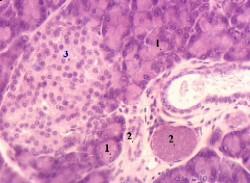

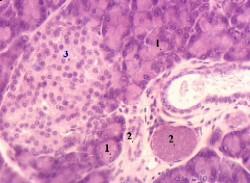

Б.

Экзокринная часть: панкреатические

ацинусы

1.

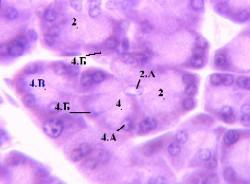

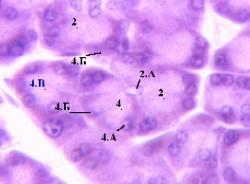

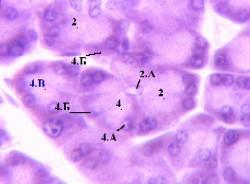

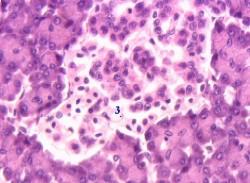

б) | б) (Среднее увеличение) Полный |

2. б) I. | в) |

II.

|

|

III.

|

|

3.

| |

4. а) | |

В.

Экзокринная часть железы: выводные

протоки

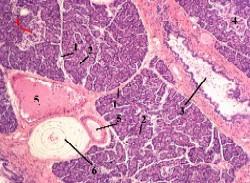

1.

2.

| |

3.

| г) |

б)

| д) |

в) | |

Г.

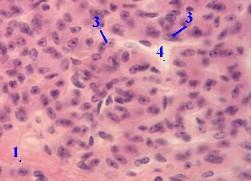

Эндокринная часть железы: островки

Лангерганса

1.

| е) |

2. а)

б)

| |

Д.

Отличия от двух сходных препаратов

1. паращитовидной Поэтому | ||

Паращитовидная железа | Околоушная | Поджелудочная |

(Малое | (Малое | (Малое |

(Большое | (Среднее | (Среднее |

2.

тогда 3. б) в в

| ||

Источник

1. размножение грибов, мхов, папоротников осуществляется…

а) с спор;

б) путём деления клетки;

в) с семян;

г) с черенков

2. не имеет наружного скелета:

а) речной рак;

б) дождевой червь;

в) паук- крестовик;

г) майский жук.

3.только для живых организмов характерно…

а) уменьшение веса;

б) изменение окраски;

в) обмен веществ;

г) взаимодействие со средой

4. у покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных,

а) тело составляют органы и ткани

б) оплодотворение происходит при наличии воды

в) в семени формируется зародыш

г) осуществляется двойное оплодотворение

5. какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже

человека?

а) защищает организм от ультрафиолетового излучения

б) служит резервным питательным веществом для клеток

в) способствует сохранению тепла организмом

г) укрепляет клетки кожи

6. первыми обитателями суши стали – позвоночные животные…

а) млекопитающие

б) пресмыкающиеся

в) земноводные

г) рыбы

7. бактерии выделяют в особое царство, потому что…

а) у них нет оформленного ядра, митохондрий;

б) клетка бактерий не имеет цитоплазмы и рибосом;

в) среди них есть только одноклеточные формы;

г) среди них есть паразиты и сапрофиты.

8. если кровь из раны вытекает пульсирующей струёй и имеет ярко-алый цвет,

то кровотечение у пострадавшего

а) венозное, и достаточно наложить тугую повязку

б) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку

в) артериальное, и необходимо наложить жгут

г) венозное, и необходимо наложить жгут

9. артериальная кровь находится в следующих отделах сердца млекопитающих животных и человека:

а) в левых предсердии и желудочке;

б) в правых предсердии и желудочке;

в) в левом и правом предсердии;

г) в левом и правом желудочке.

10. по чувствительному нейрону возбуждение направляется…

а) в центральную нервную систему;

б) к исполнительному органу;

в) к рецепторам;

г) к мышцам

11. сохранение постоянства экосистем обеспечивается…

а) смертностью особей;

б) обилием хищников;

в) круговоротом веществ;

г) изменениями климата.

12. определите условие проведения опыта для обнаружения образования крахмала при фотосинтезе, которое необходимо соблюдать:

а) два растения поставить на свет;

б) два растения поставить в тёмное помещение;

в) одно растение поставить на свет, а другое в тёмное помещение;

г) использовать для опыта одно растение.

часть 2

какие особенности строения отличают земноводных от рыб?

выберите три верных ответа из шести.

органы дыхания представлены лёгкими и кожей

имеется внутреннее и среднее ухо

головной мозг состоит из пяти отделов

имеется плавательный пузырь

сердце трёхкамерное

один круг кровообращения

установите соответствие между признаком животного и типом, для которого этот признак характерен. к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами.

а) кровеносная система отсутствует

б) снабжены приспособлениями к паразитизму – крючки, присоски и т. д

в) в цикле развития отсутствуют промежуточные хозяева

г) кровеносная система имеется

д) играют роль в процессе почвообразования

е) у многих видов пищеварительная система отсутствует

кольчатые черви

плоские черви

ответ:

3.установите последовательность систематических категорий, начиная с наименьшей. в ответе запишите соответствующую последовательность букв

а) губоцветные

б) яснотка

в) яснотка белая

г) покрытосеменные

д) двудольные

4.составьте пищевую цепь, используя все названные ниже объекты: перегной, паук – крестовик, ястреб, большая синица, комнатная муха. определите консумента третьего порядка в составленной цепи

Источник

Группа слюнных желез в организме человека стоит несколько «особняком». Во-первых, это сугубо экзокринные железы, выделяющие слюну, которая помогает создавать пищевой комок и начинает переваривание легкоусвояемых углеводов уже в ротовой полости. При этом, несмотря на всю их важность, можно прожить всю жизнь и ни разу не исследовать их функцию.

Во-вторых, многие люди даже не задумываются о том, что слюнные железы у них существуют и функционируют исправно. Ведь все внимание людей, как правило, сосредоточено на щитовидной, поджелудочной и молочной железах. Многократно сдаются гормоны, проводятся маммографии, УЗИ-исследования и даже биопсии. И лишь слюнные железы и их работа покрыты «тайной».

Отчего возникает, как протекает и как лечится воспаление слюнных желез?

На пути пищи в организме человека встретится много желез, вырабатывающих различные секреты и пищеварительные соки: поджелудочная железа, вырабатывающая панкреатические полипептиды, амилазу и липазу, печень, вырабатывающая желчь для эмульгации жиров.

Немного анатомии

Но самыми первыми железами, которые увлажняют пищу и вырабатывают первые расщепляющие ферменты, являются слюнные железы. У человека вырабатывающий слюну аппарат состоит из околоушной, подъязычной и подчелюстной слюнных желез. Все эти железы относятся к большим парным образованиям. Большими их называют потому, что они имеют сложное дольково-протоковое строение, в отличие от малых – простых трубчатых желез, которых существует значительное количество.

Как следует из названия, подъязычные железы находятся под языком, на дне ротовой полости. Подчелюстные железы расположены рядом с ветвями нижней челюсти.

Самая большая из этих парных желез – околоушная. Находится она рядом с ухом (para otis), отсюда название этой железы – glandula parotidea. А самое частое заболевание (воспаление слюнной железы) называется паротитом.

Этиология паротита

Чаще всего, паротит проявляется у ребенка. В детстве он протекает достаточно спокойно и без развития осложнений, свойственных взрослым. Это заболевание вызывается РНК-содержащим вирусом из группы парамиксовирусов. Что такое РНК-содержащие вирусы? Они свою наследственную информацию кодируют не с помощью молекул ДНК, а с помощью РНК. Для транскрипции вирусных генов в клетках хозяина используется РНК, поэтому эти вирусы считаются более древними и хорошо приспособленными.

Эпидемиология

Заражение часто происходит в организованных коллективах (яслях, детских садах) и, как правило, протекает в форме групповых вспышек. Инкубационный период, в течение которого будущий больной после контакта является заразным бессимптомным носителем, составляет 10 – 15 суток до появления симптомов. Незаразным ребенок становится спустя 10 дней после исчезновения симптоматики и клинического выздоровления.

Механизм заражения – воздушно-капельный, реализующийся контактным путем посредством чихания или кашля. В слюне больного содержится большое количество вирусных частиц. Причины, по которым может заболеть ребенок, в большинстве случаев сводятся к отсутствию грудного вскармливания или недостаточному уровню секреторных материнских иммуноглобулинов. После заболевания, как правило, остается стойкий и пожизненный иммунитет.

Опасность инфекционного паротита для взрослых

Если в доме заболел ребенок, то тем взрослым, которые не болели паротитом («свинкой»), нужно принять все меры, вплоть до экстренной иммунизации или временного отселения. Общение с больным малышом в домашних условиях может дорого обойтись родным и близким. Например, можно остаться бесплодным глухим инвалидом. Все дело в том, что у взрослых это заболевание протекает гораздо более тяжело, чем в детском возрасте. Характерным проявлением этого «позднего паротита» будут воспалительные заболевания железистой ткани самого различного назначения и локализации. Так, например, у мужчин возможно поражение семенников с развитием орхита, который часто приводит к бесплодию, в том случае, если он протекает в двусторонней форме.

Также вирус способен поражать железистую ткань поджелудочной железы. Известно, что островки Лангерганса выполняют эндокринную функцию и вырабатывают инсулин. В случае такого осложнения как эпидемический панкреатит, возможно появление тяжелого сахарного диабета 1 типа.

Клиническая картина

Симптомы паротита подразделяются на местные и общие. К первой группе относятся:

- болезненность в проекции околоушных желез;

- болезненность при пальпации в характерных точках;

- припухлость и одутловатость, асимметричный вид околоушной области;

- затруднение поворота головы из-за выраженного отека;

- увеличение околоушной железы подчиняется правилу «3 – 3 – 9» (увеличение происходит в течение 3 дней, держится без изменения также в течение 3 дней и постепенно уменьшается в течение 9 дней);

- из-за выраженного отека возможно напряжение и блеск кожи над областью околоушной железы;

- из-за нарушения функции железы может быть сухость во рту;

- больно глотать;

- из-за сдавливания ушного прохода опухолью возможно снижение слуха (поражение барабанной струны и h.tympani в составе лицевого нерва).

Характерной особенностью вирусного паротидного отека является отсутствие воспаления в области припухлости. Отсутствуют и другие признаки воспаления: жар и покраснение. В наличии только «холодный отек» и болезненность. К общим признакам относятся:

- общеинфекционный синдром: лихорадка, достигающая фебрильных цифр;

- артралгический и миалгический синдромы (появление болей в мышцах и суставах);

- синдромы интоксикации (ознобы, головная боль, гиперестезия).

Основные лечебные и санитарные мероприятия

Что делать, если дома появился больной свинкой ребенок, или в детском учреждении был объявлен карантин? Самое главное – не поддаваться панике. В том случае, если ребенок чувствует себя хорошо, но мог контактировать с больным ребенком, лечение ему не требуется. Требуется наблюдение и отселение не болевших в детстве взрослых.

При появлении симптомов и неосложненном течении заболевания возможно лечение дома.

К какому врачу обратиться при появлении вышеописанных симптомов?

Прежде всего, врача нужно вызвать на дом, предупредив, что у малыша, возможно, «свинка». Возможно посещение в поликлинике детского инфекциониста, со стороны отдельного боксированного входа. Ни в коем случае не стоит вести ребенка в общее поликлиническое отделение, к педиатру, чтобы он ждал в коридоре среди здоровых детей. Таким образом ваш малыш может заразить много других детей.

Лечением этого заболевания в домашних условиях занимается в не осложненных случаях врач-педиатр или детский инфекционист. Иногда может потребоваться консультация оториноларинголога. Как лечить инфекционный паротит? Учитывая, что это заболевание вирусной природы, то применение антибиотиков не только бесполезно, но и вредно. Их назначают при развитии вторичных бактериальных осложнений, которые бывают довольно редко. Основные принципы лечения больного ребенка сводятся к следующему:

- Строгий постельный режим – как для детей, так и для взрослых. Показано, что частота развития осложнений у людей, не соблюдавших постельный режим – втрое выше. Соблюдение молочно-растительной диеты из-за малого количества слюны.

- Специфической пассивной иммунизации (введения сыворотки, содержащей антитела), применяемой, например, при клещевом энцефалите, при «свинке» не проводится, так как этот метод доказал свою неэффективность.

- Лечение сводится к назначению жаропонижающих средств и общему уходу.

В заключение нужно отметить, что главным средством профилактики детей является вакцинирование не болевших в возрасте от года до 7 – 8 лет. Самым лучшим препаратом, вызывающим наименьшее количество побочных эффектов, является тройная вакцина «Приорикс», производства «Глаксо Смит Кляйн» (Бельгия), защищающая от кори, паротита и краснухи.

Источник

Поджелу́дочная железа́ человека (лат. páncreas) — орган пищеварительной системы; крупнейшая железа, обладающая внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

История[править | править код]

Описания поджелудочной железы встречаются в трудах древних анатомов. Одно из первых описаний поджелудочной железы встречается в Талмуде, где она названа «пальцем бога». А. Везалий (1543 г.) следующим образом описывает поджелудочную железу и её назначение: «в центре брыжейки, где происходит первое распределение сосудов, расположено большое железистое, весьма надежно поддерживающее самые первые и значительные разветвления сосудов». При описании двенадцатиперстной кишки Везалий также упоминает железистое тело, которое, по мнению автора, поддерживает принадлежащие этой кишке сосуды и орошает её полость клейкой влагой. Спустя век был описан главный проток поджелудочной железы Вирсунгом (1642 г.).

Функции[править | править код]

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови.

Протеолитические ферменты секретируются в просвет ацинуса в виде зимогенов (проферментов, неактивных форм ферментов) — трипсиногена и химотрипсиногена. При высвобождении в кишку они подвергаются действию энтерокиназы, присутствующей в пристеночной слизи, которая активирует трипсиноген, превращая его в трипсин. Свободный трипсин далее расщепляет остальной трипсиноген и химотрипсиноген до их активных форм. Образование ферментов в неактивной форме является важным фактором, препятствующим энзимному повреждению поджелудочной железы, часто наблюдаемому при панкреатитах.

Гормональная регуляция экзокринной функции поджелудочной железы обеспечивается гастрином, холецистокинином и секретином — гормонами, продуцируемыми клетками желудка и двенадцатиперстной кишки в ответ на растяжение, а также секрецию панкреатического сока.

Повреждение поджелудочной железы представляет серьёзную опасность. Пункция поджелудочной железы требует особой осторожности при выполнении.

Анатомия[править | править код]

Область поджелудочной железы.

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение[править | править код]

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка[править | править код]

Головка поджелудочной железы (caput pancreatis) примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный (санториниев) проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.[1]

Тело[править | править код]

Тело поджелудочной железы (corpus pancreatis) имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность (facies anterior) обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность (facies posterior) примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность (facies inferior) поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост[править | править код]

Хвост поджелудочной железы (cauda pancreatis) имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

Двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа (желудок удалён)

Топография[править | править код]

Головка проецируется на позвоночник на уровне в диапазоне от XII грудного до IV поясничного позвонков. Тело располагается на уровне от TXII до LIII; положение хвоста колеблется от TXI до LII.

Микроскопическое строение[править | править код]

По строению это сложная альвеолярно-трубчатая железа. С поверхности орган покрыт тонкой соединительнотканной капсулой. Основное вещество разделено на дольки, меж которых залегают соединительнотканные тяжи, заключающие выводные протоки, сосуды, нервы, а также нервные ганглии и пластинчатые тела.

Поджелудочная железа включает экзокринную и эндокринную части.

Экзокринная часть[править | править код]

Экзокринная часть поджелудочной железы представлена расположенными в дольках панкреатическими ацинусами, а также древовидной системой выводных протоков: вставочными и внутридольковыми протоками, междольковыми протоками и, наконец, общим панкреатическим протоком, открывающимся в просвет двенадцатиперстной кишки.

Ацинус поджелудочной железы является структурно-функциональной единицей органа. По форме ацинуc представляет собой округлое образование размером 100—150 мкм, в своей структуре содержит секреторный отдел и вставочный проток, дающий начало всей системе протоков органа. Ацинусы состоят из двух видов клеток: секреторных — экзокринных панкреатоцитов, в количестве 8—12, и протоковых — эпителиоцитов.

Вставочные протоки переходят в межацинозные протоки, которые, в свою очередь, впадают в более крупные внутридольковые. Последние продолжаются в междольковые протоки, какие впадают в общий проток поджелудочной железы.

Эндокринная часть[править | править код]

Эндокринная часть поджелудочной железы образована лежащими между ацинусов панкреатическими островками, или островками Лангерганса.

Островки состоят из клеток — инсулоцитов, среди которых на основании наличия в них различных по физико-химическим и морфологическим свойствам гранул выделяют 5 основных видов:

- бета-клетки, синтезирующие инсулин;

- альфа-клетки, продуцирующие глюкагон;

- дельта-клетки, образующие соматостатин;

- D1-клетки, выделяющие ВИП;

- PP-клетки, вырабатывающие панкреатический полипептид.

Кроме того, методами иммуноцитохимии и электронной микроскопии было показано наличие в островках незначительного количества клеток, содержащих гастрин, тиролиберин и соматолиберин.

Островки представляют собой компактные пронизанные густой сетью фенестрированных капилляров скопления упорядоченных в гроздья или тяжи внутрисекреторных клеток. Клетки слоями окружают капилляры островков, находясь в тесном контакте с сосудами; большинство эндокриноцитов контактируют с сосудами либо посредством цитоплазматических отростков, либо примыкая к ним непосредственно.

Кровоснабжение[править | править код]

Кровоснабжение поджелудочной железы осуществляется через панкреатодуоденальные артерии, которые ответвляются от верхней брыжеечной артерии или из печёночной артерии (ветви чревного ствола брюшной аорты). Верхняя брыжеечная артерия обеспечивает нижние панкреатодуоденальные артерии, в то время как гастродуоденальная артерия (одна из конечных ветвей печёночной артерии) обеспечивает верхние панкреатодуоденальные артерии. Артерии, разветвляясь в междольковой соединительной ткани, образуют плотные капиллярные сети, оплетающие ацинусы и проникающие в островки.

Венозный отток происходит через панкреатодуоденальные вены, которые впадают в проходящую позади железы селезёночную, а также другие притоки воротной вены. Воротная вена образуется после слияния позади тела поджелудочной железы верхней брыжеечной и селезёночной вен. В некоторых случаях нижняя брыжеечная вена также вливается в селезёночную позади поджелудочной железы (в других она просто соединяется с верхней брыжеечной веной).

Лимфатические капилляры, начинаясь вокруг ацинусов и островков, вливаются в лимфатические сосуды, которые проходят вблизи кровеносных. Лимфа принимается панкреатическими лимфатическими узлами, расположенными в количестве 2—8 у верхнего края железы на её задней и передней поверхностях.

Иннервация[править | править код]

Парасимпатическая иннервация поджелудочной железы осуществляется ветвями блуждающих нервов, больше правого, симпатическая — из чревного сплетения. Симпатические волокна сопровождают кровеносные сосуды. В поджелудочной железе имеются интрамуральные ганглии.

Развитие и возрастные особенности поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа развивается из энтодермы и мезенхимы; её зачаток появляется на 3-й неделе эмбрионального развития в виде выпячивания стенки эмбриональной кишки, из которого формируются головка, тело и хвост. Дифференцировка зачатков на внешнесекреторную и внутрисекреторную части начинается с 3-го месяца эмбриогенеза. Образуются ацинусы и выводные протоки, эндокринные отделы образуются из почек на выводных протоках и «отшнуровываются» от них, превращаясь в островки. Сосуды, а также соединительнотканные элементы стромы получают развитие из мезенхимы.

У новорождённых поджелудочная железа имеет очень маленькие размеры. Её длина колеблется от 3 до 6 см; масса — 2,5—3 г; железа располага