Стимулирующая секреция поджелудочной железы

Регуляция секреции поджелудочной железы. Этапы панкреатической секрецииПоявление панкреатической секреции обусловлено тремя важными основными стимулами. Первые два стимула (ацетилхолин и холецистокинин) стимулируют ацинарные клетки поджелудочной железы, вызывая продукцию большого количества панкреатических пищеварительных ферментов и, соответственно, небольших количеств воды и электролитов, сопутствующих ферментам. Без воды большинство ферментов временно сохраняются в ацинусах и протоках до тех пор, пока не образуется более жидкий секрет, который может поступить в двенадцатиперстную кишку. Секретин в противоположность первым двум основным стимулам вызывает секрецию эпителием протоков поджелудочной железы большого количества водного раствора бикарбоната натрия. Усиливающие эффекты различных стимулов. Когда различные стимулы панкреатической секреции возникают одновременно, общая секреция гораздо больше, чем сумма секретов, вызванных каждым из них по отдельности, поэтому говорят, что разные стимулы усиливают друг друга. Таким образом, панкреатическая секреция является обычно результатом действия не одного, а комбинированных влияний перемноженных основных стимулов.

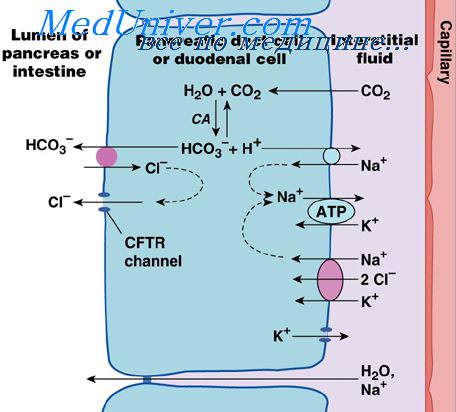

Фазы панкреатической секрецииПанкреатическая секреция аналогично желудочной секреции проходит три фазы: мозговую, желудочную и кишечную. В течение желудочной фазы продолжается нервная стимуляция ферментной секреции, составляя еще другие 5-10% панкреатических ферментов, выделяемых после приема пищи. Но опять только малые количества достигают двенадцатиперстной кишки из-за продолжающегося недостатка значимой секреции жидкости. Кишечная фаза. После того, как химус покидает желудок и поступает в тонкий кишечник, панкреатическая секреция становится обильной, главным образом в ответ на гормон секретин. Секретин стимулирует секрецию значительного количества ионов бикарбоната. Нейтрализация кислого химуса из желудка. Секретин представляет собой полипептид, содержащий 27 аминокислот (молекулярная масса около 3400). Он присутствует в слизистой двенадцатиперстной кишки и тощей кишки в неактивной форме просекретина в так называемых S-клетках. Когда кислый химус с рН менее 4,5-5,0 поступает в двенадцатиперстную кишку из желудка, это вызывает выделение дуоденальный слизи и активацию секретина, который затем абсорбируется в кровь. Единственной действительно важной составляющей химуса является соляная кислота желудка, которая вызывает выброс секретина. Секретин, в свою очередь, вызывает секрецию поджелудочной железой большого количества жидкости, содержащей высокую концентрацию иона бикарбоната (вплоть до 145 мэкв/л), но низкую концентрацию ионов хлора. Механизм образования секретина является особенно важным по двум причинам: (1) секретин начинает высвобождаться из слизистой тонкого кишечника, когда рН дуоденального содержимого падает ниже 4,5-5,0; (2) выброс секретина резко увеличивается, когда рН падает до 3,0. Это немедленно вызывает обильную секрецию панкреатического сока, содержащего существенное количество бикарбоната натрия. Конечным итогом является следующая реакция в двенадцатиперстной кишке: Затем угольная кислота немедленно диссоциирует на двуокись углерода и воду. Углекислый газ абсорбируется в кровь и выводится через легкие, оставляя нейтральный раствор хлорида натрия в двенадцатиперстной кишке. Таким способом немедленно нейтрализуется кислое содержимое, опорожняющееся в двенадцатиперстную кишку из желудка. Слизистая тонкой кишки не может противостоять переваривающему действию кислого желудочного сока, и это является существенным защитным механизмом, предотвращающим развитие дуоденальных язв. Секреция иона бикарбоната поджелудочной железой обеспечивает подходящий рН для работы панкреатических пищеварительных ферментов, действие которых оптимально в слабощелочной или нейтральной среде при рН от 7,0 до 8,0. К счастью, рН секреции натрия бикарбоната в среднем равняется 8,0. Холецистокинин и его вклад в регуляцию секреции пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Присутствие пищи в верхнем отделе тонкого кишечника вызывает также выделение из I-клеток, находящихся в слизистой двенадцатиперстной кишки и верхней части тощей кишки, второго гормона — холецистокинина. Это полипептид, содержащий 33 аминокислоты. Такое выделение холецистокинина происходит в результате присутствия протеоз, пептонов (продуктов частичного переваривания белков) и длинноцепочечных жирных кислот в химусе, поступающем из желудка. Холецистокинин, как и секретин, с кровью доставляется к поджелудочной железе, но вместо стимуляции секреции бикарбоната натрия обусловливает преимущественное выделение ацинарными клетками пищеварительных ферментов, причем в больших количествах. Этот эффект подобен тому, который вызывает вагусная стимуляция, но только он более выраженный и составляет от 70 до 80% общей панкреатической секреции ферментов после приема пищи. Различия между эффектами панкреатической стимуляции секретином и холецистокинином показаны на рисунке, который демонстрирует: (1) интенсивную секрецию бикарбоната натрия в ответ на кислоту в двенадцатиперстной кишке, стимулированную секретином; (2) двоякий эффект в ответ на жир (мыла); (3) сильную пищеварительную секрецию ферментов, вызванную холецистокинином (когда пептоны поступают в двенадцатиперстную кишку). — Также рекомендуем «Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчи» Оглавление темы «Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров»: |

Источник

Секреция поджелудочной железы обусловлена двумя механизмами:

нервными и гуморальным.

И. II. Павлов как в хронических, так и в острых опытах показал, что

блуждающий нерв является секреторным нервом поджелудочной железы.

В хронических опытах на собаке, имевшей фистулу железы, один из блуждающих

нервов перерезали на шее и периферический конец его укрепляли под кожей. Через

4—5 дней после этой перерезки, когда уже началось перерождение нерва,

электрическое раздражение его вызывало секрецию. Блуждающий нерв содержит как

возбуждающие, так и тормозящие секрецию волокна. Последние быстрее

перерождаются, и потому через несколько дней после перерезки нерва возбуждение

тормозящих волокон уже не препятствует проявлению действия возбуждающих секрецию

волокон. Раздражение второго блуждающего нерва останавливает сокоотделение

вследствие преобладания при этом эффекта раздражения тормозящих волокон.

Остановку секреции вызвать раздражения и других нервов, например чувствительных

нервов кожи. Торможение секреции поджелудочной железы

происходит в этом случае рефлекторным путем.

Раздражение блуждающего нерва вызывает выделение небольшого количества

поджелудочиого сока, отличающегося высокой ферментативной активностью.

В хронических опытах на сложно оперированных животных показано наличие

рефлекторного механизма секреции поджелудочной железы

(А.В.Тонких). Возбудителями секреции являются, с одной стороны, вид и

запах пищи и различные другие раздражения, связанные с ее приемом

(условнорефлекторные раздражения), а с другой стороны, жевание и глотание пищи

(безусловнорефлекторные раздражения). Акт еды, при котором происходит

раздражение рецепторов полости рта и глотки, является сильным раздражителем,

вызывающим рефлекторное поджелудочное сокоотделение. При этом нервные импульсы,

возникающие в рецепторах рта и глотки, достигают продолговатого мозга, где

находится нервный центр поджелудочной секреции, и затем по волокнам блуждающих

нервов поступают к железе и вызывают ее секрецию.

Панкреатическая секреция начинается уже через 2—3 минуты после еды. Такой

короткий латентный период является одним из доказательств того, что секреция

поджелудочной железы происходит рефлекторно. У человека с фистулой

поджелудочного протока наблюдали, что секреция начинается уже через 1—3 минуты

после того, как исследуемому говорили о пище, которую ему дадут. Возбуждение

панкреатической секреции в данном случае происходило условнорефлекторным

путем.

Мощным раздражителем секреции поджелудочной железы является поступление в

двенадцатиперстную кишку растворов соляной кислоты или желудочного сока. У.

Бейлис и Э. Старлинг установили, что соляная кислота, действуя на клетки

слизистой оболочки кишки, вызывает образование вещества, названного секретином,

которое, поступая в ток крови, переносится к клеткам поджелудочной железы и

возбуждает их работу.

Этот факт подтверждается тем, что введение в кровь солянокислых вытяжек из

слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки возбуждает поджелудочную секрецию.

Деятельное вещество, вызывающее секрецию поджелудочной железы, представляет

собой специфический химические возбудитель, иначе говоря, гормон, вырабатываемый

слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки. Секретин образуется в

двенадцатиперстной кишке под влиянием соляной кислоты поступающего сюда

желудочного сока из неактивного вещества — просекретина, выделяемого клетками

слизистой оболочки duodeni.

Таким образом, наряду с нервной регуляцией секреции поджелудочной железы

имеется и гуморальная регуляция. Ее существование доказано также опытами, в

которых производили пересадку поджелудочной железы из брюшной полости под кожу и

вшивали в кожную рану поджелудочный проток. Пересаженная железа лишена нервных

связей с остальными органами и связана с организмом только кровообращением.

Несмотря на это, в определенные моменты пищеварения она продолжала отделять

сок.

Гуморальный механизм поджелудочной секреции изучен и в опытах с перекрестным

кровообращением. Для этого соединяли кровеносныо сосуды двух собак так,

что кровь из сосудов одного животного поступал в сосуды другого и обратно.

При введении одной собаке соляной кислоты в двенадцатиперстную кишку наблюдали

отделение поджелудочного сока у обеих собак.

Образование секретина под влиянием введения в кишку соляной кислоты

происходит только в верхних отделах тонкого кишечника, преимущественно в

двенадцатиперстной кишке. В слизистой оболочке нижних отделов тонкого кишечника

просекретин отсутствует и потому здесь секретин не образуется.

Активация просекретина — переход его в секретин — происходит под влиянием

неорганических и большинства органических кислот. Так же действуют соли жирных

кислот (мыла). Из экстрактов слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки

выделена в кристаллическом виде хлористоводородная соль секретина. Установлено,

что секретин представляет собой полипептид, имеющий молекулярный вес около

3200—3500.

Имеются указания, что в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки

образуются два активных вещества, действующих на две разные функции

поджелудочной железы. Одно из них — экскретин — действует на внешнюю секрецию

поджелудочной железы, т. е. на выделение ею пищеварительного сока (экскретин

идентичен с открытым У. Бэйлнсом и Э. Стерлингом секретином); другое — сикретин

— действует на внутреннюю секрецию поджелудочной железы, т. е. на выделение в

кровь гормона инсулина.

Из слизистой оболочки тонкой кишки получен экстракт, введение которого

животному стимулирует секрецию сока поджелудочной железы, богатого ферментами.

Показано, что в этих экстрактах, кроме секретина, не действующего на образование

ферментов клеткой, содержится еще и другое вещество, стимулирующее

ферментообразование. Это вещество вызвано панкреозимином.

Поджелудочный сок, выделяемый при введении секретина, содержит неактивный

трипсиноген, переходящий в трипсин под влиянием энтерокиназы кишечного сока.

Раздражение же блуждающего нерва приводит к образованию клетками поджелудочной

железы активного трипсина, способного переваривать белки без предварительной

активации его энтерокиназой.

Источник

Регуляция поджелудочной экзокринной секреции осуществляется нервными и гуморальными механизмами. Блуждающий нерв усиливает секрецию поджелудочной железы. Симпатические нервы уменьшают количество секрета, но усиливают синтез органических веществ (бета-адренергический эффект). Снижение секреции происходит также и за счет уменьшения кровоснабжения поджелудочной железы путем сужения кровеносных сосудов (альфа-адренергический эффект). Напряженная физическая и умственная работа, боль, сон вызывают торможение секреции. Гастроинтестинальные гормоны, секретин и ХЦК-ПЗ усиливают секрецию поджелудочного сока. Секретин стимулирует выделение сока, богатого бикарбонатами, ХЦК-ПЗ — богатого ферментами. Секрецию поджелудочной железы усиливают гастрин, серотонин, бомбезин, инсулин, соли желчных кислот. Химоденин стимулирует секрецию химотрипсиногена. Тормозящее действие оказывают ЖИП, ПП, глюкагон, кальцитонин, соматостатин, энкефалин.

Пищеварение в 12-п кишке:

Пищеварения в двенадцатиперстной кишке проходит в два этапа: сначала происходит активация ферментов: трипсиноген под действием фермента кишечного сока энтерокиназы переходит в активный трипсин, который в свою очередь активирует химотрипсиноген. На втором этапе происходят процессы пищеварения.

В 12-п кишке продолжается процесс гидролиза пищ в-в. В полость кишки выд-ся соки поджелудочной кишечных желез, содерж-е ферменты для гидролиза БЖУ. Щелочная среда.

10. Роль печени в пищеварении. Регуляция образования желчи, выделения ее в двенадцатиперстную кишку. Желчно-кишечный кругооборот желчных кислот. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.

Печень принимает участие благодаря желчи, кот поступает из общего протока в полость 12-п кишки.

Регуляция желчеобразования. Желчеобразование осуществляется непрерывно, но интенсивность его изменяется за счет регуляторных влияний. Усиливают желчеобразование акт еды, принятая пища. Рефлекторно изменяется желчеобразование при раздражении интероцепторов пищеварительного тракта, других внутренних органов и условнорефлекторном воздействии.

Парасимпатические холинергические нервные волокна (воздействия) усиливают, а симпатические адренергические — снижают желчеобразование. Имеются экспериментальные данные об усилении желчеобразования под влиянием симпатической стимуляции.

Желчевыделение. Движение желчи в желчевыделительном аппарате обусловлено разностью давления в его частях и в двенадцатиперстной кишке, состоянием сфинктеров внепеченочных желчных путей. В них выделяют следующие сфинктеры: в месте слияния пузырного и общего печеночного протока (сфинктер Мирисси), в шейке желчного пузыря (сфинктер Люткенса) и концевом отделе общего желчного протока и сфинктер ампулы, или Одди. Тонус мышц этих сфинктеров определяет направление движения желчи. Давление в желчевыделительном аппарате создается секреторным давлением желчеобразования и сокращениями гладких мышц протоков и желчного пузыря. Эти сокращения согласованы с тонусом сфинктеров и регулируются нервными и гуморальными механизмами. Давление в общем желчном протоке колеблется от 4 до 300 мм вод. ст., а в желчном пузыре вне пищеварения составляет 60—185 мм вод. ст., во время пищеварения за счет сокращения пузыря поднимается до 200—300 мм вод. ст., обеспечивая выход желчи в двенадцатиперстную кишку через открывающийся сфинктер Одди.

Пищеварение в 12-п кишке:

Пищеварения в двенадцатиперстной кишке проходит в два этапа: сначала происходит активация ферментов: трипсиноген под действием фермента кишечного сока энтерокиназы переходит в активный трипсин, который в свою очередь активирует химотрипсиноген. На втором этапе происходят процессы пищеварения.

В 12-п кишке продолжается процесс гидролиза пищ в-в. В полость кишки выд-ся соки поджелудочной кишечных желез, содерж-е ферменты для гидролиза БЖУ. Щелочная среда.

11. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреции кишечного сока. Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой кишки.

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 336; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10321 — | 7850 — или читать все…

Источник

Ежедневно поджелудочная железа

секретирует около 1 л литра сока. Сок

поджелудочный железы (ферменты и

бикарбонаты) в ответ на опорожнение

желудка оттекает по длинному выводному

протоку. Этот проток, соединившись с

общим жёлчным протоком, формирует

печёночно-поджелудочную ампулу, которая

открывается на большом дуоденальном

(фатеровом) сосочке в двенадцатиперстную

кишку, будучи окружена жомом из ГМК

(сфинктер Одди). Поступающий в просвет

кишки сок поджелудочной железы содержит

пищеварительные ферменты, необходимые

для переваривания углеводов, белков и

жиров, и большое количество бикарбонатных

ионов, обеспечивающих нейтрализацию

кислого химуса.

Протеолитическиеферменты—

трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза,

эластаза, а также расщепляющие

макромолекулы ДНК и РНК нуклеазы. Трипсин

и химотрипсин расщепляют белки до

пептидов, а карбоксипептидаза расщепляет

пептиды на отдельные аминокислоты.

Протеолитические ферменты находятся

в неактивной форме (трипсиноген,

химотрипсиноген и прокарбоксипептидаза)

и становятся активными только после

поступления в просвет кишки. Трипсиноген

активирует энтерокиназа из клеток

слизистой оболочки кишечника, а также

трипсин. Химотрипсиноген активируется

трипсином, а прокарбоксипептидаза —

карбоксипептидазой.

Липазы. Жиры расщепляет

панкреатическая липаза (гидролизует

триглицериды, ингибитор липазы —

соли жёлчных кислот), холестерол-эстераза

(гидролизует эфиры холестерола) и

фосфолипаза (отщепляет жирные кислоты

от фосфолипидов).

–Амилаза(панкреатическая)

расщепляет крахмал, гликоген и большинство

углеводов до ди- и моносахаридов.

Бикарбонатныеионысекретируют эпителиальные клетки мелких

и средних протоков. Механизм секреции

HCO3–рассмотрен на рис.

22–7,I.

Фазысекрецииподжелудочной

железы такие же, как и желудочной

секреции — мозговая (20% всей секреции),

желудочная (5–10%) и кишечная (75%).

Регуляциясекреции. Секрецию

сока поджелудочной железы стимулируютацетилхолини парасимпатическая стимуляция,холецистокинин,секретин(особенно при очень кислом химусе) ипрогестерон. Действие стимуляторов

секреции обладает эффектом мультипликации,

то есть эффект одновременного действия

всех стимулов намного больше, чем сумма

эффектов каждого стимула по отдельности.

Таблица

22–3.

Нейрогуморальная

регуляция

секреции

холецистокинина

Прогестерон | + |

Блуждающий нерв | + |

Чревные нервы | – |

Эстрогены окситоцинблуждающий нерв | + |

«+» — усиление секреции, «–» —подавление

секреции

Секреция жёлчи

Одной из многообразных функций печени

является желчеобразующая (от 600 до 1000

мл в день). Жёлчь — сложный водный

раствор, состоящий из органических

соединений и неорганических веществ.

Основные компоненты жёлчи — холестерин,

фосфолипиды (главным образом лецитин),

соли жёлчных кислот (холаты), жёлчные

пигменты (билирубин), неорганические

ионы и вода. Жёлчь (первая порция жёлчи)

постоянно секретируется гепатоцитами

и по системе протоков (здесь к жёлчи

добавляется стимулируемая секретином

вторая порция, содержащая много ионов

бикарбоната и натрия) поступает в общий

печёночный и далее в общий жёлчный

проток. Отсюда

печёночная жёлчь опорожняется

непосредственно в двенадцатиперстную

кишку или же поступает в пузырный проток,

ведущий в жёлчный пузырь. Жёлчный пузырь

накапливает и концентрирует жёлчь. Из

жёлчного пузыря концентрированная

жёлчь (пузырная жёлчь) по пузырному и

далее по общему жёлчному протоку порциями

выбрасывается в просвет двенадцатиперстной

кишки. В тонком кишечнике жёлчь участвует

в гидролизе и всасывании жиров.

Концентрированиежёлчи.

Объём жёлчного пузыря — от 30 до 60 мл,

но за 12 часов в жёлчном пузыре может

депонироваться до 450 мл печёночной

жёлчи, так как вода, натрий, хлориды и

другие электролиты постоянно всасываются

через слизистую оболочку пузыря. Основный

механизм абсорбции — активный

транспорт натрия с последующим вторичным

транспортом ионов хлора, воды и других

компонентов. Жёлчь концентрируется в

5 раз, максимально — в 20 раз.

Опорожнениежёлчногопузыряза счёт ритмических сокращений его

стенки происходит тогда, когда пища

(особенно жирная) поступает в

двенадцатиперстную кишку. Эффективное

опорожнение жёлчного пузыря наступает

при одновременном расслаблении сфинктера

Одди. Прием значительного количества

жирной пищи стимулирует полное опорожнение

жёлчного пузыря в течение 1 часа.

Стимулятор опорожнения жёлчного пузыря —

холецистокинин,

дополнительные стимулы поступают

от холинергических волокон блуждающего

нерва.

Функциижёлчныхкислот.

Ежедневно гепатоциты синтезируют около

0,6 г гликохолевых и таурохолевых жёлчных

кислот. Жёлчные кислоты —детергенты,

они уменьшают поверхностное натяжение

жировых частиц, что приводит к

эмульгированию жира. Более того, жёлчные

кислоты способствуют всасыванию жирных

кислот, моноглицеридов, холестерола и

других липидов. Без жёлчных кислот более

40% липидов пищи теряется с калом.

Кишечно–печёночнаяциркуляцияжёлчныхкислот. Жёлчные кислоты

всасываются из тонкой кишки в кровь и

через воротную вену поступают в печень.

Здесь они почти полностью абсорбируются

гепатоцитами и снова секретируются в

жёлчь. Таким способом жёлчные кислоты

циркулируют до 18 раз, прежде чем они

постепенно не будут удалены с калом.

Этот процесс называется кишечно-печёночной

циркуляцией.

Нарушенияобменахолестеринаижёлчныхкислот. Выпадение

холестерина в осадок происходит при

снижении соотношения «холаты/холестерин»

и «лецитин/холестерин», поэтому

образованию камней способствуют

повышение концентрации в жёлчи холестерина

и снижение содержания лецитина и холатов.

Факторы риска: ожирение (повышена

экскреция холестерина с жёлчью),

выраженная гиперлипидемия, нарушение

рационального питания (жирное мясо,

яйца, масло и другие продукты, содержащие

много холестерина), наследственная

предрасположенность, сахарный диабет,

приём ЛС (эстрогены; клофибрат и

никотиновая кислота, используемые для

лечения гиперлипидемии, ингибируют

синтез холестерина и повышают его

экскрецию в жёлчь за счёт мобилизации

из тканей), беременность, резекция тонкой

кишки (нарушается всасывание жёлчных

кислот из-за уменьшения функциональной

поверхности кишечника).

Нарушенияобменабилирубина.

Выделяющийся с жёлчью конъюгированный

билирубин хорошо растворим в воде, но

в ряде случаев, он способен выпадать в

осадок и формировать пигментные камни.

Факторы риска: цирроз печени, хроническая

гемолитическая анемия (перенасыщение

жёлчи билирубином), бактериальная

инвазия жёлчных путей.

Источник