Тумор головки поджелудочной железы что это такое

Опухоль головки поджелудочной железы – опасное патологическое состояние, которое характеризуется формированием новообразования именно в головке данного органа. Эта патология чаще диагностируется у представителей сильной половины человечества, нежели у женщин. Также стоит отметить, что в группу риска входят люди, перешагнувшие шестидесятилетний рубеж.

На сегодняшний день учёным ещё не удалось точно установить причины прогрессирования этого опасного недуга, но ими были названы предрасполагающие факторы к его развитию. Сформироваться на поверхности головки могут новообразования как доброкачественного, так и злокачественного характера. В зависимости от этого зависит клиническая картина, а также методика лечения. Стоит отметить, что часто на первых этапах развития сформированное новообразование совершенно не проявляет себя, а если и есть какие-либо признаки, то они не относятся к специфическим. Именно поэтому опухоль головки железы обнаруживается на ранних стадиях очень редко.

К первым симптомам, которые указывают на поражение головки, относят появление сухости в ротовой полости и жажды, болезненные ощущения в животе, чаще со стороны левого подреберья. Несколько позже клинику дополняет механическая желтуха, нарушение процесса пищеварения, снижение массы тела и прочее.

Диагностировать нахождение опухоли на головке поджелудочной железы достаточно затруднительно, особенно на ранних этапах. Поджелудочную железу можно «осмотреть» только посредством проведения МРТ, КТ или УЗИ. Кроме этого, назначаются и лабораторные методы диагностики, в частности кровь на онкомаркеры. Лечение железы проводится исключительно хирургическим способом. Консервативная терапия является поддерживающей. Могут назначаться наркотические обезболивающие, препараты с глюкозой, ферменты. Прогноз напрямую зависит от того, сформировалась злокачественная или доброкачественная опухоль, и на каком этапе своего развития она находится.

Как говорилось выше, сказать, почему именно поражается поджелудочная железа, специалисты пока не могут. Но известны факторы, которые повышают риск образования опухоли на органе. К таковым относят:

- наследственную предрасположенность;

- табакокурение. Этот фактор увеличивает риск формирования новообразования практически в три раза;

- ожирение;

- сахарный диабет в анамнезе;

- длительное употребление алкогольных напитков;

- наличие у человека панкреатита с хроническим характером течения;

- вредные условия труда. Риск образования опухоли на головке железы возрастает, если человек по роду своей деятельности вынужден контактировать с канцерогенными веществами.

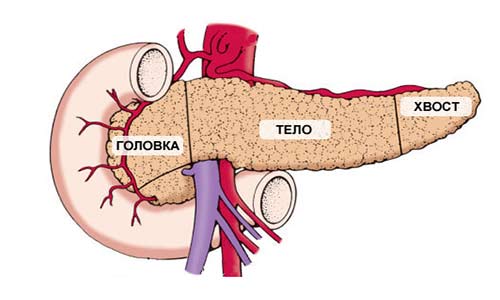

Строение поджелудочной железы

Доброкачественная опухоль головки поджелудочной железы имеет несколько особенностей – она не метастазирует, не прорастает в рядом расположенные органы, и не нарушает основные свойства тканей, из которых она и была сформирована. В зависимости от строения, выделяют такие опухоли головки железы:

- лейомиома;

- аденома;

- инсулинома;

- фиброма;

- ганглионеврома;

- гемангиома.

На протяжении длительного промежутка времени опухоль такого типа может не выражаться какими-либо признаками. Единственное исключение – сформированная инсулиома, которая провоцирует повышение секреции инсулина. Как результат, это значительно изменяет гормональный фон индивида. В целом же, первые характерные симптомы проявляются в случае значительного увеличения опухоли в размерах. Из-за того, что она сдавливает рядом локализованные органы, у человека и проявляются следующие признаки:

- болевые ощущения в животе различной степени интенсивности. Иногда они могут отдавать в руку или спину. От приёма пищевых продуктов не зависят;

- механическая желтуха. Проявляется, если новообразование сдавило жёлчный проток;

- тошнота и рвота;

- тяжесть в животе и его вздутие;

- кишечная непроходимость.

Если имеет место такая клиническая картина, следует без промедления обратиться к квалифицированному доктору, который сможет провести диагностику, определить тип опухоли и провести её удаление. Применение народных средств в этом случае не является целесообразным, так как устранить образование они не помогут, но могут спровоцировать ухудшение общего состояния пациента. Лечить такое заболевание показано только в стационарных условиях.

Данный вид опухоли является не только труднодиагностируемым, но также и трудноизлечимым. Можно сказать, что излечить его нельзя. Можно лишь продлить жизнь человека на определённый срок. Определить наличие опухоли очень сложно, так как на ранних этапах своего формирования она совершенно не проявляется. Бывают и такие ситуации, когда симптомы рака незаметны вплоть до 4 стадии.

Разновидности:

- плоскоклеточный рак;

- аденокарцинома;

- эндогенный рак;

- ацинарно-клеточный рак;

- цистаденокарцинома.

Опухоль головки поджелудочной железы

Ввиду того, что опухоль на головке располагается в непосредственной близости к органам ЖКТ, то в первую очередь она даёт о себе знать симптомами нарушения пищеварительного процесса. У человека возникает тошнота и рвота, диарея, обесцвечиваются экскременты, отмечается вздутие живота, темнеет урина. Кроме этого, присутствует ещё несколько симптомов:

- возрастание уровня глюкозы в кровяном русле;

- снижение аппетита;

- снижение веса;

- механическая желтуха. Этот симптом относят к характерным. Механическая желтуха проявляется при сдавлении опухолью желчевыводящего протока.

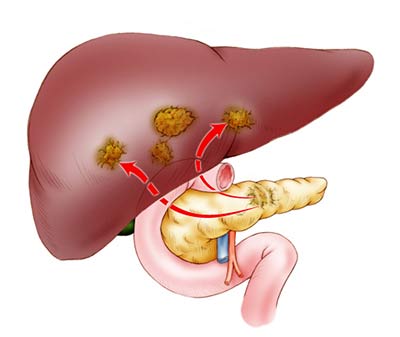

Опасность новообразования также таится в том, что оно может прорастать в другие органы. Это наблюдается на 2 или 3 стадии его формирования. На 4 отмечается распространение метастаз в другие органы. В этом случае операбельное вмешательство уже не проводится. Основа лечения – поддерживающая терапия.

Выявить наличие новообразования на головке железы несколько затруднительно. Именно по этой причине диагностика должна быть только комплексной. Назначаются как лабораторные, так и инструментальные методики. Первый этап диагностики – опрос пациента и его осмотр. Кроме этого, врачу важно уточнить некоторые моменты – характер выражаемых симптомов, их интенсивность, не болел ли кто из родственников раком (наследственный фактор) и прочее.

Стандартный план диагностики включает в себя такие методы:

- анализ крови общеклинический;

- анализ крови на онкомаркеры;

- анализ урины общеклинический;

- биохимия крови;

- эндоскопическое исследование органов ЖКТ;

- УЗИ;

- КТ и МРТ;

- проведение биопсии. Одна из самых информативных методик, так как даёт возможность уточнить, сформировалась доброкачественная или злокачественная опухоль.

После получения всех результатов анализов назначается наиболее эффективный план лечения.

Лечение опухолей поджелудочной железы только хирургическое. Лекарствами удалить опухоль пока возможности нет. Если новообразование доброкачественного характера, то операбельное вмешательство позволит добиться полного излечения пациента, и он сможет и дальше вести нормальную жизнь. Кроме этого, могут быть назначены препараты для снижения интенсивности симптомов, а также расписана специальная диета.

Злокачественная опухоль имеет более неблагоприятный прогноз. Ввиду того, что её обычно выявляют на поздних стадиях, человека уже могут и не взять на операцию, так как опухоль либо прорастёт в другие органы, либо даст метастазы. Терапия направлена на поддержание жизни человека. С этой целью назначают лучевую и химиотерапию, наркотические анальгетики.

Источник

Поджелудочная железа имеет длину примерно 15 см и анатомически состоит из трех частей: головки, тела и хвоста. Головка находится в правой верхней части живота, на уровне первых двух поясничных позвонков. Ее охватывает двенадцатиперстная кишка.

Основная функция поджелудочной железы — выработка пищеварительных ферментов. Проток железы выходит из ее головки, затем соединяется с холедохом — главным желчным протоком — и вместе они впадают в двенадцатиперстную кишку.

Кроме того, в поджелудочной железе есть эндокринные клетки, которые вырабатывают гормоны. Самый известный из них — инсулин.

Какие виды рака могут возникать в головке поджелудочной железы?

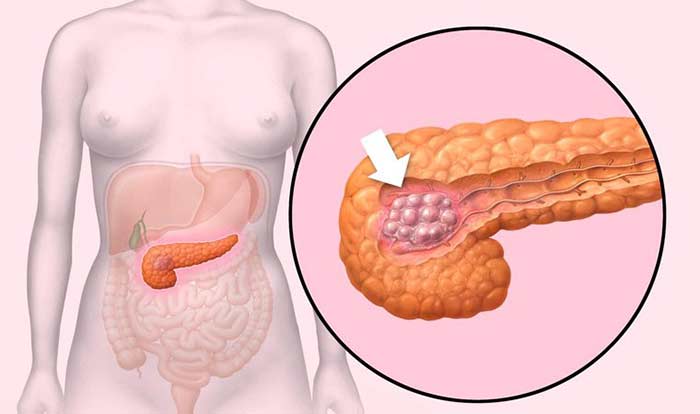

В 60–70% случаев рак поджелудочной железы возникает в ее головке. Более 80% опухолей представляют собой аденокарциномы. Они развиваются из клеток, которые выстилают протоки железы.

Реже встречаются кистозные опухоли. В большинстве случаев кисты поджелудочной железы носят доброкачественный характер, но в некоторых случаях в них обнаруживаются раковые клетки. Установить точный диагноз помогает биопсия.

Если опухоль происходит из клеток, продуцирующих фермент, ее называют ацинарно-клеточным раком. Обычно он диагностируется в более молодом возрасте, медленно растет и имеет более благоприятный прогноз.

Редко встречаются опухоли из эндокринных клеток: инсулиномы, глюкагономы, гастриномы, соматостатиномы.

Стадии рака головки поджелудочной железы

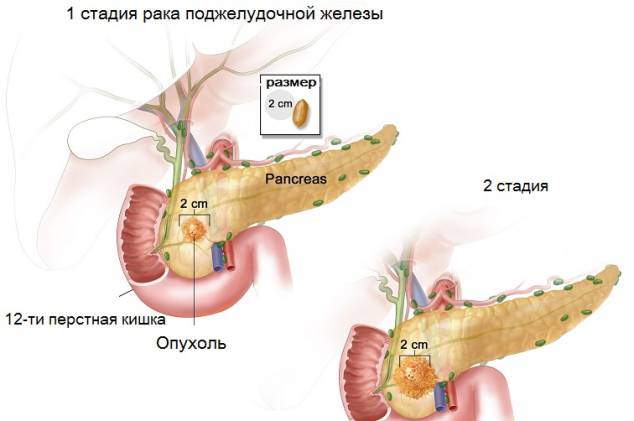

На стадии I опухоль имеет размеры не более 4 см и находится в пределах органа, не распространяется в соседние структуры и лимфоузлы. Выделяют подстадии IA (опухоль менее 2 см) и IB (опухоль 2–4 см).

На стадии II опухоль более 4 см в диаметре (подстадия IIA), либо она имеет любой размер, но при этом распространяется в соседние органы (желчный проток, двенадцатиперстную кишку), лимфоузлы (подстадия IIB). При этом процесс не затрагивает крупные кровеносные сосуды.

Если опухоль поражает большее количество лимфатических узлов, прорастает в соседние органы и крупные кровеносные сосуды, но при этом отсутствуют отдаленные метастазы, диагностируют III стадию рака головки поджелудочной железы.

При IV стадии имеются отдаленные метастазы.

Факторы риска

Нормальная клетка становится раковой, когда в ней происходят определенные мутации. Зачастую невозможно точно сказать, что именно привело к изменениям в ДНК, таким образом, причины рака головки поджелудочной железы неизвестны. Ученые знают лишь о факторах риска — различных внешних воздействиях и состояниях организма, при которых повышается вероятность заболевания:

- Вредные привычки: курение (повышает риск примерно на 20%), алкоголь.

- Низкая физическая активность и избыточная масса тела.

- Рацион питания с преобладанием красного и обработанного мяса, с низким содержанием фруктов и овощей.

- Семейная история (близкие родственники, у которых был диагностирован рак головки поджелудочной железы), некоторые генетические дефекты и наследственные синдромы.

- Хронический панкреатит.

- Заболевания желудка: инфекция Helicobacter pylori, язвенная болезнь.

- Вирусный гепатит.

- Есть данные в пользу того, что риски повышают заболевания зубов и десен.

Симптомы рака головки поджелудочной железы

На ранних стадиях опухоль, как правило, не проявляет себя. Затем возникают некоторые симптомы, но они неспецифичны, чаще всего они указывают на какое-либо иное заболевание.

Наиболее характерным проявлением рака головки поджелудочной железы является желтуха. Именно она зачастую становится первым симптомом, с которым пациент обращается к врачу. Рядом с головкой железы находится желчный проток. По мере роста опухоль сдавливает его, нарушая отток желчи. В итоге токсичный продукт распада гемоглобина — билирубин — не выводится в кишечник, а поступает в кровь. Это приводит к тому, что кожа и белки глаз приобретают желтоватый цвет, беспокоит зуд.

Так как билирубин в составе желчи не выводится в кишечник, стул становится светлым. Моча, напротив, темнеет.

Другие возможные симптомы: боль в животе, тошнота и рвота, снижение веса, нарушение пищеварения, тромбоз глубоких вен ноги, повышение температуры тела. В редких случаях из-за опухоли разрушаются эндокринные клетки, которые производят инсулин. Повышается уровень сахара в крови, развивается сахарный диабет.

Методы диагностики. Скрининг

Обычно, если появились симптомы, это говорит о том, что опухоль уже проросла за пределы поджелудочной железы. Зачастую именно на этом этапе пациенту устанавливают диагноз. В настоящее время нет рекомендованных скрининговых исследований, которые помогали бы диагностировать заболевание на ранних бессимптомных стадиях.

Обычно в первую очередь врач назначает пациенту УЗИ органов брюшной полости, как самый быстрый, доступный, безопасный и неинвазивный метод диагностики. Более информативные исследования — КТ и МРТ, они помогают выявить опухоль поджелудочной железы, узнать, распространился ли рак в соседние органы и регионарные лимфоузлы.

Для оценки состояния желчных протоков применяют холангиопанкреатографию. Для этого в протоки вводят рентгеноконтрастное вещество эндоскопически, через двенадцатиперстную кишку, либо с помощью иглы через кожу, после чего выполняют рентгенограммы.

Обнаружить метастазы помогает ПЭТ-сканирование. Во время процедуры в организм вводят безопасное радиоактивное вещество, которое накапливается в раковых клетках и делает их видимыми на специальных снимках.

Наиболее точный метод диагностики рака головки поджелудочной железы — биопсия. Опухолевую ткань для цитологического и гистологического исследования можно получить разными способами:

- С помощью иглы через кожу, под контролем КТ или ультразвука.

- Во время лапароскопии.

- Во время эндоскопического УЗИ: исследования, при котором ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа, введенного в двенадцатиперстную кишку.

- Во время холангиопанкреатографии.

Лечение рака головки поджелудочной железы

Основной метод лечения рака головки поджелудочной железы — хирургический. В некоторых случаях хирург может удалить только головку поджелудочной железы вместе с частью тонкой кишки и/или желудка, желчным пузырем и общим желчным протоком. Затем тело и хвост железы подшивают к тонкой кишке, после чего они могут и дальше выполнять свои функции.

В некоторых случаях приходится удалять всю железу. После такой операции придется всю жизнь принимать ферменты и вводить инсулин.

Рак поджелудочной железы отвечает на химиотерапию и лучевую терапию. Их назначают в качестве адъювантного (для предотвращения рецидива после операции) или неоадъювантного (для сокращения размеров опухоли перед хирургическим вмешательством, перевода неоперабельного рака в операбельный) лечения. Если опухоль неоперабельна, лучевая терапия и химиотерапия становятся основными видами лечения.

У некоторых пациентов возможно применение таргетного препарата эрлотиниба (Тарцева). Он блокирует EGFR — белок-рецептор, который заставляет раковые клетки размножаться.

При неоперабельном раке головки поджелудочной железы облегчить симптомы и улучшить состояние пациента помогает паллиативная хирургия:

- При нарушении оттока желчи проводят стентирование желчного протока или отсекают его выше места блока и соединяют с двенадцатиперстной кишкой (такая операция называется холедохоеюностомией).

- При нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки также можно установить стент. Если это невозможно, выполняют еюностомию — тощую кишку подшивают к коже и выводят наружу отверстие (еюностому). Через него пациент получает питание с помощью катетера.

Прогноз и выживаемость

Если рассматривать все стадии рака поджелудочной железы, то показатели выживаемости, согласно европейской статистике, будут выглядеть следующим образом:

- В течение года после того, как был установлен диагноз, в живых остаются 20% пациентов.

- В течение пяти лет — 5%.

- В течение десяти лет — 1%.

Прогноз наиболее благоприятен, если рак не успел распространиться за пределы органа. В таких случаях пятилетняя выживаемость составляет 7–25%.

Основная причина низкой выживаемости — поздняя диагностика опухолей поджелудочной железы.

Запись

на консультацию

круглосуточно

Источник

Опухоль поджелудочной железы — серьезная патология, суть которой — в росте новообразований, берущих начало из протоков или паринхематозного слоя органа. Заболевание может долгие годы не давать проявлений, даже на крайних стадиях больные путают тревожные признаки с прочими недугами органов ЖКТ. Особенность болезни заключается в стремительном росте опухоли, склонности к быстрому метастазированию в брюшину, костную систему, дыхательные пути.

В последние десятилетия наметилась тенденция к увеличению числа людей, погибших от опухоли поджелудочной. Среди иных онкопатологий недуг занимает 4-е место по летальности. Болезнь не является редкой, ежегодно у 10 человек из 100 тысяч диагностируется опухоль поджелудочной. В группе риска — мужчины, немаловажная роль отводится возрастному фактору — лица старше 60 лет максимально подтверждены развитию новообразований в органе.

Классификация

Опухоли, поражающие поджелудочную, классифицируют:

- по происхождению — на доброкачественные и злокачественные;

- по месту локализации — новообразования головки, тела, хвоста;

- по гистологии — на новообразования эпителиального, дизонтогенетического, метастатического происхождения;

- по функциональным расстройствам — течение недуга без нарушений, с неопределенным функциональным состоянием, с дисфункцией поджелудочной железы (гипо- и гиперфункция).

Доброкачественные и злокачественные новообразования

Доброкачественность опухоли — важный критерий, определяющий течение болезни и прогноз на выздоровление. Доброкачественные новообразования способны к росту, но резко негативной симптоматики и летальности не вызывают. Разновидностей таких опухолей много:

- гемангиомы — патологические образования из клеток кровеносных сосудов;

- фибромы — новообразования из структур фиброзной ткани;

- липомы — новообразования из жировой ткани;

- невриомы — образования из нервной ткани и нервных узлов;

- аденомы — опухоли из железистых тканей.

Доброкачественные опухоли железы классифицируют по степеням развития:

- начальная — образование малых размеров;

- поздняя — опухоль объемная, давит на протоки, сосуды и нервные окончания; упирается в соседние органы.

Злокачественная опухоль поджелудочной — опасное состояние с неблагоприятным исходом. Чаще встречается опухоль головки (75% случаев), тело железы и хвост редко вовлекаются в онкологический процесс.

Все злокачественные новообразования подразделяют на категории:

- рак — цилиндро- и плоскоклеточный, ацинарно-клеточный;

- саркома — ангио-, фибро-, лимфо-, карциносаркома;

- кистозные образования злокачественного характера.

В классификации злокачественных образований поджелудочной особого внимания заслуживает деление на стадии. От стадии зависит тактика лечения и выживаемость больного. Раковые новообразования делят на:

- «рак на месте» — нулевая стадия, признаки заболевания отсутствуют, мутирует незначительное количество клеток поджелудочной железы;

- 1 стадия (1А и 1В) — патологическое образование расположено на поджелудочной (не выходя за пределы), размеры не больше 20 мм; симптоматика чаще отсутствует, иногда возникает тошнота с рвотой и незначительные боли;

- 2 стадия (2А и 2В) — для первой характерно прорастание новообразования в соседние органы и желчевыносящий проток; при второй начинается метастазирование в региональные лимфоузлы; на 2 стадии усиливаются боли, начинается потеря веса, рвота и диарея носят эпизодический характер;

- 3 стадия — поражается воротная вена и крупные сосуды прочих органов (кишечника, печени, селезенки);

- 4 стадия — обширные метастазы, включая дальние органы (головной мозг, яичники); состояние крайне тяжелое.

Провоцирующие факторы

Точные причины, вызывающие рост опухолей в поджелудочной железе, не установлены. Определены факторы риска, способные давать старт онкопатологии. До 40% случаев новообразований железы не имеют достоверную этиологию. Механизм образования опухолей связан с нарушением иммунной защиты от атипичных клеток, которые периодически возникают в организме. Когда иммунные силы ослабевают, атипичные клетки начинают активно размножаться и дают начало росту опухоли.

Факторы, повышающие подверженность появлению новообразований в поджелудочной железе:

- хронический панкреатит — болезнь из-за длительного течения и регулярных обострений создает условия для мутации клеток;

- наследственный панкреатит;

- курение и алкоголизм, способствующие нарушению кровообращения и обменных процессов в органе;

- эндокринные недуги — ожирение, сахарный диабет;

- язвенная болезнь желудка и ДПК вызывает рост патогенной флоры, что приводит к накоплению в организме токсинов и провоцирует рост опухоли;

- воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона, НЯК;

- неправильное питание (жирное и вторично переработанное мясо, кофе, фаст-фуд);

- заболевания ротовой полости (кариозное поражение, гингивит);

- наличие прочих онкопатологий (новообразования в кишечнике, легких, печени, почках);

- возрастной фактор;

- наследственный фактор;

- перенесенные операции на органах ЖКТ;

- малоподвижный образ жизни.

К предраковым состояниям относят аденому поджелудочной, поликистоз и панкреатит в хронической форме.

Симптоматика

Симптомы опухоли поджелудочной железы многообразны и обусловлены степенью и локализацией новообразования. Клинические признаки на первичных стадиях отсутствуют. Болезнь начинает проявляться по мере увеличения патологического образования — когда оно разрастается и выходит за пределы железы, фиксируются первичные признаки.

При онкопатологии головки поджелудочной симптомы следующие:

- боли в правом подреберье, усиливающиеся при наклоне вперед и исчезающие при поджатии ног к животу;

- зуд кожи;

- развитие стеатореи (жирный стул), каловые массы становятся разжиженными и дурно пахнущими;

- механическая желтуха с пожелтением кожи, потемнением мочи и посветлением кала;

- потеря веса — классическое проявление, присутствующее у 90% больных; истощение связано с нарушением усвоения жиров в кишечнике из-за панкреатической дисфункции железы;

- анорексия (полный или частичный отказ от еды на фоне отсутствия аппетита) наблюдается у 64% заболевших;

- рвота — признак, указывающий на сдавливание двенадцатиперстной кишки телом опухоли;

- внутренние кровоизлияния в пищеводе на фоне варикозного расширения сосудов.

Если новообразование локализуется в теле или хвосте железы, клиническая картина меняется:

- развивается асцит;

- увеличивается селезенка;

- больной резко теряет в весе;

- боль ощущается в левом подреберье.

При онкопатологии симптомы развиваются по нарастающей — боль усиливается, истощение прогрессирует. Начинается рост метастозов — мутировавшие клетки разносятся по организму, поражая все системы — от лимфоузлов до дыхательных органов. Само новообразование может врастать в протоки желчного пузыря, крупные вены и близко расположенные органы — происходит пенетрация опухоли.

Диагностика

Диагностика новообразований в поджелудочной железе на начальных стадиях затруднена из-за смазанных симптомов. Поэтому лишь в 30% случаев недуг диагностируют в срок до 2-х месяцев от начала болезни. При подозрении на онкопатологию организуют лабораторные исследования:

- анализ крови общий — при наличии новообразований в нем повышается СОЭ и уровень тромбоцитов, развивается лейкоцитоз, падает гемоглобин;

- биохимия покажет увеличение концентрации билирубина и печеночных ферментов;

- выявление специфических онкомаркеров крови — достоверный метод, но не все онкомаркеры обнаруживаются на ранних стадиях.

Диагноз «опухоль поджелудочной железы» достоверно подтверждается данными инструментальных обследований:

- эхография брюшной полости;

- КТ и МРТ позволяют выявить мельчайшие опухоли до 10 мм и метастазы;

- ретроградная холангиопанкреатография помогает обнаружить новообразования с размером более 20 мм.

Биопсия необходима для гистологического анализа тканей и установления типа новообразования. Взятие тканей для исследования проводят специально, во время диагностической лапароскопии, или при операции по резекции опухоли.

Лечение

Лечение опухоли поджелудочной железы проводится хирургическим путем. Консервативные методы бессильны против уже имеющегося новообразования. Успех операции зависит от стадии болезни и типа образований в железе. При неосложненном течении (без метастазов) операция направлена на истечение не только патологического участка, но и всей железы для снижения риска рецидива. Иногда дополнительно удаляют желчный пузырь, ДПК, часть кишечника.

После резекции назначают заместительную терапию (прием ферментов, облегчающих пищеварение). Показана лучевая терапия совместно с химиотерапией для уничтожения раковых клеток и снятия болевого синдрома. Минус — в негативном влиянии излучения на весь организм.

При запущенном течении патологии, когда полное иссечение новообразования невозможно, операцию проводят для облегчения состояния — подлежат удалению метастазы, устраняется непроходимость кишечника. Иногда проводят истечение части новообразования, если оно сдавливает нервные отростки и вызывает интенсивные боли.

В послеоперационном периоде больной обязан придерживаться диеты. Основной принцип питания — повышенное содержание белков и легкоусвояемых жиров для поддержания стабильного веса и недопущения дистрофии. Продукты подбираются по переносимости, главное — полный отказ от спиртного, жареного и еды с синтетическими добавками.

Выживаемость

Прогноз при опухоли поджелудочной железы неблагоприятный. По статистике, больные со злокачественным новообразованием живут не дольше полугода. У 1 человека из 10 опухоль является операбельной и после удаления есть шанс на 5-летнюю выживаемость.

Однако при выявлении опухоли на нулевой стадии лечение проходит успешно в 99% случаев. Но такое происходит редко, если во время обследования случайно находят скопление мутировавших клеток. Подавляющее большинство случаев — неоперабельный рак 4 степени.

Опухоль поджелудочной — страшный диагноз. Коварство болезни заключается в ее скрытом развитии — больные годами не подозревают о наличии новообразований. Поэтому лицам группы риска (по возрасту, полу, семейной истории болезней) важно регулярно проходить профилактические обследования органов брюшной полости.

Источник