Звездчатые клетки поджелудочной железы

- Звёздчатые клетки поджелудочной железы, панкреатические звёздчатые клетки (ПЗК; англ. Pancreatic stellate cells, PaSC, PSC) — миофибробласто-подобные клетки, способные переключаться от спокойного к активированному фенотипу и обратно, напоминая в этом качестве звёздчатые клетки печени. ПЗК обнаруживаются в экзокринных областях поджелудочной железы. При их активации они мигрируют к местам поражения железы и участвуют в починке повреждений, секретируя компоненты внеклеточного матрикса. Сбой работы ПЗК может играть роль в патогенезе панкреатита и рака поджелудочной железы.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Вазоакти́вный интестина́льный пепти́д (называемый также вазоакти́вный интестина́льный полипепти́д; общепринятые аббревиатуры ВИП и VIP) — нейропептидный гормон, обнаруживаемый во многих органах, включая кишечник, головной и спинной мозг, поджелудочную железу.

Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Бе́та-кле́тка (β-Клетка, В-клетка) — одна из разновидностей клеток эндокринной части поджелудочной железы. Бета-клетки продуцируют гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы крови.

Внутренний фактор (фактор Касла) — фермент, переводящий неактивную форму витамина B12 (поступающую с пищей) в активную (усвояемую). Представляет собой одноцепочечный гликопротеин, состоящий из 340 аминокислотных остатков, с молекулярным весом около 44 кДа.

α-Кле́тки — один из видов клеток, образующих эндокринную часть поджелудочной железы.Таким образом, эти клетки являются одним из типов клеток, входящих в состав панкреатических островков. Альфа-клетки продуцируют гормон глюкагон, одним из эффектов которого является повышение уровня глюкозы в крови. Кроме этого, альфа-клетки панкреатических островков сходны по ряду биохимических и физиологических характеристик с нервными клетками: например, они содержат ацетилхолин.

Подробнее: Альфа-клетка

Астроциты Альцгеймера II типа — патологический тип астроцитов, которые возникают при печёночной коме, болезни Вильсона — Коновалова и других метаболических энцефалопатиях, в том числе при алкогольной болезни печени. Названы в честь первооткрывателя А. Альцгеймера.

Тиреоглобулин (Тг) — протеин с массой 660 кДа, продуцируемый фолликулярными клетками щитовидной железы, который накапливается в её структурно-функциональной единице — фолликуле — как коллоид.

Тироциты (эпителиальные клетки щитовидной железы, также известны как фолликулярные клетки) — клетки, расположенные в щитовидной железе и способные к синтезу и секреции тиреоидных гормонов, таких как тироксин и трийодтиронин. Они образуют стенки фолликулов щитовидной железы.

Поджелу́дочная железа́ (лат. pancreas, ПЖЖ) — орган пищеварительной системы позвоночных. У рыб поджелудочная железа слабо обособлена, более чёткое выделение в самостоятельный о́рган появляется у амфибий.

Пищеваре́ние — механическая и химическая обработка еды в желудочно-кишечном (пищеварительном) тракте — сложный процесс, при котором происходит переваривание пищи и её усвоение клетками. В ходе пищеварения происходит превращение макромолекул пищи в более мелкие молекулы, в частности, расщепление биополимеров пищи на мономеры. Этот процесс осуществляется с помощью пищеварительных (гидролитических) ферментов. После вышеописанного процесса обработки пища всасывается через кишечную стенку и проникает…

Секрети́н — пептидный гормон, вырабатываемый S-клетками слизистой оболочки тонкой кишки и участвующий в регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы.

Гла́вные кле́тки (синонимы: зимогенные клетки, главные гландулоциты) — клетки слизистой оболочки желудка, секретирующие профермент пепсина пепсиноген, желудочную липазу, устойчивую в кислой среде, а также профермент реннина (химозина).

Подробнее: Главная клетка

Тиреокальцитонин (кальцитонин) — гормон, вырабатываемый у млекопитающих и у человека парафолликулярными клетками щитовидной железы. У многих животных, например, рыб, аналогичный по функциям гормон производится не в щитовидной железе (хотя она есть у всех позвоночных животных), а в ултимобранхиальных тельцах и потому называется просто кальцитонином.

Гормо́ны щитови́дной железы́ представлены двумя различными классами биологически активных веществ: йодтиронинами и полипептидным гормоном кальцитонином. Эти классы веществ выполняют разные физиологические функции: йодтиронины регулируют состояние основного обмена, а кальцитонин является одним из факторов роста и влияет на состояние кальциевого обмена, а также участвует в процессах роста и развития костного аппарата (в тесном взаимодействии с другими гормонами).

Адипонектин (также называемый GBP-28, apM1, AdipoQ и Acrp30) — гормон, который синтезируется и секретируется белой жировой тканью, преимущественно адипоцитами висцеральной области (а также плацентой во время беременности), находится в достаточном количестве в крови — около 0,01% общего белка плазмы c общей концентрацией около 5-10 мкг/мл. Его секреция стимулируется инсулином. У человека этот белок кодируется геном ADIPOQ. Адипонектин участвует в регуляции уровня глюкозы и расщепления жирных кислот…

Кле́тки кро́ви, или кровяны́е кле́тки, — клетки, входящие в состав крови и образующиеся в красном костном мозге в ходе гемопоэза. Существует три основных типа клеток крови: эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки). Часть объёма крови, приходящуюся на клетки, называют гематокритом. Более 99 % гематокрита приходится на эритроциты. У женщин его значение в норме составляет 0,37—0,47, у мужчин — 0,4—0,54. Клетки крови выполняют разнообразные…

Глюкозозави́симый инсулинотро́пный по́липепти́д (синонимы: глюкозозави́симый инсулинотро́пный пепти́д, ранее распространённые наименования: гастроингиби́торный по́липепти́д, гастроингиби́торный пепти́д, желу́дочный ингиби́торный пепти́д ; общепринятые аббревиатуры: GIP, ГИП или ЖИП) — пептидный гормон, вырабатываемый K-клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной и проксимальной части тощей кишок.Относится к семейству секретина.

Холангиоциты — клетки эпителиального фенотипа, выстилающие внутри- и внепечёночные жёлчные протоки. Функции этих клеток связаны с регулированием секреции жёлчи, а дисфункционализация эпителиальных тканей жёлчных путей ассоциирована со специфическими заболеваниями — холангиопатиями.

Фолликулярные дендритные клетки (ФДК) клетки иммунной системы, находящиеся в первичных и вторичных фолликулах лимфатической ткани. Впервые ФДК были обнаружены в 1965 году и, благодаря большому количеству древовидных отростков на своей поверхности, были отнесены к группе дендритных клеток. Однако, в отличие от лимфоидных и миелоидных дендритных клеток, ФДК происходят не от кроветворных стволовых прекурсоров, а от мезенхимальных предшественников .

Опухолевая инвазия — процесс, при котором раковые клетки или же их группы (агрегаты) расходятся из первичного очага опухоли в соседние ткани. В случае карцином — это процесс, включающий проникновение опухолевых клеток через базальную мембрану в результате её разрушения.

Молекула клеточной адгезии эпителия (англ. Epithelial cell adhesion molecule; EpCAM, CD326) — мембранный белок, молекула клеточной адезии. Опосредует Ca2+-независимую межклеточную адгезию в эпителии. EpCAM участвует в переносе сигнала, клеточной миграции, пролиферации и дифференцировке.Кроме этого, EpCAM имеет онкогенный потенциал, т. к. может усливать действие таких факторов, как c-myc, e-fabp и циклинов A и E. Благодаря специфической экспрессии белка исключительно в эпителии и опухолях эпителиального…

Энто́з (англ. entosis) — вид программируемой клеточной гибели, при котором одна эпителиальная клетка поглощается другой эпителиальной клеткой и впоследствии умирает в вакуоли или лизосоме поглотившей клетки. Энтоз часто наблюдается в опухолях, потому что он запускается при утрате контактов клетки с внеклеточным матриксом, что наиболее часто наблюдается у раковых клеток. Показано также, что энтоз играет важную роль в эмбриональном развитии млекопитающих.

Ти́мус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

Островки Лангерга́нса — скопления гормон-продуцирующих (эндокринных) клеток, преимущественно в хвосте поджелудочной железы. Открыты в 1869 году немецким патологоанатомом Паулем Лангергансом (1849—1888). Островки составляют приблизительно 1…2 % массы поджелудочной железы. Поджелудочная железа взрослого здорового человека насчитывает около 1 миллиона островков (общей массой от одного до полутора граммов), которые объединяют понятием орган эндокринной системы.

Молекулярный фрагмент, ассоциированный с повреждениям (DAMPs), также известный как молекулярный фрагмент, ассоциированный с опасностью, является молекулой, способной инициировать неинфекционный воспалительный ответ. В отличие от этого, патоген-ассоциированный молекулярный фрагмент молекул (PAMPs) инициирует воспалительный ответ на инфекционный возбудитель. Множество белков DAMPs находятся в клеточном ядре и внутриклеточной жидкости. В случае если они окажутся вне клетки или на её поверхности в результате…

Тучные клетки (также известные как мастоциты или лаброциты) — это один из типов белых клеток крови, а именно, один из типов гранулоцитов, которые в зрелом состоянии встраиваются в соединительные ткани, являются частью и нейроиммунной иммунной системы. Происходят из миелоидных стволовых клеток. Содержат большое количество гранул, содержащих медиаторы и модуляторы воспаления, пролиферации и миграции клеток (гистамин, нейтральные протеазы — химаза и триптаза, кислые гидролазы, катепсин G, карбоксипептидаза…

Метастази́рование — процесс образования вторичных очагов опухолевого роста (метастазов) в результате распространения клеток из первичного очага в другие ткани.

Паренхимато́зные диспротеино́зы — дисметаболические (дегенеративные, дистрофические) процессы с преимущественным нарушением обмена белков, развивающиеся первично в паренхиматозных клетках органов.

Макрофаги присутствуют практически в каждом органе и ткани, где они выступают в качестве первой линии иммунной защиты от патогенов и играют важную роль в поддержании тканевого гомеостаза.

Апудоци́ты (APUD-клетки) — диффузно расположенные секретирующие клетки, способные поглощать аминокислоты-предшественницы и производить из них активные амины и/или низкомолекулярные пептиды с помощью реакции декарбоксилирования (удаления карбоксильной группы у аминокислоты-предшественницы).

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий патологический процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.) и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

Рецептор вазопрессина — GPCR, лигандом которого служит вазопрессин. Известны V1, V2 и V3 подтипы рецепора вазопрессина. Эти три подтипа отличаются по локализации, функции и механизмам трансдукции сигнала.

Адренокортикотропный гормон, или АКТГ, кортикотропин, адренокортикотропин, кортикотропный гормон (лат. adrenalis-надпочечный, лат. cortex-кора и греч. tropos — направление) — тропный гормон, вырабатываемый базофильными клетками передней доли гипофиза. По химическому строению АКТГ является пептидным гормоном.

Костный мозг — важнейший орган кроветворной системы, осуществляющий гемопоэз, или кроветворение — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и отмирающих. Он также является одним из органов иммунопоэза. Для иммунной системы человека костный мозг вместе с периферическими лимфоидными органами является функциональным аналогом так называемой фабрициевой сумки, имеющейся у птиц.

Альтерати́вные проце́ссы (альтера́ция, повреждение, процессы повреждения) — совокупность нарушений метаболизма и деструктивных изменений в клетках и тканях организма.

Стероидные гормоны — группа физиологически активных веществ (гонадостероиды, кортикостероиды и др.), регулирующих процессы жизнедеятельности у животных и человека. У позвоночных стероидные гормоны синтезируются из холестерина в коре надпочечников, клетках Лейдига семенников, в фолликулах и желтом теле яичников, а также в плаценте. Стероидные гормоны содержатся в составе липидных капель адипоцитов и в цитоплазме в свободном виде. В связи с высокой липофильностью стероидных гормонов относительно легко…

Биологические деструкти́вные проце́ссы — разрушение клеток и тканей в ходе жизнедеятельности организма или после его смерти. Эти изменения широко распространены и встречается как в норме, так и в патологии. Биологическая деструкция, наряду с дегенеративными (дистрофическими) изменениями, относится к альтеративным процессам.

Подробнее: Биологическая деструкция

Эритропоэз (от греч. «erythro — «красный», и греч. poiesis — «делать») — это одна из разновидностей процесса гемопоэза (кроветворения), в ходе которой образуются красные кровяные клетки (эритроциты). Эритропоэз стимулируется уменьшением доставки кислорода к тканям, которое детектируется почками. Почки в ответ на тканевую гипоксию или ишемию выделяют гормон эритропоэтин, который стимулирует эритропоэз. Этот гормон стимулирует пролиферацию и дифференциацию клеток-предшественников красного кровяного…

Фагоци́ты (от др.-греч. φαγεῖν «пожирать» + κύτος «клетка») — клетки иммунной системы, которые защищают организм путём поглощения (фагоцитоза) вредных чужеродных частиц (бактерий, вирусов), а также мёртвых или погибающих клеток. Они важны для борьбы с инфекцией и постинфекционного иммунитета. Фагоцитоз важен для всего животного мира и высоко развит у позвоночных. Роль фагоцитов в защите от бактерий была впервые открыта И. И. Мечниковым в 1882 году, когда он изучал личинок морских звёзд. Мечников…

Юкставаскулярные клетки, или клетки Гурмагтига, — это клетки почки, расположенные между плотным пятном и приносящей артериолой.

Пищеварительная система человека (лат. systema digestorium) осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Аутофагия (от др.-греч. αὐτός ауто- — сам и φαγεῖν — «есть») — является естественным, регулируемым механизмом клетки, который разбирает ненужные или дисфункциональные компоненты. 10 декабря 2016 года в Стокгольме за открытие и исследование механизмов аутофагии была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине японскому учёному Ёсинори Осуми, стоимостью 8 миллионов шведских крон ($932 000).

Фагоцито́з (др.-греч. φαγεῖν «пожирать» + κύτος «клетка») — процесс, при котором клетки (простейшие, либо специально предназначенные для этого клетки крови и тканей организма — фагоциты) захватывают и переваривают твёрдые частицы.

Пиропто́з (англ. pyroptosis) — вид программируемой некротической гибели клетки, при котором в результате активации каспазы 1 происходит нарушение целостности плазматической мембраны и быстрое высвобождение наружу содержимого клетки. Характерной чертой пироптоза является зависимое от каспазы 1 активное выделение клеткой интерлейкинов IL‑1β и IL‑18, что приводит к воспалению. Пироптоз служит защитным механизмом врождённого иммунитета, ограничивающим размножение внутриклеточных патогенов, однако этот…

Гемопоэз (от др.-греч. αἷμα, кровь и ποιεῖν — выработка, образование), кроветворение — это процесс образования, развития и созревания клеток крови — лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов у позвоночных. Классифицируют эмбриональный (внутриутробный) гемопоэз и постэмбриональный гемопоэз.

Секрет предстательной железы, или секрет простаты, представляет собой опалесцирующую жидкость со специфическим запахом, которая является результатом деятельности желез предстательной железы (простаты). В естественных физиологических условиях секрет предстательной железы является составной частью спермы, обеспечивая нормальную оплодотворяющую способность сперматозоидов.

Секре́ция — это процесс выделения химических соединений из клетки. В отличие от собственно выделения, при секреции у вещества может быть определённая функция (оно может не быть отходами жизнедеятельности).

Париета́льная кле́тка (лат. cellula parietalis) (синонимы обкла́дочная кле́тка, гландулоци́т париета́льный (лат. glandulocytus parietalis)) — клетка желудка, секретирующая соляную кислоту и внутренний фактор Кастла.

Источник

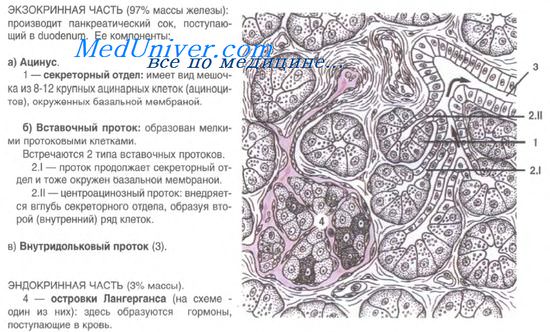

Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

Островки состоят из эпителиальных клеток — панкреатических эндокриноцитов, или инсулоцитов. Величина островков, их форма и число входящих в состав клеток очень различны. Общее количество островков в поджелудочной железе достигает 1-2 млн. Средний размер островка 0,1-0,3 мм. Общий объем эндокринной части составляет около 3% всего объема железы. Островки пронизаны кровеносными капиллярами, окруженными перикапиллярным пространством. Эндотелий капилляров имеет фенестры, облегчающие поступление гормонов от инсулоцитов в кровь через перикапиллярное пространство.

В островковом эпителии различают 5 видов клеток: А-клетки, В-клетки, D-клетки, ВИП-клетки, РР-клетки.

А-клетки (альфа-клетки, или ацидофильные инсулоциты) — это крупные округлые клетки с бледным крупным ядром и цитоплазмой, содержащей ацидофильные гранулы. Гранулы обладают и аргирофилией. В состав этих гранул входит гормон глюкагон, расщепляющий гликоген и повышающий содержание сахара в крови.

А-клетки рассеяны по всему островку, образуя нередко небольшие скопления в центральной части. Они составляют около 20-25% от всех инсулоцитов.

В-клетки (бета-клетки, или базофильные инсулоциты) имеют кубическую или призматическую форму, крупное темное, богатое гетерохроматином ядро. Доля В-клеток достигает 70-75% от общего числа инсулоцитов. В цитоплазме В-клеток накапливаются осмиофильные гранулы, содержащие гормон инсулин. Инсулин регулирует синтез гликогена из глюкозы. При недостатке продукции инсулина глюкоза не превращается в гликоген, содержание ее в крови повышается и создаются условия для развития заболевания, называемого сахарным диабетом.

D-клетки (дельта-клетки, или дендритические инсулоциты) составляют 5-10% среди всех островковых клеток. Форма их иногда звездчатая с отростками. В цитоплазме определяются гранулы средних размеров и плотности. В гранулах накапливается гормон соматостатин. Он тормозит секрецию инсулина и глюкагона, снижает продукцию ряда гормонов желудочно-кишечного тракта — гастрина, секретина, энтероглюкагона, холецистокинина и др., подавляет секрецию соматотропного гормона в гипофизе.

ВИП-клетки (аргирофильные клетки) встречаются в островках в небольшом количестве. В цитоплазме выявляются плотные аргирофильные гранулы, содержащие вазоактиеный интестиналъный полипептид. Он обладает выраженным сосудорасширяющим дейтвием, снижает кровяное давление, угнетает секрецию соляной кислоты в желудке, стимулирует выделение глюкагона и инсулина.

РР-клетки — полигональной формы инсулоциты, расположенные преимущественно по периферии островка. Количество их — 2-5% от общего числа клеток островка. В цитоплазме РР-клеток выявляются мелкие гранулы, содержащие панкреатический полипептид. Основная роль панкреатического полипептида в организме — регуляция скорости и количества экзокринной секреции поджелудочной железы и желчи в печени. Таков клеточный состав островкового эпителия, представляющего собой мозаику дивергентно развивающихся клеточных дифферонов.

В дольках поджелудочной железы встречаются еще ацинозно-инсулярные клетки, в цитоплазме которых одновременно содержатся гранулы, характерные как для ацинозных, так и для островковых клеток.

Ткани поджелудочной железы иннервируют блуждающий и симпатический нервы. В интрамуральных вегетативных ганглиях находятся холинергические и пептидергические нейроны, волокна которых заканчиваются на клетках ацинусов и островков. Между нервными клетками ганглиев и островковыми клетками устанавливается тесная связь с образованием нейроинсулярных комплексов.

С возрастом в поджелудочной железе постепенно уменьшается количество островков. В островках наблюдаются закономерные возрастные изменения клеточных взаимоотношений, заключающиеся в быстрой смене после рождения преобладания А-клеток над В-клетками на преобладание В-клеток над А-клетками у взрослых. Затем происходит постепенное увеличение количества А-клеток, которое наряду с одновременным, хотя и незначительным, уменьшением числа В-клеток приводит нередко в пожилом и особенно старческом возрасте вновь к преобладанию А-клеток над В-клетками.

Регенерация поджелудочной железы. В эмбриогенезе островки растут благодаря пролиферации исходных клеток-предшественниц и их дивергентной дифференцировке в соответствующие клеточные диффероны. У взрослых физиологическая регенерация ацинозных и островковых клеток происходит в основном путем внутриклеточного обновления органелл. Митотическая активность клеток в связи с высокой специализацией низкая. После резекции части или повреждения органа наблюдается некоторое повышение уровня пролиферативной активности клеток ацинусов, протоков и островков, последующее образование новых ацинусов. Однако ведущей формой регенерации экзокринной части железы является регенерационная гипертрофия.

Восстановительные процессы в эндокринной части железы происходят за счет пролиферативной активности инсулоцитов и клеток эпителия протоков путем ацино-инсулярной трансформации.

— Также рекомендуем «Печень. Развитие печени. Строение печени.»

Оглавление темы «Строение желудка. Строение кишечника.»:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник