Где находится печень желчный пузырь поджелудочная железа

Поджелудочная и желчный пузырь — органы, тесно взаимосвязанные анатомически и функционально. Они расположены в непосредственной близости друг от друга и имеют общий проток, открывающийся через сфинктер Одди в просвет двенадцатиперстной кишки (ДПК). Без их синхронной работы процесс пищеварения нарушается. Это приводит к сбоям в переваривании пищи и воспалительным процессам в обоих органах. Влияние желчного пузыря при образовании в нем конкрементов или развитии воспалительного процесса на поджелудочную велико: нарушается отток желчи, может прекратиться отхождение панкреатического сока. Возможно попадание желчи в проток железы с выраженным воспалением в ней.

Где находится поджелудочная железа и желчный пузырь?

Поджелудочная железа (ПЖ) находится забрюшинно, поэтому пропальпировать при осмотре ее не удается. В проекции на переднюю стенку живота она отображается над пупком на 5−10 см, тело смещено влево от срединной линии, хвост уходит в левое подреберье. Железа располагается почти горизонтально, головка внизу охватывается петлей двенадцатиперстной кишки в виде подковы, сверху непосредственно граничит с желудком (отделена от него брюшиной), хвост направлен влево, изогнут вверх и соприкасается с селезенкой и углом поперечно-ободочной кишки.

Справа граничит с печенью, снизу — с тонкой и частью поперечно-ободочной толстой кишки, сзади — с левым надпочечником и частью левой почки. ПЖ тесно прилежит к задней брюшной стенке на уровне последних грудных и первых поясничных позвонков.

Только в положении на спине поджелудочная железа оказывается под желудком.

Желчный пузырь (ЖП) располагается в правом подреберье брюшной полости под печенью, в специальном углублении. Он связан с печенью тонкой соединительной тканью. Находится чуть правее ДПК. Имеет форму груши: его широкая часть (дно) выходит из-под печени, а узкая (шейка) плавно переходит в пузырный проток длиной 3−4 см, соединяющийся с печеночным, образуя холедох. Далее соединяется с вирсунговым протоком ПЖ, а в некоторых случаях самостоятельно открывается в просвет ДПК. ЖП имеет также выход в ободочную кишку.

Функции поджелудочной железы и желчного пузыря в организме

Функции, которые выполняют ПЖ и ЖП, направлены на максимальное переваривание поступающей пищи. Роль этих органов в процессе пищеварения различна, но их общая деятельность предполагает расщепление компонентов пищи и обеспечение организма необходимыми веществами и энергией.

Поджелудочная железа в силу своего строения предназначена для синтеза панкреатического сока, в состав которого входит 20 ферментов, объединенных в 3 группы:

- липаза — расщепляет жиры;

- протеаза — белки;

- амилаза — углеводы.

Эти энзимы продуцируются в неактивном виде. Их структура изменяется под воздействием энзима двенадцатиперстной кишки — энтерокиназы. Она выделяется при попадании пищевого комка из желудка и становится активной, в свою очередь, в присутствии желчи, превращая трипсиноген (протеаза) в трипсин. При его участии активируются и другие ферменты ПЖ, которые поступают в просвет кишки при попадании туда пищи.

Желчь является катализатором для ферментов ПЖ и ДПК. Качественный состав и количество выделяемых энзимов зависят от употребляемой пищи.

В сутки ПЖ вырабатывает 1,5−2 л поджелудочного сока. По мелким протокам ацинусов (островков, состоящих из железистых клеток, имеющих свои протоки и сосуды) секрет поступает в более крупные выводные каналы, по которым вливается в главный — вирсунгов — проток. Через него вливается в тонкую кишку небольшими порциями. Необходимое количество панкреатического секрета регулируется сфинктером Одди.

Основные функции ЖП:

- накопление желчи, вырабатываемой печенью;

- осуществление и контроль ее поступления в ДПК.

Желчь вырабатывается печенью постоянно. А также непрерывно она поступает в печеночный проток и ЖП. В пузыре может скапливаться до 50 мл желчи (это его объем), которая при необходимости, благодаря сокращению мышечных стенок, поступает через выводящий и общий желчный канал в ДПК. Функциональной особенностью желчного пузыря является способность концентрировать желчь таким образом, чтобы в его пространстве в 50 мл ее накапливалось в высококонцентрированном виде соответствующей объему в 1 л и более.

Желчь и желчные пигменты участвуют в расщеплении и усвоении липидов. Выход содержимого ЖП связан с процессом пищеварения и контролируется вегетативной нервной системой: орган получает сигнал о поступлении в ДПК пищевого комка (химуса) и сокращается, выбрасывая секрет в проток. Это происходит в ответ на жирную пищу. В противном случае при непрерывном поступлении в кишечник (при отсутствии пищи и кишечного содержимого), слизистая органа повреждалась бы под агрессивным воздействием кислот.

ЖП не является незаменимым органом: после его резекции функции накопления желчи выполняет ДПК.

Как связан желчный пузырь с поджелудочной железой?

Желчный пузырь связан с ПЖ анатомически и функционально.

Анатомически протоки ПЖ (вирсунгов и добавочный — санториниев, который располагается в головке ПЖ и может соединяться с главным либо быть самостоятельным) и холедох (проток желчного пузыря) впадают в просвет ДПК. Существует несколько вариантов их конечного расположения:

- 1 тип — 55%: вирсунгов и общий желчный объединяются в общую ампулу;

- 2 тип — 33%: протоки сливаются в один вблизи ДПК без образования ампулы;

- 3 тип — 4%: каналы не объединяются;

- 4 тип — 8%: сливаются на большом расстоянии от фатерова соска.

Особенно связь между органами выражена при первом типе строения протоков, когда они соединяются в один общий с образованием ампулы, куда поступают и поджелудочный сок, и желчь одновременно. Такое строение чаще приводит к патологии, поскольку общий проток может обтурироваться камнем, опухолью, перекрываться полипом, прекращая выход содержимого в кишечник.

Существует и тесная функциональная связь этих органов. Переваривание пищи происходит при непосредственном участии поджелудочного сока, содержащего ферменты. Именно они расщепляют углеводы, жиры и белки на более простые составляющие, которые всасываются в кровь и участвуют в дальнейших процессах жизнедеятельности человека. Стимулируют выделение панкреатического секрета желчные кислоты, входящие в состав желчи. В свою очередь, выход желчи в просвет кишечника регулируется гуморальным и нервным путем.

Энзимы поступают в канал ДПК в неактивном виде. Для их полноценной деятельности необходима энтерокиназа — фермент, вырабатываемый клетками стенки тонкой кишки. Активной она становится под воздействием желчных кислот, выбрасываемых ЖП в ответ на сигналы вегетативной нервной системы при поступлении химуса (пищевого комка) в просвет ДПК. Процесс переваривания пищи не может происходить без секрета ПЖ или желчи. Любое нарушение в их синтезе или поступлении в ДПК приводит к заболеваниям органов пищеварения и тяжелым осложнениям. Патология в одном из этих органов может влиять на развитие изменений в другом.

Заболевания желчного пузыря

К болезням ЖП относятся следующие патологии:

- воспалительный процесс – холецистит;

- образование конкрементов в просвете пузыря — желчнокаменная болезнь;

- нарушение моторики протоков — дискинезия;

- полипы;

- злокачественные новообразования;

- паразитарные болезни (лямблиоз, описторхоз, фасцилез).

Любой патологический процесс в ЖП сопровождается воспалением — холециститом.

Конкременты, которые образуются в просвете ЖП, состоят из холестерина и солей кальция, связанных между собой билирубином. Камень, полип или опухоль могут заблокировать пузырный проток, что приведет не только к развитию желчной колики, но и может вызвать острый панкреатит.

Патологии поджелудочной железы

Поджелудочная железа чаще всего подвержена воспалительным процессам, которые, в свою очередь, при гибели клеток органа могут вызвать нарушение выработки гормонов (в том числе — инсулина) и развитие сахарного диабета.

Помимо этого, диагностируются:

- кисты;

- полипы;

- абсцессы;

- злокачественные новообразования или поражение метастазами из соседних органов.

У каждого заболевания существуют определенные причины и провоцирующие факторы риска. Во многих случаях к патологии ПЖ приводят изменения в желчном пузыре. Иногда выраженное воспаление с тотальной гибелью клеток паренхимы ПЖ (панкреонекроз) вызывает отек железы, который может сдавливать общий с ЖП проток. К воспалению в стенках желчного пузыря в связи со сдавлением или деформацией общего протока, застоем желчи или нарушением кровообращения в тканях ПЖ могут привести:

- опухоль;

- киста;

- кальцификат.

Как диагностировать и различить патологии?

Патологии ПЖ и желчного пузыря по своим клиническим симптомам имеют много общего. При панкреатите, как и при воспалении в ЖП, может болеть в правом подреберье. Боли становятся интенсивными после нарушения диеты и употребления жирной, острой, жареной пищи, алкоголя, даже в небольших количествах.

Физические нагрузки и стрессы тоже могут вызвать дискомфорт и боли в подреберьях с иррадиацией в руку, плечо, поясницу, при панкреатите они становятся опоясывающими.

Появляются диспепсические проявления:

- тошнота;

- рвота;

- изжога;

- отрыжки;

- метеоризм.

Возникает симптоматика астенического синдрома:

- резкая слабость;

- утомляемость;

- плохой сон;

- отсутствие аппетита.

Дифференцировать обострение хронического воспалительного процесса в железе и ЖП иногда сложно из-за схожести клинической картины, которую можно при определенном анамнезе связывать с каждым из органов пищеварения. Особенностями при панкреатите являются:

- панкреатический понос — жирный сероватого цвета частый стул со зловонным запахом и остатками непереваренной пищи (одно из первых проявлений болезни);

- многократная рвота, не приносящая облегчения;

- боли различной локализации.

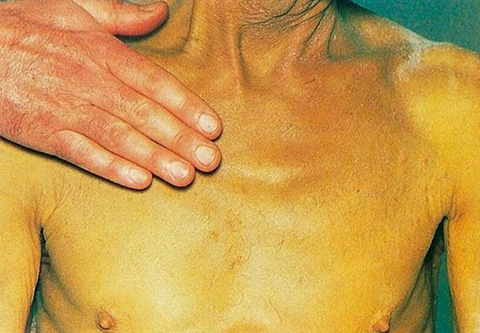

Патология ЖП, помимо перечисленных признаков, проявляется билиарной гипертензией, вызванной застоем желчи. Проявляется:

- желтушностью кожных покровов и слизистых;

- зудом кожи;

- увеличением селезенки, а в дальнейшем синдромом гиперспленизма (анемия, лейкопения, тромбоцитопения);

- асцитом в тяжелых случаях без лечения.

Клинических проявлений для уточнения пораженного органа недостаточно. Пациента нужно обследовать детально, проверить функции желчного пузыря и ПЖ. Для исключения объемных процессов требуется проверка состояния органа с помощью функциональных исследований:

- УЗИ;

- МРТ;

- КТ;

- спленопортография – рентгенография сосудов портальной системы с контрастом;

- допплерография сосудов печени.

Эти методы позволяют определить состояние паренхимы и границ ПЖ, стенок, наличие конкрементов, полипов, других образований в ЖП.

Лабораторные исследования включают целый ряд показателей, которые необходимо проверять для уточнения диагноза:

- общеклинический анализ крови;

- кровь на сахар;

- диастаза мочи и крови;

- билирубин (общий, прямой, непрямой);

- общий белок и его фракции;

- холестерин, щелочная фосфатаза;

- коагулограмма.

Врач индивидуально назначает конкретные обследования с учетом жалоб, анамнеза, объективного статуса и тяжести состояния, в котором обратился пациент. На основании полученных данных назначаются лекарственные средства или решается вопрос о других методах лечения.

Какое влияние оказывают органы друг на друга?

Поскольку органы пищеварительной системы тесно связаны между собой, патология любого из них не может протекать изолированно. Особенно это касается желчнокаменной болезни — холелитиаза, которая по своей распространенности в последние годы не уступает болезням сердца. При обтурации общего протока камнем происходит скопление большого количества панкреатического секрета и желчи не только в общих протоках, но и в мелких каналах ПЖ. Давление в них резко повышается, поскольку печень и ПЖ продолжают функционировать и производить поджелудочный сок и желчь. Мелкие и хрупкие протоки ПЖ разрываются, их содержимое поступает в паренхиму органа. Одновременно повреждаются клетки ткани и близлежащие сосуды. При травме (разрыве протоков) ферменты активируются, в паренхиме начинается процесс самопереваривания железы — развивается панкреатит, который может осложниться массивным панкреонекрозом. Одновременно воспаляются стенки ЖП, приводя к холециститу, застою желчи, гиперспленизму, асциту.

Поэтому при первых симптомах, даже невыраженных и, как кажется, незначительных нельзя заниматься самолечением и применять народные методы. Необходимо немедленно обращаться к специалисту.

Как будут работать органы в случае резекции одного из них?

Желчный пузырь – вспомогательный орган, поэтому при патологических образованиях или выраженном воспалительном процессе (флегмонозном или гангренозном холецистите), который сопровождается панкреатитом, показана холецистэктомия. В противном случае это вызовет развитие панкреонекроза – жизнеугрожающего состояния с неблагоприятным прогнозом. Чем раньше проведена операция, тем меньше риск развития панкреатита. Функции ЖП принимает двенадцатиперстная кишка: вырабатываемая печенью желчь, поступает в ее просвет. Это происходит постоянно, по мере выработки желчи, а не в момент приема пищи. Поэтому поражается слизистая ДПК, происходит расстройство микрофлоры в толстом кишечнике, что приводит к нарушениям стула (запору или поносу), может развиться панкреатит.

При удалении ПЖ или ее пораженной части назначается заместительная терапия: пациент принимает сахароснижающие препараты при имеющемся сахарном диабете или ферменты. Дозировка определяется эндокринологом или гастроэнтерологом индивидуально в каждом случае. Прием этих лекарств необходим на протяжении длительного времени (месяцы, годы, иногда — всю жизнь). Помимо медикаментозной терапии, человек должен соблюдать жесткую диету: стол № 9 — при сахарном диабете, стол № 5 — при панкреатите.

Во избежание тяжелых последствий и пожизненного приема препаратов со строгой диетой нужно беречь здоровье, отказаться от вредных привычек и вовремя обращаться к врачу.

Список литературы

- Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота. Л. Медицина 1972 г.

- Физиология человека: учебное пособие под редакцией В.М. Смирнова. М. Медицина 2001 г.

- Кузина С.И. Нормальная физиология: конспект лекций под редакцией С.С. Фирсова. М. Эксмо 2006 г.

- Лойт А.А., Звонарев Е.Г. Поджелудочная железа: связь анатомии, физиологии и патологии. Клиническая анатомия. №3 2013 г.

- Полтырев С.С., Курцин И.Т. Физиология пищеварения. М. Высшая школа. 1980 г.

Источник

Жёлчный пузырь и поджелудочная железа играют важную роль в процессе пищеварения. Патологическое функционирование одного из органов нередко отражается на здоровье другого. Развитие вторичных заболеваний зависит от индивидуальных особенностей организма, анатомического строения пищеварительной системы, образа жизни больного. Симптомы патологий двух органов взаимосвязаны, поэтому для постановки диагноза требуется обследование.

Строение и функции

Где находится жёлчный пузырь и поджелудочная железа, какие функции они выполняют, знают не все.

Резервуар для хранения жёлчи расположен под печенью, в правом отделе брюшной полости. Пузырь представляет собой полый мешочек, который состоит из дна, тела и шейки.

Основные предназначения органа:

- Накопление и концентрация жёлчи.

- Вывод содержимого в просвет 12-перстной кишки.

- Защита организма от токсического воздействия агрессивных веществ, входящих в состав печёночного секрета.

Жёлчь состоит из следующих компонентов:

- воды;

- жёлчных солей;

- билирубина;

- холестерина;

- жирных кислот;

- лецитина.

Жёлчь выводит из организма ненужные вещества, с которыми не справляются почки. Жирные кислоты участвуют в обработке (эмульгировании) жиров. Вода нужна для разжижения химуса (пищевого комка), попавшего из желудка в 12-перстную кишку.

Поджелудочная железа располагается позади желудка, в левом отделе брюшной полости и представляет собой дольчатое образование, состоящее из тела, головы и хвоста.

В организме орган выполняет следующие функции:

- Нормализует углеводный, белковый и жировой обмены.

- Служит источником ферментов. Орган вырабатывает амилазу, липазу, трипсин, химотрипсин. Эти ферменты необходимы для переваривания пищи.

- Синтезирует гормоны — инсулин, глюкагон, грелин.

Каждая долька поджелудочной железы выполняет отдельную функцию:

- ацинус вырабатывает панкреатический сок (около 1,5–2 литров в сутки);

- островок Лангерганса синтезирует гормоны.

В составе панкреатического сока присутствует:

- Вода. Она разжижает пищу для улучшения переваривания.

- Ферменты. Расщепляют крахмал до сахаров, участвуют в процессе переваривания белков и переработки жиров.

- Микроэлементы. Преобразуют кислую среду в щелочную, предотвращая раздражение и воспаление 12-перстной кишки.

За прочие функции поджелудочной железы отвечают гормоны:

- глюкагон защищает от критического падения уровня сахара, снижает содержание холестерина, стимулирует синтез инсулина;

- инсулин понижает уровень сахара, регулирует ферментативную функцию и участвует в синтезе липидов;

- грелин отвечает за чувство голода.

Поджелудочная железа и жёлчный пузырь соединены общим протоком, через который в просвет 12-перстной кишки попадают печёночный секрет и панкреатический сок.

Расстройства органов развиваются по разным причинам, среди которых:

- обратный заброс жёлчи в соседний орган, что приводит к раздражению его внутренних стенок;

- плохое питание;

- вредные привычки;

- воспалительные процессы;

- инфицирование бактериальной или грибковой флорой;

- новообразования, кисты;

- стрессы;

- наличие сопутствующих расстройств.

В норме жёлчь не забрасывается в протоки поджелудочной железы, а панкреатический сок в жёлчевыводящие пути.

Болезни поджелудочной и жёлчного

К распространённым патологиям жёлчевыводящих путей относят дискинезию (по гипер- и гипокинетическому типам). Это нарушение двигательной активности пузыря, при котором его стенки слишком часто или редко сокращаются.

Причинами для первичного расстройства моторики служат:

- регулярные стрессы;

- патологии вегетативной нервной системы;

- погрешности в питании;

- отсутствие физических нагрузок;

- аллергические реакции.

Вторичная дискинезия возникает на фоне других патологий гепатобилиарной системы. Часто причиной выступают бактериальные и паразитарные поражения. Не реже у больных диагностируют холецистит — воспаление пузыря.

Он протекает в острой или хронической форме, возникает:

- из-за злоупотребления тяжёлой пищей;

- по причине наличия вредных привычек;

- вследствие инфекций;

- из-за аутоиммунных процессов;

- вследствие малоподвижного образа жизни;

- из-за загибов жёлчного пузыря;

- по причине появления опухолей;

- из-за патологий пищеварительного тракта.

Острый воспалительный процесс часто связан с ухудшением оттока жёлчи.

Оно развивается на фоне:

- Доброкачественных и злокачественных опухолей.

- Стриктур.

- Жёлчекаменной болезни.

- Дискинезии по гипокинетическому типу.

- Изменений состава жёлчи, её сгущения.

Жёлчекаменная болезнь характеризуется формированием плотных образований внутри мешочка, называемых конкрементами. Патологический процесс начинается с появления хлопьев. Слипаясь между собой, они образуют небольшие камни, которые соединяются и увеличиваются в размерах.

Точные причины развития жёлчекаменной болезни неясны. Врачи считают, что основной фактор — сбой обменных процессов, который возникает при неправильном питании, алкоголизме, курении.

Длительное игнорирование ЖКБ (жёлчекаменной болезни) приводит к необходимости удалять камни совместно с жёлчным.

Опухоли пузыря встречаются реже, по сравнению с вышеперечисленными патологиями.

Пациенты, у которых одновременно поражены поджелудочная железа и жёлчный пузырь, интересуются, как они связаны между собой. Основная причина совокупности расстройств — общий проток, через который происходит заброс жёлчи и камней в железу, а также инфицирование патогенами.

Самым распространённым заболеванием железы является острый и хронический панкреатит (воспаление). Проявления недуга зависят от первоначальной причины, поражённой доли поджелудки, наличия других заболеваний, индивидуальных особенностей организма. Панкреатит провоцируют те же факторы, что приводят к прочим патологиям билиарной системы.

Длительное течение панкреатита опасно и приводит к следующим осложнениям:

- деформации контуров железы;

- нарушению работы органа;

- эрозиям;

- нагноению;

- перфорациям железы;

- рубцеванию;

- отмиранию ткани поджелудки;

- сепсису;

- перитониту.

Кроме того, запущенный хронический панкреатит увеличивает вероятность малигнизации (перерождения здоровых клеток в злокачественные). Среди всех онкологических опухолей, рак выявляют у 3% людей, преимущественно мужского пола.

Когда поражаются островки Ларгенганса, развивается сахарный диабет 1 или 2 типа. Если же недуг затронул ацинус, в первую очередь страдает пищеварение.

Развитие патологий жёлчного пузыря и поджелудочной железы отражается на качестве процесса пищеварения и приводит к ухудшению общего самочувствия.

Характерные симптомы патологий органов

Клиническая картина заболеваний похожа.

Больной отмечает появление:

- болей различной интенсивности в правом и левом подреберье, по центру;

- потери аппетита;

- тошноты, рвоты;

- повышенного газообразования;

- запоров, диареи, неустойчивого стула;

- примесей в фекалиях (жир, кровь, слизь, непереваренные комочки пищи);

- изжоги.

При жёлчном застое наблюдаются:

- желтушность кожных покровов, слизистых оболочек, глазных склер;

- боли справа, отдающие в лопатку;

- горечь во рту.

Когда жёлчь оказывается в поджелудочной железе, симптомы довольно тяжёлые:

- сильная боль:

- лихорадка;

- рвота, диарея.

Такое состояние становится причиной срочной госпитализации.

Следствием длительного течения панкреатита и холецистита является нарушение всасывания питательных веществ, что проявляется:

- Упадком сил, апатией.

- Головокружениями.

- Повышенной тревожностью, бессонницей.

- Ухудшением тонуса кожи, шелушением, появлением прыщей, трещин.

- Бледностью, землистым оттенком лица.

- Ломкостью ногтей, волос.

- Потерей зубов и рядом других расстройств.

Нередко патологии пищеварительного тракта диагностируют у лиц, страдающих экземами, псориазом и другими хроническими заболеваниями.

При развитии сахарного диабета 1 типа присоединяются:

- постоянная жажда;

- сухость во рту;

- обильное мочеиспускание;

- стремительная потеря веса;

- появление белой пелены перед глазами;

- снижение либидо.

Второй тип патологии встречается у 95% заболевших.

К клинической картине диабета 1 типа присоединяются:

- повышение артериального давления;

- развитие заболеваний мочеполовой системы;

- онемение, покалывание конечностей;

- постоянное чувство разбитости;

- появление длительно незаживающих ран;

- кожный зуд.

Гестационный тип диабета (у беременных) в основном протекает бессимптомно. В редких случаях его проявления схожи с 1 и 2 типом нарушения.

Злокачественные новообразования часто появляются на фоне других заболеваний, поэтому могут проявляться всеми вышеперечисленными признаками.

На ранних стадиях болезней симптомы могут быть слабо выражены или полностью отсутствовать.

Диагностика

Самым информативным методом выявления нарушений со стороны пищеварительного тракта является ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости.

Оно позволяет выявить:

- врождённые пороки развития;

- воспалительные процессы;

- изменение размеров, контуров, структуры органов;

- кисты, опухоли, камни и прочее.

Работу внутренних органов и нарушения метаболизма поможет оценить биохимический анализ крови, а состояние организма в целом — общий.

Для выявления сахарного диабета сдают глюкозу крови, в том числе с нагрузкой, и общий анализ мочи.

Копрограмма покажет изменения физических и микроскопических характеристик кала, которые вызваны нарушением работы верхних и нижних отделов пищеварительного тракта.

Бакпосев кала выявит дисбактериоз. Это нарушение нормального соотношения полезной и патогенной микрофлоры.

Анализ на паразитов определит наличие яиц или активных особей глистов, лямблий, аскарид. Они могут поражать как жёлчный пузырь, так и поджелудочную железу.

Проведение анализа дуоденального содержимого позволит оценить объем и состав жёлчи, а также панкреатического сока. При необходимости делается бактериологический посев с определением чувствительности. Часто этого комплекса исследований достаточно для постановки точного диагноза.

В спорных случаях проводят:

- КТ (компьютерную томографию) или МРТ (магниторезонансную томографию) брюшной полости.

- Рентген. Проводится с внутривенным введением изотопов или без него.

- Биопсию. Это гистологическое и цитологическое исследование образца ткани.

- Анализ на фекальную эластазу-1 и онкомаркеры.

- Тест Лунда бентираминовый, с метионином, парааминобензойной кислотой или эфиром-мехолилом.

- Панкреатолауриновую пробу.

- Фиброэзофагогастродуоденоскопию.

При выявлении сопутствующих расстройств список исследований увеличивается.

Терапия

Как лечить поджелудочную и жёлчный пузырь решают на основании результатов обследования.

Схема подбирается индивидуально для каждого пациента и может включать:

- консервативные методы;

- оперативное вмешательство;

- физиотерапевтические процедуры;

- лечебную физкультуру;

- диетотерапию;

- лечение травами;

- посещение специализированных курортов и санаториев.

Из медикаментов назначаются:

- Жёлчегонные. Могут разжижать печёночный секрет, или способствовать его выталкиванию из жёлчного пузыря. Рекомендованы Хофитол, Гепатрин.

- Ферменты. Помогают поддерживать в норме пищеварение. Обычно выписывают Креон и Мезим.

- Противовоспалительные. Устраняют инфекцию — причину недуга. Назначать принято Ибупром, Ибупрофен.

- Сорбенты. Они, словно губки, впитывают яды, токсины. Рекомендованы Полисорб, Энтеросгель.

- Антибиотики. Убивают все микроорганизмы. Поскольку погибает и полезная флора, назначаются в крайних случаях. Выписывают Азитромицин и Ципрофлоксацин.

- Противопаразитарные. Их действие направлено против гельминтов. Действенны Вормил, Пирантел.

- Обезболивающие и спазмолитики. Помогают избавиться от дискомфорта, колик. Рекомендованы Нош-па и Нурофен.

- Пробиотики и пребиотики. Обычно назначаются параллельно антибиотикам, дабы восполнить полезную микрофлору. Выписывают Линекс, Хилак Форте.

- Слабительные, антидиарейные. Назначаются при выраженных нарушениях стула. Рекомендованы Дюфалак и Лоперамид.

- Противорвотные. Принимаются при многократной рвоте, чреватой обезвоживанием организма. Назначают Домперидон, Меклозин.

Хирургическое лечение проводят при наличии:

- врождённых аномалий в строении органов желудочно-кишечного тракта;

- сужения протоков;

- жёлчекаменной болезни;

- механических преград, препятствующих нормальному оттоку секретов из органов;

- осложнений.

Итогом жёлчекаменной болезни нередко является удаление жёлчного пузыря (холецистэктомия). Её также проводят при раке и серьёзных поражениях органа. При соблюдении рекомендаций врачей пациент продолжает вести нормальный образ жизни, в приёме дополнительных медикаментов не нуждается.

Если опухоль обнаружена в поджелудочной железе, удаляют часть или весь орган (панкреатектомия). Это существенно отражается на качестве жизни больного. Требуются ежедневные инъекции инсулина и приём ферментов.

Рацион больных ограничивается списком продуктов, разрешённых диетой №5 по Певзнеру. При обострении ограничения строже. В первые несколько дней рекомендуется голодание. Затем разрешены отвары и некрепкие чаи. После, в меню добавляются пюре из разрешённых врачом продуктов. Фитотерапию начинают только с разрешения доктора.

Полезными будут следующие травы:

- ромашка;

- бессмертник;

- цикорий;

- одуванчик;

- кукурузные рыльца.

При раке жёлчного пузыря и поджелудочной железы проводят иссечение опухоли и окружающих тканей. Лечение дополняют химической и лучевой терапией.

Осложнения и профилактика

Любые нарушения в организме чреваты развитием новых заболеваний.

Острый панкреатит может приводить к таким осложнениям, как:

- Язвенное поражению желудка и кишечника, внутреннему кровотечению.

- Тромбоз сосудов.

- Печёночная и почечная недостаточности.

- Ишемическая болезни сердца.

- Тахикардия.

- Психозы.

- Свищи, флегмоны, нарывы в брюшной полости.

- Перитонит и сепсис.

- Плеврит, пневмония, дыхательная недостаточность.

Острый холецистит часто сопровождается:

- Появлением нарывов.

- Перфорацией стенок, излитием содержимого в брюшную полость, с последующим её воспалением.

- Заражением крови.

- Развитием острого воспаления поджелудочной железы.

Хронические расстройства не менее опасны и приводят:

- К повышению вероятности развития рака.

- Ухудшению функционирования органов.

- Рубцеванию стенок поджелудочной и жёлчного.

- Отмиранию ткани (некрозу).

- Нарушению химических процессов и сбою работы всех органов.

В большинстве случаев осложнения развиваются на фоне самолечения и позднего обращения за медицинской помощью.

Поэтому врача (терапевта, гастроэнтеролога) рекомендуется посещать регулярно:

- раз в год — при отсутствии клинических признаков;

- минимум раз в полгода — при появлении жалоб.

Нередко болезни жёлчного пузыря и поджелудочной железы можно предотвратить.

Для этого нужно:

- правильно питаться;

- избегать стрессовых ситуаций;

- исключить вредные привычки;

- вести активный образ жизни;

- чередовать физическую активность и отдых;

- больше гулять;

- закаляться;

- систематически проходить профилактические обследования.

Иногда патологии развиваются у людей, ведущих здоровый образ жизни. В таком случае ключевым фактором в выздоровлении будет своевременное обращение к доктору.

Люди часто игнорируют незначительные симптомы со стороны органов пищеварения. На ранней стадии заболевания печени, жёлчевыводящих путей и поджелудочной лечатся быстрее и зачастую не приводят к серьёзным осложнениям. Длительное игнорирование болевых ощущений, горечи во рту и прочих признаков может привести к необратимым последствиям — инвалидности, коме и даже смерти.

Источник