И печенью проток поджелудочной железы впадает

Протоки в поджелудочной железе

Желчные протоки — это целая система каналов, которая отводит всю желчь в двенадцатиперстную кишку из желчного пузыря и печени. Таким образом, из печени протоки открываются в двенадцатиперстную кишку.

Начинаются пищеварительные протоки в пищеводе. Иннервация желчных протоков происходит с помощью ветвей нервного сплетения, которые находятся непосредственно в области печени.

Продвижение желчи дальше по желчевыводящим путям осуществляется при помощи давления, которое оказывает печень. Тонус стенок желчного пузыря и сфинктеры тоже участвуют в продвижении желчи. Выходящие из печени протоки, таким образом, являются одним из вспомогательных элементов системы пищеварения.

Поджелудочная железа — это орган, относящийся к пищеварительной системе человека. Протоки поджелудочной железы у большинства людей имеют одинаковое строение. Но многие люди не знают, откуда они начинаются и куда дальше впадают. Вся система имеет два выводных протока, которые, в свою очередь, впадают в двенадцатиперстную кишку.

Помимо основных двух протоков, имеются и небольшие выводные системы.

Основной канал открывается у самого хвоста поджелудочной железы и идет дальше к двенадцатиперстной кишке. По всей длине этого канала открываются и другие, более мелкие по диаметру и длине выводные потоки.

Количество выводных потоков у каждого человека будет индивидуальным. У самой головки поджелудочной железы в главный проток впадает еще и добавочный.

В области головки вирсунгов канал сливается с санториниевым и общим желчным каналом. После через просвет открываются в кишку большим фатеровым соском (дуоденальным).

Слияние выводных каналов печени и поджелудочной проходит через общий желчный проток. Он образуется после слияния желчного пузырного канала с общим печеночным протоком в печени.

У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

В анатомии соединения выводящих протоков поджелудочной и печени выделяют 4 структуры. Первый случай характерен для 55%, когда в месте впадения протоков образуется общая ампула.

При таком строении сфинктер контролирует оба выхода. Во втором случае выводные каналы сливаются, не образуя ампулы, а после открываются в кишку.

Такое расположение встречается у 34% людей. Редким считается 3-й тип расположения выходов (4%), когда основные протоки печени и поджелудочной впадают отдельно.

Четвертый случай свойственен 8,4%, при котором оба выводящих протока соединяются на большом отдалении от дуоденального соска.

Строение выводных каналов органа

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков. Главный из них — канал Вирсунга, добавочный — проток Санторини.

Основной проток берет начало в хвосте железы и тянется через весь орган. Канал имеет форму дуги или буквы S, чаще всего повторяя форму железы.

От головки к хвосту четко просматривается сужение протока поджелудочной железы. По всей протяженности он сливается с более мелкими протоками.

Их структура и количество для каждого человека индивидуальны. Одни имеют магистральную структуру, тогда число канальцев достигает 30-ти, другие — рассыпной, при котором можно насчитать до 60-ти мелких протоков.

В первом случае расстояние между мелкими протоками варьирует от 0,6 до 1,6 см, а во втором намного меньше — от 0,08 до 0,2 см.

Главный выводной канал поджелудочной проходит через весь орган к головке, где впадает в двенадцатиперстную кишку через просвет. В области впадения сформирован клапан, который носит название сфинктер Одди.

Он контролирует вывод ферментов из железы. За 0,3 см до сфинктера в главный выводящий проток впадает канал Санторини.

В единичных случаях он имеет самостоятельный выход из железы, что не относят к патологии. Такая структура не оказывает пагубного влияния на общее состояние здоровья человека.

Источник

Одна из функций железы, называемой поджелудочной, — выработка панкреатических энзимов для работы желудочно-кишечной системы. Протоки поджелудочной железы считаются одними из главных участников транспортировки и вывода пищеварительного секрета. По ним ферменты, выработанные ацинусами, выводятся в 12-ти перстную кишку. Различают главный канал поджелудочной железы, добавочный и мелкие протоковые канальцы.

Общие сведения об органе

Поджелудочная железа находится почти в центре тела напротив 1—2-го позвонка поясницы в забрюшинной полости. Исходя из названия, можно сказать, что она находится под желудком, что характерно для положения лежа. Если человек стоит, желудок и железа располагаются на одинаковом уровне. Их разделяет жировая прослойка — сальник. Форма органа продолговатая и разделяется на три части:

- головка, которая прилегает к двенадцатиперстной кишке, расположена у 1—3-го позвонка поясницы, самая массивная;

- тело, которое имеет форму треугольник, поэтому в его анатомии выделяют три края, и находится на уровне 1 поясничного позвонка;

- хвост, который имеет конусовидную форму.

По характеру выполняемых функций железа делится на экзокринные и эндокринные составляющие. Первые формируют основную часть органа. Представляют собой ацинусы и дольки, состоящие из экзокринных панкреацитов. Это клетки продуцируют основные ферменты для пищеварительной системы — амилазу, липазы, протеазы. Через мелкие канальцы из ацинусов ферменты выводятся протоками побольше в основной проток поджелудочной, ведущий в кишку — вирсунгов проток поджелудочной железы.

Эндокринные составляющие локализуются в толще экзокринной массы (всего 1% от общего веса органа). Их плотность увеличивается к хвосту железы. Это небольшие клетки округлой формы, так называемые островки Лангерганса. Эти образования густо переплетаются с кровеносными капиллярами, поэтому их секрет попадает сразу в кровь. Главная задача этих клеток контролировать процессы метаболизма путем секретирования гормонов. Два из них вырабатывает только поджелудочная железа: инсулин и глюкон.

Вернуться к оглавлению

Строение выводных каналов органа

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков.

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков.

Система вывода секреции состоит из двух крупных протоков. Главный из них — канал Вирсунга, добавочный — проток Санторини. Основной проток берет начало в хвосте железы и тянется через весь орган. Канал имеет форму дуги или буквы S, чаще всего повторяя форму железы. От головки к хвосту четко просматривается сужение протока поджелудочной железы. По всей протяженности он сливается с более мелкими протоками. Их структура и количество для каждого человека индивидуальны. Одни имеют магистральную структуру, тогда число канальцев достигает 30-ти, другие — рассыпной, при котором можно насчитать до 60-ти мелких протоков. В первом случае расстояние между мелкими протоками варьирует от 0,6 до 1,6 см, а во втором намного меньше — от 0,08 до 0,2 см.

Главный выводной канал поджелудочной проходит через весь орган к головке, где впадает в двенадцатиперстную кишку через просвет. В области впадения сформирован клапан, который носит название сфинктер Одди. Он контролирует вывод ферментов из железы. За 0,3 см до сфинктера в главный выводящий проток впадает канал Санторини. В единичных случаях он имеет самостоятельный выход из железы, что не относят к патологии. Такая структура не оказывает пагубного влияния на общее состояние здоровья человека.

Вернуться к оглавлению

Нормальные размеры выводных каналов

Основной выводной канал берет начало в хвосте, а заканчивается на стыке головки поджелудочной и кишки. Нормальная длина Вирсунгова протока — 16—23 см. Диаметр протока постепенно сужается к хвосту. На различных участках величины достигают:

- в начале — 0,1—0,17 см;

- у области тела — 0,24—0,26 см;

- на выходе — 0,28—0,33 см.

Вернуться к оглавлению

Куда открываются протоки железы и печени?

В области головки вирсунгов канал сливается с санториниевым и общим желчным каналом. После через просвет открываются в кишку большим фатеровым соском (дуоденальным). Слияние выводных каналов печени и поджелудочной проходит через общий желчный проток. Он образуется после слияния желчного пузырного канала с общим печеночным протоком в печени. У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

У 40% людей добавочный проток открывается в кишку отдельно малым дуоденальным соском.

В анатомии соединения выводящих протоков поджелудочной и печени выделяют 4 структуры. Первый случай характерен для 55%, когда в месте впадения протоков образуется общая ампула. При таком строении сфинктер контролирует оба выхода. Во втором случае выводные каналы сливаются, не образуя ампулы, а после открываются в кишку. Такое расположение встречается у 34% людей. Редким считается 3-й тип расположения выходов (4%), когда основные протоки печени и поджелудочной впадают отдельно. Четвертый случай свойственен 8,4%, при котором оба выводящих протока соединяются на большом отдалении от дуоденального соска.

Вернуться к оглавлению

Аномалии и расширение протока

Изменения и отклонения в анатомии органа относят к аномалии развития. Причины обычно носят врожденный характер. Генетические дефекты могут привести к раздвоению основного канала, что приводит к образованию пары главных выводных ветвей. Возможно возникновение сужения — стеноза. В результате застоя или закупорка мелких канальцев и основного канала развивается панкреатит. Сужение выводных канальцев приводит к проблемам с пищеварением. Застой и изменения жидкости провоцирует кистозный фиброз, что вызывает видоизменения не только железы, а и некоторых систем организма.

У 5% людей может сформироваться дополнительный проток, который называют абберантным (добавочным). Начало он берет в области головки, а через сфинктер Хелли выводит пищеварительные ферменты в кишку. Дополнительный выводной канал не считается заболеванием, но требует специального изучения и лечения. Следует отметить, что закупорка нередко вызывает приступы острого панкреатита.

Нормальный размер вирсунгова протока составляет 0,2 см. Изменение размеров ведет к сбою работы поджелудочной железы. Расширение протока может приводить к появлению опухоли или камней в железе. Нередки случаи перекрытия интрапанкреатического протока в поджелудочной, развития хронического панкреатита. Острые формы заболеваний нередко требуют панкреатэктомии (удалению органа).

Источник

Печень

(hepar)

самая крупная пищеварительная железа,

которая имеет сложное строение и

множество функций (рис. 27). Цвет органа

красно-коричневый с различными оттенками

в зависимости от вида животных.

Консистенция печени плотная, форма

уплощенная выпукло-вогнутая. Печень

вырабатывает желчь, которая необходима

для омыления жирных кислот, а также для

усиления действия ферментов сока

поджелудочной железы. Печень относительно

крупнее у хищников, которые употребляют

более жирную пищу в сравнении с

травоядными. Желчь, выделяемая печенью

через проток вливается в самое начало

двенадцатиперстной кишки. Печень

является барьером для крови, следующей

из желудочно-кишечного тракта, так как

обезвреживает токсические вещества,

поступающие из кишечника. Она хранит в

виде гликогена углеводы, поступившие

из кишечной стенки, нейтрализует

токсические продукты белкового обмена,

локализующиеся в крови. Печень участвует

в белковом, углеводном, жировом и других

обменах. В плодный период печень является

мощным органом кроветворения, занимая

практически всю брюшную полость до

входа в таз. Через печень протекает и

фильтруется для обезвреживания вся

кровь оттекающая по воротной

вене – v.

portae

(6) – из желудка, селезенки и кишечника.

Печень служит мощным депо крови, так

каке в ней может находиться до 20% всей

крови организма.

Печень

распологается позади диафрагмы. Снаружи

печень выстлана гладкой, блестящей,

овлажненной серозной оболочкой

(висцеральным листком брюшины), которая

сращена с соединительнотканной оболочкой.

От последней внутрь печени отходят

прослойки соединительной ткани.

Краниальная, диафрагмальная

поверхность

– faciesdiaphragmatica

– печени выпуклая и прилежит к диафрагме.

Противоположная, обращенная к желудку

и кишечнику вогнутая поверхность

называется висцеральной

– faciesviscerales.

Верхний край

печени –

margodorsalis

– тупой, и через него проходят каудальная

полая вена, частично срастаясь с печенью,

принимая здесь печеночные вены, несущие

венозную кровь из чудесной сети печени.

Слева от каудальной полой вены имеется

пищеводное

вдавление

– imрressioesophagea.

Остальные края, левый,

правый и вентральный

– margosinister,

dexteretventralis

– утонченные, заостренные, или острые.

Междолевыми

вырезками

– incisuraeinterlobularis,

проходящими по острому краю печень

делится на доли. Срединная, или основная

вырезка подразделяет печень на левую

и правую доли

– lobussinisteretdexter

(1,4).

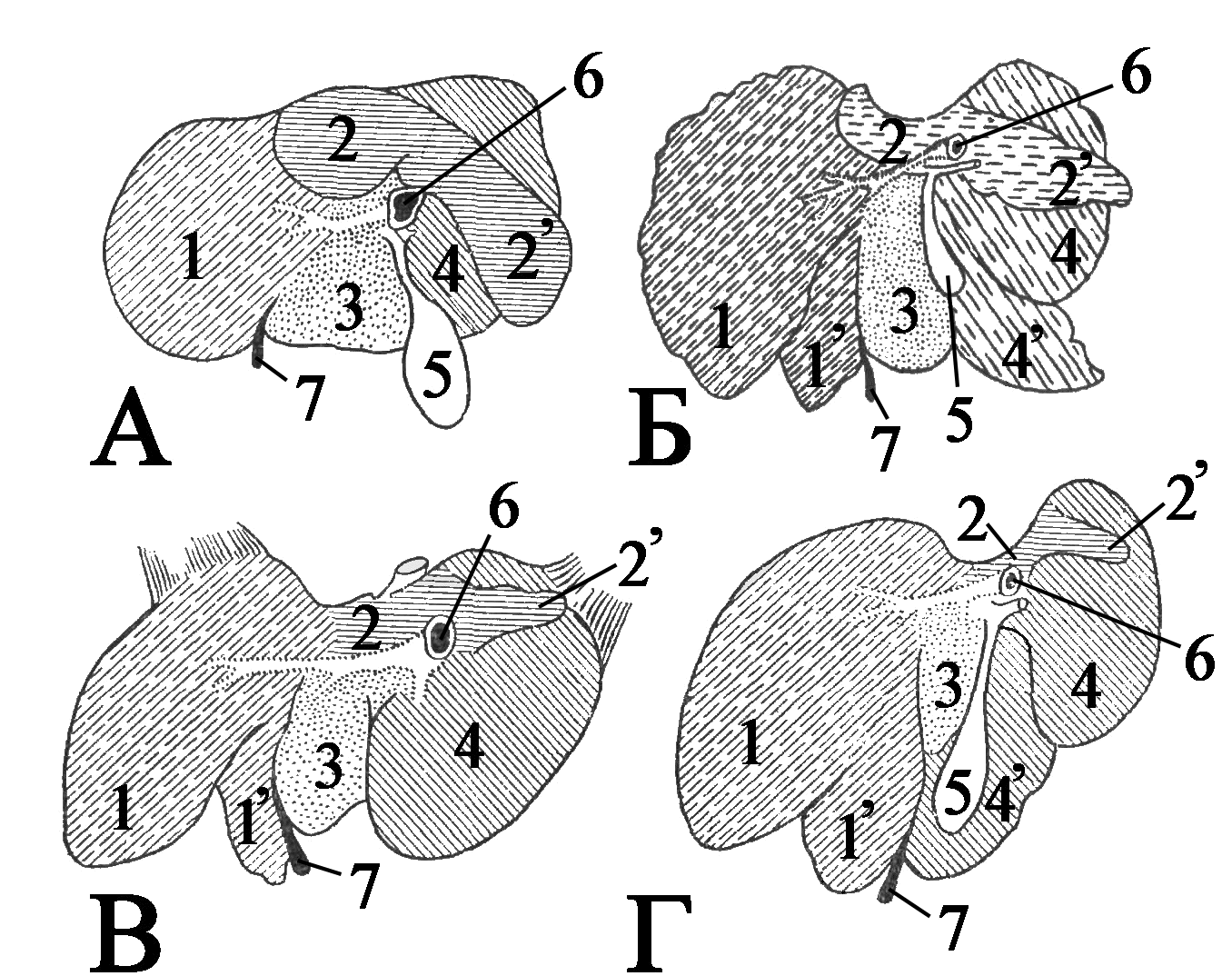

Рисунок

27 – Схема

деления печени домашних животных: А –

крупного рогатого скота; Б – собаки; В

– лошади; Г – свиньи; 1 – левая (латеральная)

доля; 1’ – левая (медиальная) доля; 2 –

хвостатая доля; 2’- хвостатый отросток;

3 – квадратная доля; 4 – правая (латеральная)

доля; 4’- правая (медиальная) доля; 5 –

желчный пузырь; 6 – воротная вена; 7 –

круглая связка.

В

плодный период по срединной вырезке

следует в печень пупочная вена,

трансформирующаяся у взрослых животных

в круглую

связку

–ligamentumteres

(7). Продолжением круглой, связки на

печени является серповидная

связка – ligamentumfalciformehepatis,

которая соединяет печень с диафрагмой.

На каудальной поверхности правой доли

печени располагается желчный

пузырь –

vesicafellae

(5), с отходящим от него пузырным

протоком

–ductuscysticus.

Желчного пузыря нет у лошадей, верблюдов

и северного оленя. Желчным пузырем, а

нередко и вырезкой от правой доли влево

(к середине) отграничивается квадратная

доля – lobusquadrates

(3). На висцеральной поверхности у центра

органа находятся ворота

печени –

portahepatis,

где в нее проходят косо справа воротная

вена, а выше печеночная артерия – ветвь

чревной артерии. В ворота печени также

входят нервы. Из ворот печени выходят

общий печеночный проток и лимфатические

сосуды.

Часть

правой доли печени (Акаевский А. И.,1984),

располагающаяся дорсально от ее ворот,

называется хвостатой

долей –

lobuscaudatus

(2) в связи с тем, что она, как правило,

имеет хорошо выраженный хвостатый

отросток –

proc.

caudatushepatis

(2),

ориентированный вправо и назад. Хвостатый

отросток прилежит к правой почке,

формируя от нее почечное

вдавлеиие

– impressiorenalis.

У свиней хвостатый отросток не

соприкасается с правой почкой. У некоторых

видов животных левая и правая доля

печени (каждая в отдельности) вырезками

делятся еще на латеральные

и медиальные доли

– lobussinisteretdexterlateralisetmedialis

(1,1,4,4).

Число долей неодинаково у разных видов

животных.

Печень

закреплена на диафрагме короткой

венечной

связкой –

lig.

coronariumhepatis.

Она слева и справа переходит в левую и

правую треугольные

связки –

lig.

trangularesinistrumetdextrum.

Серповидная связка также входит в

венечную связку. Сзади печень соединена

связками с правой почкой, желудком и с

двенадцатиперстной кишкой. Связки с

желудком – lig.

hepatogastricum,

и с двенадцатиперстной кишкой – lig.

hepatoduodenale,

образуют малый сальник.

Печень

построена из печеночных

долек –

lobulihepatis,

многогранной формы. В центре дольки

виден просвет вен, которые называются

центральными

венами

печеночных долек – vv.

centrales.

Дольки печени состоят из печеночных

клеток – гепатоцитов,

которые радиально отходят от центральных

вен, образуя из печеночных клеток

печеночные пластинки, или балки.

Терминальные ветви воротной вены

проходят между печёночными дольками и

носят название междольковых

вен – vv.

interlobulares.

Мельчайшие желчные

капилляры

начинаются между клетками печеночных

долeк,

сливаясь они формируют более крупные

левый и правый

печеночные протоки,

которые, соединяясь вентральнее воротной

вены, дают начало общему

печеночному протоку

– ductushepaticuscommunis.

Последний выходя из ворот печени, следует

к двенадцатиперстной кишке и при наличии

желчного пузыря сливается с пузырным

протоком. Этот объединенный проток

называется желчным

протоком –

ductuscholedochus,

и впадает в просвет двенадцатиперстной

кишки.

Желчный

пузырь –

vesicafellae

(5) – это

вместительный грушевидной формы

резервуар, служащий для накопления

желчи. В нем выделяют дно

–fundusvesicaefelleae,

развитое тело

– corpusvesicaefelleae,

а также шейку

–collumvesicaefelleae,

продолжающуюся в пузырный

проток –

ductuscysticus,

а он, в свою очередь, объединяясь с общим

печеночным протоком, формирует желчный

проток –

ductuscholedochus.

Желчный проток открывается в просвет

двенадцатиперстной кишки либо

самостоятельно, либо соединившись с

протоком поджелудочной железы. Стенки

желчного пузыря (и протока) состоят из

слизистой, мышечной и серозной оболочек.

Кровоснабжениепечени

осуществляется ветвями печеночной

артерии (a.

hepatica)

Отток

кровииз

печени происходит в печеночные вены

(vv.hepaticae).

Иннервируется

печень ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют

печеночное

симпатическое сплетение.

Видовые особенности

печени:

У

собак печень

относительно очень большая с глубокими

вырезками, разграничивающими ее на 6

долей: 1) левую латеральную—самую

крупную, 2) левую медиальную помельче,

3) правую латеральную, 4) правую медиальную

(почти одинаковые), 5) квадратную —

наименьшую, 6) хвостатую. Квадратная

доля лежит с висцеральной стороны под

воротами печени между левой и правой

медиальными долями, ограниченная желчным

пузырем и круглой связкой. На дорсальном

крае хвостатой доли (лежащей над воротной

веной) имеется вырезка для пищевода;

вместе с пищеводом здесь следует и

каудальная полая вена. Сосцевидный

отросток сильно развит, пирамидальной

формы, ориентирован влево к воротам

печени, хвостатый – очень сильно выражен,

иногда раздвоен, направлен вправо и

каудально, имеет вдавление для почки.

Желчный пузырь

располагается глубоко между правой

медиальной и квадратной долями, в

результате чего виден как с висцеральной,

так и с диафрагмальной поверхностей

печени. Печеночный проток соединяется

с пузырным протоком и формирует желчный

проток, который открывается в

двенадцатиперстную кишку на расстоянии

2,5-8 см от пилоруса. Печень располагается

в правом и левом подреберьях, в области

мечевидного отростка соприкасается с

брюшными стенками, верхний край правой

латеральной доли и хвостатый отросток

соприкасаются с правой почкой. Печень

прикреплена к диафрагме венечной,

круглой, левой треугольной и серповидной

связками. Правой треугольной связки

нет, серповидная связка развита слабо.

Абсолютная масса печени в зависимости

от породы собак варьирует от 127 до 1350 г.

У

свиней левая

и правая доли печени (каждая в отдельности)

глубокими вырезками подразделяются на

левые и правые латеральные и медиальные

доли. Квадратная доля чаще треугольной

формы и своим концом не достигает

вентрального края печени. Хвостатая

доля выступает своим хвостатым отростком

вправо и по нему проходит каудальная

полая вена. Правая латеральная доля

печени (хвостатый отросток) не соприкасается

с почкой и по этому почечное вдавление

отсутствует. Желчный пузырь располагается

в ямке средней доли и не свисает за

пределы вентрального острого края

(вмонтирован). Пузырный проток объединяется

с печеночным протоком и формирует

длинный желчный проток, который впадает

в начало двенадцатиперстной кишки

обособленно от протока поджелудочной

железы на расстоянии 2-5 см от пилоруса.

На поверхности печени хорошо видны

невооруженным глазом печеночные дольки,

так как они сравнительно большие (до 2

мм) и имеют хорошо выраженные междольчатые

прослойки.

Печень располагается

большей частью в правом подреберье до

13 межреберья, меньшая часть находится

в левом подреберье достигая сзади линии

вертебрального конца 10-го ребра. Нижние

края двух левых, а также правой медиальной

долей касаются в области мечевидного

отростка вентральной брюшной стенки и

даже иногда подворачиваются каудально.

Венечная и правая треугольная связки

находятся между верхним краем правых

долей и диафрагмой. Левая треугольная

связка слабая. Абсолютная масса печени

свиней до 2,5 кг.

У

крупного рогатого скота

печень лежит в правом подреберье от

уровня 6-8-го межреберного пространства

до вертебрального конца последнего

ребра,часто

выступая за пределы его заднего края.

Нижний край печени до 10 ребра совпадает

с линией прикрепления диафрагмы.

Серповидная связка отсутствует. Круглая

связка следует от вырезки между квадратной

(средней) и левой долями печени соединяя

ее с вентральной стенкой живота. У

взрослого скота круглой связки может

не быть (Акаевский А. И. ссоавт., 1984).

Печень не четко разделена на доли. Справа

от желчного пузыря лежит крупная правая

доля; слева от круглой связки находится

левая доля. Ворота печени отграничивают

на правой доле нижнюю квадратную от

дорсально расположенной хвостатой

доли. Над правой долей располагается

хвостатая доля с двумя отростками:

сосцевидным над воротами печени

и большим хвостатым, выступающим над

правой долей печени и имеющим почечное

вдавление. Печень связана с правой

почкой печеночно-почечной связкой, а с

двенадцатиперстной кишкой скреплена

печеночно-двенадцатиперстной связкой.

Квадратная доля отграничена только

одним желчным пузырем, она лежит

вентральнее ворот печени между желчным

пузырем и круглой связкой. Желчный

пузырь имеет грушевидную форму и его

дно свисает вентрально за острый край

печени. Пузырь лежит в плоскости 10-го

межреберного пространства. Желчный

проток открывается в двенадцатиперстную

кишку самостоятельно, а не вместе с

протоком поджелудочной железы на

расстоянии 50-70 см от пилоруса. Отдельные

печеночные протоки часто открываются

непосредственно в желчный пузырь.

Абсолютная масса печени у коров колеблется

в пределах 3,4-9,2 кг.

У

лошадей

печень

располагается большей своей частью в

правом подреберье и меньшей – в левом.

Справа она достигает уровня середины

16-го ребра, а слева – 7-12 ребра, снизу она

доходит до вентральной трети грудинных

концов ребер. Желчного пузыря нет.

Дольчатость и почти все вырезки печени

выражены хорошо. Квадратная доля

обособлена вырезкой. Правая доля

отграничивается от средней глубокой

вырезкой, а средняя доля от левой

отделяется круглой связкой. В средней

доле ворота печени отделяют вентрально

расположенную квадратную долю от

небольшой хвостатой доли. Левая доля

подразделяется вырезкой на левую

медиальную и левую латеральную доли. В

хвостатой доле отростки выражены слабо,

хвостатый отросток ориентирован вправо,

а сосцевидный – влево. На правой доле

находятся почечное, ободочное и слепое

вдавления, а на левой лежит желудочное

углубление. На верхнем крае печени

локализуется пищеводная вырезка и

борозда для задней полой вены.Общий

печеночный

проток (а не желчный, так как из-за

отсутствия желчного пузыря нет и

пузырного протока, с

которым должен соединиться печеночный

проток) из ворот печени следует прямо

в дивертикул двенадцатиперстной кишки,

он короткий (до 5 см), Этот проток

объединяется с протоком поджелудочной

железы, формируя печеночно-поджелудочную

ампулу со сфинктером. Ампула открывается

в двенадцатиперстную кишку на расстоянии

10-12 см от пилоруса. Абсолютная масса

печени лошадей до 5 кг.

Поджелудочная

железа (pancreas)

– дольчатого строения, относится к

железам с внешней и внутренней секрецией.

Внешнесекреторная (экскреторная) часть

железы состоит из альвеол и их выводных

протоков. Она выделяет поджелудочный

сок в двенадцатиперстную кишку, ферменты

которого способствуют перевариванию

пищи, участвуя в расщеплении белков,

жиров и углеводов. Островковая

(внутрисекреторная, инкреторная) часть

поджелудочной железы выделяет гормоны

непосредственно в кровь. Эта часть

железы состоит из мелких эпителиальных

клеток, формирующих между альвеолами

островки овальной или округлой формы

диаметром до миллиметра и больше.

Эпителиальные клетки островков

продуцируют инсулин и глюкагон, которые

регулируют углеводный обмен. Кроме

того, клетками островков Лангерганса

выделяется гормон липокаин, участвующий

в регуляции жирового обмена.

Поджелудочная

железа распологается в брыжейке

двенадцатиперстной кишки и делится на

левую среднюю и правую доли, неодинаково

развитые у разных

видов животных. Проток

поджелудочной железы

– ductus

раnсrеаticus

–впадает в двенадцитиперстную кишку

у некоторых животных совместно с желчным

протоком, а у других – обособленно.

Редко встречается добавочный

проток –

ductuspancreaticusaccessorius,

который всегда открывается в

двенадцатиперстную кишку

самостоятельно.

Кровоснабжениеподжелудочной

железы осуществляется ветвями чревной

и краниальной брыжеечной артерий (a.

celiacaeta.

mesentericacranialis).

Отток

крови из

поджелудочной железы происходит по

одноименным с артериями венам в воротную

вену и ее притоки.

Иннервируетсяподжелудочная

железа ветвями блуждающего нерва (n.

vagus)

и симпатического ствола (truncussympathicus).

Ветви последнего образуют поджелудочное

симпатическое сплетение.

Видовы особенности

поджелудочной железы:

У

собак

поджелудочная железа красноватого

цвета, имеет вид узкой и длинной ленты.

Правая доля железы лежит вдоль

двенадцатиперстной кишки, достигая

почек, левая – прилегает к желудку.

Средняя доля развита слабо. Выводных

протоков может быть один, два или даже

три. При наличии двух выводных протоков

главный открывается вместе с желчным

протоком (не обособлено) на сосочке

двенадцатиперстной кишки, а добавочный

проток на 3—5 см каудальнее главного.

У

свиней

поджелудочная железа серовато-желтоватого

цвета. Она состоит из головки (тела),

левой и правой (хвост) долей. Железа

лежит в пределах двух последних грудных

и двух-трех первых поясничных позвонков.

Выводной проток один, открывается на

расстоянии 15—35 см от пилоруса. Абсолютная

масса поджелудочной железы свиней

достигает 150 г, относительная масса

составляет 0,11-0,15%.

У

крупного рогатого скота железа

желто-бурого цвета с розоватым оттенком.

В ней различают слабо выраженную и

направленную к печени головку, или

среднюю долю

– тело –

caputpancreatis,

s.

lobusmedius,

справа — правую

долю –lobusdexter,

и слева — левую

долю, или хвост железы

– lobussinisters.

caudapancreatic.

Головка и доли локализуются вправо от

средней сагиттальной плоскости, они

тянутся от 12-го ребра

до 2-4-го поясничного позвонка. Правая

доля обращена назад, лежит под правой

почкой и прилежит к

двенадцатиперстной и к нисходящей петле

ободочной кишки. Не длинная левая доля

располагается между рубцом и ножкой

диафрагмы, а также граничит с селезенкой.

Поджелудочная железа у крупногожатого

скота окружает воротную вену. Единственный

выводной проток

железы –

ductuspancreaticus

– выходит из правой доли и впадает в

двенадцатиперстную кишку обособленно

от желчного протока на расстоянии 30-40

см от него и на удалении около 80-110 см от

пилоруса. Абсолютная масса поджелудочной

железы до 500 г, относительная масса –

до 1,13 %.

У

лошадей

поджелудочная железа розовато-серого

или розовато-желтоватого цвета,

располагается

позади печени между желудком и

двенадцатиперстной кишкой, как в правом,

так и в левом подреберьях. Средняя доля

или тело железы прилегает к s-образному

изгибу двенадцатиперстной кишки, а

также к печени. Правая доля часто

сливается с телом, она самая

толстая и широкая, срастается рыхлой

клетчаткой с ножками диафрагмы, правой

почкой, слепой и ободочной кишками Левая

доля хорошо развита, лежит в малой

кривизне желудка, она окружает воротную

вену и рыхло срастается с желудком,

селезенкой и левой почкой. Выводных

протоков, как правило, два. Главный

проток открывается вместе с печеночным

протоком, а добавочный – чаще всего,

против главного (в противолежащей

стенке) на большом изгибе кишки (нередко

не функционирует). Абсолютная масса

поджелудочной железы лошадей достигает

350 г, а относительная масса равна 0,08%.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник