Некроз поджелудочной железы на латыни

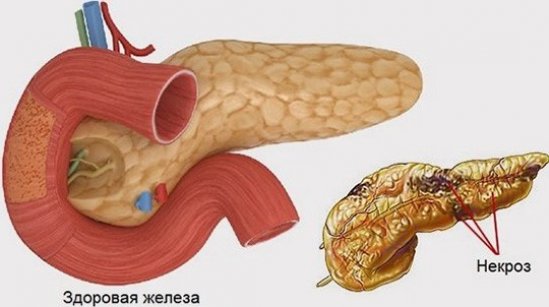

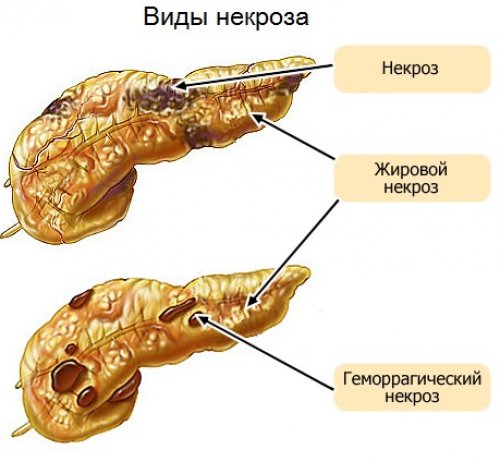

На фоне острого панкреатита в 10% происходит формирование некроза поджелудочной железы. Окружает поджелудочную железу клетчатка, а ее гибель, точнее гибель ее дольки и панкреатитов обуславливается действием липазы (это фермент поджелудочной железы). Вначале развивается жировой панкреонекроз, на его фоне в поджелудочной железе появляются кровоизлияния, вследствие чего образуется геморрагический некроз, который сопровождается формированием отека в забрюшинной клетчатке. Выделяются также смешанные формы. Это геморрагический панкреонекроз с изменениями жировыми и некроз с зонами кровоизлияний.

Каковы симптомы некроза поджелудочной железы?

Как было выше изложено, развивается некроз данной железы на фоне панкреатита. На ранних сроках заболевания симптомы слабо выраженные. Наблюдается легкая желтушность склер, кожные покровы становятся бледными, также наблюдается незначительный цианоз. Пульс при этом может быть нормальным, а также ускоренным, а температура тела может быть в норме. Но в момент инфицирования измененных некротически очагов температура тела повышается.

Также при пальпации наблюдается вздутие живота, в эпигастрии болезненные ощущения. Воспалительный инфильтрат при жировом некрозе образуется рано. Его можно определить во время пальпации верхних частей живота. В последствие парез и вздутие кишечника нарастает, а перистальтические шумы ослабевают.

Когда развивается некроз железы, возникает синдром ответа (системного) на воспаление, при этом развиваются негативные изменения жизненно важных органов и возникает недостаточность: сердечно-сосудистая, почечная, печеночная, дыхательная и гастроинтестинальная.

Проявляется поражение органов дыхания интерстициальным отеком легких и накоплением в плевральной полости транссудата. У пациента развивается гипотензия на фоне поражения сердечно-сосудистой системы, учащенный нитевидный пульс, видимых слизистых и цианоз кожных покровов. Помимо этого – ишемия миокарда, снижение минутного объема сердца. Не исключается у пациентов повреждение психики, характеризующееся спутанностью сознания и чрезмерным возбуждением. Кроме этого у больных стремительно развивается деятельность функций печени, проявляются которые в виде желтухи.

К осложнениям панкреонекроза следует отнести: полиорганную недостаточность, гиповолемический шок, поражения печени, плевролегочные осложнения. Также внутренние и наружные панкреатические свищи, абсцессы забрюшинной полости и поджелудочной железы, развивающейся вследствие прорыва гнойника (парапакреатического) в свободную полость.

Лечение некроза поджелудочной железы

Лечение данного заболевания комбинированное, которое включает в себя обезболивание, подавление экзокринной деятельности поджелудочной железы, а также восстановление показателей крови, дезинтаксионную терапию и парентеральное питание.

Чтобы снять боль используют ненаркотические анальгетики, если случай запущен, то применяют наркотические препараты. Для угнетения секретной внешней функции данной железы исключается прием пищи через рот. Показан в данном случае прием антацидов, чтобы восстановить объем циркулирующей крови назначают внутривенное введение необходимых растворов.

При оперативном лечении панкреонетроза удаляют поджелудочную железу. Целью операции является удаление некротически инфицированных измененных участков ткани до той поры, пока не развилось нагноение. В случае образования перитонита специалистами проводится дренирование брюшной полости. Дистальную резекцию поджелудочной железы производят тогда, когда в области хвоста происходит очаговое поражение железы.

В последнее время в медицинской практике используются для лечения некрозов и осложнений его «закрытые» варианты. Суть этого лечения сводится к установке в гнойную полость дренажей. Вследствие чего создается вероятность аспирации содержимого кист и полостей, вымывание полостей, также введение антибактериальных препаратов. Данное лечение наиболее легко переносится пациентами. При этом у больных наблюдается меньшее число осложнений.

Источник

Некроз поджелудочной железы – одно из наиболее опасных заболеваний брюшной полости, в основе которого — травмирование соединительной ткани и стенок сосудов. Первопричина заболевания – тяжелый панкреатит, который при несвоевременной диагностике и негативных вспомогательных факторах приобретает тяжелые формы, что в свою очередь приводит к негативным последствиям. Начинает проявляться жировой панкреонекроз, процесс, когда клетки поджелудочной железы прекращают свою жизнедеятельность.

Спровоцировать заболевание могут многие факторы. Неумеренное употребление лекарственных препаратов, алкоголя и жирной пищи способствуют закупориванию проток поджелудочной железы, которое происходит за счет преждевременной активации собственных ферментов, вынуждая орган самостоятельно переваривать себя.

Переваренные участки некротизируются (отмирают), это помогает некрозу распространяться на прилегающие органы. Стенки кишечника, которые находятся в тесном контакте с поджелудочной, воспаляются. Образующаяся рыхлость тканей помогает болезнетворным бактериям без труда преодолевать преграды и заражать все органы вокруг.

Водно-солевой баланс организма нарушается, происходит заражение крови, которая начинает свертываться в разных местах, провоцируя кровотечения. Одновременно выходят из строя остальные органы желудочно-кишечного тракта. В результате чего появляется полиорганная недостаточность.

Прогноз на успешное выздоровление зависит исключительно от своевременного диагностирования.

Шансы на полное выздоровление небольшие и составляют от 30 до 60%. Во время повреждения соединительнойткани, процесс выходит за пределы органа и становится почти необратимым. Если некроз диагностировать несвоевременно, шансы больного равны нулю.

Причины заболевания

Чтобы добиться максимального эффекта, нужно выявить первопричину болезни. Статистика утверждает, что почти 70% пациентов с диагнозом некроз злоупотребляли спиртным. Оставшиеся проценты приходятся на больных страдающих желчекаменной болезнью и рядом причин, среди которых:

- Калькулезный холецистит;

- Инфекционные заболевания;

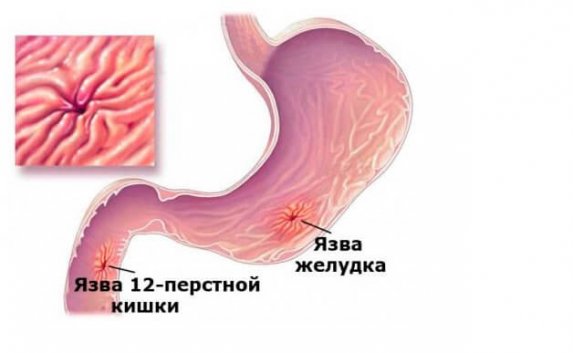

- Язвенная болезнь;

- Переедание;

- Регулярное употребление жирной пищи;

- Инфекционные заболевания;

- Операции на брюшной полости и ее травмы.

Причины некроза поджелудочной железы у каждого пациента индивидуальны. Способствовать развитию некроза может назначение неправильных препаратов и их длительное применение. Развитие болезни может протекать медленно, ничем не проявляясь, или прогрессировать с огромной скоростью. Все зависит от типа распространения заболевания и вида патологического процесса. Его, в свою очередь разделяют на:

Причины некроза поджелудочной железы у каждого пациента индивидуальны. Способствовать развитию некроза может назначение неправильных препаратов и их длительное применение. Развитие болезни может протекать медленно, ничем не проявляясь, или прогрессировать с огромной скоростью. Все зависит от типа распространения заболевания и вида патологического процесса. Его, в свою очередь разделяют на:

- Отечный;

- Гемостатический;

- Деструктивный;

- Геморрагический.

При отечной форме протекания болезни, шансы больного на выздоровления увеличиваются. Это наиболее благоприятный паталогический тип, при котором перенхима органа отекает, за счет чего происходит нарушения микроцеркуляции с увеличением давления на нее. При грамотно подобранном и своевременном лечении, шансы пациента на выздоровление очень высоки.

Симптомами некроза могут быть как индивидуальные особенности организма, так и какой-либо патологический процесс организма. Боль в левом подреберье, отдающая порой выше, в грудную клетку или зону плеча — один из основных симптомов. Иногда пациенту трудно описать локацию боли, так называемую боль опоясывающую.

Чтобы отличить некроз от сердечного приступа, которые имеют схожую природу болевых ощущений, нужно иметь представление о главном отличии: если в положении сидя подтянуть колени к области живота, боль при панкреонекрозе становиться слабо выраженной или вовсе сходит на нет.

Основные признаки

- Боль. Сила болевого синдрома зависит от степени тяжести и течения болезни, поэтому не всегда ярко выражена. Нестерпимые и изнуряющие боли встречаются почти у 90% больных, некоторые из них сопровождаются внезапной сердечно-сосудистой недостаточностью (коллапсом), иногда со смертельным исходом. Остальная же часть пациентов отмечают у себя боли умеренного характера.

- Рвотные позывы или рвота, которая не имеет отношения к приемам пищи и необлегчают самочувствие пациента. В связи с разрушением кровеносных сосудов, всвоем составе рвотная масса имеет кровь в виде сгустков с примесью желчи. Изнуряющая рвота способствует обезвоживанию организма, происходит снижение диуреза, которое влечет за собой отсутствие мочеиспускания и сильную жажду.

- Метеоризм. Процессы брожения в кишечнике способствуют повышенному газообразованию. Это приводит к задержке газов и влечет сильное вздутие живота, провоцируя запоры за счет ослабления перистальтики.

- Интоксикация. В период прогрессирующего развития некроза, токсины бактерийприводят к интоксикации организма. Ко всем вышеописанным симптома присоединяется сильная слабость, снижение давления. У больного появляется одышка и учащается сердцебиение. Под действием большого количества токсинов, возможно возникновение энцефалопатии, которая помимо дезориентации больного может привести к развитию комы.

- Бледность кожных покровов (гиперемия). На запущенной стадии болезни, после сильной интоксикации организма, кожа больного становятся желтого цвета с землистым оттенком. В следствии внутренних кровоизлияний, по обе стороны живота и спины, а иногда и в области пупка, появляются синие пятна.

- Гнойные осложнения – достаточно запущенная стадия некроза. В силу воспаления и интоксикации поджелудочная сильно увеличивается в своих объемах, это приводит к образованию гнойного инфильтрата, развитию токсического гепатита и неутешительных прогнозах.

Осложнения некроза:

Осложнения некроза:

- Ферментная недостаточность;

- Язва желудка и абсцесс;

- Желудочные кровотечения;

- Перитонит и свищи;

- Тромбоз мезентериальных вен.

Диагностика

При своевременном обращении за медицинской помощью, при малейших подозрениях или симптомах, некроз можно диагностировать на его ранней стадии и давать утешительные прогнозы. Острый панкреатит в начале заболевания успешно поддается медикаментозному лечению и не требует оперативного вмешательства.

Диагноз устанавливается при обращении больного, на основании его жалоб и проведении соответствующего обследования. При постановке диагноза используют два вида обследования:

Лабораторное обследование заключается в расширенном анализе крови.

- при наличии заболевания, повышается зернистость нейтрофилов и лейкоцитов, растет количество СОЭ;

- подымается уровень сахара в крови;

- вследствие обезвоживания организма повышается гематокрит, эластаз и трипсин;

- признаком воспаления железы является рост печеночных ферментов.

Второй этап диагностирования некроза – инструментальный. Сюда относят

- Диагностическую лапароскопию;

- Магнитно-резонансную томографию;

- Пункцию жидкостных образований;

- Ангиоргафию сосудов железы;

- УЗИ помогает определить неравномерность структуры данного органа, наличие либо отсутствие в брюшной полости жидкости и камней в желчных путях, кисты и абсцессы с характерным местом локализации.

- Компьютерная томография выявляет очаги некроза, наличие воспаления клетчатки, размеры самой железы.

Лечение заболевания и прогноз

В зависимости от паталогических процессов и изменений в органе, которые были выявлены одним из методов диагностики, может быть назначено медикаментозное или же хирургическое лечение.

При медикаментозном лечении помимо антибактериальных, антиферментных и иммуностимулирующих препаратов, больному подбирают индивидуальную диету и схему питания.

Поскольку диагностировать острый некроз возможно на ранней стадии, хирургические методы в начале развития болезни неоправданы. На начальном этапе практически невозможно определить и выявить часть железы, которая пострадала от паталогических процессов.

Оперативное вмешательство проводится методом лапароскопии или лапаротомии. Недостатки этих методов в послеоперационных осложнениях и отсутствии полной гарантии.

Прогнозы при некрозе давать очень трудно. Поскольку смертность при данном диагнозе имеет очень высокий показатель, и даже в условиях своевременной диагностики достигает 70%. Однако шансы на выздоровление достаточно велики. Благоприятный исход зависит прежде всего от своевременного обращения к врачу, а также степени тяжести заболевания и возраста пациента. Если некрозом повреждена большая часть поджелудочной железы, летальный исход практически неизбежен.

Источник

Прижизненное морфологическое исследование ПЖ (биопсию) выполняют редко, что связано с трудностью забора материала, обусловленной глубоким забрюшинным расположением органа, опасностью его травматизации, сопровождающейся активацией ферментов и угрозой развития острого посттравматического панкреатита. Возможно проведение пункционной биопсии ПЖ под контролем УЗИ или КТ. В большинстве случаев её выполняют для дифференциальной диагностики индуративных панкреатитов и очагового поражения ПЖ (опухоли, паразитарное поражение, туберкулёз, очаговая форма аутоиммунного панкреатита и др.).

Разработаны критерии определения тяжести ХП по результатам УЗИ, КТ, ЭРХПГ, позволяющие с достаточной точностью определить выраженность структурных нарушений. При ОП риск от выполнения инвазивного вмешательства (пункции) значительно превышает диагностическую значимость морфологического исследования, особенно если принять во внимание высокую точность современных методов визуализации ПЖ и весь арсенал современных биохимических методов исследования (диагностика феномена уклонения ферментов в кровь, определения уровня экспрессии цитокинов и др.), позволяющих достоверно диагностировать ОП.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев выполняют тонкоигольную биопсию ПЖ, позволяющую провести только цитологическое исследование, т.е. получить отдельные группы клеток, что неактуально для диагностики панкреатитов. Пункция ПЖ толстой иглой, позволяющая осуществить забор значительного количества материала для гистологического исследования, чрезвычайно травматична и грозит серьёзными осложнениями (деструктивный постманипуляционный панкреатит). Именно поэтому в настоящее время считают, что прямых показаний к проведению пункции ПЖ у больных панкреатитами нет.

Прижизненное морфологическое исследование проводят во всех случаях после резекции ПЖ, панкреатэктомии и открытой биопсии ПЖ. Подавляющее большинство исследований, посвященных изучению патоморфологии панкреатитов, выполнено на аутопсий ном материале.

Острый панкреатит

Первое систематическое описание морфологии ОП было сделано R. Fitz ешё в 1889 г. Спустя семь лет Н. Chiari выдвинул предположение, состоящее в оценке ОП как процесса самопереваривания.

При ОП возникают изменения в структуре ацинарных клеток и нарушение их функции, развивается острая местная и системная воспалительная реакция. Основой патоморфологических изменений при ОП считают повреждение ацинарных клеток, в результате которого возникает интерстициальный отёк. При этом ПЖ увеличивается в размерах, могут возникать небольшие зоны очагового некроза, располагающиеся как в самом органе, так и вокруг него (в забрюшинной клетчатке).

Острая воспалительная реакция прогрессирует достаточно быстро (в течение нескольких минут). Начальный иммунный клеточный ответ характеризуется периваскулярной полиморфноклеточной инфильтрацией в ПЖ. В течение часа начинается прогрессирующая миграция мононуклеарных лейкоцитов (включая макрофаги и лимфоциты) в очаг воспаления. Радикалы кислорода и другие вещества, выделяемые фагоцитами, усугубляют повреждения, воздействуя, в частности, на эндотелиальные клетки капилляров ПЖ. В результате увеличивается проницаемость сосудов, что облегчает доступ циркулирующим форменным элементам крови (нейтрофилам, моноцитам, тромбоцитам) и различным гуморальным факторам (например, компонентам комплемента и цитокинам) к микроокружению ацинарных клеток.

Микроскопически отёк может быть как интерлобулярным, так и интралобулярным. Скопления ацинарных клеток выглядят рассредоточенными и разделёнными прослойками сравнительно редкой соединительнотканной матрицы (см. рис. 4-1). Хотя ОП в большинстве случаев завершается благоприятно для больного и морфологически характеризуется только отёком, в 5—10% случаев он прогрессирует до панкреонекроза — необратимого локального процесса, в ряде случаев сопровождающегося полиорганной недостаточностью.

Рис. 4—1. Гистологические изменения при остром панкреатите (микрофотограмма): а — перидуктальная воспалительная реакция; б — воспаление ограничено периметром долек, видны небольшие очаги некроза

В этом случае возникает длительная нетрудоспособность, высока частота летальных исходов. Гистологически обнаруживают обширные некрозы паренхимы, зоны микроабсцессов, тромбоз в микрососудистом русле, очаговые кровоизлияния (см. рис. 4-2). Все указанные нарушения, как правило, прогрессируют из первичных отёчных изменений.

Рис. 4—2. Гистологические изменения при остром деструктивном панкреатите (микрофотограмма): а — панлобулярный некроз; б — острый геморрагический панкреатит; экзокринная ткань поджелудочной железы (слева) в значительной степени сохранена, в то время как прилежащая жировая ткань (в центре и справа) распадается, при этом видны только клеточные остатки и кровоизлияние. Некротизированный жир имеет сильное сродство к кальцию, который быстро откладывается в нём; базофилия некротизированной ткани (внизу) — показатель наличия кальция

При прогрессирующем ОП деструктивно-воспалительные изменения обнаруживают не только в ПЖ (собственно панкреатит), но и в забрюшинной клетчатке (парапанкреатит), брюшине (перитонит) и её связках (лигаментит), большом и малом сальнике (оментит), сальниковой сумке (оментобурсит), жировых подвесках толстой кишки (эпиплоит). Нередко панкреатические ферменты повреждают жёлчный пузырь, в результате чего возникает ферментативный острый холецистит.

В развитии морфологических изменений при прогрессирующем ОП выделяют четыре периода и восемь фаз (табл. 4-1). Начальными считают периоды альтерации паренхимы ПЖ с возможным формированием очагов некроза, что выражается интенсивной экссудацией в интерстиций органа, забрюшинное клеточное пространство (иногда с геморрагическим пропитыванием) и полость брюшины. Во втором периоде происходит тромбирование сосудов ПЖ и забрюшинной клетчатки с резким ослаблением и прекращением экссудации. Завершающая фаза второго периода морфологических изменений при ОП — образование некрозов и их эволюция.

Таблица 4-1. Периоды тканевой деструкции при остром панкреатите

За периодом образования очагов некрозов следует период реактивных изменений в них, приводящих к развитию перифокального воспаления. В его первой фазе наблюдают воспалительный отёк и инфильтрацию, а в последующих — ферментативное расплавление, инфильтрацию и секвестрацию некротизированных тканей. Присоединение эндогенной или экзогенной инфекции при неоправданных ранних хирургических вмешательствах на повреждённой ПЖ превращает зоны повреждения в очаги гнойно-гнилостного расплавления (нагноение клетчаточных пространств) и секвестрации. Если альтерация ПЖ и возникает в этих обстоятельствах, то её считают вторичной.

В периоде репарации структура паренхимы и функция ПЖ могут восстановиться полностью (отёчный панкреатит) либо частично, с формированием рецидивирующего панкреатита, свищей, псевдокист ПЖ или сочетанием этих изменений (см. рис. 4-3). В последнем случае возможно развитие функциональных нарушений

Рис. 4—3. Псевдокиста поджелудочной железы, возникшая в исходе острого панкреатита (фотография при лапаротомии): округлая полость с геморрагическим содержимым

В соответствии с клинико-морфологической классификацией выделяют различные морфологические формы ОП.

• Интерстициальный ОП:

— серозный;

— серозно-геморрагический.

• Некротический ОП:

— преимущественно жировой;

— преимущественно геморрагический.

• Гнойно-некротический ОП.

Указанные морфологические формы могут последовательно переходить друг в друга.

Под влиянием благоприятных факторов (например, раннего полноценного лечения уже на догоспитальном этапе) развитие морфологических изменений может остановиться на ранней стадии отёка и интерстициального ОП. При некротическом ОП в ранние сроки в ПЖ обнаруживают смешанный некроз с преобладанием геморрагического или жирового компонента (см. рис. 4-4). Происходит достаточно быстрая резорбция геморрагического компонента некроза.

Рис. 4—4. Смешанный панкреонекроз с преобладанием геморрагического компонента (макропрепарат): обширные зоны некроза паренхимы, фокусы кровоизлияний и небольшие очаги стеатонекроза

На поздних сроках обнаруживают преимущественно жировой некроз, который в асептических условиях рассасывается очень медленно. Эффективное лечение может предупредить переход некротической формы в гнойно-некротическую (наиболее опасную) и обеспечить быстрое наступление периода реституции.

Паренхиматозный некроз, характеризующийся преимущественным поражением ацинарных клеток, относят к разряду колликвационного. Обычно он протекает с выраженными геморрагическими изменениями не только в ПЖ и забрюшинной клетчатке, но и в отдалённых отделах брюшной полости. Некротизированные ткани при такой форме некроза быстро расплавляются, образуя гноевидную серую массу с большим содержанием протеолитических ферментов.

Жировой некроз (стеатонекроз) вызывает фосфолипаза. Чаще всего он возникает в условиях лимфостаза, нарастающего по мерс развития альтерации в ПЖ. Его обнаруживают как в самой ПЖ, так и в тканях, содержащих большое количество клетчатки, чаще — в забрюшинном пространстве и большом сальнике (см. рис. 4-5). Стеатонекроз, относящийся к разряду коагуляционного (сухого) некроза, вызывает резкую перифокальную воспалительную реакцию. В отличие от кровоизлияний стеатонекрозы рассасываются медленно, в местах их локализации образуются мелкие или крупные перифокальные инфильтраты. Массивные жировые некрозы могут вызывать реактивный асептический перитонит.

Рис. 4—5. Жировой некроз при остром панкреатите (макропрепарат при аутопсии): а — большие зоны некроза, захватывающие сальник и хвост поджелудочной железы; б — множественные просовидные фокусы стеатонекроза на брыжейке и сальнике

При тяжёлом течении прогрессирующего ОП наблюдают признаки системного воспалительного ответа или синдрома множественных органных дисфункций. Возникают панкреатогенные поражения сердца, лёгких, печени, почек и других органов.

Маев И.В., Кучерявый Ю.А.

Источник