Сахарный диабет атрофия поджелудочной железы

Продолжительное течение хронического панкреатита может спровоцировать атрофические изменения поджелудочной железы, результатом которых будет существенное уменьшение объемов пораженного органа и снижение уровня его функциональности. Железистые структуры органа начинают претерпевать патогенное воздействие, направленное на их замену соединительными тканями, разрастающимися в полости железы. Образуется хронический атрофический панкреатит. В представленном материале разберемся подробнее, что представляет собой атрофия поджелудочной железы, причины и симптомы ее возникновения, как она диагностируется и лечится, а также чем опасна такая патология и возможные меры профилактики.

Продолжительное течение хронического панкреатита может спровоцировать атрофические изменения поджелудочной железы, результатом которых будет существенное уменьшение объемов пораженного органа и снижение уровня его функциональности. Железистые структуры органа начинают претерпевать патогенное воздействие, направленное на их замену соединительными тканями, разрастающимися в полости железы. Образуется хронический атрофический панкреатит. В представленном материале разберемся подробнее, что представляет собой атрофия поджелудочной железы, причины и симптомы ее возникновения, как она диагностируется и лечится, а также чем опасна такая патология и возможные меры профилактики.

Что такое атрофический панкреатит

Атрофическим панкреатитом называется патология, при которой развивается атрофия всех тканевых структур железы либо частичная форма поражения органа.

Локальная атрофия поджелудочной железы чаще поражает хвост и головку органа, причем тело железы остается нетронутым. Под действием атрофических процессов в полости пораженных тканевых структур железы происходит полное прекращение их функциональности, а также происходит уплотнение железы и ее увеличение в объемах.

Развитие атрофии поджелудочной железы у человека, характеризуется развитием ее отечности, патологически измененными процессами кровообращения, возникновением кровоизлияний, кистозным поражением и развитием некротического поражения жирового типа.

Развитие атрофических процессов берет свое начало с момента формирования соединительной ткани и дальнейшего ее распространения в области сосудов железы с внутридольковым характером поражения, который с течением времени и большим распространением соединительных тканей преобразуется в междольковый.

Но, может наблюдаться и другая клиника патологии, при которой атрофические процессы сразу приобретают междольковую форму развития, после чего в ходе прогрессирования болезни, распространяются в более глубокие структуры железы, что является следствием практически полной атрофии паренхимы железы. Но, при этом наблюдается гипертрофия островков Лангерганса, секретирующих гормон инсулин, что ведет к развитию гиперинсуклинемии.

Стоит отметить, что атрофические процессы в полости поджелудочной железы могут носить частичный характер поражения, что происходит обычно на фоне язвенного поражения 12-ти перстной кишки и желудочной полости.

Последние стадии гипотрофии поджелудочной железы у взрослого человека способствуют:

- уменьшению пораженного органа в размерах,

- преобразованию тканевых структур железистой этиологии в хрящеобразные ткани,

- а также образуется цирроз.

При алкогольной этиологии панкреатита может возникать образование кальцинатов, откладывающихся в железе в виде камней, обеспечивающих полную закупорку панкреатических протоков, обеспечивая полную блокировку их функциональности и работоспособность железы.

Причины развития заболевания

Причины развития данного заболевания могут заключаться в наличии следующих факторов в жизнедеятельности человека:

- образование дистрофии жирового типа,

- старческий возраст,

- вследствие осложнения такой патологии, как сахарный диабет,

- чрезмерный уровень табакокурения и злоупотребления алкоголем,

- язвенное поражение 12-ти перстной кишки и полости желудка,

- панкреатическое поражение железы хронического типа, с алкогольной этиологией,

- хаотичное питание с чрезмерным употреблением жареных блюд, а также продуктов с повышенным уровнем жиров, соли и остроты,

- консервы и копчености также могут привести к данной разновидности болезни,

- болезни аутоиммунного характера в брюшной полости.

Кроме всего прочего, развитие атрофических процессов в железе может быть обусловлено осложнением после проведения резекции на данный орган.

Факторы и группы риска

Симптомы патологии

Продолжительность развития атрофических процессов может достигать 12 лет, после постановки диагноза, указывающего на наличие хронической формы панкреатического патологии. Данная разновидность болезни обладает следующими симптоматическими признаками:

- патологическое нарушение функциональности диспепсической системы органов,

- снижение аппетита,

- чувства тошноты, ведущие к рвоте,

- бледность и сухость кожных покровов,

- образование стеатореи, характеризующейся, как избыточная концентрация жиров в каловых массах,

- поверхность языка приобретает красный либо насыщенно-малиновый оттенок,

- появление среднеинтенсивных болезненных ощущений в области подреберья, преимущественно с левой стороны.

При развитии атрофических процессов в области хвоста железы, проявляется симптоматика, присущая развитию такой патологии, как сахарный диабет, характеризующейся частыми позывами и процессами мочеиспускательного акта, появление жажды и зуда.

Диагностика

Диагностические процедуры начинаются с визуального осмотра пациента и пальпаторного обследования полости живота. При атрофии железы обнаружить ее пальпаторным методом довольно таки трудно, что способствует образованию болезненных ощущений у пациента.

После сбора полного анамнеза о пациенте и его наследственной предрасположенности лечащий врач назначает проведение лабораторной и дифференциальной диагностики на предмет отличия атрофического поражения железы от развития сахарного диабета, калькулезного холецистита и других патологий, касающихся пищеварительной системы органов.

Лабораторная диагностика

Назначается сдача анализов крови на установление уровня панкреатического энзима, степени анемии, концентрации глюкозы.

Проведение копрологического исследования позволит исследовать структуру фекалий на предмет концентрации в них органических жиров.

Также назначается УЗИ-диагностика, позволяющая обнаружить уровень уменьшения железы в размерах, а также наличие уплотнения в полости органа уровень склерозирования и неровность ее контурных очертаний.

Более детально оценить степень поражения железы и распространения атрофических процессов, поможет проведение мрт, биопсии и контрастного рентгенологического исследования.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальный диагноз первоначально проводится с функциональными патологиями самой железы, этиология которых может заключаться в развитии ацинарной опухоли, склеротического процесса, а также принимаются во внимание неврозы и висцеро-висцеральные рефлексы с других пораженных органов пищеварительной системы, к примеру, при развитии гастрита.

Постановка окончательного диагноза проводится на основе полной клинической картины развития заболевания с учетом всех диагностических процедур и анамнеза при первичном осмотре пациента.

Методы лечения

Важную роль в процессах лечения патологии занимает рацион питания пациента, соблюдение правил здорового образа жизни, при котором полностью отсутствуют такие факторы, как употребление алкоголя, табачной продукции и переедание.

Схема лечения полностью зависит от степени поражения паренхиматозного органа, симптоматики и возраста больного, так как даже ребенок может подвергнуться развитию данной патологии.

Лечение атрофических процессов заключается в проведении общей терапии и устранении неблагоприятных факторов. Цель лечения заключена в следующем:

- устранение болезненного синдрома, посредством применения макропрепарата анальгетического и спазмолитического спектра действия, в виде Но-шпы, Папаверина и так далее,

- очищение организма от вредных шлаков и токсинов посредством специальной диеты со столом №5,

- нормализация гидроионного и кислотно-щелочного баланса.

Необходимым аспектом лечения является проведение инсулинотерапии, необходимо для корректировки эндокринной функциональности железы.

Также назначается прием ферментативных препаратов в виде панкреатита либо фестала, в качестве общеукрепляющей терапии необходимо принимать микропрепараты, включающие в свой состав витаминные комплексы группы В, А, Р, РР и минеральные микроэлементы.

При отсутствии должного эффекта от консервативного лечения и обострении патологии, назначается проведение хирургического вмешательства.

Возможные осложнения

При отсутствии соответствующего лечения атрофия железы может привести к развитию панкреонекроза, характеризующегося отмиранием участков железы и последующим развитие гнойных осложнений, в виде сепсиса, флегмоны, абсцесса.

Прогноз и профилактика заболевания

Прогноз патологии зависит от того, насколько успеют тканевые структуры железы атрофироваться за период прогрессирования болезни. Даже при частичном сохранении островкового аппарата и секреции инсулина, при условии своевременно начатого лечения патологии, можно вылечить атрофию и максимально восстановить функциональность пораженного органа.

Профилактические методы заключаются:

- в применении народных средств, таких как отвары, чаи и настои на основе лечебных трав, способствующих поддержанию функциональности поджелудочной,

- исключение вредных привычек в виде алкоголя и сигарет,

- в соблюдении диеты, заключающейся в регулярном употреблении различных каш из пшенной крупы, а также гречневой, кукурузной и др.,

- в соблюдении активности жизнедеятельности.

Также необходимо помнить, что при появлении первых дискомфортных ощущений в области эпигастрия необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, для проведения своевременной диагностики и назначения оптимального лечения, которое на ранних этапах можно будет проводить в домашних условиях.

Тест: на определение риска сахарного диабета 2 типа

Источник

Сахарный диабет — хроническое заболевание, обусловленное абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, приводящей к нарушению всех видов метаболизма, прежде всего углеводного, поражению сосудов (ангиопатия) и патологическим изменениям в различных органах и тканях.

В соответствии с классификацией ВОЗ (1999) выделяют:

1) сахарный диабет I типа, проявляющийся деструкцией р-клеток панкреатических островков с абсолютной инсулиновой недостаточностью (аутоиммунный и идиопатический);

2) сахарный диабет II типа, в основе которого лежат изменения р-клеток, приводящие к относительной инсулиновой недостаточности и резистентности к инсулину;

3) другие специфические типы диабета: генетические дефекты функции Р-клеток; генетические дефекты в действии инсулина; необычные формы иммуноопосредованного диабета;

4) гестационный сахарный диабет (диабет беременных).

Изменения в органах и тканях при сахарном диабете

Длительная гипергликемия способствует развитию инсулинорезистентности и оказывает повреждающее действие на клетки (феномен глюкозотоксичности), приводит к снижению белков-транспортеров глюкозы и секреторной активности р-клеток. Все это уменьшает утилизацию углеводов тканями и вызывает нарушение других видов обмена. В результате при сахарном диабете происходит прогрессирующее поражение различных органов и тканей. У больных развиваются тяжелые изменения не только поджелудочной железы, но и печени, сосудов, сетчатки глаз, почек, нервной системы (диабетические ангиопатии, ретинопатия, нефропатия, нейропатия).

Поджелудочная железа больных, умерших от сахарного диабета, уменьшена в размерах, при сахарном диабете I типа — плотной консистенции за счет фиброза, сочетающегося с выраженными атрофическими изменениями долек. При микроскопическом исследовании видны редкие мелкие островки Лангерганса с уменьшенным количеством дегранулированных Рклеток. При сахарном диабете II типа поджелудочная железа может быть увеличена в размерах за счет липоматоза, но на разрезе встречаются мелкие дольки. Течение сахарного диабета обоих типов определяют диабетические ангиопатии, поэтому сахарный диабет называют также обменно-сосудистым заболеванием. Именно вследствие поражения сосудов диабет занимает первое место среди причин слепоты, у этих больных в 17 раз чаще развивается поражение почек, в 2—3 раза чаще — инфаркт миокарда и инсульты, в 5 раз чаще — гангрена нижних конечностей, чем у лиц того же возраста и пола с нормогликемическими показателями.

Диабетическая макроангиопатия характеризуется поражением артерий среднего и крупного калибра и встречается, как правило, у лиц зрелого и пожилого возрастов, в связи с чем наиболее выражена при сахарном диабете II типа. Ее проявлениями служат атеросклероз, обычно более выраженный и распространенный, чем у недиабетиков (сахарный диабет — фактор риска атеросклероза), и значительно реже возникающие медиакальцчноз Менкеберга и диффузный фиброз интимы. В результате поражения крупных артерий развиваются многочисленные некрозы и гангрена нижних конечностей. Диабетическая м и кро а н г и о п ат ия носит генерализованнный характер и развивается у больных любого возраста, причем отмечается ее прямая зависимость от продолжительности сахарного диабета. Поражаются артериолы и капилляры различных органов и тканей, особенно часто почек, сетчатки глаз, кожи и скелетных мышц. Наряду с неспецифическими изменениями (плазматическое пропитывание, гиалиноз сосудистой стенки, дистрофия, пролиферация и атрофия клеток) встречается и характерное для сахарного диабета утолщение базальных мембран эндотелиальной выстилки за счет накопления ШИК-положительных субстанций (прежде всего, коллагена IV типа).

Диабетическая ретинопатия поражает почти 100% лиц, страдающих диабетом больше 15 лет. Помимо морфологических изменений, характерных для диабетической микроангиопатии, лежащей в основе этой патологии глаз, в капиллярах и венулах сетчатки развиваются микроаневризмы, а периваскулярно — отек, кровоизлияния, имеются дистрофические и атрофические изменения зрительного нерва. Выделяют непролиферативную, или простую, диабетическую ретинопатию и пролиферативную ретинопатию.

Диабетическая нефропатия

У больных сахарным диабетом в почках развивается диабетический интракапиллярный гломерулосклероз, приводящий к тяжелому нефротическому синдрому, названному по имени впервые описавших его авторов синдромом Киммельстила—Уилсона. Почки при этом симметрично уменьшены в размерах, с мелкозернистой поверхностью, плотной консистенции за счет разрастания соединительной ткани (диабетически сморщенные почки).

При микроскопическом исследовании выделяют следующие разновидности клубочковых изменений, характерные для заболевания:

— узелковый (нодулярный) гломерулосклероз отмечается у 5—35% больных и является специфичным для сахарного диабета. Он характеризуется пролиферацией мезангиальных клеток и выработкой ими мембраноподобного вещества с образованием гомогенных эозинофильных и ШИК-положительных округлых образований;

— диффузный гломерулосклероз, наиболее часто развивающийся у больных и проявляющийся диффузным утолщением базальных мембран капилляров, сопровождается разрастанием мезангия клубочков;

— смешанный диабетический гломерулосклероз.

При электронно-микроскопическом исследовании в клубочках почек отмечаются увеличение мезангия и пролиферация мезангиальных клеток (интеркапиллярный гломерулосклероз), сопровождающиеся диффузным утолщением базальных мембран капилляров.

Кроме того, у больных наблюдается гиалиноз не только приносящих, но, в отличие от гипертонической болезни, и выносящих артериол клубочков наряду с гиалинозом и склерозом более крупных артериальных сосудов. В канальцах отмечается белковая (вплоть до вакуольной) и жировая (при наличии нефротического синдрома) дистрофия эпителия. В проксимальных канальцах выявляется гликогенная инфильтрация эпителия, обусловленная полимеризацией глюкозы, реабсорбированной из первичной мочи.

Диабетическая нейропатия

Ее частота коррелирует с продолжительностью и тяжестью сахарного диабета. У больных развивается сегментарная демиелинизация, отек и дистрофия осевых цилиндров, приводящие к уменьшению скорости проведения импульсов по нервным волокнам.

У больных сахарным диабетом часто возникают витилиго, ксантоматоз и липоидный некроз кожи. Значительно возрастает риск желчнокаменной болезни из-за метаболических расстройств и атонии желчного пузыря. Вследствие вторичного иммунодефицита часто присоединяются гнойные осложнения (пиодермии, фурункулез, бронхопневмонии, сепсис), возможно развитие пиелонефрита и туберкулеза. Современное лечение привело к существенному увеличению продолжительности жизни больных сахарным диабетом. В связи с этим летальный исход при сахарном диабете связан с осложнениями заболевания (инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, гангрена нижних конечностей, почечная недостаточность, присоединение вторичной инфекции).

Источник

При сахарном диабете органом-мишенью является поджелудочная железа. Заболевание вызывает дегенеративные и атрофические изменения в органе пищеварительной системы. Нарушения функционирования поджелудочной железы приводят к сбою в работе других систем. Чтобы предотвратить развитие осложнений, нужно остановить патологический процесс. Лечение болезни зависит от ее типа.

При сахарном диабете органом-мишенью является поджелудочная железа. Заболевание вызывает дегенеративные и атрофические изменения в органе пищеварительной системы.

Виды

Сахарный диабет (СД) развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, вырабатываемого бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Существует 2 типа патологии. Каждый из них имеет свои особенности развития.

1 тип

СД 1 типа имеет аутоиммунную природу. Болезнь возникает из-за потери толерантности иммунной системы к бета-клеткам. Иммунная система атакует островки Лангерганса и разрушает их. Из-за снижения уровня инсулина в крови ткани организма не могут усвоить поступающую с углеводной пищей глюкозу. Поскольку глюкоза не проникает в ткани, она накапливается в крови.

Патология нередко сопутствует другим аутоиммунным болезням.

2 тип

СД 2 типа развивается на фоне снижения чувствительности клеток (мышечных, жировых, печеночных) к инсулину. Из-за низкой восприимчивости к гормону ткани не могут усвоить нужное количество глюкозы. Чтобы устранить голодание тканей, поджелудочная железа увеличивает гормональную активность. В результате интенсивной работы орган истощается и постепенно теряет секреторную способность. На поздних этапах развития болезни поджелудочная железа не может вырабатывать нужное количество инсулина.

На поздних этапах развития болезни поджелудочная железа не может вырабатывать нужное количество инсулина.

Особенности протекания

Сахарный диабет нередко диагностируют одновременно с другими заболеваниями внутренних органов. Сопутствующие патологии оказывают влияние на течение болезни.

При панкреатите

В результате многочисленных исследований была обнаружена связь между СД и панкреатитом. У 20-70% больных диагностируют одновременно обе патологии. СД при панкреатите протекает почти без кетоацидоза (повышения уровня ацетона в крови). Он редко вызывает осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

При сопутствующем панкреатите повышается склонность к гипогликемии (низкому уровню глюкозы в крови).

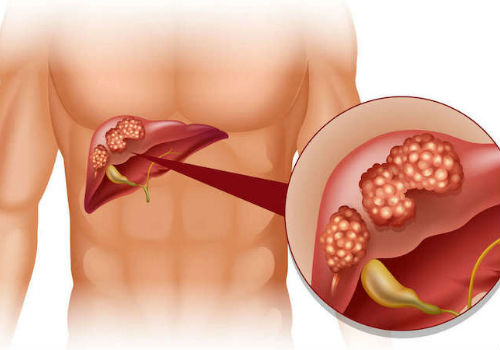

Раке

У людей, страдающих диабетом, нередко диагностируют разные виды рака (гепатоциллюлярную карциному, аденокарциному поджелудочной железы, колоректальный рак). Онкология повышает вероятность возникновения критических состояний. Для лечения рака используют мощные химиотерапевтические и гормональные препараты. Они вызывают резкое повышение уровня сахара в крови. Чтобы поддерживать концентрацию глюкозы на допустимом уровне, необходимо увеличивать дозы инсулина.

Чтобы поддерживать концентрацию глюкозы на допустимом уровне, необходимо увеличивать дозы инсулина.

Жировой инфильтрации

Сопутствующим заболеванием СД 2 типа часто является жировая инфильтрация поджелудочной железы (стеатоз). Жировое перерождение клеток органа пищеварения может приводить к снижению его ферментативной активности и развитию стеатореи (повышенном содержанию жира в кале). Признаки стеатоза при СД проявляются ярче. Жировую инфильтрацию органа нередко обнаруживают одновременно с гепатозом (ожирением печени).

Причины возникновения

Отсутствие толерантности иммунной системы к бета-клеткам, вызывающее СД 1 типа, может быть врожденным. Патологию могут спровоцировать стрессы, вирусные заболевания, лекарственные и химические препараты.

Главной причиной развития СД 2 типа является наследственность. Болезнь также обнаруживают у полных людей, имеющих висцеральные жировые отложения (вокруг внутренних органов). Висцеральная жировая ткань вырабатывает гормон лептин, который снижает восприимчивость тканей к инсулину. Чем больше вес человека, тем выше вероятность развития СД.

Чем больше вес человека, тем выше вероятность развития СД.

Симптомы

Симптомы СД 1 типа проявляются ярко. Больной резко худеет на фоне повышенного аппетита. Он жалуется на сухость во рту, сильную жажду, упадок сил, сонливость и учащенное мочеиспускание. Позывы к мочеиспусканию не дают больному ночью выспаться.

Признаки СД 2 типа трудно обнаружить на ранних стадиях развития заболевания, поскольку они выражены слабо. Пациенты жалуются на жажду, сухость во рту, кожный зуд и частые позывы к мочеиспусканию. Болезнь отражается на процессах пищеварения. У больных возникают тошнота, отрыжка и метеоризм. Они быстро устают и часто раздражаются. Повышается давление, плохо заживают раны, часто болит голова и конечности.

При СД 2 типа повышается давление, плохо заживают раны, часто болит голова и конечности.

Диагностика

Благодаря современным методикам диагностики можно распознать признаки заболевания на самом раннем этапе его развития. Необходимо исключить болезни, вызывающие подобные симптомы (гиперпаратиреоз, патологии почек). После осмотра пациента врач назначает УЗИ.

УЗИ

На ранних стадиях сахарного диабета обнаружить признаки болезни с помощью ультразвукового исследования трудно. Структурные изменения в поджелудочной железе появляются примерно через 5 лет после развития патологии. Орган пищеварения уменьшается в размерах и становится похожим на ленту. Дегенеративные процессы делают его структуру менее зернистой. Со временем поджелудочная железа становится гладкой.

На ранних стадиях сахарного диабета обнаружить признаки болезни с помощью ультразвукового исследования трудно.

Анализы

Характерным признаком СД является повышение сахара в крови. Поэтому больным назначают анализ крови на сахар. Если обнаружено отклонение от нормы уровня глюкозы в пределах 5,6-6,6 ммоль/л, определяют преддиабетическое состояние. При выявлении концентрации сахара в крови выше 6,7 ммоль/л диагностируют СД.

Дополнительно может быть назначен оральный глюкозотолерантный тест. Анализ делают через 2 часа после приема раствора глюкозы (75 г глюкозы на 250-300 мл воды). О нарушении толерантности к глюкозе свидетельствует значение в пределах 7,8-11,1 ммоль/л. Если обнаружена концентрация сахара выше 11,2 ммоль/л, диагностируют СД. У детей нормальные показатели уровня сахара в крови ниже, чем у взрослых.

Характерным признаком СД является повышение сахара в крови. Поэтому больным назначают анализ крови на сахар.

Лечение

Лечение направлено на нормализацию уровня сахара в крови и уменьшение вероятности развития осложнений. Поскольку поджелудочная железа при сахарном диабете снижает секреторную активность, используют различные способы терапии для сохранения ее способности вырабатывать гормон инсулин.

Операция

Увеличить количество функционирующих бета-клеток позволяет трансплантация. Людям с СД пересаживают целую поджелудочную железу, отдельные ее части или островковые клетки.

Выживаемость оперируемых превышает 90%. После пересадки органа или тканей донора пациенты могут обходиться без инъекций инсулина 1-2 года. Позднее секреторная функция поджелудочной железы начинает угасать.

Показанием к оперативному вмешательству является тяжелая форма СД 1 типа. При легких формах заболевания трансплантационная хирургия не назначается. Существует высокая вероятность развития осложнений в результате отторжения пересаженного органа.

Противопоказаниями к проведению операции являются: терминальные состояния, инфекционные болезни, злокачественные образования и нарушения работы жизненно важных органов. Цена операции достаточно высокая. В стоимость лечения входит длительный реабилитационный период. Терапия сопровождается иммуносупрессией, которая может вызвать нежелательные последствия.

Медикаментозная терапия

Нормализовать углеводный обмен позволяет инсулинотерапия. Инъекции гормона назначают при СД 1 типа и при тяжелых формах болезни 2 типа. Для стимулирования секреторной функции поджелудочной железы используют препараты сульфанилмочевины 2 генерации (Манинил, Амарил, Диамерид, Глибинез ретард) и несульфанилмочевинные средства (Диаглинид, Новонорм, Старликс).

Чтобы повысить чувствительность тканей организма к инсулину, назначают антигипергликемические таблетки (Сиофор, Глюкофаж, Багомет, Диаформин, Метамин) и гипогликемические лекарства (Авандия, Актос). Снизить активность кишечных ферментов, расщепляющих углеводы, помогают ингибиторы альфа-гликозидазы (Акарбоза). Для нормализации липидного обмена применяют Фенофибрат.

Для нормализации липидного обмена применяют Фенофибрат.

Диета

Диета является неотъемлемой частью терапии СД. Она дает хороший эффект на начальной стадии заболевания. Чтобы нормализовать углеводный обмен, надо уменьшить количество углеводов в питании. Важно исключить хлебобулочные изделия и продукты, содержащие сахар. Необходимо ограничить употребление крахмалосодержащих продуктов (картофель, рис), сладких фруктов, сала, сливочного масла, рыбных и мясных бульонов. В рационе должны присутствовать продукты, богатые белками и полезными жирами.

Народные средства

Понизить уровень сахара в крови помогает смесь из цедры лимона, корня петрушки и чеснока. 100 г цедры лимона, 300 г корня петрушки и 300 г чеснока измельчают на мясорубке. Продукты перемешивают и укладывают в банку из темного стекла. Смесь настаивают 2 недели в темном месте, затем принимают по 1 ст.л. перед едой 3 раза в день. Больным с СД назначают массаж. Массажная процедура помогает улучшить кровообращение и ускорить обменные процессы.

Больным с СД назначают массаж. Массажная процедура помогает улучшить кровообращение и ускорить обменные процессы.

Особенности

У разных категорий больных имеются свои отличительные особенности течения болезни. Характер развития сахарного диабета зависит от половой принадлежности и возраста человека.

У женщин

У женщин в 2 раза чаще диагностируют диабет. Представительницы слабого пола имеют предрасположенность к накоплению жировых запасов, поэтому у них чаще диагностируют болезнь 2 типа. Вероятность развития сердечно-сосудистых патологий у женщин с СД на 34-38% выше, чем у больных мужчин. На фоне нарушения углеводного обмена у дам нередко развиваются болезни половых органов.

Заболевание у мужчин

Диабет у мужчин вызывает облысение. Болезнь негативно отражается на репродуктивной функции. Мужчины жалуются на эректильную дисфункцию, преждевременную эякуляции и отсутствие полового влечения. Поскольку при высоких концентрациях глюкозы в крови ДНК сперматозоидов разрушается, у мужчины может развиться бесплодие.

Диабет у мужчин вызывает облысение.

Течение болезни у подростков и детей

У детей и подростков на фоне диабета часто возникают болезни кожи (фурункулез, угревая сыпь, нейродермит, грибковые поражения). Из-за снижения иммунитета они становятся уязвимыми перед различными инфекциями. У детей обнаруживают кандидоз ротовой полости и половых органов.

Специфика у пожилых

У пожилых людей симптомы болезни проявляются слабо, поэтому часто остаются незамеченными. Пожилые пациенты жалуются на ослабление зрения, судороги и отеки в нижних конечностях. После 40 лет увеличивается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В зоне риска находятся люди с ожирением.

Как восстановить поджелудочную железу и улучшить ее работу при сахарном диабете

Поддерживать секреторную функцию поджелудочной железы помогают физические нагрузки. Во время занятий спортом интенсивно сжигается жир. Упражнения усиливают кровообращение и улучшают обмен веществ. Они могут помочь повысить чувствительность тканей к гормону поджелудочной железы. Уже после нескольких недель тренировок появляется улучшение самочувствия. Инсулинозависимым больным подбирать лечебную физкультуру должен врач.

Лечение поджелудочной железы при сахарном диабете

Панкреатит при сахарном диабете

Осложнения

СД опасен из-за высокого риска развития серьезных осложнений. У людей с нарушением углеводного обмена может возникнуть кома. Она является угрожающим для жизни состоянием и требует срочной медицинской помощи. К поздним осложнениям относятся ретинопатия (поражение сетчатки глаза), ангиопатия (нарушение проницаемости сосудов), полинейропатия (потеря чувствительности в конечностях) и диабетическая стопа (появление язв и участков некроза).

Источник