Стимуляция секреции поджелудочной железы

Ацинусы поджелудочной железы продуцируют ферменты, важные для переваривания углеводов, жиров и белков. Панкреатические протоки секретируют в просвет двенадцатиперстной кишки жидкость, богатую бикарбонатами. Важной особенностью является сохранение щелочной реакции среды в протоках и двенадцатиперстной кишке, поскольку в кислой среде ферменты поджелудочной железы теряют активность.

Стимуляция секреции поджелудочной железы

Секреция поджелудочной железы стимулируется блуждающим нервом и различными гормонами (гастрин антрального отдела желудка, холецистокинин-панкреозимин (ХЦК-ПЗ) и секретин тонкой кишки). Раздражение блуждающего нерва вызывает усиление секреции панкреатических ферментов ацинарной тканью, но не влияет на секрецию бикарбонатов в протоках. ХЦК-ПЗ является очень мощным стимулятором секреции панкреатических ферментов и слабым стимулятором секреции панкреатических бикарбонатов. Секретин, напротив, не играет существенной роли в секреции ферментов, но является сильным возбудителем секреции бикарбонатов. Взаимосвязь между описанными факторами весьма сложна.

Вид, запах и и прожевывание пищи (нервная фаза) условнорефлекторным путем вызывает стимуляцию секреторного аппарата поджелудочной железы вследствие раздражения блуждающего нерва. Импульсы с блуждающего нерва через центральную иервную систему вызывают выделение гастрина в антральном отделе желудка, который непосредственно стимулирует отделение панкреатического сока, а также усиливает желудочное кислотовыделение париетальными клетками. При соприкосновении кислоты со слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки увеличивается высвобождение секретина и в меньшей степени ХЦК-ПЗ. Кроме того, раздражение блуждающего нерва может непосредственно стимулировать париетальные клетки, усиливая желудочное кислотовыделение.

С момента попадания пищи в желудок наступает желудочная фаза панкреатической секреции. Механическое растяжение дна и антрального отделов желудка стимулирует высвобождение гастрина в антральном отделе и усиливает выделение кислоты париетальными клетками. Кроме того, высвобождение гастрина происходит под влиянием продуктов переваривания белка. Имеются данные о стимулирующем действии на париетальные клетки желудка кальция, находящегося в просвете кишки.

Наиболее важна кишечная фаза панкреатической секреции. При снижении рН в двенадцатиперстной кишке до 4,5 и ниже происходит выделение секретина. Традиционная концепция такова, что единственным стимулятором выделения секретина является соляная кислота, однако недавно проведенные исследования показали, что таким же действием обладают некоторые жирные кислоты. Это важно учитывать при лечении больного с острым панкреатитом, когда необходимо принять все меры для поддержания рН среды в двенадцатиперстной кишке около 4,5, чтобы не вызывать стимуляции панкреатической секреции секретином. Наличие соляной кислоты в двенадцатиперстной кишке, также как и некоторые виды пищи являются стимуляторами выделения ХЦК-ПЗ. Ни углеводы, ни нейтральные жиры не стимулируют панкреатическую секрецию. Из жирных кислот наиболее сильным стимулирующим действием на ХЦК-ПЗ обладают кислоты с углеродной цепью, состоящей из 16 и 18 атомов углерода (пищевые жиры). Жирные кислоты, имеющие молекулы с длиной углеродной цепи 8 и 10 атомов, стимулируют выделение ХЦК-ПЗ в меньшей степени. По этой причине при лечении острого рецидивирующего панкреатита целесообразно применение специальной смеси триглицеридов со средней длиной углеродной цепи (которая содержит 68 % молекул с 8 атомами углерода, 24 % — с 10 атомами и менее 5%—более чем с 10 атомами углерода и стимулирует выделение панкреатических ферментов в меньшей степени, чем пищевые жиры). Применение смеси отдельных аминокислот вызывает опосредованную ответную реакцию ферментов [13, 35].

Тот факт, что секретин и ХЦК-ПЗ находятся в большом количестве в двенадцатиперстной и тощей кишке и обеспечивают обильное выделение бикарбонатов и ферментов при перфузии каждого из названных отделов кишечника соответствующим раздражителем, указывает на их большое физиологическое значение. Количества ХЦК-ПЗ, вырабатываемого в двенадцатиперстной кишке, достаточно для обеспечения пищеварения в верхнем ее отделе, а также для обеспечения минимальной панкреатической секреции в случае гастроеюностомии. Как правило, большее количество хлористоводородной кислоты желудка полностью нейтрализуется в начальном отделе двенадцатиперстной кишки, поэтому секретин, выделяемый в дистальном отделе двенадцатиперстной кишки, и тощей кишке, имеет ограниченное значение, за исключением состояния после гастроеюностомии.

Реакция поджелудочной железы на пищу

Существует много способов стимуляции секреторного аппарата поджелудочной железы. Секреция панкреатических ферментов при пищевом раздражении поддерживается на максимальном уровне до тех пор, пока пища продолжает поступать в двенадцатиперстную кишку. Твердая и калорийная пища дольше задерживается в желудке, чем жидкая. Именно по этой причине переваривание твердой пищи сопровождается более продолжительным выделением панкреатических ферментов, чем жидкой. На этом наблюдении основаны важные диетические рекомендации при лечении рецидивирующего панкреатита, состоящие в том, что пища должна быть малокалорийной, жидкой, в основном содержать углеводы и минимальное количество жиров и белка.

В экспериментальных условиях присутствие хлористоводородной кислоты в двенадцатиперстной кишке вызывало отчетливое увеличение секреции панкреатических бикарбонатов путем стимуляции продукции секретина. Однако в одном случае пищевое раздражение не сопровождалось ни уменьшением рН внутридуоденальной среды, ни повышением уровця секретина в плазме по сравнению с базальным. На основании такого рода результатов был обсужден важный вопрос о физиологической роли секретина в процессах пищеварения. По-видимому, небольшое количество секретина высвобождается во время пищеварения при попадании некоторых кислот в двенадцатиперстную кишку. Хотя это количество секретина само по себе оказывает небольшое влияние на секрецию панкреатических бикарбонатов, отмечено, что его физиологическое действие на протоки поджелудочной железы заметно возрастает в присутствии ХЦК-ПЗ. В свою очередь физиологическое действие ХЦК-ПЗ на ацинарную ткань усиливается в присутствии секретина. Таким образом, в результате двойной стимуляции протоков секретином и ХЦК-ПЗ значительно возрастает секреция жидкости и бикарбонатов за счет суммации эффектов. В результате двойной стимуляции ацинарного аппарата ХЦК-ПЗ и секретином значительно повышается секреция ферментов. Все это следует учитывать при диетическом лечении панкреатита в стадии рассасывания, направленном «а предотвращение стимуляции как секретина, так и ХЦК-ПЗ, поскольку каждый из них потенцирует действие другого.

Состав панкреатического сока

Электролиты. Концентрация ионов натрия и калия в панкреатическом соке равна таковой в плазме и не зависит от скорости их секреции. Концентрация бикарбонатов в панкреатическом соке заметно увеличивается в ответ на стимуляцию эпителия панкреатических протоков секретином. При увеличении концентрации бикарбонатных ионов концентрация хлоридов реципрокно уменьшается. По существу в панкреатическом соке нет ионизированного кальция, так как он находится в связанном с панкреатическими ферментами состоянии.

Отделение панкреатического сока уменьшается при внутривенном введении таких медикаментозных средств, как ацетазоламид (диамокс), антидиуретический гормон (АДГ), антихолинергические средства, глюкагон и соматостатин. Хотя их применение для лечения острого панкреатита заманчиво, проверенных данных о лечебной ценности названных средств нет.

Панкреатические ферменты. Протеолитические ферменты секретируются в виде проферментов. Основные ферменты — трипсиноген, химотрипсиноген, эластаза (которая иначе называется эндопептидаза, так как разрывает внутреннюю пептидную связь в молекуле белка), прокарбоксипептидаза А и прокарбоксипептидаза В (иначе называемые экзопептидазами, потому что они разрывают конечную пептидную связь аминокислот). В соке поджелудочной железы продуцируется только один ингибитор трипсина, предотвращающий преждевременную активацию трипсина в протоках поджелудочной железы. При попадании панкреатических протеолитических ферментов в двенадцатиперстную кишку энтерокиназа способствует превращению трипсиногена в трипсин, после чего усиливается активация протеолитических ферментов под действием трипсина. Активированный трипсин является автокатализатором превращения трипсиногена в трипсин, что обеспечивает нарастание количества этого фермента и активацию других протеолитических энзимов.

Основными липолитическими ферментами являются липаза и фосфолипазы А и В. Липаза секретируется в активной форме, но не оказывает повреждающего действия на ацинарные клетки и панкреатические протоки. Фосфолипазы А и В поддерживаются в активном состоянии под влиянием небольшого количества трипсина. Под действием липазы быстро происходит отщепление двух жирных кислот от пищевых триглицеридов с образованием 2-моноглицеридов. Третья жирная кислота отщепляется более медленно.

Амилаза секретируется в активной форме, не токсичной для ткани поджелудочной железы, и способствует гидролизу крахмала с образованием мальтозы.

Клеточные процессы секреции поджелудочной железы

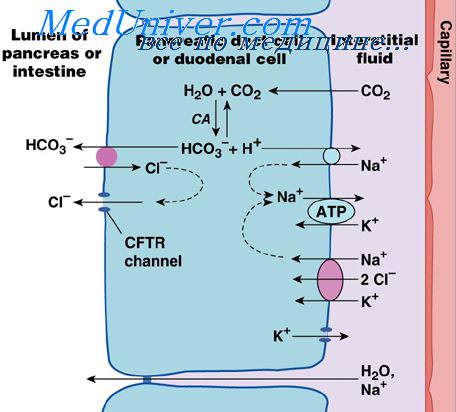

Механизмы секреции бикарбонатов в панкреатических протоках не совсем ясны. По-видимому, в этом процессе играет роль угольная ангидраза, находящаяся в эпителии протоков.

Первым этапом действия ХЦК-ПЗ на ацинарные клетки является высвобождение кальция из мембраносвязанных комплексов. В связи с клеточными процессами секреции панкреатических ферментов возникает ряд важных вопросов. Традиционное мнение заключается в том, что ферменты перед их выделением содержатся в виде гранул проферментов. Однако панкреатическая секреция может осуществляться и при отсутствии таких гранул. Другая точка зрения состоит в том, что наблюдается параллелизм секреции панкреатических ферментов (т. е. уровень различных ферментов в период их отделения остается постоянным). Наряду с имеющимися данными о параллелизме секреции пищеварительных ферментов имеются указания на зависимость состава секретируемых ферментов от состава пищи как у человека, так и у экспериментальных животных.

Не исключено, что голодание или дефицит гормонов может вызвать атрофию поджелудочной железы. В частности, имеются данные о том, что гастрин является трофическим гормоном поджелудочной железы. Так, у экспериментальных животных при парентеральном питании снижается уровень содержания гастрина в плазме и развивается атрофия поджелудочной железы, несмотря на инфузию экзогенного пентагастрина.

Питер А. Бенкс Панкреатит, 1982г.

Источник

Регуляция секреции поджелудочной железы. Этапы панкреатической секрецииПоявление панкреатической секреции обусловлено тремя важными основными стимулами. Первые два стимула (ацетилхолин и холецистокинин) стимулируют ацинарные клетки поджелудочной железы, вызывая продукцию большого количества панкреатических пищеварительных ферментов и, соответственно, небольших количеств воды и электролитов, сопутствующих ферментам. Без воды большинство ферментов временно сохраняются в ацинусах и протоках до тех пор, пока не образуется более жидкий секрет, который может поступить в двенадцатиперстную кишку. Секретин в противоположность первым двум основным стимулам вызывает секрецию эпителием протоков поджелудочной железы большого количества водного раствора бикарбоната натрия. Усиливающие эффекты различных стимулов. Когда различные стимулы панкреатической секреции возникают одновременно, общая секреция гораздо больше, чем сумма секретов, вызванных каждым из них по отдельности, поэтому говорят, что разные стимулы усиливают друг друга. Таким образом, панкреатическая секреция является обычно результатом действия не одного, а комбинированных влияний перемноженных основных стимулов.

Фазы панкреатической секрецииПанкреатическая секреция аналогично желудочной секреции проходит три фазы: мозговую, желудочную и кишечную. В течение желудочной фазы продолжается нервная стимуляция ферментной секреции, составляя еще другие 5-10% панкреатических ферментов, выделяемых после приема пищи. Но опять только малые количества достигают двенадцатиперстной кишки из-за продолжающегося недостатка значимой секреции жидкости. Кишечная фаза. После того, как химус покидает желудок и поступает в тонкий кишечник, панкреатическая секреция становится обильной, главным образом в ответ на гормон секретин. Секретин стимулирует секрецию значительного количества ионов бикарбоната. Нейтрализация кислого химуса из желудка. Секретин представляет собой полипептид, содержащий 27 аминокислот (молекулярная масса около 3400). Он присутствует в слизистой двенадцатиперстной кишки и тощей кишки в неактивной форме просекретина в так называемых S-клетках. Когда кислый химус с рН менее 4,5-5,0 поступает в двенадцатиперстную кишку из желудка, это вызывает выделение дуоденальный слизи и активацию секретина, который затем абсорбируется в кровь. Единственной действительно важной составляющей химуса является соляная кислота желудка, которая вызывает выброс секретина. Секретин, в свою очередь, вызывает секрецию поджелудочной железой большого количества жидкости, содержащей высокую концентрацию иона бикарбоната (вплоть до 145 мэкв/л), но низкую концентрацию ионов хлора. Механизм образования секретина является особенно важным по двум причинам: (1) секретин начинает высвобождаться из слизистой тонкого кишечника, когда рН дуоденального содержимого падает ниже 4,5-5,0; (2) выброс секретина резко увеличивается, когда рН падает до 3,0. Это немедленно вызывает обильную секрецию панкреатического сока, содержащего существенное количество бикарбоната натрия. Конечным итогом является следующая реакция в двенадцатиперстной кишке: Затем угольная кислота немедленно диссоциирует на двуокись углерода и воду. Углекислый газ абсорбируется в кровь и выводится через легкие, оставляя нейтральный раствор хлорида натрия в двенадцатиперстной кишке. Таким способом немедленно нейтрализуется кислое содержимое, опорожняющееся в двенадцатиперстную кишку из желудка. Слизистая тонкой кишки не может противостоять переваривающему действию кислого желудочного сока, и это является существенным защитным механизмом, предотвращающим развитие дуоденальных язв. Секреция иона бикарбоната поджелудочной железой обеспечивает подходящий рН для работы панкреатических пищеварительных ферментов, действие которых оптимально в слабощелочной или нейтральной среде при рН от 7,0 до 8,0. К счастью, рН секреции натрия бикарбоната в среднем равняется 8,0. Холецистокинин и его вклад в регуляцию секреции пищеварительных ферментов поджелудочной железы. Присутствие пищи в верхнем отделе тонкого кишечника вызывает также выделение из I-клеток, находящихся в слизистой двенадцатиперстной кишки и верхней части тощей кишки, второго гормона — холецистокинина. Это полипептид, содержащий 33 аминокислоты. Такое выделение холецистокинина происходит в результате присутствия протеоз, пептонов (продуктов частичного переваривания белков) и длинноцепочечных жирных кислот в химусе, поступающем из желудка. Холецистокинин, как и секретин, с кровью доставляется к поджелудочной железе, но вместо стимуляции секреции бикарбоната натрия обусловливает преимущественное выделение ацинарными клетками пищеварительных ферментов, причем в больших количествах. Этот эффект подобен тому, который вызывает вагусная стимуляция, но только он более выраженный и составляет от 70 до 80% общей панкреатической секреции ферментов после приема пищи. Различия между эффектами панкреатической стимуляции секретином и холецистокинином показаны на рисунке, который демонстрирует: (1) интенсивную секрецию бикарбоната натрия в ответ на кислоту в двенадцатиперстной кишке, стимулированную секретином; (2) двоякий эффект в ответ на жир (мыла); (3) сильную пищеварительную секрецию ферментов, вызванную холецистокинином (когда пептоны поступают в двенадцатиперстную кишку). — Также рекомендуем «Физиология секреции желчи. Физиологическая анатомия секреции желчи» Оглавление темы «Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров»: |

Источник

Регуляция поджелудочной экзокринной секреции осуществляется нервными и гуморальными механизмами. Блуждающий нерв усиливает секрецию поджелудочной железы. Симпатические нервы уменьшают количество секрета, но усиливают синтез органических веществ (бета-адренергический эффект). Снижение секреции происходит также и за счет уменьшения кровоснабжения поджелудочной железы путем сужения кровеносных сосудов (альфа-адренергический эффект). Напряженная физическая и умственная работа, боль, сон вызывают торможение секреции. Гастроинтестинальные гормоны, секретин и ХЦК-ПЗ усиливают секрецию поджелудочного сока. Секретин стимулирует выделение сока, богатого бикарбонатами, ХЦК-ПЗ — богатого ферментами. Секрецию поджелудочной железы усиливают гастрин, серотонин, бомбезин, инсулин, соли желчных кислот. Химоденин стимулирует секрецию химотрипсиногена. Тормозящее действие оказывают ЖИП, ПП, глюкагон, кальцитонин, соматостатин, энкефалин.

Пищеварение в 12-п кишке:

Пищеварения в двенадцатиперстной кишке проходит в два этапа: сначала происходит активация ферментов: трипсиноген под действием фермента кишечного сока энтерокиназы переходит в активный трипсин, который в свою очередь активирует химотрипсиноген. На втором этапе происходят процессы пищеварения.

В 12-п кишке продолжается процесс гидролиза пищ в-в. В полость кишки выд-ся соки поджелудочной кишечных желез, содерж-е ферменты для гидролиза БЖУ. Щелочная среда.

10. Роль печени в пищеварении. Регуляция образования желчи, выделения ее в двенадцатиперстную кишку. Желчно-кишечный кругооборот желчных кислот. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.

Печень принимает участие благодаря желчи, кот поступает из общего протока в полость 12-п кишки.

Регуляция желчеобразования. Желчеобразование осуществляется непрерывно, но интенсивность его изменяется за счет регуляторных влияний. Усиливают желчеобразование акт еды, принятая пища. Рефлекторно изменяется желчеобразование при раздражении интероцепторов пищеварительного тракта, других внутренних органов и условнорефлекторном воздействии.

Парасимпатические холинергические нервные волокна (воздействия) усиливают, а симпатические адренергические — снижают желчеобразование. Имеются экспериментальные данные об усилении желчеобразования под влиянием симпатической стимуляции.

Желчевыделение. Движение желчи в желчевыделительном аппарате обусловлено разностью давления в его частях и в двенадцатиперстной кишке, состоянием сфинктеров внепеченочных желчных путей. В них выделяют следующие сфинктеры: в месте слияния пузырного и общего печеночного протока (сфинктер Мирисси), в шейке желчного пузыря (сфинктер Люткенса) и концевом отделе общего желчного протока и сфинктер ампулы, или Одди. Тонус мышц этих сфинктеров определяет направление движения желчи. Давление в желчевыделительном аппарате создается секреторным давлением желчеобразования и сокращениями гладких мышц протоков и желчного пузыря. Эти сокращения согласованы с тонусом сфинктеров и регулируются нервными и гуморальными механизмами. Давление в общем желчном протоке колеблется от 4 до 300 мм вод. ст., а в желчном пузыре вне пищеварения составляет 60—185 мм вод. ст., во время пищеварения за счет сокращения пузыря поднимается до 200—300 мм вод. ст., обеспечивая выход желчи в двенадцатиперстную кишку через открывающийся сфинктер Одди.

Пищеварение в 12-п кишке:

Пищеварения в двенадцатиперстной кишке проходит в два этапа: сначала происходит активация ферментов: трипсиноген под действием фермента кишечного сока энтерокиназы переходит в активный трипсин, который в свою очередь активирует химотрипсиноген. На втором этапе происходят процессы пищеварения.

В 12-п кишке продолжается процесс гидролиза пищ в-в. В полость кишки выд-ся соки поджелудочной кишечных желез, содерж-е ферменты для гидролиза БЖУ. Щелочная среда.

11. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреции кишечного сока. Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой кишки.

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 388; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Учись учиться, не учась! 10347 — | 7865 — или читать все…

Источник