Какие ферменты поджелудочной железы активирует трипсин

В

поджелудочной железе синтезируются

проферменты ряда протеаз: трипсиноген,

химотрипсиноген, проэластаза,

прокарбоксипептидазы А и В. В кишечнике

они путём частичного протеолиза

превращаются в активные ферменты

трипсин, химотрипсин, эластазу и

карбок-сипептидазы А и В.

Активация

трипсиногена происходит

под действием фермента эпителия

кишечника энтеропептидазы.

464

Этот

фермент отщепляет с N-конца молекулы

трипсиногена гексапептид Вал-(Асп)4-Лиз.

Изменение конформации оставшейся части

полипептидной цепи приводит к формированию

активного центра, и образуется активный

трипсин. Последовательность Вал-(Асп)4-Лиз

присуща большинству известных

трипсиноге-нов разных организмов — от

рыб до человека.

Образовавшийся

трипсин активирует

химотрипсиноген, из

которого получается несколько активных

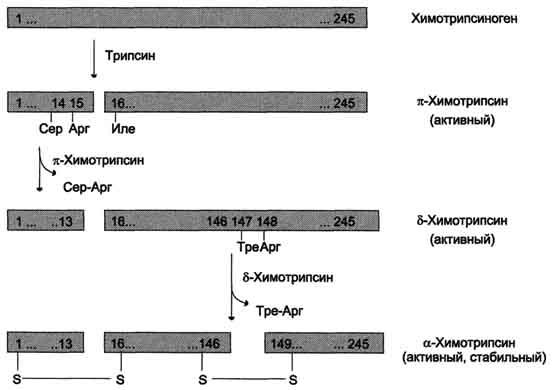

ферментов (рис. 9-3). Химотрипсиноген

состоит из одной полипептидной цепи,

содержащей 245 аминокислотных остатков

и пяти дисульфидных мостиков. Под

действием трипсина расщепляется

пептидная связь между 15-й и 16-й

аминокислотами, в результате чего

образуется активный π-химотрипсин.

Затем под действием π-химотрипсина

отщепляется дипептид сер(14)-арг(15), что

приводит к образованию δ-химотрипсина.

Отщепление дипептида тре(147)-арг(148)

завершает образование стабильной формы

активного фермента — α-химотрипсина,

который состоит из трёх полипептидных

цепей, соединённых дисульфидными

мостиками.

Остальные

проферменты панкреатических протеаз

(проэластаза и прокарбоксипептидазы

А и В) также активируются трипсином

путём частичного протеолиза. В результате

образуются активные ферменты — эластаза

и карбокси-пептидазы А и В.

2. Специфичность действия протеаз

Трипсин

преимущественно гидролизует пептидные

связи, образованные карбоксильными

группами аргинина и лизина. Химотрипсины

наиболее активны в отношении пептидных

связей, образованных карбоксильными

группами ароматических аминокислот

(Фен, Тир, Три).

Карбоксипептидазы

А и В — цинксодержащие ферменты, отщепляют

С-концевые остатки аминокислот. Причём

карбоксипептидаза А

Рис.

9-3. Активация химотрипсиногена. Молекула

химотрипсиногена состоит из 245

аминокислотных остатков и имеет пять

дисульфидных мостиков. На схеме показаны

участки фермента, подвергающиеся

протеолизу. а-Химотрипсин — активная

стабильная форма фермента — состоит из

трёх полипептидных цепей, ковалентно

связанных между собой двумя дисульфидными

мостиками и нековалентно — за счёт

водородных связей и гидрофобных

взаимодействий.

465

отщепляет

преимущественно аминокислоты, содержащие

ароматические или гидрофобные радикалы,

а карбоксипептидаза В — остатки аргинина

и лизина.

Последний

этап переваривания — гидролиз небольших

пептидов, происходит под действием

ферментов аминопептидаз и дипептидаз,

которые синтезируются клетками тонкого

кишечника в активной форме.

Аминопептидазы последовательно

отщепляют N-концевые аминокислоты

пептидной цепи. Наиболее известна

лейцинаминопептидаза — Zn2+-

или Мn2+-содержащий

фермент, несмотря на название, обладающий

широкой специфичностью по отношению

к N-концевым аминокислотам.Дипептидазы расщепляют

дипептиды на аминокислоты, но не

действуют на трипептиды.

В

результате последовательного действия

всех пищеварительных протеаз большинство

пищевых белков расщепляется до свободных

аминокислот.

В.

Защита клеток от действия протеаз

Клетки

поджелудочной железы защищены от

действия пищеварительных ферментов

тем, что:

эти

ферменты образуются

в виде неактивных предшественников в

клетках поджелудочной железы и

активируются только после секреции в

просвет кишечника. Таким образом, место

синтеза и место действия этих ферментов

пространственно разделены.в

клетках поджелудочной железы

присутствует белок-ингибитор

трипсина, образующий

с активной формой фермента (в случае

преждевременной активации) прочный

комплекс.

В

полости желудка и кишечника протеазы

не контактируют с белками клеток,

поскольку слизистая оболочка покрыта

слоем слизи, а каждая клетка содержит

на наружной поверхности плазматической

мембраны полисахариды, которые не

расщепляются протеазами и тем самым

защищают клетку от их действия.

Разрушение

клеточных белков протеазами происходит

при язвенной болезни желудка или

двенадцатиперстной кишки. Однако

начальные механизмы возникновения

язвы ещё мало изучены.

Г.

Транспорт аминокислот в клетки

Аминокислоты,

образовавшиеся при переваривании

белков, быстро всасываются в кишечнике.

Транспорт их осуществляется двумя

путями: через воротную систему печени,

ведущую прямо в печень, и по лимфатическим

сосудам, сообщающимся с кровью через

грудной лимфатический проток. Максимальная

концентрация аминокислот в крови

достигается через 30-50 мин после приёма

белковой пищи (углеводы и жиры замедляют

всасывание аминокислот). Всасывание

L-аминокислот (но не D-изомеров) — активный

процесс, требующий затраты энергии.

Аминокислоты переносятся через кишечную

стенку от слизистой её поверхности в

кровь (рис. 9-4). Перенос через щёточную

кайму осуществляется целым рядом

переносчиков, многие из которых действуют

при участии Nа+-зависимых

механизмов симпорта, подобно переносу

глюкозы (см. раздел 7).

Различная

скорость проникновения аминокислот

через мембраны клеток указывает на

наличие транспортных систем, обеспечивающих

перенос аминокислот как через внешнюю

плазматическую мембрану, так и через

внутриклеточные мембраны. В настоящее

время известно по крайней мере пять

специфических транспортных систем,

каждая из которых функционирует

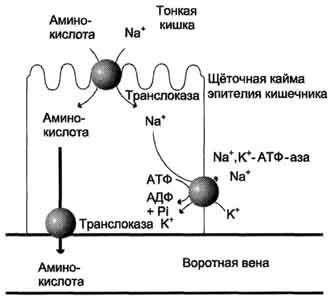

Рис.

9-4. Механизм всасывания аминокислот в

кишечнике. L-аминокислота

поступает в энтероцит путём симпорта

с ионом Na+.

Далее специфическая транслоказа

переносит аминокислоту через мембрану

в кровь. Обмен ионов натрия между

клетками осуществляется путём

первично-активного транспорта с помощью

Nа+,К+-АТФ-азы.

466

для

переноса определённой группы близких

по строению аминокислот:

нейтральных,

с короткой боковой цепью (аланин, серии,

треонин);нейтральных,

с длинной или разветвлённой боковой

цепью (валин, лейцин, изолейцин);с

катионными радикалами (лизин, аргинин);с

анионными радикалами (глутаминовая и

аспарагиновая кислоты);иминокислот

(пролин, оксипролин).

Причём

к числу Nа+-зависимых

относятся переносчики аминокислот,

входящих в первую и пятую группы, а

также переносчик метионина. Независимые

от Na+ переносчики

специфичны для некоторых нейтральных

аминокислот (фенилаланин, лейцин) и

аминокислот с катионными радикалами

(лизин).

Аминокислоты

конкурируют друг с другом за специфические

участки связывания. Например, всасывание

лейцина (если концентрация его достаточно

высока) уменьшает всасывание изолейцина

и валина.

Одна

из специфических транспортных систем

для некоторых нейтральных аминокислот

функционирует в кишечнике, почках и,

по-видимому, мозге. Она получила название

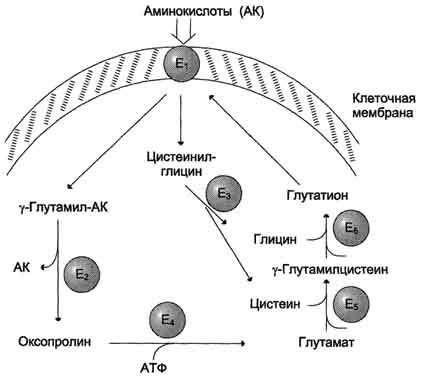

γ-глутамильного цикла (рис. 9-5).

В

этой системе участвуют 6 ферментов,

один из которых находится в клеточной

мембране, а остальные — в цитозоле.

Ключевую роль в транспорте аминокислоты

играет мембранно-связан-ный фермент

γ-глутамилтрансфераза. Этот

фермент является гликопротеином и

катализирует перенос γ-глутамильной

группы от глутатиона (иногда другого

γ-глутамильного пептида) на транспортируемую

аминокислоту и последующий перенос

комплекса в клетку. Глутатион представляет

собой трипептид — γ-глутамилцистеинилглицин,

который находится во всех тканях

животных. Реакция протекает следующим

образом (см. схему А на с. 468).

Аминокислота,

связанная с γ-глутамильным остатком,

оказывается внутри клетки. В следующей

реакции происходит отщепление

γ-глутамильного

Рис.

9-5. γ-Глутамильный

цикл. Система

состоит из одного мембранного и пяти

цитоплазматических ферментов. Перенос

аминокислоты внутрь клетки осуществляется

в комплексе с глутамильным остатком

глутатиона под действием

γ-глутамилтрансферазы. Затем аминокислота

освобождается, а γ-глутамильный остаток

в несколько стадий превращается в

глутатион, который способен присоединять

следующую молекулу аминокислоты. Е1 —

γ-глутамилтрансфераза; Е2 —

у-глутамилциклотрансфераза; Е3 —

пептидаза; Е4 —

оксопролиназа; Е5 —

γ-глутамилцистеинсинтетаза; Е6 —

глутатионсинтетаза.

467

остатка

под действием фермента

γ-глутамилциклотрансферазы (см. схему

Б).

Дипептид

цистеинилглицин расщепляется под

действием пептидазы на 2 аминокислоты

— цис-теин и глицин. В результате этих

3 реакций происходит перенос одной

молекулы аминокислоты в клетку (или

внутриклеточную структуру). Следующие

3 реакции обеспечивают регенерацию

глутатиона, благодаря чему цикл

повторяется многократно. Для транспорта

в клетку одной молекулы аминокислоты

с участием γ-глутамильного цикла

затрачиваются 3 молекулы АТФ.

Д.

Нарушение переваривания белков и

транспорта аминокислот

Небольшую

долю продуктов переваривания белка

составляют негидролизованные короткие

пептиды. У некоторых людей возникает

иммунная реакция на приём белка, что,

очевидно, связано со способностью к

всасыванию

таких

пептидов. Продукты полностью переваренного

белка (аминокислоты) лишены антигенных

свойств и иммунных реакций не вызывают.

У

новорождённых проницаемость слизистой

оболочки кишечника выше, чем у взрослых,

поэтому в кровь могут поступать антитела

молозива (секрет молочных желёз,

выделяющийся в первые дни после родов,

обогащённый антителами и антитоксинами).

Это усугубляется наличием в молозиве

белка — ингибитора трипсина. Протеолитические

ферменты в пищеварительных секретах

новорождённых обладают низкой

активностью. Всё это способствует

всасыванию в кишечнике небольшого

количества нативных белков, достаточного

для обеспечения иммунной реакции.

Очевидно, подобное усиление всасывающей

способности кишечника является причиной

наблюдаемой иногда непереносимости

белков пищи (например, молока и яиц) у

взрослых людей.

Гниение

Известно,

что микроорганизмы кишечника

для своего роста также нуждаются в

доставке с пищей определенных аминокислот.

Микрофлора кишечника располагает

набором ферментных систем, отличных

от соответствующихферментов животных тканей и

катализирующих самые разнообразные

превращения пищевых аминокислот.

В кишечнике создаются оптимальные

условия для образования ядовитых

продуктов

распада аминокислот: фенола,индола, крезола, скатола, сероводорода,

метилмер-каптана, а также нетоксичных

для организма соединений: спиртов, аминов, жирных

кислот,кетокислот, оксикислот и

др.

Все

эти превращения аминокислот,

вызванные деятельностью микроорганизмовкишечника,

получили общее название «гниение белков в

кишечнике». Так, в процессе

распада серосодержащих

аминокислот (цистин, цистеин, метионин)

в кишечнике образуются сероводород H2S

и метил-меркаптан CH3SH.

Диаминокислоты – орнитин и лизин –

подвергаются процессудекарбоксилирования с

образованием аминов –

путресцина и кадаверина.

Из

ароматических аминокислот: фенилаланин, тирозин и триптофан –

при аналогичном

бактериальном декарбоксилировании образуются

соответствующие амины: фенилэтиламин,

параоксифенилэтиламин (или тира-мин)

и индолилэтиламин (триптамин).

Кроме того, микробные ферментыкишечника

вызывают постепенное разрушение боковых

цепей циклическихаминокислот,

в частности тирозина и триптофана,

с образованием ядовитых продуктов

обмена – соответственно крезола и фенола, скатола и индола.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Покинув желудок, пища подвергается действию панкреатического сока, кишечного сока и желчи.

Сок поджелудочной железы содержит проферменты – трипсиноген, химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы, проэластазу. Проферменты в просвете кишечника активируются, соответственно, до трипсина, химотрипсина, карбоксипептидаз и эластазы способом ограниченного протеолиза. Указанные ферменты осуществляют основную работу по перевариванию белков.

В кишечном соке активны дипептидазы и аминопептидазы. Они заканчивают переваривание белков.

Трипсин, химотрипсин, эластаза являются эндопептидазами. Карбоксипептидазы и аминопептидазы – экзопептидазы.

Регуляция кишечного пищеварения

В кишечнике под влиянием соляной кислоты, поступающей из желудка в составе пищевого комка, начинается секреция гормона секретина, который с током крови достигает поджелудочной железы и стимулирует выделение жидкой части панкреатического сока, богатого карбонат-ионами (HCO3–). В результате рН химуса в тонкой кишке повышается до 7,2-7,5 или, при усиленной секреции, до 8,5.

Благодаря работе желудочных ферментов в химусе имеется некоторое количество аминокислот, вызывающих освобождение холецистокинина-панкреозимина. Он стимулирует секрецию другой, богатой проферментами, части поджелудочного сока, и секрецию желчи.

Нейтрализация кислого химуса в двенадцатиперстной кишке происходит также при участии желчи. Формирование желчи (холерез) идет непрерывно, не прекращаясь даже при голодании.

Трипсин

Синтезируемый в поджелудочной железе трипсиноген в двенадцатиперстной кишке подвергается частичному протеолизу под действием фермента энтеропептидазы, секретируемой клетками кишечного эпителия. От профермента отделяется гексапептид (Вал-Асп-Асп-Асп-Асп-Лиз), что приводит к формированию активного центра трипсина.

Трипсин специфичен к пептидным связям, образованным с участием карбоксильных групп лизина и аргинина, может осуществлять аутокатализ, т.е. превращение последующих молекул трипсиногена в трипсин, также он активирует остальные протеолитические ферменты панкреатического сока – химотрипсиноген, проэластазу, прокарбоксипептидазу.

Параллельно трипсин участвует в переваривании пищевых липидов, активируя фермент переваривания фосфолипидов – фосфолипазу А2, и колипазу фермента липазы, отвечающей за гидролиз триацилглицеролов.

В таких продуктах, как бобовые (соя, горох, фасоль) содержится пептид – ингибитор трипсина, снижающий переваривание белков этих продуктов в сыром, термически необработанном, виде.

Химотрипсин

Образуется из химотрипсиногена при участии трипсина, который расщепляет пептидную связь между аргинином-15 и изолейцином-16, и уже активны промежуточных форм химотрипсина, которые выстригают два дипептида из цепи профермента. Три образованных фрагмента удерживаются друг с другом посредством дисульфидных связей.

Фермент специфичен к пептидным связям, образованным с участием карбоксильных групп фенилаланина, тирозина и триптофана.

Эластаза

Активируется в просвете кишечника трипсином из проэластазы. Гидролизует связи, образованные карбоксильными группами малых аминокислот аланина, пролина, глицина.

Карбоксипептидазы

Карбоксипептидазы являются экзопептидазами, т.е. гидролизуют пептидные связи с С-конца пептидной цепи. Различают два типа карбоксипептидаз – карбоксипептидазы А и карбоксипептидазы В. Карбоксипептидазы А отщепляют с С-конца остатки алифатических и ароматических аминокислот, карбоксипептидазы В – остатки лизина и аргинина.

Аминопептидазы

Являясь экзопептидазами, аминопептидазы отщепляют N-концевые аминокислоты. Важными представителями являются аланинаминопептидаза и лейцинаминопептидаза, обладающие широкой специфичностью. Например, лейцинаминопептидаза отщепляет с N-конца белка не только лейцин, но и ароматические аминокислоты и гистидин.

Дипептидазы

Дипептидазы гидролизуют дипептиды, в изобилии образующиеся в кишечнике при работе других ферментов.

Лизосомы энтероцитов

Малое количество дипептидов и пептидов пиноцитозом попадают в энтероциты и здесь гидролизуются лизосомальными протеазами.

При заболеваниях ЖКТ и нарушении переваривания, при недостаточности соляной кислоты, при желудочном или кишечном кровотечении, при высокобелковой диете часть пептидов, не успевая расщепиться, достигает толстого кишечника и потребляется живущими там микроорганизмами – развивается гниение белков в кишечнике.

В действительности же дела с перевариванием белков в ЖКТ обстоят не совсем так: постепенно в фармакологии накапливаются факты об эффективности пептидных лекарственных препаратов при их пероральном применении. Однако делать определенные выводы никто не спешит.

Источник

Представленная в разделе информация о лекарственных препаратах, методах диагностики и лечения предназначена для медицинских работников и не является инструкцией по применению.

Трипсин (англ. trypsin) — протеолитический фермент, гидролизующий пептиды и белки, эндопептидаза, а также лекарство.

Трипсин (англ. trypsin) — протеолитический фермент, гидролизующий пептиды и белки, эндопептидаза, а также лекарство.

Трипсин — пищеварительный фермент

Трипсин является важнейшим для кишечного пищеварения ферментом, расщепляющий белки, поступающей в двенадцатиперстную кишку пищи.

Трипсин синтезируется в поджелудочной железе в виде профермента трипсиногена и, в таком виде, в составе панкреатического сока, попадает в двенадцатиперстную кишку, где, в щелочной среде, под воздействием протеолитического фермента энтерокиназы от молекулы трипсиногена удаляется гексапептид и формируется биологически активная структура трипсина.

После активации трипсина энтерокиназой начинается процесс автокатализа и трипсин далее выступает в качестве фермента, активирующего трипсиноген, химотрипсиноген, прокарбоксипептидазу, профосфолипазу и другие проферменты поджелудочной железы.

Трипсин активен при рН от 5,0 до 8,0 с оптимумом активности при рН = 7,0.

Трипсин (КФ 3.4.21.4), химотрипсин и эластаза представляют группу сериновых протеаз благодаря присутствию в их активном центре серина. Они относятся к одному семейству и составляют 44% от общего количества белка экзокринной части поджелудочной железы. По современным представлениям, трипсин и химотрипсин (аналогично ситуации с пепсином и гастриксином в желудке) существуют в виде множества изоформ.

Схема активации трипсина и других проферментов поджелудочной железы (Калинин А.В.)

Количество трипсина в крови и дуоденальном содержимом

Количество трипсина в крови или в дуоденальном содержимом является, наряду с количественными характеристиками других ферментов, важнейшим показателем внешнесекреторной деятельности поджелудочной железы.

При исследовании внешней секреции методом дуоденального зондирования измеряют активность трипсина до и после введения стимулятора. Активность трипсина в дуоденальном содержимом у здоровых при базальной секреции, измеренной по методу Гросса равен 355 ± 20 ед./мл. После введения таких стимуляторов, как 0,5 % раствор соляной кислоты или секретин у большинства здоровых пациентов в норме в первые 15–30 минут наблюдается снижение активности трипсина, а через час — восстановление исходных значений. При стимулировании холецистокинином активность трипсина через 15–30 минут резко возрастает, а через час возвращается к исходным значениям (см. также Саблин О.А. и др. Панкреозимин-секретиновый тест).

В крови здоровых пациентов среднее содержание трипсина — 169 ±17,6 нг/мл. Пределы колебаний (у детей) от 98,2 до 229,6 нг/мл.

Трипсин — лекарство

Трипсин — международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного средства, а также торговое наименование лекарства. Трипсин по АТХ включён в следующие группы и имеет коды:

Трипсин — международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного средства, а также торговое наименование лекарства. Трипсин по АТХ включён в следующие группы и имеет коды:

- «B06 Прочие гематологические препараты», код «B06AA07 Трипсин»

- «D03 Препараты для лечения ран и язв», код «D03BA01 Трипсин»

- «M09 Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы», «M09AB52 Трипсин в комбинации с другими препаратами».

Трипсин, как единственное действующее вещество, входит в лекарства: Дальцекс-Трипсин, Трипсин кристаллический, Трипсин (раствор).

Показания к применению трипсина кристаллического

- заболевания дыхательных путей: трахеит, бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, послеоперационный ателектаз легких, эмпиема плевры, экссудативный плеврит и другие

- тромбофлебит

- пародонтоз (воспалительно-дистрофические формы)

- остеомиелит

- гайморит

- отит

- ирит, иридоциклит

- кровоизлияние в переднюю камеру глаза

- отек периорбитальной области после операций и травм

- ожоги

- пролежни

- гнойные раны (местно).

Трипсин — компонент комбинированных лекарств

Трипсин также применяется в составе комбинированных ферментных, иммуномодулирующих и других лекарств. В частности, трипсин входит в Вобэнзим, Флогэнзим, Химопсин.

У трипсина имеются противопоказания, побочные действия и особенности применения, необходима консультация со специалистом.

Назад в раздел

Источник